Derniers numéros

I | N° 1 | 2021

I | N° 2 | 2021

II | N° 3 | 2022

II | Nº 4 | 2022

III | Nº 5 | 2023

III | Nº 6 | 2023

IV | Nº 7 | 2024

IV | Nº 8 | 2024

V | Nº 9 | 2025

> Tous les numéros

Ouvertures théoriques

|

Visions d’espace : Jean-Paul Petitimbert

Publié en ligne le 31 août 2025

|

|

|

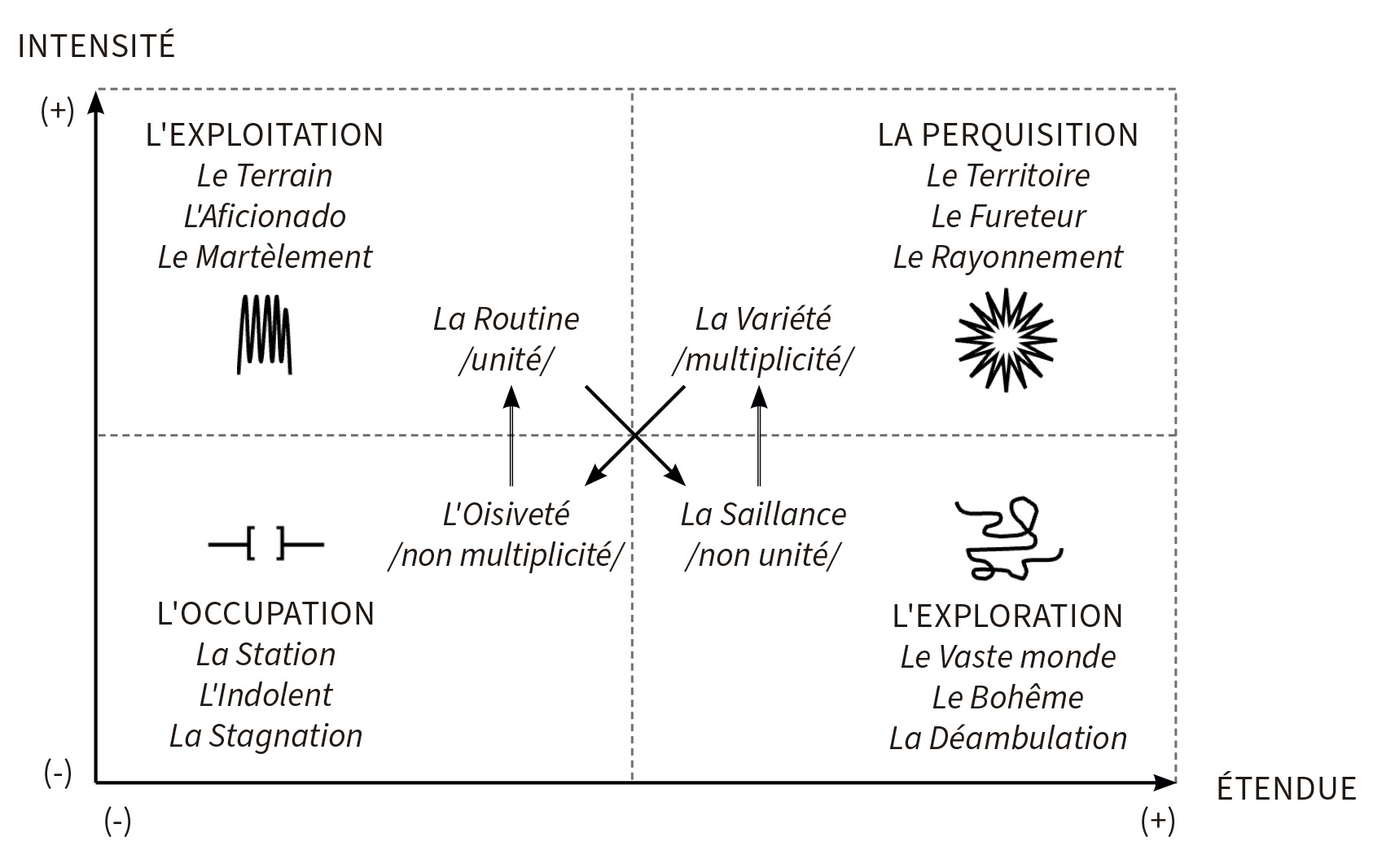

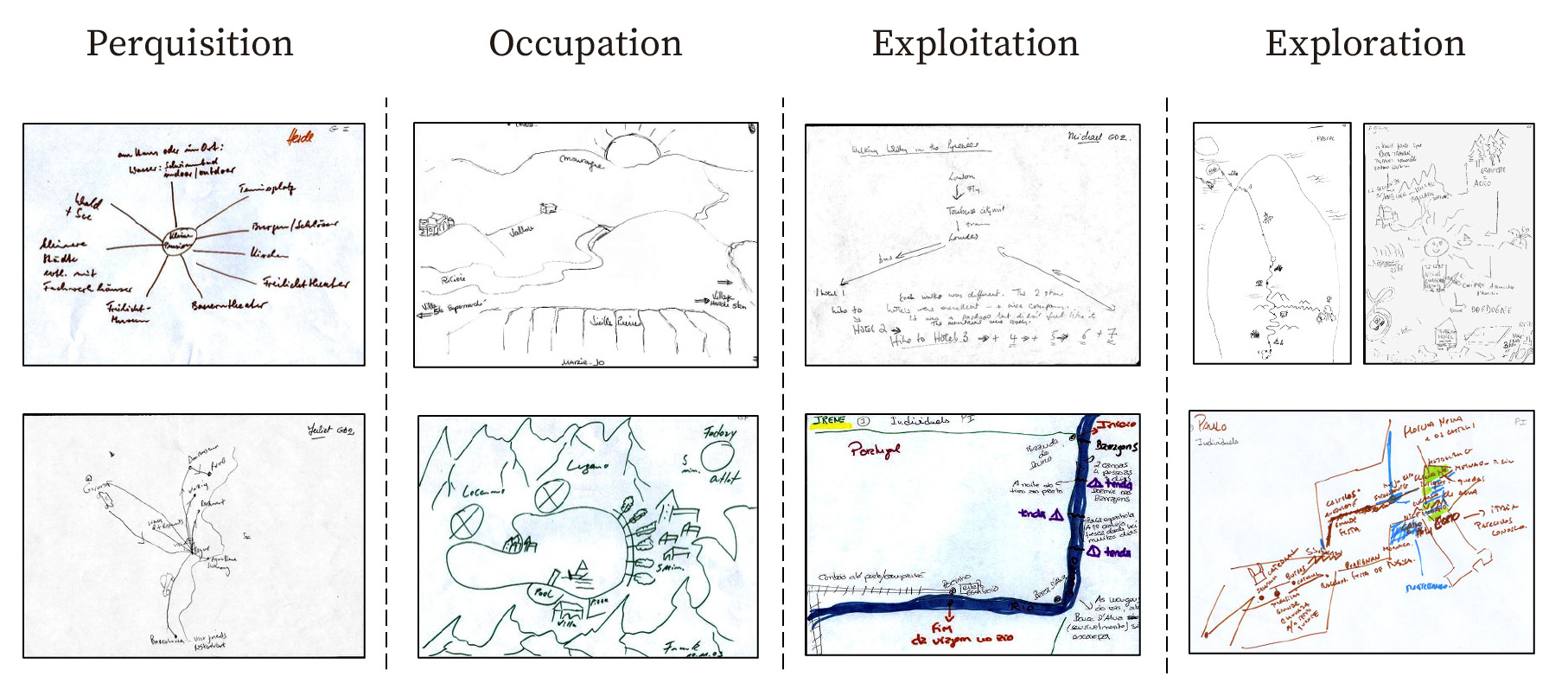

C’est à l’occasion, il y a de nombreuses années, d’une étude de marché internationale portant sur les attentes et les souhaits des vacanciers en matière d’aménagement touristique des espaces ruraux français, espagnols et portugais1, commanditée par le FEDER2 de l’Union Européenne, que nous avons été amené à analyser sémiotiquement les discours verbaux et non-verbaux tenus par les publics interviewés. Au-delà du cadre restreint de cette prise d’information et du traitement purement utilitaire et commercial qui lui a été réservé, à destination prioritaire de ses commanditaires, cette étude a permis de dégager ce qui nous semble être une structure d’ordre plus général qui permet de rendre compte d’un certain « sens de l’espace », non plus du seul point de vue descriptif habituel en sémiotique de l’espace3, quelque expert qu’il puisse être, mais du point de vue expérientiel du sujet qui occupe concrètement cet espace, le vit et lui donne sens et valeur. Autrement dit, la problématique ici envisagée tient en ce qu’on pourrait simplement exprimer en trois mots comme celle de « l’espace pour soi », problématique à laquelle, malgré l’ambition affichée par son titre, cet article tâchera d’apporter une réponse que nous qualifierons de modeste, eu égard au fait qu’ici même le regretté Per Aage Brandt publiait il y a quelques années un remarquable essai traitant exactement du même thème, selon l’approche morphodynamique d’obédience « thomiste »4 qui faisait l’originalité de son travail de sémioticien5. Ces limites étant posées, il convient, avant tout, de brosser à grands traits la nature du corpus analysé et la méthode utilisée pour sa constitution. Le matériel soumis à l’analyse était composé de témoignages d’expériences réelles, vécues sur les trois territoires concernés, recueillis au cours d’entretiens individuels. Chaque interviewé était invité à restituer oralement ses souvenirs sous la forme d’un récit et de l’illustrer, même maladroitement, par une représentation visuelle, soit schématique, soit figurative selon sa convenance. Le nombre total de témoignages, verbaux et non-verbaux, se montait à environ quatre-vingts6. 1. Première grille d’interprétation C’est à la sémiotique tensive que nous avons, en première approche, fait appel pour trier et typologiser l’ensemble de ces témoignages. Ce choix méthodologique était justifié du seul fait que l’espace est par définition une étendue tridimensionnelle qui relève, avant tout, de la valence dite d’extensité. Sur cet axe, conventionnellement représenté sur un plan cartésien par l’horizontale des abscisses, il est bien sûr question de taille et d’échelle, mais aussi de temps passé, plus ou moins long, de nombre d’activités pratiquées sur place, et de tout ce qui se mesure et se quantifie. A une extensité élevée vont ainsi correspondre aussi bien le parcours d’une large superficie que la succession de longs trajets fréquents, une palette d’activités éclectiques, ou encore un séjour de longue durée. A contrario, l’immobilisme du surplace, la pratique exclusive d’une seule activité, ou un séjour de courte durée sur une aire réduite correspondront à une faible extensité. Mais par ailleurs, l’espace n’est pas justifiable que du seul système métrique, il est évidemment le réceptacle, la structure d’accueil, de grandeurs de nature qualitative dont peut rendre compte la valence dite des intensités, représentée par l’axe vertical des ordonnées. Il y est alors question d’implication personnelle ou d’investissement émotionnel dans les activités pratiquées au sein de l’espace considéré, de passion plus ou moins assouvie, d’attention plus ou moins soutenue, etc. Le dynamisme ou la vitalité ressentis, l’enthousiasme et l’entrain éprouvés par le tempo vivace imprimé au rythme d’une activité de loisir témoigneront d’un niveau d’intensité élevé. Inversement, l’inertie, l’alanguissement, ou encore la contemplation passive, la rêverie ou l’attention flottante relèveront d’un tempo adagio, voire lento, qui témoigne d’un faible niveau d’intensité. |

1 Étude Porta Natura, « Nouvelles demandes, nouveaux espaces et nouveaux produits touristiques pour le milieu rural du sud-ouest européen », menée dans le cadre du programme INTERREG III B SUDOE en 2005/2006. Les trois territoires ruraux concernés étaient, pour la France, le Massif central, pour l’Espagne, la communauté autonome de Castilla y León, et pour le Portugal, la Região do Centro. 2 Fond Européen de Développement Régional. 3 Essentiellement consacrée à l’architecture intérieure ou à l’urbanisme. Voir entre autres : AAvv, « L’espace du séminaire », Communications, 27, 1977, pp. 28-54 ; AAvv, Sémiotique de l’espace, Paris, Denoël, 1979 ; J.-M. Floch, « La maison Braunschweig de Georges Baines : Contrastes et rimes plastiques en architecture », Petites mythologies de l’œil et de l’esprit, Paris-Amsterdam, Hadès-Benjamins, 1985, pp. 124-139 ; id., « La génération d’un espace commercial : Une expérience de “pratique sémiotique” », Actes Sémiotiques-Documents, IX. 87, 1987 ; id. « Concevoir et manager l’espace de travail, l’apport de la sémiotique », in Béatrice Frankel et Christiane Legris-Desportes, Entreprise et sémiologie. Analyse le sens pour maîtriser l’action, Paris, Dunod, 1999, pp. 167-182 ; M. Hammad, Lire l’espace, comprendre l’architecture. Essais sémiotiques, Limoges-Paris, PULIM-Geuthner, 2006 ; id., « La sémiotisation de l’espace. Esquisse d’une manière de faire », Actes Sémiotiques, 116, 2013 ; id., « Vilniaus Universitetas. Exploration sémiotique de l’architecture et des plans », Actes Sémiotiques, 117, 2014 ; id., Sémiotiser l’espace. Décrypter architecture et archéologie, Paris, Geuthner, 2015 ; id., Lire l’espace, étendre le domaine sémiotique. Morphologie architecturale, villes, terres, patrimoine, argent, succession, Paris, Geuthner, 2021 ; id., « Sémiotique de l’espace : faire le point en 2022 », Acta Semiotica, II, 4, 2022, pp. 927. 4 En référence au mathématicien et épistémologue René Thom, et non, évidemment, à saint Thomas d’Aquin. 5 P. Aa. Brandt, « De la chorématique. Les dynamiques de l’espace vécu », Acta 6 Voir ci-après au fil du texte ainsi qu’en annexe quelques exemples tirés du corpus visuel. |

|

Une fois chacun de ces axes divisé en deux segments, un segment de basse tension, dit « atone », et un segment de haute tension, dit « tonique », on obtient les quatre combinaisons classiques entre valences7 qui délimitent logiquement les quadrants standards de tout plan cartésien lambda, dès lors savamment baptisé « schéma tensif » par les inventeurs, promoteurs et thuriféraires de cette branche de la sémiotique post-greimassienne8. Dans le quadrant le plus tonique, où intensité et extensité sont au plus haut degré, se situe ce que nous dénommerons la perquisition. Selon ce type d’investissement de l’espace, l’espace touristique est conçu avant tout comme un réservoir de « pépites » : sites remarquables, hauts lieux ou pôles d’intérêt dont il convient de faire l’inventaire le plus systématique et exhaustif possible, a priori comme in situ. La perquisition relève pour ainsi dire du quadrillage, du ratissage, de la fouille en règle qui ne laisse rien au hasard et ne néglige rien de ce que l’espace considéré peut offrir comme buts d’excursion ou de visite. |

7 Soit : I+/E+, I+/E-, I-/E+, et I-/E-. 8 Voir en particulier Cl. Zilberberg, Éléments de sémiotique tensive, Limoges, PULIM, 2006 ; id., La structure tensive, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2012 ; ou encore id. et J. Fontanille, Tension et signification, Liège, Mardaga, 1998. 9 Les zones extrêmes du schéma, telles que définies par J. Fontanille, résultent de « la conjugaison des degrés les plus forts et des degrés les plus faibles sur les deux axes », Sémiotique du discours, Limoges, PULIM, 1993, p. 74. |

|

Elle peut être monothématique, à la manière d’une collection : « Nous étions au cœur de la Bourgogne, au milieu des vignes. Chaque jour on partait à la découverte d’un nouveau château, à la dégustation d’un nouveau cru. C’était fabuleux » ; ou favoriser l’éclectisme : « Tous les matins, on prend la route. On planifie ce qu’on va faire dans la journée au réveil, en prenant le petit déjeuner. Un jour on décide d’aller vers le massif, le lendemain dans la vallée, d’un côté on a un plateau, de l’autre un volcan ». Dans l’un comme l’autre cas, c’est un profil d’inlassable fureteur qui définit le mieux le type de sujet au cœur de cette pratique. On peut dès lors qualifier l’espace en question de « territoire » (au sens où il est déjà institué, comme peut l’être par exemple un terroir10). Le sujet qui l’investit se donne pour mission d’en cataloguer toutes les ressources pour optimiser son séjour sur place et ne rien manquer ni laisser au hasard. Aussi, le sens et la valeur dont le fureteur dote le territoire qu’il quadrille tient-il à la multiplicité et donc la variété des objets qui s’y trouvent et qu’il recherche, débusque et inventorie. |

10 Sur la notion de terroir, voir Jean-Paul Petitimbert, « Territoire(s) de marque », §3, « In vino veritas », Actes Sémiotiques, 117, 2014. |

|

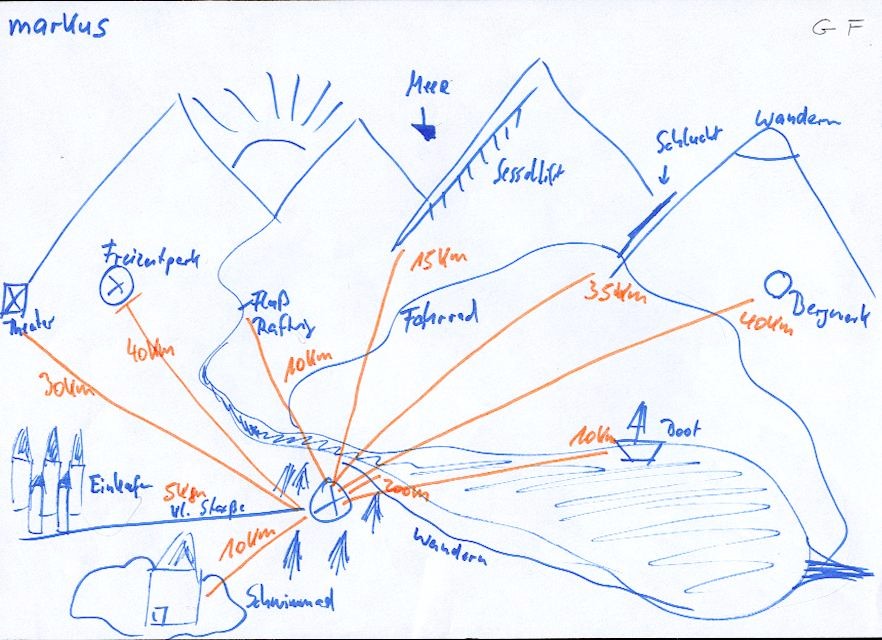

L’archétype du mouvement imprimé aux déplacements qu’entraîne ce genre d’investissement et de quête prend en général la forme d’allers-retours à partir d’un point cental fixe comparable à un « camp de base ». Il s’agit donc d’un rayonnement diffus, alternativement centrifuge et centripète, sur la totalité de la superficie du territoire ainsi défini, comme en témoigne l’illustration suivante :

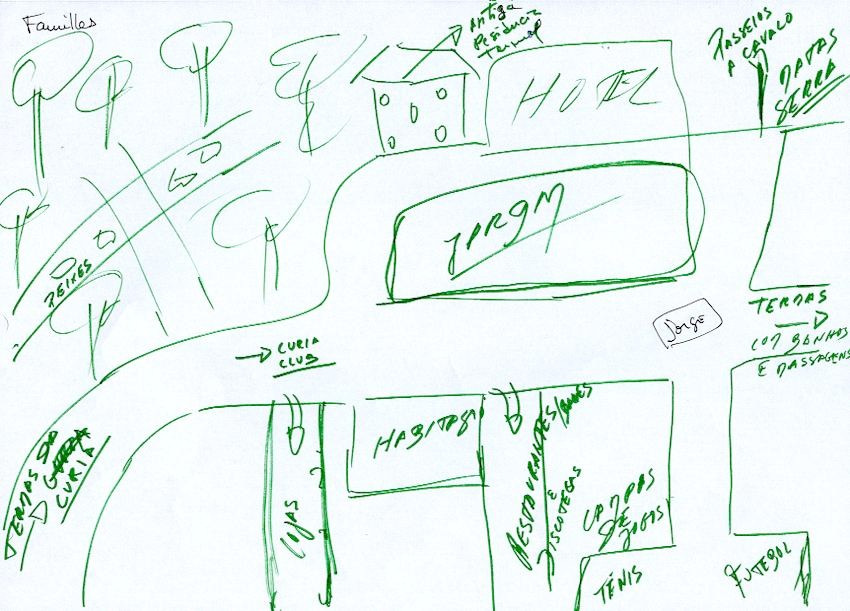

Fig. 1. A l’autre extrême, dans le quadrant du schéma le plus atone en intensité comme en extensité, on trouve le type d’investissement spatial que nous appellerons l’occupation. Le type d’espace (touristique) correspondant se caractérise par sa superficie réduite mais aussi par la coprésence en son sein de tout ce qui est jugé nécessaire par le sujet : « Un grand hôtel équipé d’un large choix de services. C’est essentiel pour ma fille. Il y avait tout sur place : une piscine, un hammam, des terrains de tennis, une discothèque, un mini-golf, une salle de spectacle, etc. ». Le spa ou le centre de thalassothérapie donnent lieu à la forme d’occupation la plus exemplaire dans la mesure où, dans ce type de lieu, le sujet n’est plus agissant mais plutôt agi : il s’abandonne passivement et se mue en objet, puisqu’il accepte d’y être entièrement assisté et pris en charge. L’espace considéré est alors définissable comme une « station », au sens courant comme au sens étymologique du terme : « Un séjour à Caldéa11, avec des soins contre le stress, des bains à remous et des massages shiatsu, des séances de méditation zen, de yoga ou de sophrologie, c’est vraiment relaxant ». |

11 Caldea est une station thermale et touristique composée d’un complexe dit « thermoludique », situé en principauté d’Andorre, qui propose principalement des activités et des soins de balnéothérapie. |

|

Cet indolent passif et contemplatif cherche à mettre et son corps et son esprit au repos, à « faire, comme on dit, le vide ». Il limite ses déplacements au strict minimum, dans une forme de suspension proche de la quasi immobilité, que nous pouvons qualifier de stagnation. Ce degré zéro du mouvement est un état du sujet où il minimise l’effort à fournir aussi bien pour s’approvisionner que pour se distraire ou se détendre : « Tout à proximité : les commerces, la baignade ou les terrasses de café, on pouvait tout faire à pied sans se fatiguer ni perdre de temps dans les transports. » (fig. 2). La quête de l’indolent est donc l’exact inverse de celle du fureteur : le sens et la valeur dont il dote l’espace qu’il investit, la station, tient non seulement à l’absence de mouvement qu’il cultive, mais aussi au rejet de la multiplicité, de la diversité et de la variété d’objets de quête qui pourraient perturber l’oisiveté (ou farniente), c’est-à-dire le degré zéro des activités pragmatiques et cognitives qui constitue son idéal-type.

Fig. 2. |

|

|

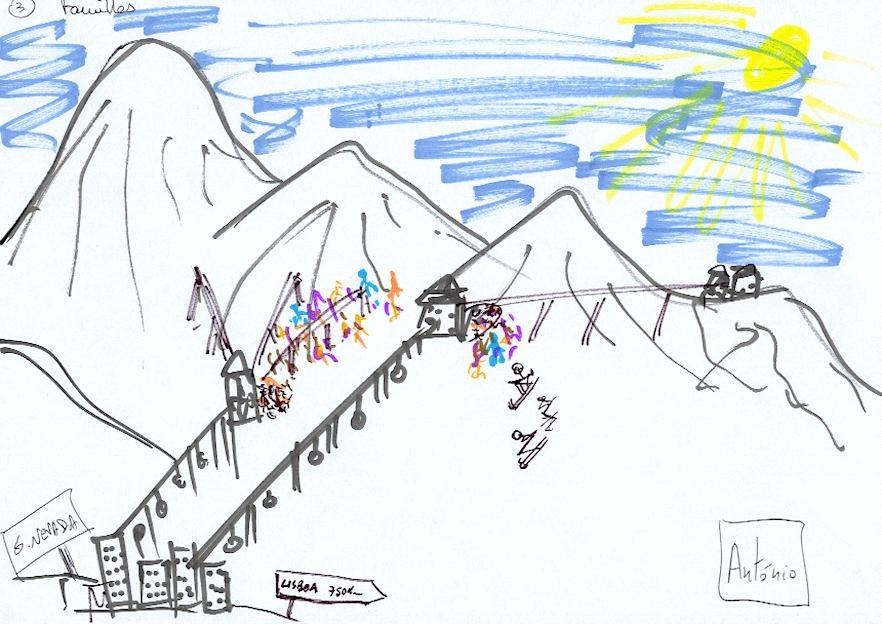

1.2. Les zones de corrélation inverse12 On pourrait dénommer la troisième forme d’investissement de l’espace (touristique), que caractérisent une intensité élevée et une extensité faible, l’exploitation : ici, le sujet exploite l’espace à raison des qualités qu’il possède, et cela en vue d’y pratiquer une passion qui les requiert. Le type d’activité prime alors sur la destination car l’espace n’est alors vécu qu’en tant que cadre fonctionnel permettant la pratique intense d’un loisir précis : randonnée pédestre ou équestre, canyoning, rafting, escalade, deltaplane, vol à voile, ski, tennis... « Je suis golfeur et mon dernier voyage, c’était une semaine à Valence pour y faire des parcours et parfaire mon swing et mon putt. Et quand on fait un séjour de golf, on ne se pose pas de question, tout est prévu à l’avance : on sait où on loge, à côté du terrain, puisque c’est là où on va jouer tous les jours ». Même s’il passe au second plan derrière l’activité envisagée, l’espace considéré est loin d’être relégué au simple rôle de décor puisqu’il doit offrir les particularités (naturelles ou aménagées) nécessaires à cette pratique. Pour le qualifier, le terme de « terrain » s’impose, au sens de terrain de sport, de terrain de manœuvres, de terrain de jeu, etc. De fait, les espaces pertinents sont a priori jugés équivalents entre eux et donc interchangeables, du moment qu’ils présentent à égalité les bonnes caractéristiques techniques ou topologiques. Le choix entre deux espaces possibles se fera essentiellement sur des critères de prix, d’autant plus que ce type de séjour sera la plupart du temps acheté sous forme de package auprès d’opérateurs : « On fait beaucoup de plongée. Alors c’est soit la Bretagne, soit l’Australie, en fonction du budget ». Le mouvement corrélé à cet investissement d’intensité supérieure sur une étendue réduite relève de la répétition régulière, mécanique et concentrée des mêmes gestes ou déplacements. On pourrait le qualifier de piétinement si ce terme n’entraînait pas la confusion avec le degré zéro de la mobilité qui caractérise le cas de figure précédent. A défaut d’un qualificatif plus approprié on le décrira plutôt comme un martèlement continu de type vibratoire : « On randonnait dans les Pyrénées. Nous marchions chaque jour d’un hôtel à l’autre. Les paysages étaient splendides, mais nous étions trop fourbus pour les apprécier vraiment. Tout était prévu, on nous portait nos bagages d’hôtel en hôtel ». |

12 Les deux autres zones du schéma, soit les quadrants nord-ouest (I+/E-) et sud-est (I-/E+), correspondent à ce que les adeptes de la tensivité définissent comme les termes aboutissants de la corrélation inverse entre les deux valences. |

|

La valeur de l’espace considéré, le sens que le sujet lui donne, se trouve être alors en position contraire à celle dont le fureteur le dote : à la multiplicité et à la variété qu’exalte celui-là s’oppose l’unité (de lieu et d’action, pour filer une métaphore théâtrale utilisée par ailleurs13) que celui-ci recherche et s’applique à mettre en œuvre sous forme de routine. Ainsi, l’aficionado (ou le fan, ou le passionné), s’il faut lui donner un nom, réduit la qualité de l’espace investi et exploité à sa seule dimension utilitaire, ou disons monofonctionnelle, celle qui lui permet la réitération régulière et intensive d’un même et unique comportement quasi obsessionnel, ainsi que l’illustre, pour le ski, le dessin suivant :

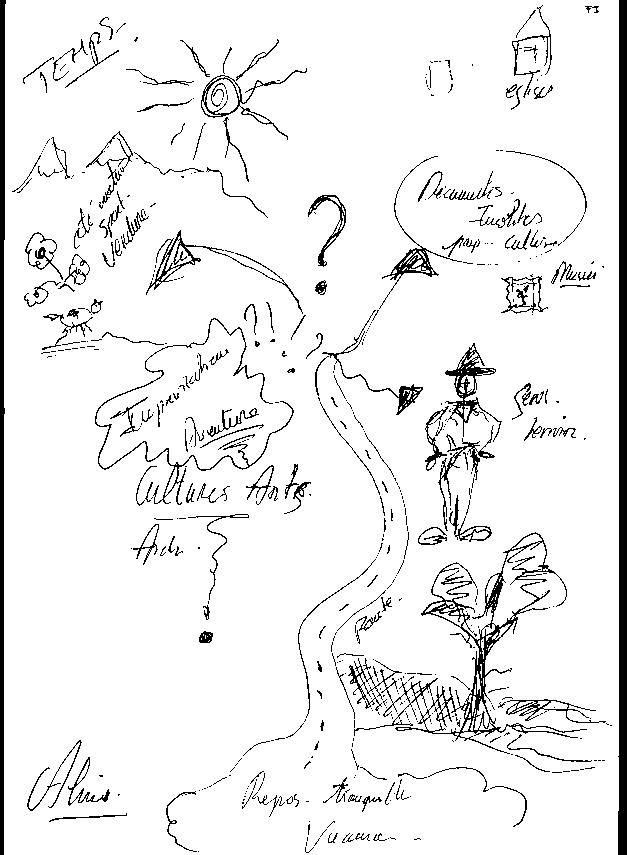

Fig. 3. A l’autre bout du spectre, dans la quatrième et dernière zone du schéma, où l’intensité est faible mais l’extensité élevée, c’est la figure du bohême (ou du vagabond) qu’on va trouver. La forme d’investissement de l’espace dont il est le sujet procède d’une logique en tout point différente. Elle s’apparente à ce qu’on pourrait baptiser l’exploration. A l’inverse de l’aficionado, ses mouvements n’obéissent à aucune espèce de régularité mécanique monotone mais relèvent de la flânerie, de la promenade ou de l’errance. L’attention flottante, doublée d’une certaine ouverture aux opportunités qui se présentent au gré des déplacements, fait le sel de cette pratique. En termes de mouvement, c’est de déambulation, mouvement libre et sans but, qu’il s’agit au sein d’un espace dont les limites ne sont jamais définies à l’avance mais sans cesse repoussées, voire inexistantes et toujours à créer. Si pour les uns l’espace est un terrain délimité, pour d’autres un territoire reconnu ou pour d’autres encore une station close, en ce qui concerne le bohême explorateur, il n’est autre que le vaste monde lui-même, réservoir d’infinies opportunités et occasions en tout genre, elles-mêmes sources inépuisables d’épanouissement, pour peu que le sujet y lâche prise et donne prise à l’espace en renonçant à toute visée planificatrice et à son corollaire, la maîtrise. |

13 Celle des « scènes » dites « prédicatives » de Jacques Fontanille (nous y reviendrons) ; cf. « Textes, objets , |

|

En matière touristique, le séjour itinérant et improvisé au jour le jour en est la forme la plus aboutie : « On part à l’aventure, et on va au gré de nos envies ou bien là où le vent nous pousse ». L’espace est envisagé comme un univers de potentialités (points de chute, panoramas, rencontres fortuites, occasions de visites, d’expériences gastronomiques, œnologiques, culturelles, artistiques, etc.). Mais contrairement à la perquisition systématique du fureteur, la découverte dépend ici entièrement de la disponibilité dont le sujet fait preuve, et la quête, si tant est qu’on puisse encore utiliser ce terme, est tout sauf intentionnelle : elle relève plutôt de la contingence des opportunités, d’une sorte d’attente « de l’inattendu »14, laquelle peut prendre la forme d’une soudaine saillance imprévue et imprévisible : « Une chute d’eau au détour d’un chemin, un paysage grandiose, et là on se dit oh là là ! ». L’auteur de la figure 4 s’est efforcé d’en rendre compte visuellement : |

14 Cf. A.J. Greimas, « L’attente de l’inattendu », De l’Imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987, pp. 89-98. |

|

Fig. 4. Pour conclure cette visite guidée du planisphère tensif que nous avons dressé relativement aux formes d’investissement spatial, faisons remarquer deux particularités notables. D’une part on y décèle comme un arrière fond interactionnel sur lequel nous allons revenir et nous attarder (infra, 2.2). D’autre part, et là sans nous y attarder outre mesure, remarquons qu’une certaine dose de « discret » (la catégorie /unité vs multiplicité/) est venue se glisser dans l’analyse — n’en déplaise aux tenants de l’orthodoxie tensiviste du continu —, comme en rend compte la schématisation suivante (chaque zone du schéma est assortie d’une petite icône qui symbolise le mouvement type qui lui est associé) :

Fig. 5. 2. Du schéma tensif au modèle interactionnel Cette légère anomalie qui vient troubler la pureté théorique de la sémiotique tensive n’est pas le seul accroc que nous avons pu relever. Un autre hic se fait jour dès qu’on cherche, comme nous allons maintenant nous y efforcer, à approfondir l’analyse en s’appuyant sur les travaux de plus savants que nous15. |

15 Nous avons déjà formulé des critiques à peu près similaires à l’occasion de notre contribution au débat récemment publié ici-même, Actualité sémiotique de l’actualité ?, « L’actualité : entre tension et interaction », Acta Semiotica, IV, 8, 2024, pp. 128143. |

|

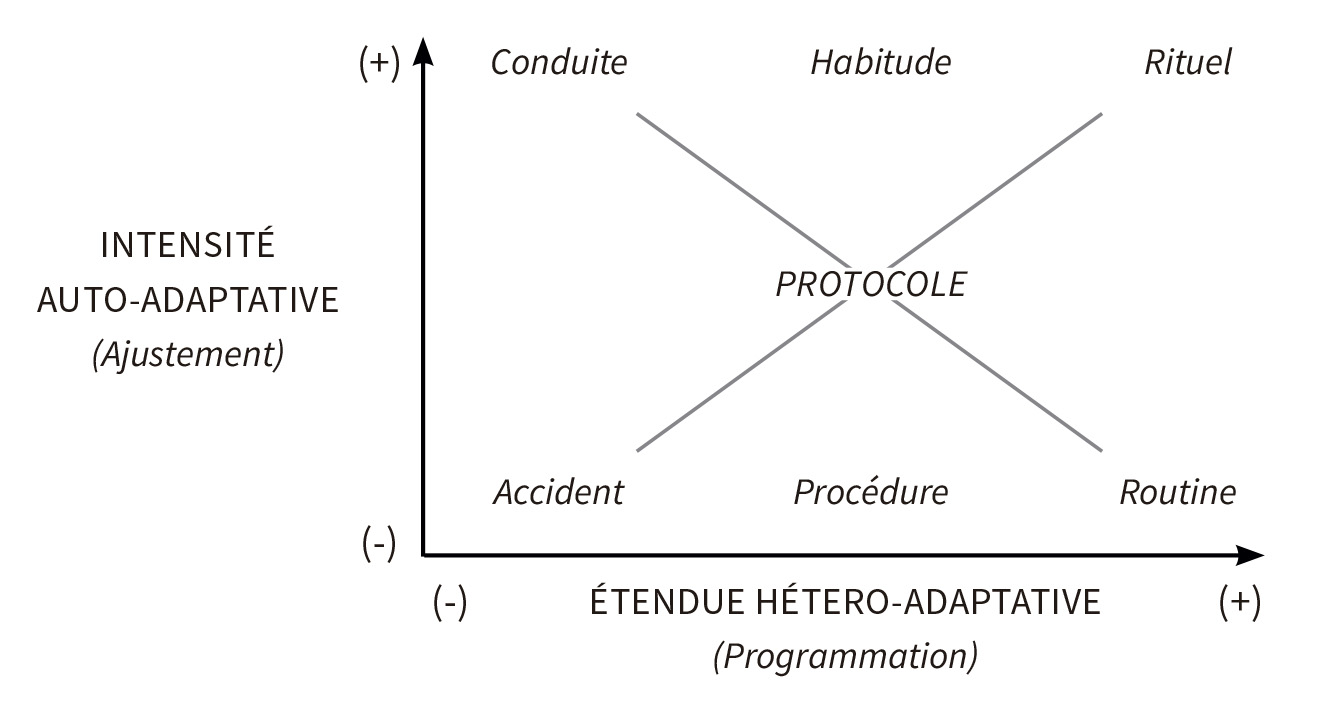

Considérant que les différents types d’investissement et de dotation de sens et de valeur adoptés par le sujet face à l’espace qu’il appréhende constituent différentes formes d’une pratique sociale, autrement dit qu’il s’agit de « pratiques sémiotiques », on peut utilement se référer à l’ouvrage du même nom, publié en 2008 sous la plume de Jacques Fontanille, ainsi qu’aux nombreux articles qu’il a consacrés à ce même sujet, tant ceux qui ont précédé la publication du livre que ceux qui l’ont suivi16. 2.1. On ne badine pas avec les concepts : exercice de falsification La notion de « pratiques », associée à celle de « scènes prédicatives » et de « cours d’action », est, comme le titre de l’ouvrage l’indique, au cœur du modèle théorique multicouche (les nombreux « plans d’immanence », ou « niveaux de pertinence sémiotique ») proposé par Fontanille pour décrire le « parcours génératif du plan de l’expression ». Il s’est en particulier intéressé à leurs formes syntaxiques, précisément dans la perspective tensiviste dont il est, avec Claude Zilberberg, l’une des deux figures de proue. Selon l’hypothèse principale avancée dans ses travaux, |

16 J. Fontanille, « Textes, objets , situations et formes de vie... », art. cit. ; Pratiques sémiotiques, Paris, P.U.F., 2008 ; « L’analyse des pratiques. Le cours du sens », Protée, 38, 2, 2010, article partiellement repris, remanié, corrigé et étoffé dans « L’analyse du cours d’action : des pratiques et des corps », Actes Sémiotiques, 114, 2011. |

|

le cours des pratiques se déploie entre une pression régulatrice externe (la programmation) et une pression régulatrice interne (l’ajustement), entre le réglage a priori et le réglage en temps réel (...). La perception de la valence de programmation est extensive, car elle s’apprécie en fonction de la taille du segment programmé, de sa complexité et de sa durée (...). La perception de la valence d’ajustement est intensive, car elle saisit la force d’un engagement de l’opérateur dans sa pratique, d’une pression interne d’intérêt, d’attachement participatif et d’adhésion à l’accommodation en cours.17 Son analyse aboutit à la schématisation suivante, sur laquelle figurent diverses « positions axiologiques », autrement dit les différentes formes que peuvent prendre les pratiques d’un sujet (désigné sous le vocable d’« opérateur »18) (fig. 6) : |

17 « L’analyse des pratiques… », art. cit., p. 15 (les parenthèses et les italiques sont dans le texte). 18 Rappelons qu’en socio-sémiotique le terme d’opérateur est réservé au seul régime de la programmation (cf. infra, §3.1). |

|

Fig. 6.19 |

19 Ibid, p. 16. |

|

A prendre au sérieux les deux métatermes que sont l’ajustement (axe de l’intensité) et la programmation (axe de l’étendue), c’est-à-dire au sens originel que leur donne la socio-sémiotique qui les a inventés et à laquelle Fontanille les emprunte20, cette construction ne résiste pas à l’épreuve de l’expérience, telle que rapportée par les interviewés de l’étude. En effet, si l’on suit sa modélisation, notre pratique de l’exploitation de l’espace que caractérise la répétition intensive et régulière de la même activité sur une surface réduite (un terrain) sous la forme d’une routine devrait se situer à l’extrémité tonique de l’axe des abscisses, là où l’étendue est maximale. De même, notre pratique de l’exploration du vaste monde que caractérise la disponibilité du sujet bohême aux opportunités saillantes que sa déambulation met sur sa route et dont le sens et la valeur tiennent à l’expérience qu’elles lui procurent devrait se situer à l’extrémité tonique de l’axe de l’intensité, là où Fontanille positionne la « conduite ». Autrement dit, selon son modèle tensif des « pratiques sémiotiques », il devrait y avoir inversion diagonale de nos deux types d’investissement spatial, ce qui s’avère en totale contradiction avec les définitions que nous en avons données. De deux choses l’une : soit il appert que notre compréhension du schéma tensif est erronnée et que l’utilisation que nous en faisons en matière d’espace vécu « ne tient pas la route », ce que nous sommes évidemment prêt à entendre (cf. l’anomalie discrète que nous avons soulignée), soit c’est l’utilisation des deux métatermes socio-sémiotiques par Fontanille qui est abusive car leur sens originel s’en trouve dévoyé et appauvri21. Personne ne s’en étonnera, nous avons tendance à nous rallier à la deuxième hypothèse. |

20 Sans en signaler les références ni tenir compte de la précision de leur contenu alors que, rappelons-le, c’est en 2005 qu’il signe la préface de Les interactions risquées, et qu’il ne peut donc pas, lorsqu’il publie Pratiques sémiotiques en 2008, ne pas avoir eu connaissance des définitions que leur donne Eric Landowski. Par ailleurs, ils étaient déjà définis de longue date : voir entre autres, id., « Viagem às nascentes do sentido », in I. Assis Silva (éd.), Corpo e Sentido, São Paulo, Edunesp, 1996 ; « De la stratégie, entre programmation et ajustement », Nouveaux Actes Sémiotiques, 2003 et Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004. 21 Dans le même ordre d’idée, voir E. Landowski, « A quoi sert la construction de concepts ? », in Dialogue « Accord, justesse, ajustement », Actes Sémiotiques, 117, 2014. |

|

En effet, il nous semble tout à fait impropre d’attribuer au régime de la programmation une quelconque nature graduelle : il désigne un type d’interaction automatique et régulière, telle l’action de la touche de piano sur la corde qui n’est pas plus ou moins programmée pour fournir, disons, un fa dièse, mais ne peut qu’inéluctablement fournir cette seule et unique note. Même si la pression du doigt du pianiste est, elle, plus ou moins délicate, il est absolument impossible que cette même touche puisse produire, disons un fa bémol. Ce que nous comprenons plutôt, c’est que ce dont Fontanille cherche à rendre compte sur l’axe de l’étendue de son modèle, c’est de l’exécution plus ou moins scrupuleuse de la part du sujet des étapes prévues du déroulé d’un procès, du respect plus ou moins méticuleux de l’enchaînement de consignes données à l’avance (ce qu’il désigne comme « le réglage a priori »). Autrement dit, il serait d’après nous plutôt question d’une soumission ou d’une « obéissance » plus ou moins aveugle de la part du sujet aux directives proposées (ou imposées) par une instance transcendante, implicite ou explicite, avec laquelle il a tacitement ou formellement passé contrat et qui évalue sa performance. Aussi pensons-nous qu’il conviendrait, sur l’axe de l’étendue, de substituer la notion de conformité ou d’application à celle de programmation : le sujet pouvant être plus ou moins appliqué et le cours de la pratique en question pouvant être plus ou moins conforme à la norme établie, au canon reçu, aux instructions données, au modèle type, etc. Mutatis mutandis, en termes interactionnels purs, il s’agirait donc plutôt du régime de la manipulation, laquelle, comme on le sait, peut s’avérer plus ou moins réussie, alors que celui de la programmation, lui, atteint infailliblement son but, à tous les coups22. |

22 Cf. E. Landowski, « Incertitudes de la manipulation », Les interactions risquées, op. cit., § II.3, pp. 23-24. |

|

De même, il nous paraît entièrement inadéquat de convoquer dans ce cadre le concept d’ajustement. D’une part parce que la définition précise et rigoureuse qu’en donne la théorie socio-sémiotique des interactions fonde ce régime sur la compétence esthésique du sujet, autrement dit sur sa sensibilité. Or, à suivre Fontanille, il n’est nullement question de sensibilité du sujet sur cet axe des ordonnées d’intensité, mais plutôt, comme pour l’axe des abscisses d’étendue, de sa compétence cognitive sous la forme d’une « activité interprétative » : Il nous faut (...) partir de l’hypothèse que toute pratique comprend une part d’interprétation, une dimension cognitive interne, (...) toute pratique comporte, par principe, une dimension stratégique intégrée (...), et elle [l’organisation syntagmatique de la pratique] implique toujours, au moins implicitement, une activité interprétative, qu’elle soit réflexive (on a alors affaire à une auto-accommodation ou « ajustement ») ou transitive, si elle se réfère à un horizon de référence typologique ou canonique (on a alors affaire à une hétéro-accommodation, ou « programmation »).23 |

23 J. Fontanille, « L’analyse des pratiques … », art. cit., p. 13 (les parenthèses et les italiques sont dans le texte). |

|

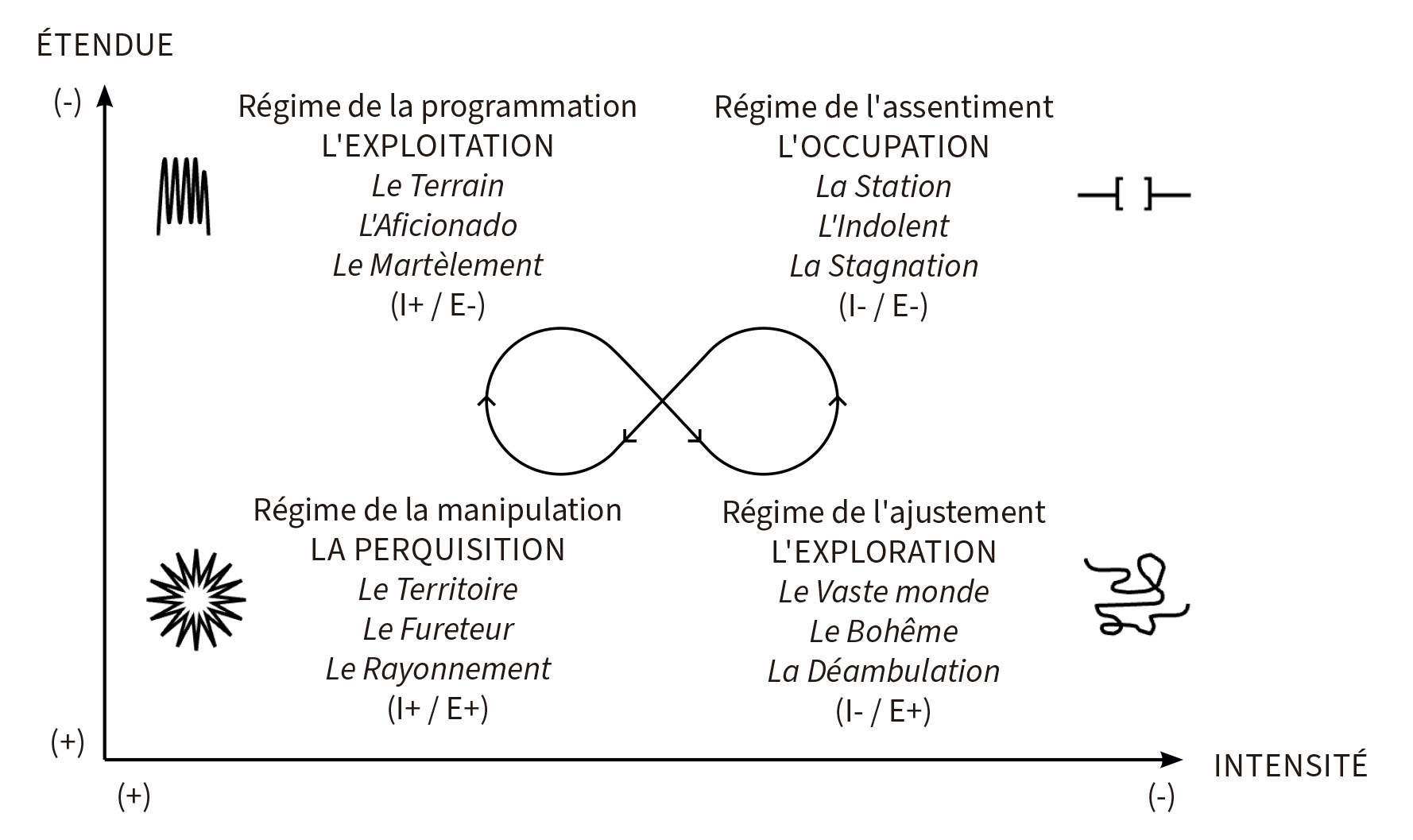

En conséquence, et pour tenter de traduire correctement l’hypothèse de Fontanille en termes interactionnels, il nous semble cohérent de nous en tenir, ici aussi, au seul et même régime de la manipulation24. D’autre part parce que c’est à la notion de stratégie que Fontanille fait explicitement appel pour les deux types d’accommodation, tant extensive qu’intensive25. Comme, par définition, une stratégie est le fruit d’une intentionnalité, et que celle-ci, en tant que compétence modale du sujet constitue le principe sur lequel se fonde le régime de la manipulation, il n’y a aucune raison de s’acharner à vouloir introduire un régime d’interaction corollaire, a fortiori celui de l’ajustement qui est précisément, par essence, dénué de toute visée instrumentale, de tout objectif à atteindre et de tout objet à conquérir. Si sur l’axe de l’étendue il est question, d’après nous, d’une obéissance plus ou moins fidèle aux directives fixées par une autorité transcendante (l’hétéro-accommodation), autrement dit un Destinateur Manipulateur Judicateur (avec majuscules), actant syncrétique qui, après avoir modalisé le sujet selon le devoir-faire en évalue la performance ; l’axe de l’intensité se caractérise, lui, par une « auto-accommodation » (activité introspective d’interprétation réflexive). Nous proposons donc d’interpréter cette auto-accommodation intensive également comme le résultat du même syncrétisme actantiel, endossé cette fois par le sujet de faire lui-même qui a minima prend en charge les deux autres fonctions narratives ci-dessus (destinateur manipulateur judicateur, avec minuscules), et qui, auto-manipulé et auto-évalué, se trouve modalisé selon le vouloir-faire, le savoir-faire et le pouvoir-faire. On pourrait même aller jusqu’à lui faire endosser la fonction supplémentaire de destinataire de l’action, comme le suggère l’évocation du bénéfice personnel qu’il peut plus ou moins en tirer, de son degré d’intérêt pour elle, du niveau de son adhésion et de son attachement. On pourrait donc avec plus de justesse substituer la notion de motivation, d’investissement ou d’implication personnels à celle d’ajustement, dans la mesure où le sujet peut être plus ou moins motivé, plus ou moins investi, plus ou moins impliqué dans la pratique en question, et y trouver plus ou moins son compte. En résumé sur nos hypothèses de mise aux normes interactionnelles des métatermes destinés à caractériser les deux dimensions du modèle tensif des pratiques proposé par Fontanille, nous disqualifions fermement le recours aux deux régimes proposés, programmation et ajustement. Nous dirions que pour l’un et l’autre axe de son schéma il s’agit d’un seul et même régime, celui de la manipulation envisagé selon deux points de vue distincts : l’axe de l’étendue rendant compte de la conformité d’exécution de la pratique par le sujet depuis le point de vue normatif d’un Destinateur Manipulateur Judicateur extérieur, et celui de l’intensité rendant compte de sa qualité d’exécution du point de vue réflexif (intérieur) de l’« opérateur » lui-même, en tant que sujet de faire destinateur manipulateur judicateur (i.e. auto-manipulé et auto-évalué). S’il nous fallait reformuler les qualifications des deux axes d’accommodation de Fontanille en reprenant partiellement sa nomenclature, alors nous proposerions « intensité auto-manipulatoire » pour l’un (degrés de motivation et d’investissement), et « extensité hétéro-manipulatoire » pour l’autre (degrés d’application et de conformité). 2.2. Interactions tensives : tentative d’hybridation Cette mise au point technique, tant conceptuelle que terminologique étant faite, revenons à notre propre grille d’analyse et tâchons d’en approfondir la portée, aussi sous l’angle interactionnel. Pour ce faire, repartons des fondamentaux, à savoir la catégorie /continuité vs discontinuité/ sur laquelle s’adosse le modèle socio-sémiotique des interactions. A l’analyse des discours verbaux et non-verbaux des interviewés, il apparaît par exemple clairement que ce qui sous-tend la pratique de notre indolent-contemplatif qui se contente d’occuper l’espace où il se trouve et de profiter sans le moindre effort des ressources locales est une quête, le temps des vacances, de discontinuité totale par rapport à son quotidien. Au trépidant et épuisant « métro-boulot-dodo » de sa vie de tous les jours, il oppose et exalte la parenthèse du farniente sédentaire où il peut s’abandonner à une forme d’oisiveté totalement végétative, voire renoncer volontairement à son statut d’agent pour endosser celui de patient, soumis aux traitements que tel ou tel « expert en bien-être » lui aura proposé. Dans la mesure où, selon la terminologie lotmanienne souvent citée par Landowski, il « s’en remet à » ce qui se trouve sur place, son investissement spatial s’apparente peu ou prou au régime de l’assentiment. Aussi certains opérateurs de tourisme proposent-ils des « villages de vacances », sortes de camps retranchés, domestiques ou exotiques, d’où le client n’a aucun besoin de sortir car il a tout sur place, gîte, couvert et divertissement, et où, selon la terminologie du Club Méditerranée cette fois-ci, les G.O. (« gentils organisateurs »), force de proposition, prennent en charge les G.M. (« gentils membres »), assistés, soumis et attentistes. |

24 Nous avions interprété cet axe, dans notre précédent travail sur l’actualité, comme un cas d’adaptation unilatérale relevant du régime de la programmation. Sans réfuter entièrement cette première interprétation, elle nous apparaît aujourd’hui beaucoup moins pertinente que 25 Les « stratégies » ont longtemps constitué un des « plans d’immanence » qu’il avait élaborés pour finalement le supprimer comme, par exemple, dans l’un de ses derniers ouvrages, coécrit avec Nicolas Couégnas, Terres de sens. Essai d’anthroposémiotique, Limoges, PULIM, 2018. |

|

A contrario, c’est la continuité qui constitue le soubassement abstrait de la pratique de notre aficionado qui, inlassablement et avec la régularité d’un métronome, s’adonne chaque jour à sa passion et exploite le terrain qu’il occupe pour ses qualités naturelles ou aménagées, c’est-à-dire un espace réduit, tant au point de vue de sa dimension qu’au plan de sa fonctionnalité. Traduite par nous sous le vocable de routine, cette exploitation de l’espace se caractérise par ce que nous avons applelé le martèlement. L’espace (des vacances) y est le théâtre d’un investissement soumis au même tempo « métro-boulot-dodo » que celui que cherche à fuir l’indolent-contemplatif. Il y a donc bien là aussi, pour le sujet aficionado, une forme de continuité spatiotemporelle entre le quotidien et le récréatif. S’il y a changement de substance, en passant du labeur au loisir, il y a maintien de la forme qui obéit au même principe de la répétition régulière. Aussi nous semble-t-il que cette pratique d’investissement spatial est homologable au régime de la programmation, régime sous lequel le sujet est en quelque sorte robotisé à la manière d’un Charles Chaplin travaillant à la chaîne dans Les temps modernes, la seule différence étant que notre aficionado est un exploiteur (d’espace), alors que Chaplin tient le rôle d’un exploité (du capitalisme industriel), les deux étant, l’un le sujet de faire, l’autre l’objet modal (ou le non-sujet26) d’une quête de rentabilité27. |

26 Sujet dénué de compétence cognitive et réduit à son seul pouvoir-faire, selon la nomenclature de J.-Cl. Coquet. Voir « Problématique du nonsujet », Actes Sémiotiques, 117, 2014. 27 Sur la notion de rentabilité inhérente au régime de la programmation, cf. E. Landowski, « État d’urgence », in V. Estay et al. (éds.), Sens à l’horizon, Limoges, Lambert-Lucas, 2019. |

|

Refuser cette continuité robotique qui mène à l’insignifiance, adopter un style de vie28 inverse, enraciné dans la non continuité, amène le sujet à envisager l’espace où il se trouve, le vaste monde, comme un champ des possibles et à se rendre sensible, au gré de sa déambulation sans but intentionnel précisément arrêté (il ne sait pas ce qu’il cherche, mais cherche-t-il quoi que ce soit ?), et disponible au surgissement imprévisible de l’autre, lequel, qui ou quel qu’il soit, fera intimement sens pour lui, un sens éprouvé dans la mesure où il en sera partie prenante. C’est sur la base de ces principes, sensibilité et disponiblité, que le sujet de la déambulation investit — si tant est que ce verbe soit encore pertinent dans ce cas de figure —, ou plutôt éprouve l’espace qu’il parcourt. C’est donc clairement du régime de l’ajustement que cette pratique de l’espace, que l’on peut aussi qualifier d’errance aventureuse, se rapproche. Même si une part d’aléa prend une place qu’on ne saurait ignorer dans le cours de cette « manière de faire », c’est d’abord et avant tout parce qu’il met en œuvre sa compétence esthésique, autrement dit que tous ses sens sont en éveil, que le sujet s’accomplit synesthésiquement en tant que bohême explorateur, et que les découvertes inattendues qu’il fait créent non seulement de la valeur à ses yeux, mais font véritablement sens pour lui, en faisant de son vécu de l’espace en question une expérience unique, intime, inédite. |

28 Cf. id., « Régimes de sens et styles de vie », Nouveaux Actes Sémiotiques, 115, 2012. |

|

Ce n’est pas du tout le cas de la perquisition en règle que pratique notre fureteur qui, lui, s’acharne à « excaver » du territoire tout ce qui est a priori porteur d’un sens déjà là, répertorié, mis en ordre, dans quelque brochure touristique, de sorte qu’il pourra affirmer à son retour, selon la formule populaire et lapidaire bien connue, « j’ai fait l’Égypte », « j’ai fait le Brésil » ou « j’ai fait la Bretagne », etc., ce que ses interlocuteurs comprendront à demi-mot, comme si la seule mention de ces destinations était porteuse d’une signification entendue, d’un contenu dont la richesse va de soi. C’est évidemment sur cette base que l’industrie du voyage s’appuie pour vendre des circuits tout prêts où tout est organisé et rien n’est laissé au hasard, à des groupes ou à des individus qui auront pour préoccupation principale, à l’instar des « historiographes » autrefois décrits par Jean-Marie Floch, d’immortaliser leur présence dans tel ou tel haut lieu bien connu de tous, sous forme de photographies souvenirs29. On l’aura compris, c’est du régime de la manipulation qu’il s’agit, car on y aura reconnu à la fois le refus de l’aléa (la non discontinuité), le principe d’intentionnalité, et la syntaxe jonctive entre sujets et objets qui le sous-tendent et le définissent. En l’espèce, les objets de valeurs sont tous les sites « incontournables » auxquels le sujet s’efforce intentionnellement de se conjoindre, moyennant le quadrillage méthodique et exhaustif du territoire où il se trouve. On connaît bien le phénomène : c’est celui des hordes de touristes qui, montre en main, à peine arrivés par exemple à Paris « font » le Louvre, suivi du musée d’Orsay, de la tour Eiffel, de Notre-Dame restaurée, puis du Sacré Cœur, sans oublier les grands magasins, Galeries Lafayette, Printemps Haussmann, etc., pour finir en apothéose au sommet de l’arc de triomphe, le tout en une seule journée, avant de s’envoler le lendemain pour Londres ou Madrid où ils feront la même chose. |

29 Pour une description complète de sa typologie de photographes, voir J.-M. Floch, Les formes de l’empreinte, Périgueux, Fanlac, 1986, pp. 15-17. |

|

Aussi, au terme de ce « tour d’horizon » des diverses pratiques tensivo-interactionnelles de l’espace, pouvons-nous re-schématiser notre analyse initiale comme suit :

Fig. 7. Cette représentation visuelle appelle plusieurs remarques. Si nous avons respecté l’intégrité théorique du modèle interactionnel, il nous a fallu pour ce faire « tordre » la visualisation conventionnelle du plan cartésien habituellement utilisé en sémiotique tensive. D’une part, nous avons du inverser les deux axes et positionner l’intensité en abscisse et l’étendue en ordonnée. Mais d’autre part, ce qui est encore moins orthodoxe, tensivement et géométriquement parlant, nous avons aussi dû inverser les polarités de chaque axe pour les rendre, et l’un et l’autre, décroissants. Par ailleurs, une fois cette structure mise au point, il apparaît clairement que l’homologation que Fontanille opère entre intensité et ajustement, et entre étendue et programmation ne peut être que fautive. Ceci dans la mesure où, selon notre analyse, la pratique de l’exploration, qui relève du régime de l’ajustement et qui devrait, en toute logique, être positionnée au niveau du segment le plus tonique de l’axe horizontal de l’intensité, se situe à présent à son extrêmité la plus atone. Parallèlement, la pratique de l’exploitation, qui relève du régime de la programmation, se trouve, elle aussi, positionnée au niveau du segment le plus atone de l’axe vertical de l’étendue. C’est pourquoi nous nous sommes bien gardé de reprendre, en les inversant, les définitions que l’auteur de Pratiques sémiotiques donne de chaque axe. Cette omission délibérée tient aussi au fait que selon la réinterprétation et la remise en ordre conceptuel et terminologique que nous proposons, il appert que le maintien de l’emprunt de ces deux concepts interactionnels sur les axes tensifs de notre schématisation hybride nous amènerait à commettre un grave contresens. Si, comme nous l’avançons, leur requalification peut être ramenée à deux formes de manipulation, l’une transitive pour l’étendue (l’« extensité hétéro-manipulatoire » selon notre reformulation) et l’autre réflexive (l’« intensité auto-manipulatoire »), alors leur maintien sur notre schéma remanié contreviendrait radicalement à la logique de différenciation du modèle interactionnel en mettant trois de ses régimes sous la dépendance ou sous la coupe du quatrième, ce qui les transformerait en des formes atténuées de ce dernier. L’un et l’autre axe étant ainsi réduits à des déclinaisons de la syntaxe contractuelle standard à base de jonction, le schéma ferait totalement fi des apports majeurs de la socio-sémiotique qui a inventé et introduit dans l’organon de la discipline des logiques alternatives, à la fois concurrentes et complémentaires de la canonique « jonction », telles que la contagion, la contamination, l’union, la soumission, l’opération, etc. 3. Retour sur les concepts théoriques de pratique Ce que cet exercice expérimental d’hybridation nous apprend dans le cas des pratiques de l’espace, c’est que la sémiotique tensive, malgré ses prétentions à se constituer en sémiotique du continu, reste tributaire, ne serait-ce que résiduellement, de la logique du discret qui sous-tend la syntaxe standard de la jonction, à base d’échange d’objets entre sujets. Cela dit, les principes de la tensivité nous ont tout de même permis dans un premier temps de rendre compte des expériences vécues rapportées par les interviewés de cette étude et de mettre au jour une logique d’organisation de leurs différents modes d’appréhension de l’espace. C’est d’une part, nous semble-t-il, parce que nos axes rendent compte de deux grandeurs sémiotiques indépendantes et non-corrélées — l’un accueillant des grandeurs de nature quantitative, l’étendue, et l’autre des grandeurs de nature qualitative, l’intensité —, et non de deux variantes d’une seule et même grandeur, liées entre elles par un coefficient de corrélation linéaire non nul30. D’autre part, c’est aussi parce que, dans ce périlleux exercice d’hybridation, nous nous sommes efforcé de rester rigoureux et respectueux à la fois des principes sémiotiques à la base de chaque modèle, et de leurs métatermes respectifs sans chercher, que ce soit délibérément, par désinvolture ou par méconnaissance, à « faire dire » à certains, en les vidant de leur contenu, ce qu’ils n’ont pas pour vocation de signifier. |

30 En statistiques, le coefficient de corrélation linéaire quantifie la force du lien entre les deux variables d’une distribution sur un plan cartésien. Il a toujours une valeur qui se situe dans l’intervalle [-1, 1]. Plus la valeur du coefficient de corrélation linéaire est près de 1 ou -1, plus le lien linéaire entre les deux variables est fort (ex. : « Plus c’est grand, moins c’est petit, et vice-versa »). A l’inverse, plus sa valeur est près de 0, plus le lien linéaire entre les deux variables est faible et plus la distribution est dispersée, donc signifiante : elles sont non-corrélées. |

|

En revanche, une fois cette typologie hybride établie et structurée, sa confrontation à celle du modèle tensif des pratiques élaboré par Fontanille s’avérant radicalement problématique (probablement du fait même de la forte corrélation de ses axes), elle nous amène à nous interroger in fine sur la validité et la légitimité de l’emploi du terme même de « pratique ». Nous venons dans cet article de l’utiliser environ cinquante fois, sans jamais l’avoir défini ni en avoir précisé les contours, comme si, à l’instar de certains sémioticiens psittacistes, nous considérions que son contenu allait de soi et que chaque lecteur, par l’effet de « connivence » de l’entre-soi scientifique, était suffisamment cultivé pour comprendre, pas même à demi-mot, ce à quoi nous faisons référence31. Avant de conclure, il convient certainement de pallier cette lacune. |

31 Sur le psittacisme et autres idiosyncrasies de la littérature sémiotique, voir J.-P. Petitimbert, « La sémiotique à l’épreuve de l’écrit : régimes rédactionnels et intelligibilité », Galáxia, 44, 2020. |

|

1. En ce qui nous concerne, nous avons faite nôtre la conception certalienne de l’espace selon laquelle « l’espace est un lieu pratiqué »32, autrement dit un objet tridimensionnel, le lieu, doté d’un sens par l’usage qu’en fait le sujet qui s’y trouve, usage que Michel de Certeau conçoit comme libre et ouvert, en particulier à la créativité, à l’inventivité, à la déviation et au « braconnage culturel » sous la forme de ce qu’il appelle des ruses. En d’autres termes, l’espace n’existe que lorsqu’il est vécu, il n’advient que par le mouvement, il est de nature expérientielle et il est approprié par chacun selon sa manière de faire (qui peut aller jusqu’au détournement). De son côté, sauf erreur de notre part, il semblerait que ce soit de la pensée de Pierre Bourdieu que Fontanille tire sa définition de la notion de pratique. Pour Bourdieu, la pratique participe de la construction de l’habitus, c’est-à-dire de l’ensemble des dispositions, des valeurs et des schémas de perception qui façonnent l’action du sujet33. Même si elles sont appelées à s’adapter aux conditions auxquelles il est confronté d’une situation à l’autre (d’où, à n’en pas douter, l’idée d’« accommodation » chez Fontanille), les pratiques sont des comportements répétitifs qui, au fil du temps, s’intègrent à l’habitus et deviennent quasi automatiques. Automatisme, répétition, adaptation : ces trois termes définitoires des pratiques bourdieusiennes (ou bourdivines — l’un et l’autre se disent) sont aussi les termes qui définissent, entre autres, le régime interactionnel de la programmation, ce que trahit, sans doute à son insu, le terme « opérateur » choisi par l’auteur pour désigner le sujet de l’ensemble des pratiques en question. Autant dire que la définition des pratiques décrites par Fontanille est non seulement réduite à sa seule composante sociologique, mais qu’elle est surtout réduite au seul régime de la programmation, curieusement placé, comme nous avons essayé de le montrer, sous la dépendance de deux variantes de la manipulation, laissant ainsi de côté les deux autres régimes, pourtant bien à l’œuvre dans le cas de l’espace. |

32 M. de Certeau, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990 — chap. IX, « Récits d’espace », p. 173. 33 Voir en particulier de Bourdieu Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972 ; Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, de même que Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994. |

|

2. Pour préciser ce à quoi il conviendrait à présent de réserver le terme de pratique, nous nous référerons au texte de Landowski intitulé « Voiture et peinture : de l’utilisation à la pratique », dans lequel il développe et différencie ces deux notions mais aussi définit ce qu’il dénomme la lecture et la saisie. Le premier distinguo qu’il opère lui sert à « désigner deux manières différentes de faire usage des objets, l’une consistant à les utiliser, l’autre à les “pratiquer” »34. Selon son approche, « “pratiquer” l’objet, c’est l’appréhender comme une pluralité de sens potentiels qui ne sont pas prédéterminés, et donc, précisément, ne pas le réduire à sa signification-fonction, à son “programme” »35. Autrement dit, c’est sous l’égide du seul régime de l’ajustement, à l’exclusion des trois autres, qu’entre en jeu la pratique qui consiste, précisément, à faire rendre à l’objet « davantage [de sens et de valeur] que ce à quoi sa simple utilisation permet d’aboutir »36. Aussi pouvons-nous avancer qu’en ce qui concerne l’espace qui nous occupe, c’est à la faveur de son vagabondage et de la disponibilité dont il fait preuve que le bohême peut saisir, esthésiquement, le surplus de sens que son interaction avec les saillances du vaste monde dans lequel il déambule lui permet, participativement, de faire émerger pour soi. Contrairement au fureteur qui utilise l’espace et se contente d’y lire les significations établies des objets qu’il y débusque et inventorie ; à l’inverse de l’aficionado qui, tout à l’assouvissement de sa passion, emploie l’espace qu’il investit, l’exploite en suivant aveuglément les procédures et les règles de son « passe-temps » et s’y rend du même coup indisponible à toute saisie ; et loin de l’indolent pour qui, ayant volontairement mis toute compétence modale en sommeil, l’environnement qu’il occupe devient illisible, ce qui ne l’empêche pas, tel un parasite entièrement dépendant de son hôte, d’en profiter et d’en abuser ; le bohême, lui, pratique l’espace qu’il parcourt, en ce qu’il trouve dans le type d’usage sensible qu’il en a et dans le cours de l’interaction qui se déroule entre eux une forme d’accomplissement, une dynamique réciproque d’où, chacun déployant ses potentialités propres, émerge un hapax de sens et de valeur. |

34 « Voiture et peinture... », Galáxia, 24, 2012, p. 243. 35 Ibid. 36 Ibid. En ce sens, nous dirions que Landowski est plus certalien que bourdieusien. Voir aussi Id., « Avoir prise, donner prise » (§ 1.3, « De l’utilisation à la pratique »), Actes Sémiotiques, 112, 2009. |

|

En résumé, selon notre analyse, la pratique de l’espace, réservée au régime de l’ajustement, s’entend dès lors par opposition aux diverses autres formes que peut prendre l’usage qu’on en fait, non seulement son utilisation sous le régime de la manipulation, mais aussi son emploi (assorti de son « mode d’emploi ») sous celui de la programmation, et enfin son abus sous celui de l’assentiment. 3. Enfin, pour terminer la présentation de cette analyse, nous ne pouvons pas ne pas la confronter aux « régimes d’espace » proposés par Landowski il y a quelques années37. Dans ce très beau texte, c’est à des analogies poétiques qu’il a recours pour décrire les quatre « visions d’espace », s’il nous est permis de reprendre ici le titre de notre propre travail, qu’il identifie corrélativement aux divers régimes de sens de son modèle afin de rendre compte des cadres dans lesquels nous interagissons avec le monde. |

37 « Régimes d’espace », Actes Sémiotiques, 113, 2010. |

|

C’est à la métaphore du réseau (l’internet) qu’il fait appel pour qualifier l’espace de la manipulation, dès lors entendu comme celui de l’interconnexion entre différents points du globe, autrement dit défini par la négation des discontinuités qui les séparent, et plus spécifiquement qui séparent l’internaute des contenus qu’il recherche, où qu’ils se situent dans le monde, configurant ainsi « l’espace conventionnel de la circulation des valeurs »38. Vu sous cet angle, le mouvement rayonnant que notre fureteur imprime aux allées et venues que sa perquisition suppose depuis son « camp de base » fait écho à cette analogie réticulaire. Pour ce qui est de la programmation, la figure choisie par Landowski est celle du tissu comme métaphore visuelle du continu spatial. Pour pertinente que soit cette analogie textile, sans doute aurions-nous aimé qu’il en parlât aussi en termes de fils de chaîne et de trame dont l’étroite et régulière conjonction entre eux, mécaniquement répétée, en constitue la substance et en fait l’unité (indépendamment de l’éventuelle variété de leurs couleurs et des motifs qu’ils permettent de créer). En effet, chaîne et trame entrecroisées par le va-et-vient des lames, de la navette et du peigne du métier à tisser ne sont pas sans rappeler l’oscillation régulière qui caractérise le mouvement répétitif de l’aficionado, le martèlement de son terrain, qui devient ainsi « l’espace opératoire de (son) emprise sur les choses »39. Pour l’espace de l’ajustement, c’est la valeur tant esthétique qu’esthésique du mouvement de la volute et de ses entrelacs baroques40 qui lui sert à exprimer la négation du continu programmatique. L’exemple qu’il donne de cet espace volute, le « ballet » des clochers de Martinville tiré de Du côté de chez Swann de Proust41, correspond en tout point à ce que le bohême éprouve lorsque, au cours de son errance, il rend compte des saillances qu’il rencontre, c’est-à-dire de ces « effets de sens surgissant, dans ce qu’ils peuvent avoir de plus contingent, non pas de la mobilité d’éléments observés un à un ou dans leurs rapports mais des fluctuations de la relation même entre l’observateur et ce qu’il observe »42. Notons au passage que la figure visuelle de la volute n’est pas sans rappeler l’icône que nous avons choisie pour symboliser la déambulation exploratoire du bohême dans le vaste monde, vu par lui comme « l’espace éprouvé du mouvement des corps »43. C’est enfin la figure spatiale de l’abîme qui vient clore le parcours de son modèle interactionnel en tant que représentation du discontinu qui sous-tend le régime de l’assentiment. On ne saurait trouver image plus parlante pour illustrer ce que ce type d’espace représente pour l’indolent qui l’occupe statiquement, précisément dans le but d’y « faire le vide » (c’est ce que notre icône composée d’un vide entre deux crochets tâche de visualiser), de fuir la routine du quotidien, de s’échapper de sa lassante monotonie pour s’abandonner passivement et se soumettre au « vertige horizontal » qui résulte du néant abyssal, tant pragmatique, cognitif que sensible, dans lequel il choisit délibérément de se plonger pour se contenter « d’être-là ». Autrement et, de l’aveu même de Landowski, plus « pompeusement » dit, il s’agit d’occuper « l’espace existentiel de la présence au monde »44, auquel in fine nul n’échappe, pas plus l’indolent que l’aficionado, le fureteur, le bohême, ou qui que ce soit d’autre, y compris nous-même. |

38 Ibid. 39 Ibid. 40 Voir la définition sémiotique de la catégorie /baroque vs classique/ que donne J.-M. Floch à partir des travaux de Wölfflin, dans Les formes de l’empreinte, Périgueux, Fanlac, 1986, pp. 85-112 ; dans « Bricolage plastique, abstraction classique et abstraction baroque », Actes sémiotiques-Bulletin, X, 44, 1987 ; dans Sémiotique, marketing et communication, Paris, P.U.F., 1990, pp. 66-72 ; et enfin dans Identités visuelles, Paris, P.U.F., 1995, pp. 120-132. 41 M. Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard (Pléiade), 1955, pp. 179-182. 42 E. Landowski, « Régimes d’espace », art. cit. 43 Ibid. 44 Ibid. |

|

L’espace est un « vaste » sujet ! En témoigne la pluralité des approches sémiotiques dont nous n’avons fait qu’effleurer quelques-unes alors qu’il en existe assurément plusieurs autres (morphodynamique comme nous l’évoquions en introduction, mais aussi instancielle, interprétative, modulaire, ethno-sémiotique, etc.). Nous avons choisi de l’approcher sous l’angle du vécu rapporté par les sujets eux-mêmes, faisant nôtre le principe énoncé par Landowski, selon lequel il y a au départ un vécu, « indicible » : l’expérience même, (…) celle de la présence phénoménale des choses dans notre « monde naturel » (…). Puis, émergeant de cet ineffable comme par une conquête de la raison — et cela non pas par miracle mais parce que le langage le permet —, le sens articulé, le discursif, le communicable, le textuel, bref le « positif », par opposition à l’évanescent.45 |

45 « Shikata ga nai ou Encore un pas pour devenir vraiment sémioticien ! », Lexia, 11-12, 2012, p. 50. |

|

Partant de là, nous retiendrons de l’exercice que nous venons de conduire plusieurs enseignements. En premier lieu, force est de constater que l’espace, loin d’être un donné premier allant de soi, descriptible objectivement, tel un texte ou un objet du monde délimités par une clôture clairement repérable, est avant tout construit par les sujets qui le dotent d’un sens et d’une valeur variables selon l’usage qu’ils en ont ou qu’ils en font, mais surtout selon le type d’interaction qu’ils vivent à son contact, soit direct, soit médié. Autrement dit, dans une perspective hjelmslevienne, l’espace est avant tout une substance informe. Ceci est vrai, bien sûr, sur le plan de l’expression, comme en témoignent nombre d’analyses concrètes menées sur des corpus architecturaux ou urbanistiques qui en dégagent ce que son agencement (la forme qui lui est imprimée) véhicule comme contenu axiologique. Mais c’est aussi et surtout vrai sur le plan du contenu, où cette « nébuleuse de sens » qu’est l’espace est informée par les opérations de discursivisation que prévoit le parcours génératif. En second lieu, nous pensons être allé un cran plus loin et avoir permis de mettre au jour une taxonomie aspectuelle de l’espace d’un genre nouveau. Car au-delà de la définition courante que la syntaxe standard donne des opérations cognitives d’aspectualisation effectuées par un « actant observateur », notre approche prend en compte la « présence de l’autre (actant) » et la nature interactionnelle de leurs rapports dans la construction du sens. C’est pourquoi, loin d’être gratuit ou simplement amusant, notre hétérodoxe exercice d’hybridation permet de représenter, sur un même graphe, les deux versants de cette définition élargie de la dimension aspectuelle de l’espace : son versant cognitif, certes, le long des deux axes retravaillés (inversés et décroissants) du schéma tensif, mais aussi et surtout son versant expérientiel, vécu et ressenti, au travers des différents régimes d’interaction et de sens qui sont autant de manières de concevoir et de vivre l’espace. Cela, d’ailleurs, non pas uniquement du point de vue touristique qui nous a servi de point de départ, mais aussi, plus largement, du point de vue, par exemple, du metteur en scène de théâtre et des comédiens (exploitation-programmation), du muséographe ou du commissaire d’exposition et de leurs visiteurs (perquisition-manipulation), de l’agent immobilier ou de l’architecte d’intérieur et de leurs clients (occupation-assentiment), ou encore du chineur du marché aux puces ou du promeneur solitaire et de ses rêveries (exploration-ajustement), etc. Quant à l’espace vécu du sémioticien, il semble, lui, clairement relever de l’exploitation-programmation : depuis toujours aficionado de sa discipline, on le trouve installé jour après jour à sa table de travail dans l’étendue réduite mais fonctionnellement agencée du bureau-bibliothèque qui lui sert de terrain (et de terrier) où, du matin au soir, rivé à son ordinateur, il en martèle le clavier avec une frénétique intensité et la régularité d’un automate pour y tisser inlassablement l’étoffe, souvent bigarrée, parfois hélas unie et terne, de son œuvre. Est-il en cela un exploiteur ou plutôt un exploité ? Quelle que soit la réponse, il y a de grandes chances que, tôt ou tard, il renonce à ce régime d’espace de recherche in vitro pour embrasser celui de la volute et parte en bohême déambuler dans le vaste monde pour l’explorer et y pratiquer enfin, non plus une contraignante sémiotique de commande46, mais une authentique « sémiotique vivante », in vivo, en prise directe avec les saillances éprouvées de la vie, la vraie. |

46 Les inévitables calls for papers thématiques et les épouvantables double-blind peer reviews qui visent à alimenter les pages des revues prétendument scientifiques en mal de remplissage. |

|

Annexe

|

|

Bibliographie AAvv, « L’espace du séminaire », Communications, 27, 1977. AAvv, Sémiotique de l’espace, Paris, Denoël, 1979. Bourdieu, Pierre, Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972. — Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980. — Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil (Points essais), 1994. Brandt, Per Aage, « De la chorématique. Les dynamiques de l’espace vécu. », Acta Semiotica, I, 1, 2021. Certeau, Michel de, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990. Coquet, Jean-Claude, « Problématique du non-sujet », Actes Sémiotiques, 117, 2014. Floch, Jean-Marie, « La maison Braunschweig de Georges Baines. Contrastes et rimes plastiques en architecture », Petites mythologies de l’œil et de l’esprit, Paris-Amsterdam, Hadès-Benjamins, 1985. — Les formes de l’empreinte, Périgueux, Fanlac, 1986. — « Bricolage plastique, abstraction classique et abstraction baroque », Actes Sémiotiques-Bulletin, X, 44, 1987. — « La génération d’un espace commercial. Une expérience de “pratique sémiotique” », Actes Sémiotiques-Documents, IX. 87, 1987. — Sémiotique, marketing et communication, Paris, P.U.F., 1990. — Identités visuelles, Paris, P.U.F., 1995. — « Concevoir et manager l’espace de travail, l’apport de la sémiotique », in B. Frankel et Chr. Legris-Desportes, Entreprise et sémiologie. Analyse le sens pour maîtriser l’action, Paris, Dunod, 1999. Fontanille, Jacques, Sémiotique du discours, Limoges, PULIM, 1993. — « Textes, objets, situations et formes de vie. Les niveaux de pertinence de la sémiotique des cultures », E/C , 2004. — Pratiques sémiotiques, Paris, P.U.F., 2008. — « L’analyse des pratiques. Le cours du sens », Protée, 38, 2, 2010. — « L’analyse du cours d’action : des pratiques et des corps », Actes Sémiotiques, 114, 2011. — et Claude Zilberberg, Tension et signification, Liège, Mardaga, 1998. — et Nicolas Couégnas, Terres de sens. Essai d’anthroposémiotique, Limoges, PULIM, 2018. Greimas, Algirdas J., De l’Imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987. Hammad, Manar, Lire l’espace, comprendre l’architecture. Essais sémiotiques, Limoges-Paris, PULIM-Geuthner, 2006. — « La sémiotisation de l’espace. Esquisse d’une manière de faire », Actes Sémiotiques, 116, 2013. — « Vilniaus Universitetas. Exploration sémiotique de l’architecture et des plans », Actes Sémiotiques, 117, 2014. — Sémiotiser l’espace. Décrypter architecture et archéologie, Paris, Geuthner, 2015. — Lire l’espace. Étendre le domaine sémiotique : Morphologie architecturale, villes, terres, patrimoine, argent, succession, Paris, Geuthner, 2021. — « Sémiotique de l’espace : faire le point en 2022 », Acta Semiotica, II, 4, 2022. Landowski, Eric, « De la stratégie, entre programmation et ajustement », Nouveaux Actes Sémiotiques, 2003. — Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004. — Les interactions risquées, Limoges, PULIM, 2005. — « Avoir prise, donner prise », Actes Sémiotiques, 112, 2009. — « Régimes d’espace », Actes Sémiotiques, 113, 2010. — « Régimes de sens et styles de vie », Nouveaux Actes Sémiotiques, 115, 2012. — « Voiture et peinture : de l’utilisation à la pratique », Galáxia, 24, 2012. — « Shikata ga nai ou Encore un pas pour devenir vraiment sémioticien ! », Lexia, 11-12, 2012. — « A quoi sert la construction de concepts ? », Actes Sémiotiques, 117, 2014. — « Etat d’urgence », in V. Estay et al. (éds.), Sens à l’horizon, Limoges, Lambert-Lucas, 2019. Petitimbert, Jean-Paul, « Territoire(s) de marque », Actes Sémiotiques, 117, 2014. — « La sémiotique à l’épreuve de l’écrit : régimes rédactionnels et intelligibilité », Galáxia, 44, 2020. — « L’actualité : entre tension et interaction », Acta Semiotica, IV, 8, 2024. Proust, Marcel, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard (Pléiade), 1955. Zilberberg, Claude, Éléments de sémiotique tensive, Limoges, PULIM, 2006. — La structure tensive, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2012. |

|

______________ 1 Étude Porta Natura, « Nouvelles demandes, nouveaux espaces et nouveaux produits touristiques pour le milieu rural du sud-ouest européen », menée dans le cadre du programme INTERREG III B SUDOE en 2005/2006. Les trois territoires ruraux concernés étaient, pour la France, le Massif central, pour l’Espagne, la communauté autonome de Castilla y León, et pour le Portugal, la Região do Centro. 2 Fond Européen de Développement Régional. 3 Essentiellement consacrée à l’architecture intérieure ou à l’urbanisme. Voir entre autres : AAvv, « L’espace du séminaire », Communications, 27, 1977, pp. 2854 ; AAvv, Sémiotique de l’espace, Paris, Denoël, 1979 ; J.-M. Floch, « La maison Braunschweig de Georges Baines : Contrastes et rimes plastiques en architecture », Petites mythologies de l’œil et de l’esprit, Paris-Amsterdam, Hadès-Benjamins, 1985, pp. 124139 ; id., « La génération d’un espace commercial : Une expérience de “pratique sémiotique” », Actes Sémiotiques-Documents, IX. 87, 1987 ; id. « Concevoir et manager l’espace de travail, l’apport de la sémiotique », in Béatrice Frankel et Christiane Legris-Desportes, Entreprise et sémiologie. Analyse le sens pour maîtriser l’action, Paris, Dunod, 1999, pp. 167182 ; M. Hammad, Lire l’espace, comprendre l’architecture. Essais sémiotiques, Limoges-Paris, PULIM-Geuthner, 2006 ; id., « La sémiotisation de l’espace. Esquisse d’une manière de faire », Actes Sémiotiques, 116, 2013 ; id., « Vilniaus Universitetas. Exploration sémiotique de l’architecture et des plans », Actes Sémiotiques, 117, 2014 ; id., Sémiotiser l’espace. Décrypter architecture et archéologie, Paris, Geuthner, 2015 ; id., Lire l’espace, étendre le domaine sémiotique. Morphologie architecturale, villes, terres, patrimoine, argent, succession, Paris, Geuthner, 2021 ; id., « Sémiotique de l’espace : faire le point en 2022 », Acta Semiotica, II, 4, 2022, pp. 927. 4 En référence au mathématicien et épistémologue René Thom, et non, évidemment, à saint Thomas d’Aquin. 5 P. Aa. Brandt, « De la chorématique. Les dynamiques de l’espace vécu », Acta Semiotica, 1 , 2021. 6 Voir ci-après au fil du texte ainsi qu’en annexe quelques exemples tirés du corpus visuel. 7 Soit : I+/E+, I+/E-, I-/E+, et I-/E-. 8 Voir en particulier Cl. Zilberberg, Éléments de sémiotique tensive, Limoges, PULIM, 2006 ; id., La structure tensive, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2012 ; ou encore id. et J. Fontanille, Tension et signification, Liège, Mardaga, 1998. 9 Les zones extrêmes du schéma, telles que définies par J. Fontanille, résultent de « la conjugaison des degrés les plus forts et des degrés les plus faibles sur les deux axes », Sémiotique du discours, Limoges, PULIM, 1993, p. 74. 10 Sur la notion de terroir, voir Jean-Paul Petitimbert, « Territoire(s) de marque », §3, « In vino veritas », Actes Sémiotiques, 117, 2014. 11 Caldea est une station thermale et touristique composée d’un complexe dit « thermoludique », situé en principauté d’Andorre, qui propose principalement des activités et des soins de balnéothérapie. 12 Les deux autres zones du schéma, soit les quadrants nord-ouest (I+/E-) et sud-est (I-/E+), correspondent à ce que les adeptes de la tensivité définissent comme les termes aboutissants de la corrélation inverse entre les deux valences. 13 Celle des « scènes » dites « prédicatives » de Jacques Fontanille (nous y reviendrons) ; cf. « Textes, objets , situations et formes de vie. Les niveaux de pertinence de la sémiotique des cultures », E/C, 2004, repris dans D. Bertrand et M. Costantini (éds), Transversalité du sens, Paris, P.U.V., 2006. 14 Cf. A.J. Greimas, « L’attente de l’inattendu », De l’Imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987, pp. 89-98. 15 Nous avons déjà formulé des critiques à peu près similaires à l’occasion de notre contribution au débat récemment publié ici-même, Actualité sémiotique de l’actualité ?, « L’actualité : entre tension et interaction », Acta Semiotica, IV, 8, 2024, pp. 128143. 16 J. Fontanille, « Textes, objets , situations et formes de vie... », art. cit. ; Pratiques sémiotiques, Paris, P.U.F., 2008 ; « L’analyse des pratiques. Le cours du sens », Protée, 38, 2, 2010, article partiellement repris, remanié, corrigé et étoffé dans « L’analyse du cours d’action : des pratiques et des corps », Actes Sémiotiques, 114, 2011. 17 « L’analyse des pratiques… », art. cit., p. 15 (les parenthèses et les italiques sont dans le texte). 18 Rappelons qu’en socio-sémiotique le terme d’opérateur est réservé au seul régime de la programmation (cf. infra, §3.1). 19 Ibid, p. 16. 20 Sans en signaler les références ni tenir compte de la précision de leur contenu alors que, rappelons-le, c’est en 2005 qu’il signe la préface de Les interactions risquées, et qu’il ne peut donc pas, lorsqu’il publie Pratiques sémiotiques en 2008, ne pas avoir eu connaissance des définitions que leur donne Eric Landowski. Par ailleurs, ils étaient déjà définis de longue date : voir entre autres, id., « Viagem às nascentes do sentido », in I. Assis Silva (éd.), Corpo e Sentido, São Paulo, Edunesp, 1996 ; « De la stratégie, entre programmation et ajustement », Nouveaux Actes Sémiotiques, 2003 et Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004. 21 Dans le même ordre d’idée, voir E. Landowski, « A quoi sert la construction de concepts ? », in Dialogue « Accord, justesse, ajustement », Actes Sémiotiques, 117, 2014. 22 Cf. E. Landowski, « Incertitudes de la manipulation », Les interactions risquées, op. cit., § II.3, pp. 2324. 23 J. Fontanille, « L’analyse des pratiques … », art. cit., p. 13 (les parenthèses et les italiques sont dans le texte). 24 Nous avions interprété cet axe, dans notre précédent travail sur l’actualité, comme un cas d’adaptation unilatérale relevant du régime de la programmation. Sans réfuter entièrement cette première interprétation, elle nous apparaît aujourd’hui beaucoup moins pertinente que l’homologation des deux dimensions du schéma au seul et même régime de la manipulation. Rappelons au passage qu’« il n’y a pas de solution de continuité entre intentionnalité et régularité, et par suite pas non plus de rupture entre manipulation et programmation. Au contraire, une série de passages graduels lient ces deux régimes l’un à l’autre » (E. Landowski, Les interactions risquées, op. cit., p. 39). 25 Les « stratégies » ont longtemps constitué un des « plans d’immanence » qu’il avait élaborés pour finalement le supprimer comme, par exemple, dans l’un de ses derniers ouvrages, coécrit avec Nicolas Couégnas, Terres de sens. Essai d’anthroposémiotique, Limoges, PULIM, 2018. 26 Sujet dénué de compétence cognitive et réduit à son seul pouvoir-faire, selon la nomenclature de J.-Cl. Coquet. Voir « Problématique du nonsujet », Actes Sémiotiques, 117, 2014. 27 Sur la notion de rentabilité inhérente au régime de la programmation, cf. E. Landowski, « État d’urgence », in V. Estay et al. (éds.), Sens à l’horizon, Limoges, Lambert-Lucas, 2019. 28 Cf. id., « Régimes de sens et styles de vie », Nouveaux Actes Sémiotiques, 115, 2012. 29 Pour une description complète de sa typologie de photographes, voir J.-M. Floch, Les formes de l’empreinte, Périgueux, Fanlac, 1986, pp. 15-17. 30 En statistiques, le coefficient de corrélation linéaire quantifie la force du lien entre les deux variables d’une distribution sur un plan cartésien. Il a toujours une valeur qui se situe dans l’intervalle [-1, 1]. Plus la valeur du coefficient de corrélation linéaire est près de 1 ou -1, plus le lien linéaire entre les deux variables est fort (ex. : « Plus c’est grand, moins c’est petit, et vice-versa »). A l’inverse, plus sa valeur est près de 0, plus le lien linéaire entre les deux variables est faible et plus la distribution est dispersée, donc signifiante : elles sont non-corrélées. 31 Sur le psittacisme et autres idiosyncrasies de la littérature sémiotique, voir J.-P. Petitimbert, « La sémiotique à l’épreuve de l’écrit : régimes rédactionnels et intelligibilité », Galáxia, 44, 2020. 32 M. de Certeau, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990 — chap. IX, « Récits d’espace », p. 173. 33 Voir en particulier de Bourdieu Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972 ; Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, de même que Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994. 34 « Voiture et peinture... », Galáxia, 24, 2012, p. 243. 35 Ibid. 36 Ibid. En ce sens, nous dirions que Landowski est plus certalien que bourdieusien. Voir aussi Id., « Avoir prise, donner prise » (§ 1.3, « De l’utilisation à la pratique »), Actes Sémiotiques, 112, 2009. 37 « Régimes d’espace », Actes Sémiotiques, 113, 2010. 38 Ibid. 39 Ibid. 40 Voir la définition sémiotique de la catégorie /baroque vs classique/ que donne J.-M. Floch à partir des travaux de Wölfflin, dans Les formes de l’empreinte, Périgueux, Fanlac, 1986, pp. 85-112 ; dans « Bricolage plastique, abstraction classique et abstraction baroque », Actes sémiotiques-Bulletin, X, 44, 1987 ; dans Sémiotique, marketing et communication, Paris, P.U.F., 1990, pp. 66-72 ; et enfin dans Identités visuelles, Paris, P.U.F., 1995, pp. 120-132. 41 M. Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard (Pléiade), 1955, pp. 179-182. 42 E. Landowski, « Régimes d’espace », art. cit. 43 Ibid. 44 Ibid. 45 « Shikata ga nai ou Encore un pas pour devenir vraiment sémioticien ! », Lexia, 11-12, 2012, p. 50. 46 Les inévitables calls for papers thématiques et les épouvantables double-blind peer reviews qui visent à alimenter les pages des revues prétendument scientifiques en mal de remplissage. Résumé : A partir d’un corpus de témoignages verbaux et non-verbaux de séjours touristiques dans l’hinterland européen, cet article a pour objet l’étude des « pratiques » subjectives de l’espace (« l’espace pour soi »). Après les avoir analysées et catégorisées au filtre de la sémiotique tensive puis comparées au modèle, lui aussi tensif, des « pratiques sémiotiques » proposé par J. Fontanille, on conduira un examen critique de ce modèle en le confrontant à celui que la socio-sémiotique a inventé à partir des interactions. S’ensuivra un exercice d’hybridation et une comparaison des résultats avec les « régimes d’espace » proposés par E. Landowski. Resumo : O artigo estuda as “práticas” subjetivas do espaço (“o espaço vivido”) tal como elas são descritas em um conjunto de testemunhos verbais e de desenhos produzidos por turistas após sua estadia em distintos lugares no interior europeu. Num primeiro tempo, analizamos e categorizamos essas práticas segundo a perspectiva da semiótica tensiva e do modelo das “práticas semióticas” proposto por J. Fontanille. Segue um exame crítico baseado na confrontação com o modelo alternativo concebido pela sociossemiótica das interações. O trabalho desemboca numa hibridisação dos resultados e uma comparação final com os “regimes de espaço” propostos por E. Landowski. Abstract : Based on a corpus of verbal and non-verbal accounts of tourist stays in the European hinterland, this article examines the subjective “practices” of space (“the experience of space”). After analysing and categorising these practices through the lens of tensive semiotics and comparing them with another tensive model, that of the “semiotic practices” proposed by J. Fontanille, we critically examine this same model and compare it with the interactional model invented by socio-semiotics. This will be followed by a hybridisation exercise and a final comparison of the results with the “regimes of space” proposed by E. Landowski. Mots clefs : ajustement, espace, étendue, intensité, pratiques, programmation, régimes de sens, tensivité, usage, utilisation. Auteurs cités : Pierre Bourdieu, Michel de Certeau, Jean-Marie Floch, Jacques Fontanille, Eric Landowski. Plan : 1. Première grille d’interprétation 2. Les zones de corrélation inverse 2. Du schéma tensif au modèle interactionnel 1. On ne badine pas avec les concepts : exercice de falsification 2. Interactions tensives : tentative d’hybridation 3. Retour sur les concepts théoriques de pratique et de régimes de spatialité |

|

Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |

|

Recebido em 17/03/2025. / Aceito em 20/05/2025. |