Derniers numéros

I | N° 1 | 2021

I | N° 2 | 2021

II | N° 3 | 2022

II | Nº 4 | 2022

III | Nº 5 | 2023

III | Nº 6 | 2023

IV | Nº 7 | 2024

IV | Nº 8 | 2024

V | Nº 9 | 2025

> Tous les numéros

Supplément au dossier « Aspects sémiotiques du changement »

|

Le changement : Jean Paul Petitimbert

Publié en ligne le 31 août 2025

|

|

|

Problématiser sémiotiquement le « changement » est une gageure qu’un article de quelques pages ne saurait relever. Pour en mesurer l’ampleur, signalons simplement que le très sérieux dictionnaire du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) n’inventorie pas moins de cent sept synonymes du mot changement1, sans compter ceux qu’il omet de signaler (par exemple “chamboulement”). |

1 Cf. https://www.cnrtl.fr/synonymie/changement. |

|

Toutefois, si la notion de changement est restée jusqu’à ce jour un impensé de la sémiotique, tant sa définition semble relever de l’évidence2, nous estimons qu’elle n’en est pas pour autant impensable, pour peu qu’on la débarrasse précisément de cette gangue d’évidences dans laquelle le sens commun l’a entartrée. Nous nous efforcerons donc de dépasser cet écueil et de poser quelques jalons susceptibles d’éveiller la curiosité du lecteur et de l’inciter à en approfondir la portée. Entreprise certes plus modeste que ce que l’idéal scientifique exigerait, mais en elle-même tout à fait sémiotique du seul fait de sa nature clairement manipulatoire. C’est à partir des quelques réflexions que nous inspirent la philosophie antique, la physique contemporaine et la logique — aussi bien conventionnelle (aristotélicienne) que dissidente (lupasquienne3) — que nous allons tenter un « débroussaillage » sémiotique de cette notion. |

2 Et du seul fait que la sémiotique l’ait déjà en partie abordé, par exemple au travers de l’épreuve de commutation entre unités des deux plans du langage, du concept narratif de transformation d’états, ou encore de l’opération de conversion effectuée lors du passage d’un palier du parcours génératif à un autre. 3 Nous faisons référence aux travaux de l’épistémologue Stéphane Lupasco, par ailleurs déjà évoqués dans « Brand identity in the age of digitalisation : complexity and contradiction », Acta Semiotica, IV, 7, 2024. |

|

1. Un casse-tête : le bateau de Thésée De même qu’il serait impossible d’aborder la question du changement sans prendre en compte celle du temps (cf. infra §6), de même, aussi paradoxale que puisse paraître cette remarque, on ne peut prétendre aborder avec sérieux le problème du changement si on élude celui de son opposé, l’identité. En effet, les deux notions sont intimement et irréductiblement intriquées. L’énigme du bateau de Thésée, rapportée par Plutarque, en est la parfaite illustration : Le navire à trente rames sur lequel Thésée s’était embarqué avec les jeunes enfants, et qui le ramena heureusement à Athènes, fut conservé par les Athéniens jusqu’au temps de Démétrius de Phalère. Ils en ôtaient les pièces de bois à mesure qu’elles vieillissaient, et ils les remplaçaient par des pièces neuves, solidement enchâssées. Aussi les philosophes, dans leurs disputes sur la nature des choses qui s’augmentent, citent-ils ce navire comme un exemple de doute, et soutiennent-ils, les uns qu’il reste le même, les autres qu’il ne reste pas le même.4 |

4 Plutarque, Vies des hommes illustres, trad. A. Pierron, t.1, Paris, Charpentier, 1853, pp. 2223. |

|

Après avoir changé une à une, au fur et à mesure de leur usure, les pièces de la charpente du bateau en les remplaçant par des neuves, dans quelle mesure les Athéniens pouvaient-ils affirmer à la fin qu’il s’agissait bien du même bateau (identité) ? N’avait-il pas changé, n’était-il pas devenu autre (altérité) ? C’est là tout le problème de la compatibilité entre le maintien de l’identité et le changement, en l’occurrence de substance. Une quinzaine de siècles plus tard, Thomas Hobbes raffine l’énigme dans son De Corpore5, en la prolongeant autour des notions de vrai et de faux. En imaginant qu’un ouvrier du chantier naval d’Athènes ait patiemment collecté les planches d’origine et qu’une fois sa collection complète, il ait reconstitué le puzzle en les assemblant exactement dans le même ordre, la question qui se pose alors est la suivante : lequel des deux bateaux est le « vrai » bateau de Thésée ? Assurer que c’est celui qui a été constamment entretenu au fil des ans et dont les unités ont été progressivement et systématiquement changées, c’est mettre en avant sa continuité spatio-temporelle. Répondre qu’il s’agit du bateau finalement reconstruit avec les pièces d’origine, c’est, malgré la discontinuité de son existence par rapport au premier, privilégier l’identité des substances matérielles qui le composent. |

5 Th. Hobbes, De Corpore. Elementa Philosophiae I (1655), Paris, Vrin, 2000. |

|

Pour Hobbes, énoncer qu’il existerait deux bateaux numériquement le même serait indéniablement absurde, totalement insensé. Pour nous, si la réponse à la question du vrai posée par le philosophe anglais est indécidable et si l’identité du bateau de Thésée questionnée par Plutarque est indéterminable, il n’en reste pas moins qu’une telle expérience de pensée permet en effet de souligner l’intimité, voire la solidarité paradoxale des deux concepts. Mais là n’est pas le seul paradoxe que notre réflexion sur le changement va nous amener à mettre au jour. 2. Identité du changement, identité et changement Parmi les nombreux autres paradoxes qu’il soulève, remarquons d’abord que le changement, pour conserver son identité et continuer d’être le changement, c’est-à-dire lui-même, est sans cesse condamné, par obéissance à lui-même, à changer sa façon d’être le changement... La question de l’identité du changement serait donc une aporie. Expliquons-nous. Par définition, le changement change les choses. Il doit donc sans cesse s’adapter à ce que les choses sont devenues à cause de lui pour pouvoir continuer à les changer. Il s’ensuit qu’il ne peut pas ne pas se changer lui-même s’il « doit » continuer d’être ce qu’il est, c’est-à-dire ne pas changer. Autrement dit, ce qui définit l’identité du changement, c’est la négation d’elle-même, opération qui aboutit à son contradictoire, la nonidentité. Nous aurons l’occasion d’approfondir cette éclatante contradiction plus loin (§7). Toujours est-il qu’il se confirme que les notions de changement et d’identité sont dialectiquement liées l’une à l’autre, même si leur relation est contre-intuitive, voire, comme on vient de le relever, paradoxale. En effet, il y aurait a priori une incompatibilité logique entre les deux concepts : soit l’objet dont on dit qu’il change reste un et le même, et alors il n’a pas changé, il n’est pas devenu autre. En ce cas, le changement serait une illusion et l’usage du terme un abus de langage (c’est le point de vue de Parménide, cf. infra §3). Soit l’objet a réellement changé et dans ce cas là, x ayant cessé d’être x en étant devenu y, il n’y a aucun sens à continuer de parler de x en tant qu’x. Changer, c’est par définition devenir différent, devenir autre, c’est-à-dire ne plus être identique à soi-même. En conséquence, il semble bien qu’il faille choisir : soit c’est le principe d’identité qui prime, et il amène à disqualifier l’idée de changement en le reléguant au rang de mirage ; soit on admet le primat de l’impermanence et du changement, et on doit refuser le principe d’identité, comme le font par exemple les bouddhistes qui la considèrent comme illusoire. En théorie, les deux notions seraient formellement antinomiques. Or, empiriquement, nous constatons tous les jours que les choses changent autour de nous, voire en nous, et que la logique que nous venons de survoler rapidement est inopérante. Nous faisons largement fi de cette incompatibilité théorique quand nous estimons, sans pour autant sombrer dans des abîmes de perplexité, qu’un objet peut subir des changements, c’est-à-dire ne plus être le même, tout en demeurant lui-même. Mais ce changement ne peut être évoqué qu’à la condition d’invoquer le fait que cet objet n’a pas vraiment, ou pas entièrement, changé. Changer une chose suppose modifier l’identité de cette chose sans aller jusqu’à la dissoudre et à la faire disparaître entièrement. En d’autres termes, dire d’une chose qu’elle change, ou qu’elle a changé, c’est à la fois affirmer qu’en elle « quelque chose » n’a pas subi ce changement et accepter que ce soit ce « quelque chose » dont on dit qu’il a changé. Penser le changement amène donc à mettre au jour un nouveau paradoxe qui consiste à reconnaître que le sujet grammatical du verbe changer, cela qui change, c’est présisément ce qui ne change pas au cours du changement. Le changement n’est dicible que par l’entremise du nonchangement. Nous ne parvenons donc à comprendre et à dire le changement qu’au prix d’un stratagème syntaxique, d’un jeu verbal paradoxal qui permet, via la langue, de gommer l’antinomie entre l’idée de changement et le principe d’identité. 3. Petit excursus de linguistique comparée Il est en général admis, au moins en philosophie, qu’« on pense en langue ». Autrement dit qu’il ne peut y avoir de pensée en dehors du langage (bien que certains neuropsychologues actuels soutiennent en partie le contraire). La question qui nous occupe, à la suite de ce qu’on vient de constater, peut donc s’envisager sous l’angle linguistique : l’impossibilité d’harmoniser principe d’identité et idée de changement est-elle spécifique à la pensée et à la culture occidentale, à sa façon de dire les choses ? Est-elle consubstantielle aux structures de ces langues et se peut-il que cette difficulté soit dissoute dans d’autres aires linguistiques, sous d’autres latitudes ? Il se trouve que le philosophe François Jullien est à la fois helléniste et sinologue. Dans l’un de ses nombreux ouvrages, Les transformations silencieuses, il développe la thèse selon laquelle les structures occidentales de la langue, sous l’influence de la métaphysique grecque de l’antiquité qui a en très grande partie façonné l’univers culturel dans lequel nous baignons et le fonds intellectuel dans lequel nous puisons, sont avant tout « ontologiques ». Ce qu’il entend par là, c’est que le langage occidental repose sur la distinction et la création de catégories et, ne désignant jamais que des étants, des états de choses, il se trouve dans l’incapacité de décrire comment ils sont advenus. Le célèbre vers de Boileau « J’appelle un chat un chat, et Rolet un fripon »6 n’est autre que l’équivalent français de l’adage grec ancien « nommer une figue une figue, et une barque une barque ». Pour les anciens Grecs comme pour nous occidentaux, une chose est une chose et pas autre chose. |

6 N. Boileau, Satires du sieur D***, Satire I, Paris, Claude Barbin, 1666. (Dans l’édition de 1713, on précise en note que le dénommé Rolet était un « procureur très décrié, qui a été dans la suite condamné à faire amende honorable et banni à perpétuité »). |

|

Nous [occidentaux] avons du mal à parler des transitions continues. La neige qui fond en tombant sur le sol est-elle encore de la neige ou déjà de l’eau ? Cette série d’impuissances ou de difficultés de notre pensée est sans doute une conséquence de choix premiers qu’elle a opérés : à savoir qu’elle est avant tout une pensée de l’être, une ontologie, une pensée de l’identité et de la substance. On peut lui opposer la pensée chinoise, fondée, elle, sur la transition, la polarité entre les contraires qui coexistent sans cesse, c’est-à-dire sur le procès perpétuel des choses.7 |

7 Fr. Jullien, Les transformations silencieuses, Paris, Grasset & Fasquelle, 2009, p. 24. |

|

Puisque la pensée et la langue chinoises ne décrivent que des évolutions continues, la question du changement ne se pose pas dans les mêmes termes pour un Chinois que pour un occidental, et il se peut qu’elle ne se pose même pas du tout. Il semble qu’en Chine, selon Fr. Jullien, la notion de substance n’ait pas pris corps. De sorte que pour un Chinois, l’idée même qu’un substrat stable et invariable puisse se maintenir identique à lui-même au cours d’un changement serait impensable. Le principe d’identité, essentiel dans notre conception du changement et notre façon de le dire, paraît incongru dans la pensée chinoise. Elle considère que les êtres animés aussi bien que les choses inanimées sont en perpétuelle transition et qu’on ne peut les dire que sous le seul angle de leur devenir. A l’inverse, c’est le parti-pris de l’être qui empêcherait les occidentaux de concevoir la transition et le changement. Il ferait obstacle à ces « transformations silencieuses », comme celle de l’arbre en tant qu’il pousse ou du rocher en tant qu’il s’érode. La pensée occidentale non seulement discrétise, découpe et isole, mais aussi, voire surtout, elle détermine et stabilise : plus une chose est déterminée dans son identité, plus elle est stabilisée et donc moins elle peut évoluer et devenir. Aussi, pour François Jullien, « la transition fait littéralement trou dans la pensée européenne, la réduisant au silence, alors que pour les Chinois au contraire, la vie et le monde ne sont jamais pensés qu’en transition continue, en changement perpétuel »8. |

8 Ibid, p. 26. |

|

Nous pouvons ainsi avancer, comme nous allons le voir ci-après une fois revenu sous des latitudes philosophiques qui nous sont plus familières, que notre pensée occidentale serait d’obédience parménidienne, tandis que du côté chinois, la pensée et la langue tendraient plutôt à être héraclitéennes. La question du changement ne date certes pas d’hier ! Il y a vingt cinq siècles, en Grèce, les Anciens se la posaient déjà, notamment Parménide et Héraclite, qui, bien que contemporains, défendaient des thèses antagonistes, toujours discutées aujourd’hui (d’autant plus que leurs doctrines ne nous sont parvenues que sous forme de fragments). L’un et l’autre s’efforçaient de comprendre la paradoxale unité d’un sujet, s’il peut à la fois devenir autre et continuer à être soi, être identique et changeant, le même et différent, sans pour autant pouvoir différencier ce qui en lui est stable de ce qui est éphémère. On s’accorde en général pour dire que le premier, Parménide, est avant tout un tenant du primat de l’être pour qui le changement n’est qu’apparence. En excluant de sa doctrine l’idée de changement, il considère le mouvement comme une succession de positions fixes, si bien que tout ce qui existe doit pouvoir être décrit à partir du seul concept d’immobilité. Selon lui, c’est l’être, défini comme parfaitement et éternellement identique à lui-même, qui est fondamental car il n’est pas soumis au temps : l’être est, a toujours été, et sera toujours. Ne fait partie de l’être que ce qui est parfaitement un, plein et immobile. Ainsi, toujours fidèle à lui-même, l’être ignore le changement et ne devient jamais autre, de sorte que, pour Parménide, c’est le devenir qui est une illusion, une façon commode mais fausse de parler du monde qui nous entoure. Héraclite, quant à lui, défend l’idée exactement inverse : à ses yeux, tout est mobile et changeant, au point qu’on ne saurait arrêter de point fixe permettant de servir de repère pour évaluer les changements qui se produisent dans le monde. C’est le devenir qui prime sur l’identité qui, elle, n’est qu’apparence et illusion. Pour Héraclite, les choses ne sont pas, elles deviennent, changent et s’altèrent sans cesse, jusqu’à pouvoir, à l’extrême, se transformer en contraire d’elles-mêmes. Et dès lors qu’ils sont en perpétuel changement et mouvement, les objets du monde naturel que nous percevons ne sont pas vraiment des objets, mais plutôt des procès qui se déroulent sous nos yeux (c’est aussi, selon François Jullien, la perspective adoptée par la pensée chinoise, cf. supra, §3). Aussi, vu sous cet angle, le temps constitue la manifestation de ce perpétuel devenir, universel et premier. Cela dit, paradoxalement, même si pour lui aucun être n’est jamais le même, Héraclite développe l’idée d’un logos, un principe intellectif immuable qui « est de toujours »9 et transcende le changement pour le constater. C’est ce principe qui, précisément parce qu’il échappe au devenir, permet de le dire, de catégoriser et d’expliquer les oppositions qu’on observe dans le monde réel : « Quand vous écoutez non pas moi, mais le logos, il est sage de reconnaître que toutes choses sont Un »10. C’est donc, pour Héraclite, par l’intelligence ou la pensée qu’on peut saisir l’unité du réel en perpétuel devenir. |

9 Héraclite, fragment 1, in G. Legrand, Pour connaître les présocratiques, Paris, Bordas, 1987. 10 Fragment 50. |

|

Ce qui est frappant dans les réflexions de ces deux philosophes malgré l’opposition qui les caractérise, c’est qu’elles ont en commun un même substrat conceptuel : pour pouvoir rendre compte du changement et le définir, il faut lui adjoindre un principe inaliénable qui échappe lui-même au changement, qui en est la négation même. C’est sur la nature de ce principe que ces deux penseurs divergent. Pour Héraclite il s’agit du logos, situé hors du devenir. Pour Parménide, c’est l’être que le passage du temps n’affecte pas. Quoi qu’il en soit, dans l’un comme l’autre cas, le concept de changement porte en lui-même son contradictoire, le nonchangement. Il en va de même pour Platon qui, dans le Timée, attribue au changement une valeur de tromperie, de fausseté, en ce qu’il estime que ce qui change constamment ne saurait être considéré comme la réalité ultime — réalité ultime qui, relevant, elle, du vrai, doit présenter un caractère de permanence absolu. Pour être véritablement connaissable, un objet du monde sensible doit, dans son changement même, posséder des qualités immuables, une permanence véritable qui le rend identique à lui-même dans tous les cas. C’est à partir de cette prémisse que Platon établit l’hypothèse du « monde des idées », charpente de toute sa philosophie. Il existerait des « formes intelligibles », inaltérables, impassibles11 et universelles, seules dignes d’intérêt et susceptibles de devenir des objets de connaissance, auxquelles participerait le monde sensible sous une forme imparfaite et « dégradée ». |

11 Au sens théologique du terme : l’impassibilité est liée à l’idée que Dieu étant parfait, il ne peut changer car il perdrait alors sa perfection. |

|

Il faut convenir qu’il existe premièrement ce qui reste identique à soi-même en tant qu’idée, qui ne naît ni ne meurt, ni ne reçoit rien venu d’ailleurs, ni non plus ne se rend nulle part, qui n’est accessible ni à la vue ni à un autre sens et que donc l’intellection a pour rôle d’examiner ; qu’il y a deuxièmement ce qui a même nom et qui est semblable, mais qui est sensible, qui naît, qui est toujours en mouvement, qui surgit en quelque lieu pour en disparaître ensuite et qui est accessible à l’opinion accompagnée de sensation.12 |

12 Platon, Timée, trad. A. Rivaud, Paris, Les Belles Lettres, 2002, 52 a. |

|

Contrairement aux choses concrètes et sensibles dont la réalité est changeante, les formes abstraites et nonsensibles sont l’unique et vraie réalité, immuable et inaltérable. Ainsi, avec le Timée, Platon pose les bases de la pensée scientifique et du rôle qu’y jouent les mathématiques dans sa recherche de la législation qui, hors du temps, régit les évolutions et les fluctuations du cosmos. Autrement dit, pour Platon, l’empirique (changeant) dans lequel nous sommes et le théorique (invariant) qui nous donne une grille d’entendement sont en étroite relation, et le monde des choses sensibles participe aux formes intelligibles. De fait, en physique par exemple, les mathématiques ont encore très récemment prouvé leur efficacité. Qu’il s’agisse, en astrophysique, des ondes gravitationnelles, calculées et prévues dès 1916 par Albert Einstein et observées en 2015 en Arizona, ou encore, en physique des particules, du célèbre boson de Higgs, postulé théoriquement en 1964, dont l’existence a été confirmée expérimentalement au CERN de Genève en 2012. Aussi, ces deux exemples nous montrent-ils comment des « êtres physiques », c’est-à-dire des éléments de réalité sensible (y compris différents de ceux que l’on connaissait jusqu’alors) qui sont soumis à la contingence, à la mobilité, au devenir et à l’évolution sont déterminés et mis au jour par des « êtres mathématiques » (les « idées » ou « formes intelligibles » de Platon), c’est-à-dire des concepts législatifs (les lois physiques telles que la gravitation ou l’électromagnétisme) qui naviguent dans des sphères très abstraites et qui sont, eux, stables, c’est-à-dire invariants, inaltérables et vrais de tout temps. Le changement et son contradictoire, le nonchangement, s’avèrent donc — une fois de plus — irréductiblement solidaires, intrinsèquement unis l’un à l’autre : sans l’un, l’autre ne saurait être et réciproquement. Nous le disions en introduction, le changement est impensable si on élude la question du temps. Qu’il soit conçu comme cyclique ou linéaire, c’est le passage du temps qui est la condition d’apparition et d’observation du changement. S’il « suspendait son vol », plus aucun changement ne pourrait advenir, et s’il en advenait un, c’est que le temps aurait repris son cours. Mais prendre en compte le temps, c’est mettre au jour un nouveau paradoxe lié à la notion de changement. |

|

|

De même qu’il faut mettre les évidences et le sens commun à distance dès qu’on aborde la question du changement, de même à propos du temps il devient impératif de dépasser les expressions habituelles comme : il passe trop vite ou trop lentement, on n’en a jamais assez13, il fait son œuvre, on le tue, etc. Il est en effet courant de confondre le temps avec les événements qui s’y déroulent et les impressions qui en résultent. On dira par exemple que « le temps s’accélère » si on constate une succession d’événements rapprochés les uns des autres. Certes, ceux-ci sont rapprochés dans le temps et dans ce cas on parlera d’une succession « rapide », par exemple de catastrophes naturelles comme c’est le cas actuellement avec l’avènement de l’anthropocène. Mais pour autant, le temps aura-t-il changé sa façon de « s’écouler » ? Bien sûr que non. Les événements sont des phénomènes temporels, mais ils ne sont pas le temps. On entend également souvent dire que « quand rien ne change, le temps s’arrête », comme si le temps et le changement étaient une seule et même chose. Or, même si rien ne change, le temps continue évidemment de « passer » exactement de la même façon que quand il y a du changement. Le changement dépend du temps, mais le temps ne dépend pas du changement (contrairement à ce qu’affirmait Aristote pour qui le temps n’existe pas en soi, mais seulement en tant qu’il mesure le changement, comme une façon commode de parler de ce qui bouge). C’est Newton qui, le premier, a désambiguisé cette notion en introduisant le paramètre t dans les équations de la physique, paramètre mathématique entièrement dénué des propriétés que le langage courant attribue au temps dans la vie de tous les jours. Il a donc « inventé » un temps « objectif », universel, indépendant des phénomènes temporels (accélération, décélération, régularité...) et de la subjectivité qui leur est attachée (durée, gain, perte...). Or ce temps newtonien qui est la condition même du changement, en est « en même temps » l’exact inverse. En effet, dans les équations de la physique, paradoxalement, le paramètre t est invariant, il ne dépend pas du temps, il ne saurait en aucun cas changer. Expliquons-nous : en passant, le temps ne change pas sa façon de passer, c’est-à-dire d’être le temps, car tous les instants qui le composent ont le même statut. Même s’ils ne sont pas identiques puisque chaque instant présent est renouvelé, remplacé par un autre, chacun a exactement le même statut physique que celui qui le précède et que ceux qui vont le suivre. Et le fait que la façon dont les instants se renouvellent n’évolue pas entraîne évidemment que le temps n’évolue pas non plus, ce qui signifie qu’il ne change jamais, qu’il échappe au changement (ce qui, par ailleurs, prouve que les lois physiques, elles aussi, lui échappent, c’est-à-dire qu’elles sont vraies à tous les instants du temps, telles les « formes intelligibles » de Platon). Il s’ensuit que le changement dont le temps est un composant, voire le composant sine qua non, est substantiellement dépendant d’un facteur qui, lui, ne change jamais. Il apparaît donc — une fois encore — que le changement tel qu’en lui-même renferme, pour pouvoir être ce qu’il est, c’est-à-dire le changement, son propre contradictoire le non-changement, « en la personne » du temps. |

13 Voir par exemple E. Landowski, « état d’urgence », in V. Estay et al. (éds.), Sens à l’horizon, Limoges, LambertLucas, 2019, et « Les échelles du temps », E/C, 2021. |

|

7. La logique du « tiers inclus » Une telle série de paradoxes et, pour être plus sémiotiquement exact, une telle série de contradictions, données pourtant comme définitoires d’une même notion, a de quoi dérouter et nous amène à questionner la logique d’obédience aristotélicienne qui fait partie du fond épistémologique de notre discipline14. Celle-ci régit en particulier les relations entre termes du carré sémiotique. Elle est fondée sur trois axiomes15 : |

14 Sous l’influence notable du Cercle de Vien- 15 Voir Aristote, Métaphysique, livre quatrième (Γ), ch. IV (pour les deux premiers axiomes), et ch. VII (pour le troisième). |

|

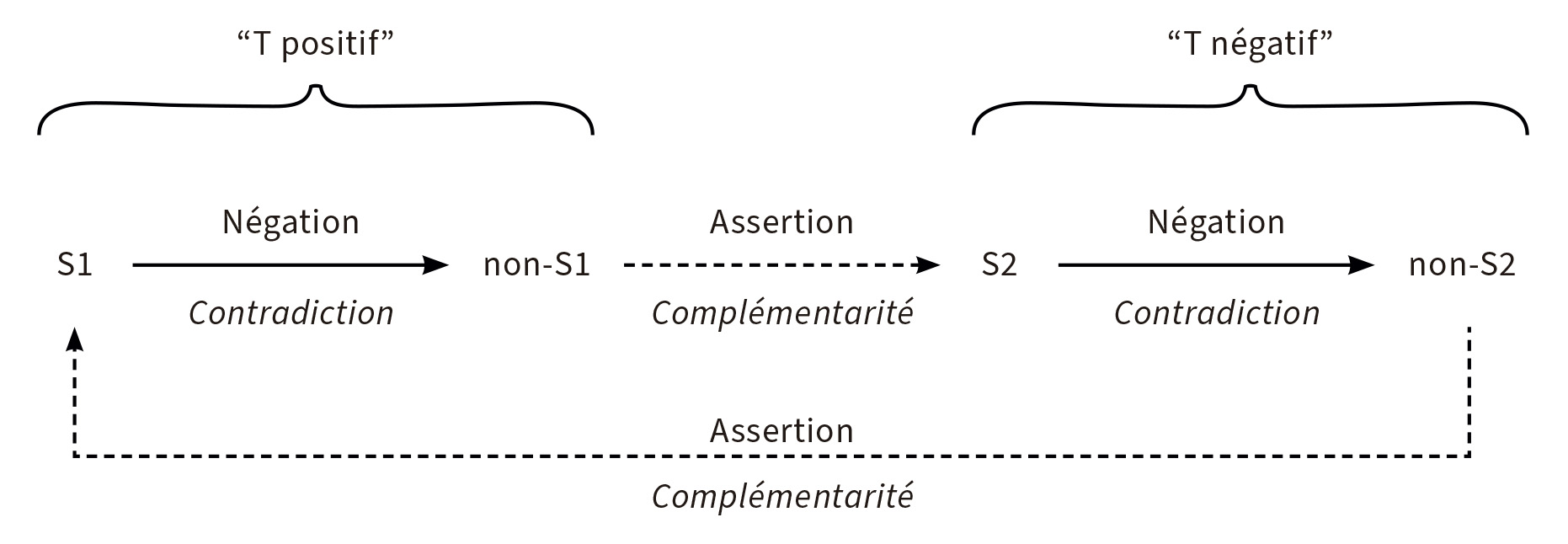

i) l’axiome d’identité : A est (ou =) A ; ii) l’axiome de non-contradiction : A n’est pas (ou ≠) non-A ; iii) l’axiome du tiers exclu : il n’existe pas un troisième terme T [T pour tiers] qui soit à la fois A et non-A. Comme chacun sait, c’est le deuxième et le troisième axiomes qui font loi sur le carré sémiotique tel que conçu par A.J. Greimas et J. Courtés dans leur Dictionnaire : le deuxième en ce qu’il définit la relation entre un terme et son contradictoire, obtenu par l’opération de négation, et le troisième en ce qu’il prohibe leur subsumption par un terme de troisième génération. Seuls les termes contraires de l’axe primaire (S1—S2) et les subcontraires de l’axe secondaire (non-S2 — non-S1) peuvent théoriquement coexister et se combiner sous la forme syntaxique de deux nouveaux termes, dits de troisième génération, respectivement complexe et neutre16. Mais comment se pourrait-il que les deux termes d’un schéma, qu’il soit positif (S1 — non-S1) ou négatif (S2 — non-S2), ou même les termes complexe et neutre qui sont, par définition, dans un rapport de contradiction, puissent coexister et se combiner de la même manière ? |

16 Voir le §5 de l’entrée « Carré sémiotique », in A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. |

|

Si on prétend être sain d’esprit et qu’on reste attaché aux deuxième et troisième axiomes d’Aristote, comment ne pas être perplexe face à l’idée de changement telle que nous en avons rendu compte ? Nous nous trouvons, mutatis mutandis17, dans la même situation que les physiciens du début du XXe siècle lorsque, en étudiant la mécanique quantique, ils découvrirent les énigmatiques propriétés des entités subatomiques (protons, quarks, neutrinos, etc.) comme par exemple la « superposition d’états », et ne purent que s’efforcer de dépasser ce que la logique classique interdit en développant des « logiques quantiques » alternatives pour rendre compte de ces indéniables anomalies18. La plupart de ces tentatives s’attelaient à modifier le deuxième axiome, inopérant à l’échelle de l’infiniment petit où, par exemple, un même quanton est à la fois une onde et une particule, l’une et l’autre étant ontologiquement contradictoires, jusqu’au moment où on le mesure et où il devient aléatoirement soit l’une soit l’autre19. A cette échelle subatomique, à ce « niveau de réalité »20, les chercheurs n’ont cessé de faire surgir d’autres couples de contradictoires mutuellement exclusifs du type A et non-A : séparabilité et nonséparabilité, causalité locale et causalité non-locale, symétrie et brisure de symétrie, réversibilité et non-réversibilité du temps, etc. Parmi toutes ces approches alternatives, c’est celle du philosophe et logicien Stéphane Lupasco qui a retenu l’attention d’un certain nombre de ces chercheurs, sensibles au concept scientifique de complexité21. Développée d’abord sous l’influence de Wolfgang Pauli, puis plusieurs années plus tard de Basarab Nicolescu, la logique de Lupasco, connue sous le nom de « logique dynamique du contradictoire », ou plus simplement de « logique du tiers inclus », ne rejette pas le deuxième axiome de la logique classique (même si elle met en doute son caractère absolu), mais le troisième, celui du tiers exclu22. Proche des réflexions philosophiques de Pauli, mais aussi d’autres physiciens comme Niels Bohr, Werner Heisenberg ou encore Max Planck, Lupasco postule un état T (le T de « tiers inclus ») où A et non-A, tout en restant contradictoires dans la mesure où l’état actuel de l’un entraîne l’état potentiel de l’autre et réciproquement, cohabitent sous la forme d’un troisième état unificateur qui n’est « ni actuel ni potentiel », tel le quanton avant son observation et sa mesure dans l’exemple ci-dessus. Et selon cette logique, ces trois états, autrement dit ces trois termes (A, non-A et T) coexistent à la fois, c’est-à-dire au même moment du temps. Il s’ensuit que si le changement tel qu’en lui-même s’avère, comme nous avons essayé de le montrer, un concept paradoxal et donc complexe en ce que sa définition est percluse de contradictions (qu’on peut lapidairement résumer sous la forme de trois schémas : /discontinuité — non-discontinuité/, /identité — nonidentité/ et /altérité — nonaltérité/), alors la « logique du tiers inclus » nous paraît la meilleure approche pour rendre compte de cette déroutante singularité. En-deça des apparences, « caché » sous l’épaisse couche de sens commun qui lui donne un semblant d’évidence, le changement se révèle comme un tiers « secrètement » inclus. |

17 Avec ou sans jeu de mots ! 18 Voir T.A. Brody, « On quantum logic », Foundation of Physics, vol. XIV, 5, 1984, pp. 409-430. 19 Ce qu’on appelle la « dualité onde-corpuscule », mise en évidence par l’expérience des fentes de Young faite sur des électrons (mais valable pour tout autre quanton : photon, fermion, muon, etc.). 20 Le « niveau de réalité » est un concept, devenu un axiome ontologique en transdisciplinarité, inventé par Basarab Nicolescu qui le définit par la discontinuité radicale des lois physiques entre niveaux, par exemple entre le niveau macro-physique (le monde naturel accessible par nos sens) et le niveau quantique (le monde subatomique, accessible moyennant l’abstraction mathématique). Voir son ouvrage Nous, la particule et le monde, Paris, Le Mail, 1985. 21 Telle que définie, par exemple, par des scientifiques comme le prix Nobel de chimie Ilya Prigogine, ou des philosophes comme Edgar Morin. 22 Pour une présentation détaillée des travaux de Lupasco, nous renvoyons le lecteur à l’article de Joseph E. Brenner, « The philosophical logic of Stéphane Lupasco », in Logic and logical philosophy, 19, 12, Torun, The Nicolaus Copernicus University Press, 2010, pp. 243-285 ; de même à l’ouvrage de Basarab Nicolescu, Qu’est ce que la réalité ? Réflexions autour de l’œuvre de Stéphane Lupasco, Montréal, Liber, 2009. |

|

Nous nous bornerons à conclure en formulant les mêmes propositions que celles que nous avions avancées dans notre précédent essai23. Fort du souhait exprimé par Guido Ferraro il y a trois ans dans la rubrique « Le point sémiotique » de cette même revue, au terme duquel la complexification des modèles sémiotiques existants (comme le fait déjà la socio-sémiotique qui ne cesse, Eric Landowski en tête, d’approfondir les divers régimes qu’elle a mis au jour) lui semblait une nécessité pressante, nous avons la faiblesse de croire que le présent travail en est un exemple24. |

23 J.-P. Petitimbert, « Brand identity in the digital age », art.cit. 24 G. Ferraro, « Modèles classiques et complexité sémiotique », Acta Semiotica, I, 2, 2021.Voir également, dans le même numéro, E. Landowski, « Complexifications interactionnelles ». |

|

Son analyse portait essentiellement sur le parcours génératif de la signification. Or, la description que nous venons de faire de l’idée de changement, d’une part se situe précisément au niveau des structures sémio-narratives profondes du parcours, au sein de leur deux composantes que sont la syntaxe et la sémantique fondamentales ; et d’autre part, elle élève sensiblement leur degré de complexité, étant donné que c’est dans l’axiomatique de la complexité quantique, telle que mise au point par Stéphane Lupasco et adoptée par certains physiciens, que nous avons puisé. La tentation est donc assez grande, si on accepte (ne serait-ce qu’à titre provisoire) l’hypothèse d’une approche qui intégrerait le concept de tiers inclus, d’essayer de la formuler et de la schématiser en termes sémiotiques. Ce n’est pas une entreprise simple du seul fait, par exemple, que le modèle constitutionnel (les structures élémentaires de la signification) soit traditionnellement visualisé sous la forme d’un carré. On voit mal, en effet, comment y représenter T, dans la mesure ou les termes qu’il est censé embrasser et faire coexister sont situés aux extrémités de l’un des deux schémas (les diagonales), qu’il soit positif ou négatif. La seule manière gérable de visualiser la position d’un T virtuel (positif ou négatif) est d’« écraser » le carré et de le linéariser, en suivant la séquence des deux opérations qui lui donnent naissance, en les assortissant des relations qu’elles génèrent entre leurs termes :

Un tel graphique ne permet malheureusement pas la représentation de la relation de contrariété entre les termes de première et ceux de deuxième générations, pas plus que celle de contradiction entre termes de troisième génération (complexe et neutre). De même, faire apparaître les deux déixis (S1— non-S2 et S2 — non-S1) aurait pour résultat de le rendre plus confus encore. Cela dit, augmenter la complexité d’un système ne va jamais sans son lot de complications, parmi lesquelles sa visualisation n’est certainement ni la plus insurmontable, ni la plus essentielle. Plus fondamentales en l’occurrence sont les questions que cette hypothèse soulève et qui restent en suspens. Quel type de relation les deux T contractent-ils ? Serait-ce une des trois relations logico-sémantiques déjà établies par la sémiotique, ou doit-on en « inventer » une quatrième ? De la même façon, par quelle opération syntaxique, s’il en faut une, ces deux termes (de quatrième génération ?) sont-ils générés ? Avouons tranquillement que nos réflexions ne sont pas encore allées jusque là. Car si nous annoncions clairement en introduction l’arrière-fond manipulatoire de notre entreprise, c’est dans l’espoir de susciter l’intérêt de quelques lecteurs, d’aiguiser leur curiosité pour les inciter à affronter cette hypothèse et à l’approfondir, quelque audacieuse et hétérodoxe qu’elle soit. Car c’est en bousculant les conventions et en cherchant à dépasser les règles établies qu’une discipline « à vocation scientifique » progresse25. Et pour conclure cet essai en termes lupasquiens, nous aimerions citer Basarab Nicolescu qui affirme « qu’un jugement scientifique est intrinsèquement relié au jugement scientifique antagoniste : c’est cette contradiction irréductible, reliée au sujet lui-même, qui est le moteur même de l’avancée scientifique »26. |

25 Cf. ici même G. Longo, « La complexité de l’élémentaire qui change » et plus généralement, du même auteur, Le cauchemar de Prométhée, Paris, P.U.F., 2023. 26 B. Nicolescu, « Stéphane Lupasco et le tiers inclus : de la physique quantique à l’ontologie », Revue de synthèse, 5e série, 2005, 2, p. 436 (souligné par nous). |

Références Boileau, Nicolas, Satires du sieur D***, Paris, Claude Barbin, 1666. Brenner, Joseph E., « The philosophical logic of Stéphane Lupasco », Logic and logical philosophy, 19, 1-2, Torun, The Nicolaus Copernicus University Press, 2010. Brody, Thomas A., « On Quantum Logic », Foundation of Physics, XIV, 5, 1984. Ferraro, Guido, « Modèles classiques et complexité sémiotique », Acta Semiotica, I, 2, 2021. Greimas, Algirdas J. et Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. Hobbes, Thomas, De Corpore Elementa Philosophiae I, Paris, Vrin, 2000. Jullien, François, Les transformations silencieuses, Paris, Grasset & Fasquelle, 2009. Landowski, Eric, « état d’urgence », in V. Estay et al. (éds.), Sens à l’horizon, Limoges, LambertLucas, 2019. — « Les échelles du temps », E/C, 2021. — « Complexifications interactionnelles », Acta Semiotica, I, 2, 2021. Legrand, Gérard, Pour connaître les présocratiques, Paris, Bordas, 1987. Longo, Giuseppe, Le cauchemar de Prométhée. Les sciences et leurs limites, Paris, P.U.F., 2023. Lupasco, Stéphane, Logique et contradiction, Paris, P.U.F., 1947. — Le principe d’antagonisme et la logique de l’énergie. Prolégomènes à une science de la contradiction, Monaco, Le Rocher, 1987, préface de Basarab Nicolescu (1e éd., Paris, Hermann, 1951). Nicolescu, Basarab (éd.), Nous, la particule et le monde, Paris, Le Mail, 1985. — « Stéphane Lupasco et le tiers inclus : de la physique quantique à l’ontologie », Revue de synthèse, 5e série, 2005, 2. — Qu’est ce que la réalité ? Réflexions autour de l’œuvre de Stéphane Lupasco, Montréal, Liber, 2009. — A la confluence de deux cultures, Lupasco aujourd’hui, Actes du colloque du CIRET à l’Unesco, 24 mars 2010, Toulouse, Oxus, 2010. Petitimbert, Jean-Paul, « Brand identity in the age of digitalisation : complexity and contradiction », Acta Semiotica, IV, 7, 2024. Platon, Timée, trad. A. Rivaud, Paris, Les Belles Lettres, 2002. Plutarque, Vies des hommes illustres, trad. A. Pierron, t.1, Paris, Charpentier, 1853. |

|

______________ 1 Cf. https://www.cnrtl.fr/synonymie/changement. 2 Et du seul fait que la sémiotique l’ait déjà en partie abordé, par exemple au travers de l’épreuve de commutation entre unités des deux plans du langage, du concept narratif de transformation d’états, ou encore de l’opération de conversion effectuée lors du passage d’un palier du parcours génératif à un autre. 3 Nous faisons référence aux travaux de l’épistémologue Stéphane Lupasco, par ailleurs déjà évoqués dans « Brand identity in the age of digitalisation : complexity and contradiction », Acta Semiotica, IV, 7, 2024. 4 Plutarque, Vies des hommes illustres, trad. A. Pierron, t.1, Paris, Charpentier, 1853, pp. 2223. 5 Th. Hobbes, De Corpore. Elementa Philosophiae I (1655), Paris, Vrin, 2000. 6 N. Boileau, Satires du sieur D***, Satire I, Paris, Claude Barbin, 1666. (Dans l’édition de 1713, on précise en note que le dénommé Rolet était un « procureur très décrié, qui a été dans la suite condamné à faire amende honorable et banni à perpétuité »). 7 Fr. Jullien, Les transformations silencieuses, Paris, Grasset & Fasquelle, 2009, p. 24. 8 Ibid, p. 26. 9 Héraclite, fragment 1, in G. Legrand, Pour connaître les présocratiques, Paris, Bordas, 1987. 10 Fragment 50. 11 Au sens théologique du terme : l’impassibilité est liée à l’idée que Dieu étant parfait, il ne peut changer car il perdrait alors sa perfection. 12 Platon, Timée, trad. A. Rivaud, Paris, Les Belles Lettres, 2002, 52 a. 13 Voir par exemple E. Landowski, « état d’urgence », in V. Estay et al. (éds.), Sens à l’horizon, Limoges, LambertLucas, 2019, et « Les échelles du temps », E/C, 2021. 14 Sous l’influence notable du Cercle de Vienne (Rudolf Carnap) et de l’école de Lwów-Varsovie (Alfred Tarski). 15 Voir Aristote, Métaphysique, livre quatrième (Γ), ch. IV (pour les deux premiers axiomes), et ch. VII (pour le troisième). 16 Voir le §5 de l’entrée « Carré sémiotique », in A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. 17 Avec ou sans jeu de mots ! 18 Voir T.A. Brody, « On quantum logic », Foundation of Physics, vol. XIV, 5, 1984, pp. 409-430. 19 Ce qu’on appelle la « dualité onde-corpuscule », mise en évidence par l’expérience des fentes de Young faite sur des électrons (mais valable pour tout autre quanton : photon, fermion, muon, etc.). 20 Le « niveau de réalité » est un concept, devenu un axiome ontologique en transdisciplinarité, inventé par Basarab Nicolescu qui le définit par la discontinuité radicale des lois physiques entre niveaux, par exemple entre le niveau macro-physique (le monde naturel accessible par nos sens) et le niveau quantique (le monde subatomique, accessible moyennant l’abstraction mathématique). Voir son ouvrage Nous, la particule et le monde, Paris, Le Mail, 1985. 21 Telle que définie, par exemple, par des scientifiques comme le prix Nobel de chimie Ilya Prigogine, ou des philosophes comme Edgar Morin. 22 Pour une présentation détaillée des travaux de Lupasco, nous renvoyons le lecteur à l’article de Joseph E. Brenner, « The philosophical logic of Stéphane Lupasco », in Logic and logical philosophy, 19, 12, Torun, The Nicolaus Copernicus University Press, 2010, pp. 243-285 ; de même à l’ouvrage de Basarab Nicolescu, Qu’est ce que la réalité ? Réflexions autour de l’œuvre de Stéphane Lupasco, Montréal, Liber, 2009. 23 J.-P. Petitimbert, « Brand identity in the digital age », art.cit. 24 G. Ferraro, « Modèles classiques et complexité sémiotique », Acta Semiotica, I, 2, 2021.Voir également, dans le même numéro, E. Landowski, « Complexifications interactionnelles ». 25 Cf. ici même G. Longo, « La complexité de l’élémentaire qui change » et plus généralement, du même auteur, Le cauchemar de Prométhée, Paris, P.U.F., 2023. 26 B. Nicolescu, « Stéphane Lupasco et le tiers inclus : de la physique quantique à l’ontologie », Revue de synthèse, 5e série, 2005, 2, p. 436 (souligné par nous). Résumé : L’examen approfondi de l’idée de changement et l’exploration philosophique, scientifique et logique de ses diverses composantes amènent à constater la nature hautement paradoxale de cette notion. Elle apparaît ainsi comme constituée d’irréductibles contradictions. Du point de vue sémiotique, pour tenter de rétablir quelque cohérence dans la définition de ce concept, il est nécessaire d’introduire, au niveau sémio-narratif profond du parcours génératif, un infléchissement dans les axiomes logiques qui en régissent la syntaxe et la sémantique fondamentales : l’axiome du « tiers inclus », tiré des travaux de l’épistémologue et logicien Stéphane Lupasco qu’il a développés à partir des découvertes déroutantes de la physique contemporaine en mécanique quantique. Resumo : O exame aprofundado da ideia de mudança e a exploração philosófica, scientífica e lógica de seus componentes levam a constatar a natureza altamente paradoxal desta noção. Ela aparece como constituida de numerosas contradições irredutíveis. Do ponto de vista semiótico, para reestabelecer uma coerência na sua definição, é necessário introduzir no plano semionarrativo profundo do percurso gerativo ume inflexão dos axiomas lógicos que regem sua sintaxe e sua semântica fondamentais : o axioma do “terceiro incluido”, emprestado aos trabalhos que o epistemólogo e lógico Stéphane Lupasco desenvolveu a partir das desconcertantes descobertas da física contemporânea em mecânica quântica. Abstract : An in-depth examination of the idea of change as well as the philosophical, scientific, and logical exploration of its various components reveal the highly paradoxical nature of this notion. It appears to be made up of a large set of irreducible contradictions. From a semiotic standpoint, this accumulation of contradictions leads us, in an attempt to reestablish some coherence in the definition of this concept, to consider introducing at the deep semio-narrative level of the generative trajectory of meaning a shift in the logical axioms which govern its fundamental syntax and semantics : the axiom of the “included middle”, borrowed from the work of the French epistemologist and logician Stéphane Lupasco which he developed based on the puzzling discoveries of contemporary physics in quantum mechanics. Mots clefs : complexité, contradiction, identité, logique, temps, tiers exclu, tiers inclus. Auteurs cités : Aristote, Joseph Courtés, Héraclite, Thomas Hobbes, Guido Ferraro, Algirdas J. Greimas, François Jullien, Eric Landowski, Stéphane Lupasco, Basarab Nicolescu, Parménide, Platon, Plutarque. Plan : 1. Un casse-tête : le bateau de Thésée 2. Identité du changement, identité et changement 3. Petit excursus de linguistique comparée |

|

Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |

|

Recebido em 19/05/2024. / Aceito em 10/10/2024. |