Derniers numéros

I | N° 1 | 2021

I | N° 2 | 2021

II | N° 3 | 2022

II | Nº 4 | 2022

III | Nº 5 | 2023

III | Nº 6 | 2023

IV | Nº 7 | 2024

IV | Nº 8 | 2024

V | Nº 9 | 2025

> Tous les numéros

Analyses et descriptions

|

Entre ser e parecer : Marc Barreto Bogo Juliana Di Fiori Pondian

Publié en ligne le 31 août 2025

|

|

|

Houve um tempo em que desenhar era sinônimo de escrever. A história da criação da escrita está comumente associada a uma transformação do traçado pictográfico — isto é, do desenho que guarda em si relações de semelhança com as coisas que quer designar — em uma coleção de traços abstratos, que perdem sua relação com os referentes e passam a se constituir como um sistema arbitrário, que se basta a si mesmo : a escrita como conhecemos hoje. No longo tempo que separa as inscrições rupestres pré-históricas e as vanguardas artísticas do século XX, há um espaço em que essa relação entre desenho e escrita se manifesta claramente. O vai e vem entre os territórios verbal e visual está presente seja no gesto espontâneo das garatujas infantis, seja no uso estético que dela fizeram incontáveis artistas. O uso mais recorrente da escrita nas artes visuais remonta às vanguardas do início do século XX, quando movimentos diversos a adotaram, como o construtivismo, o futurismo, o dadaísmo, entre outros, muitas vezes sob o lema do simultaneísmo e o ideal da dissolução das fronteiras entre as artes proclamado pelos artistas da época. O início da incorporação de elementos escritos em obras pictóricas é geralmente atribuído aos pintores cubistas, em especial Picasso e Braque, que introduziram letras desenhadas e colagens de jornais em suas telas, refletindo a nova realidade midiática que os circundava. Anne Beyaert-Geslin apresenta alguns dos efeitos de sentido produzidos pelo uso da escrita nas obras cubistas : Traçados à mão ou impressos e depois importados com seus suportes de papel, esses caracteres tipográficos podem constituir palavras ou, mais frequentemente, uma sílaba (“Jou” [de “Journal”] em Nature mort à la chaise cannée de Picasso). No entanto, o texto agora transposto evoca necessariamente, e da maneira mais emblemática, um objeto já carregado de sentido, seja ele conotado pelo universo da imprensa (“journal”, na colagem de Picasso), aquele da sinalética (Bal, na natureza morta de Braque), da publicidade (notadamente em Hausmann e Schwitters), ou, mais amplamente, o universo urbano que se encarnará ao longo das décadas seguintes no cartaz (em cartazistas como Hains, Villeglé...) ou na publicidade (na Pop art). Ele reflete, assim, uma nova episteme urbana e midiática do século XX.1 |

1 “La typographie dans le collage cubiste”, in M. Arabyan e I. Klock-Fontanille (orgs.), L’écriture entre support et surface, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 144 (trad. nossa). |

|

Avançando um pouco no século XX, o movimento do letrismo (lettrisme) surge no pós-guerra e se desenvolve ao longo das décadas de 1950 e 1960, destacando em suas produções a plasticidade das letras, ao ponto de privar-se totalmente delas e construírem suas próprias letrias, conjuntos de traços pictóricos forjados para imitar sistemas de escrita. A partir de então, a arte conceitual incorpora de modo definitivo a escrita como elemento de criação artística, sob a forma de instruções, registros, textos escritos ou como parte de instalações e de publicações. Assim, na arte contemporânea, pode-se dizer que a escrita aparece plenamente incorporada às artes visuais, constituindo-se como mais um elemento criativo à disposição dos artistas. Essa consolidação do uso da escrita nas artes visuais pode ser constatada, por exemplo, na Escritexpográfica de Fábio Morais, tese que compila e analisa os enunciados escritos de dezenas de obras de arte contemporânea, majoritariamente brasileiras2. Alguns dos maiores nomes da arte latino-americana, como León Ferrari ou Mira Schendel, são reconhecidos justamente por seu trabalho precursor com a plasticidade da escrita. A obra desses dois artistas, aliás, foi consagrada na exposição O alfabeto enfurecido, organizada conjuntamente pelas renomadas instituições Museum of Modern Art (MoMA), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia e Fundação Iberê Camargo, tendo passado por Nova York, Madri e Porto Alegre, entre 2008 e 2010, garantindo aos artistas projeção internacional e fixando um certo modo de uso da escrita na arte. |

2 F. Morais, Escritexpográfica, Tese (Doutorado em Artes Visuais), Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2020. |

|

Por outro lado, o movimento reverso, da exploração da visualidade nas artes da palavra, não é menos importante. Praticado desde a antiguidade e introduzido mais sistematicamente ao final do século XIX por Mallarmé (via espacialização e composição tipográfica, com seu Lance de dados) e início do XX por Apollinaire (via figurativização, com seus caligramas), entre outros poetas, esse movimento conheceu seu ápice com o surgimento da poesia concreta, nos anos 1950, quase simultaneamente no Brasil, na Suíça e na Suécia, dando origem a uma enorme diversidade de movimentos de poesia visual e experimental até os dias de hoje. Fernando Gerheim, ao abordar alguns cruzamentos entre palavra e imagem em movimentos da arte e da poesia brasileira, argumenta que, a partir da arte conceitual, os elementos escritos, constituindo explicitamente palavras ou não, “podem entrar como outro elemento qualquer, uma vez que, por essa própria nova relação com a linguagem, não há mais elementos privilegiados para a arte”3. Mas, se a incorporação da escrita na arte já está consolidada, de qual ou quais modos específicos ela acontece ? |

3 F. Gerheim, “Cruzamentos entre palavra e imagem em três momentos da arte brasileira”, ARS, v. 18, 39, 2020, p. 115. |

|

Este artigo tem como objetivo identificar e sistematizar alguns diferentes usos da escrita nas artes visuais contemporâneas. Para essa análise, que se pretende sistemática, observamos um conjunto de obras e artistas obedecendo a certos critérios de delimitação de corpus : selecionamos apenas produções realizadas no século XXI, exclusivamente de artistas latino-americanos. Nosso objetivo, portanto, é entender quais são e como se dão os diferentes usos da escrita pelos artistas latino-americanos do século XXI, que ora se deixam ver mais explicitamente como enunciados claramente legíveis, ora são explorados plasticamente sem se deixar ser lidos, a rigor, por seus enunciatários. Para discutir essas questões, adotamos a abordagem teórico-metodológica da semiótica, em sua linha discursiva ou francesa elaborada por A.J. Greimas e seus colaboradores, especialmente em suas considerações sobre a oposição entre o “ser” e o “parecer”, sistematizadas no quadro conhecido como “modalidades veridictórias”4. Recorremos, ainda, aos estudos da língua escrita em um campo que vem se constituindo autonomamente — a grafemática —, a fim de definir, de um ponto de vista teórico linguístico e semiótico, o que é a escrita e de que elementos e características ela se constitui. Vejamos, então, as bases teóricas que orientarão nosso estudo. |

4 Cf. A.J. Greimas e J. Courtés, Dicionário de semiótica, São Paulo, Cultrix, 1983, pp. 487-488. |

|

1. A semiótica e o estudo da escrita As relações entre desenho e escrita, entre as artes visuais e o sistema verbal, nos levam a uma série de interrogações : quando é que um conjunto de sinais funciona como escrita, e quando é que ele opera apenas como elemento plástico ? Quais as condições para que um desenho ou forma visual passe a ser entendido como sistema verbal, funcionando como linguagem autônoma ? Há uma questão central que é a do ser e do parecer : ora os conjuntos de elementos visuais parecem um sistema de escrita, ora não ; ora são sistema de escrita, possibilitando a leitura verbal, ora não o são. A ênfase ou neutralização dos elementos escritos em obras artísticas nos servem de balizas nesta investigação dos usos da escrita a partir dos regimes do ser e do parecer. Assim, o parecer escrita está ligado à presença de emulações visuais (recorrência de traços visuais que remetem a letras e/ou sílabas) e espaciais (disposição dos elementos num suporte qualquer, criando direções de leitura) dos sistemas de escrita ; enquanto o ser escrita implica a prevalência da estrutura linguística, legível, da escrita, ainda que ela possa estar escondida visualmente, codificada sob outros sinais inventados pelo artista. Diante da problemática colocada acima, que decorre da caracterização das linguagens visuais e verbais como sistemas de linguagem, ou seja, como conjuntos significantes, é que decidimos pautar nosso estudo na teoria semiótica, uma vez que ela nos permite o tratamento de objetos variados, constituindo-se, antes de mais nada, como uma teoria geral da significação. A semiótica dedica-se ao estudo do fenômeno da significação e, na tentativa de compreender esse amplo objeto, desdobra-se em múltiplas vertentes e abordagens. Fundador da semiótica estrutural, Algirdas J. Greimas constituiu, nos anos 1960-90, em Paris, um grupo de colaboradores que analisava os processos de construção de sentido em uma grande variedade de manifestações : literárias, folclóricas, religiosas, jurídicas, políticas, midiáticas, publicitárias, arquitetônicas, fotográficas, artísticas e assim por diante. Greimas se apoiou fortemente na linguística de Saussure e na teoria da linguagem de Hjelmslev para constituir sua abordagem própria ao fenômeno da significação. É a essa linha teórica que aqui recorremos. Essa vertente, aliás, vem servindo de subsídio teórico para diversos trabalhos na pesquisa e ensino de artes no Brasil, como se vê nas produções de Ana Claudia de Oliveira, Sandra Ramalho, Moema Rebouças, Lucia Teixeira, entre outros (ver bibliografia). |

|

|

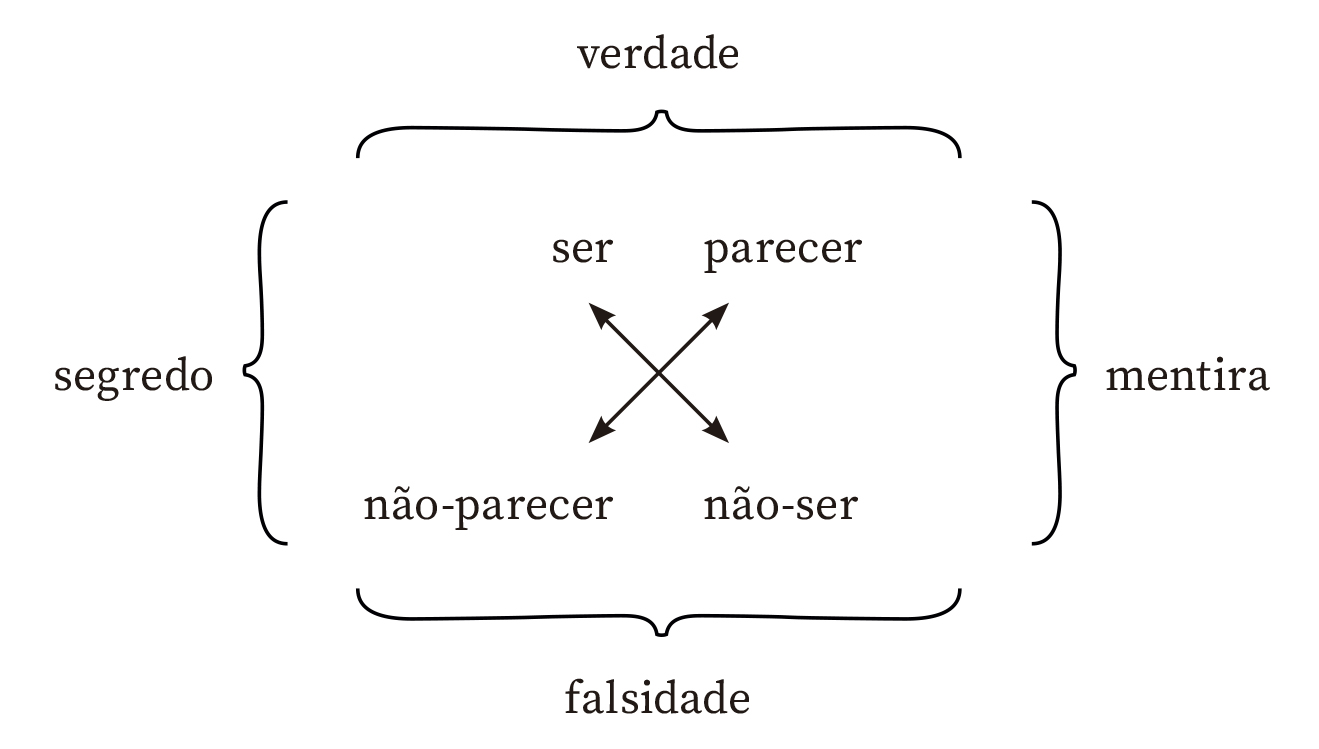

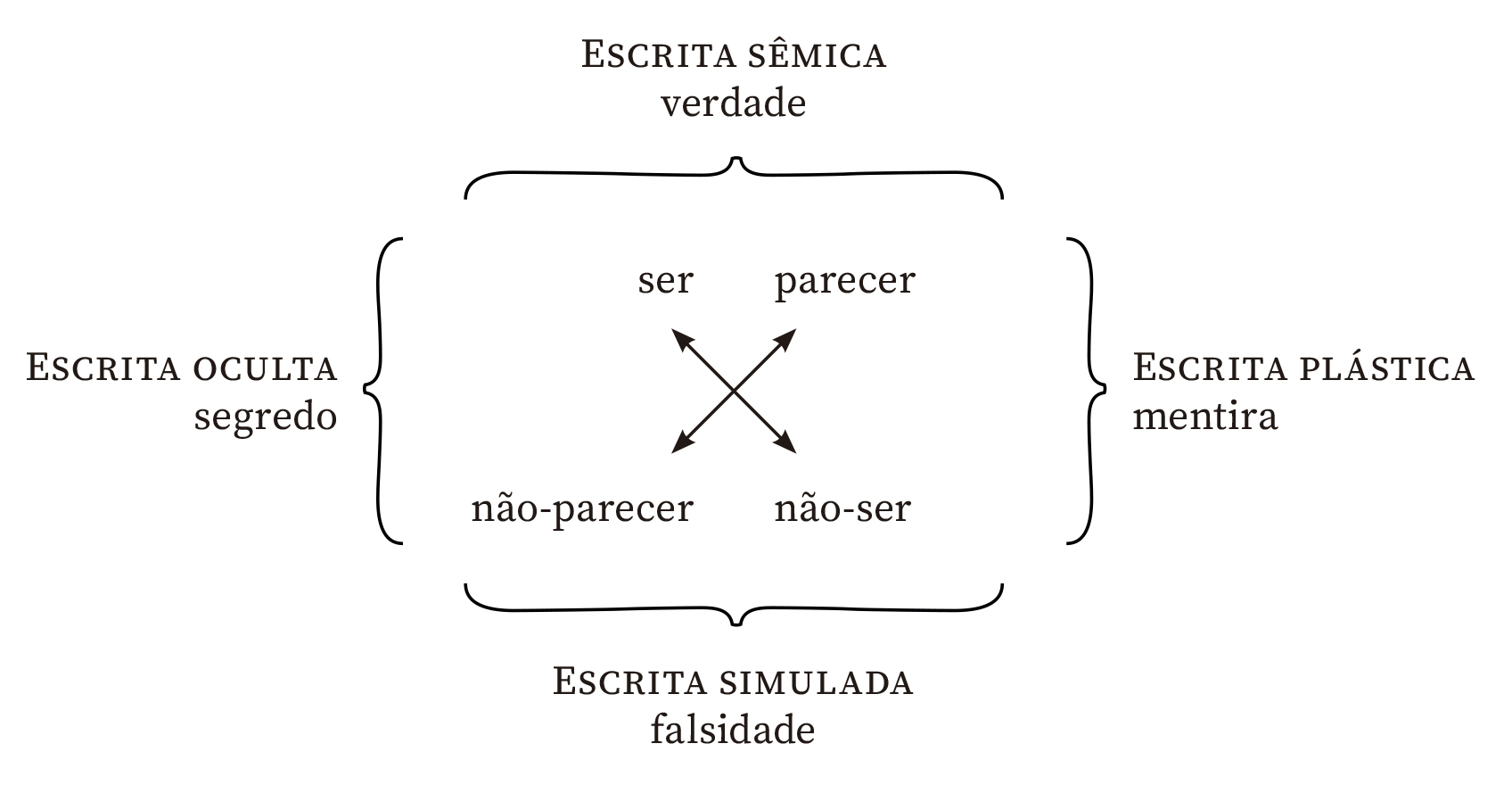

Da teoria semiótica interessa-nos, neste trabalho, a exploração realizada por Greimas acerca da problemática do “ser” e do “parecer”. A articulação entre imanência e manifestação, ou seja, entre o ser e o parecer das coisas, é o que confere aos discursos (sejam eles verbais, visuais ou de qualquer ordem) efeitos de sentido de verdadeiro ou de falso, ou ainda de mentiroso ou secreto5. Essas quatro possibilidades, ou seja, as categorias que implicam um discurso ser entendido como verdade, falsidade, mentira ou segredo, advém de uma combinatória de relações lógicas entre os termos “ser” e “parecer”, a que Greimas nomeou “modalidades veridictórias” (esquema 1). A verdade é aquilo que é e parece ser ; a mentira parece, mas não é ; o segredo é, mas não parece ; a falsidade não parece e não é :

As modalidades veridictórias (cf. A.J. Greimas e J. Courtés, Dicionário, p. 488). Os usos da escrita na arte podem oscilar entre essas quatro posições. Para posicionar, no entanto, a escrita presente em uma obra artística qualquer em um desses quadrantes, é preciso delimitar que traços fazem com que um enunciado visual seja considerado ou não sistema de escrita, bem como quais elementos nos permitem dizer que ele parece uma escrita. |

5 Dicionário, op. cit., p. 486. |

|

Para nos guiar nessas distinções, recorremos a proposições da teoria grafemática, que toma a língua escrita, em sua especificidade, como objeto de estudo. Essas proposições, tal como sistematizadas por J. Pondian6, decorrentes da teoria semiótica geral, assentam-se também nas propostas de J. Anis7, buscando juntar a elas reflexões trazidas por teóricos que se ocuparam da descrição da língua escrita, como N. Catach e J.-M. Klinkenberg8. Nessa perspectiva, a escrita se define como um sistema semiótico autônomo, dotado de um plano de expressão e um plano de conteúdo, constituído a partir da conjugação de três ordens : linguística, visual e espacial, as quais ditam, respectivamente, a sua estrutura interna (leis de composição linguística), a sua composição material (traço e dimensão) e a sua sintaxe geral (disposição e direção). Tomada dessa forma, a escrita adquire o estatuto de ser independente da fala, com a qual se alterna na semiose das línguas naturais9. A grafemática propõe categorias de análise estabelecidas a partir de níveis linguísticos, a saber : os traços distintivos (que compõem os “grafos”, i.e., as formas elementares dos alfabetos que nos permitem diferenciar os grafemas), os grafemas (menores unidades morfológicas da escrita na cadeia sintagmática, podendo ser uma letra, ideograma ou hieróglifo, a depender do sistema de escrita) e os grafotaxemas (unidades gráficas dotadas de uma dimensão visual, com função sintática na cadeia sintagmática da escrita, e que orientam a disposição dos elementos gráficos na página). |

6 J. Pondian, Gramática da poesia escrita : figuras retóricas, Tese (Doutorado em Semiótica e Linguística Geral), FFLCH, Universidade de São Paulo, 2016, pp. 66-83. 7 J. Anis, “Pour une graphématique autonome”, Langue française, 59, 1, 1983. 8 N. Catach (org.), La ponctuation, Langue française, 45, 1980. J.-M. Klinkenberg, “Vers une typologie générale des fonctions de l’écriture. De la linéarité à la tabularité, ou l’espace écrit comme intermédialité”, in L. Hébert e L. Guillemette (orgs.), Intertextualité, interdiscursivité et intermédialité, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009. 9 Cf. J. Pondian, Gramática da poesia escrita, op. cit., p. 69. |

|

2. Quatro tipos de usos da escrita nas artes visuais A partir da definição de escrita e do esquema semiótico apresentados acima, enumeramos quatro tipos de usos da escrita nas artes visuais. Essas categorias não representam todas as possibilidades e nuances do fazer artístico, mas apontam para algumas tendências que nos permitem refletir sobre a imbricação das linguagens e as relações estabelecidas pela arte contemporânea entre a escrita e demais modos de representação e construção artística. Começamos pelo uso mais direto e escancarado da escrita nas artes visuais, o que chamamos “escrita sêmica”, isto é, aquela que é e parece escrita, que se fixa no polo da verdade dentro do quadro das modalidades veridictórias. Nesses casos, que podem ser amplamente atestados nas artes visuais contemporâneas, os artistas empregam grafemas, palavras, frases e até mesmo textos que podem, e devem, ser lidos. Isto é, são significativos do ponto de vista linguístico, mas também servem como elemento gráfico de composição das obras, em suas dimensões visual e espacial, seja partilhando o espaço com imagens, desenhos, bordados, colagens etc., seja como elemento único da criação. É deste último uso, radical e emblemático, que tiramos nosso primeiro exemplo a ser discutido : a obra do artista chileno Alfredo Jaar. Com diversos “quadros-cartazes”, cujo único elemento presente é uma frase-slogan às vezes autoral, às vezes tirada de outros artistas ou pensadores, o trabalho multidisciplinar de Jaar, que inclui outdoors, vídeos e fotografia, revela o interesse do artista na disseminação da informação e seu engajamento em questões políticas, eixos centrais de sua prática criativa. Sua produção recebeu, em 2021, uma mostra retrospectiva no SESC Pompeia, vinculada à realização da 34ª Bienal de Arte de São Paulo, de onde destacamos uma obra em particular : o cartaz-instalação Você não tira uma fotografia. Você faz uma fotografia (fig. 1). As duas frases do título aparecem claramente legíveis, compostas na cor preta em uma tipografia sem serifa, pesada, em caixa alta, alinhada à esquerda e disposta sobre um fundo branco homogêneo. Trata-se de uma fala atribuída ao fotógrafo estadunidense Ansel Adams (“You do not take a photograph. You make it.”), mas que na obra de Jaar é grafada sem aspas nem indicação da fonte, de modo que o artista chileno se apropria das palavras do fotógrafo, tomando para si a tarefa de difundir suas ideias. Na obra, a escrita é facilmente identificável, funcionando como o principal elemento compositivo, e serve como disparador de reflexões. Ela vincula-se, assim, à tradição da arte conceitual que, desde os anos 1960, se vale da escrita como instrumento de registro artístico, de reflexão e de provocação.

Fig. 1. Alfredo Jaar, You do not take a photograph. You make it. (Você não tira uma fotografia. Você faz uma fotografia.), 2013 (2021), material impresso. (Foto de Renato Parada). Tematicamente, a obra de Jaar aborda a imagem como centro de reflexão, propondo alguns questionamentos : o que em uma fotografia está dado de antemão, e o que é fruto da intencionalidade do fotógrafo ? Qual o valor documental de uma fotografia, e qual seu valor como criação ? Como posso, sem usar imagens explicitamente visuais, abordar a problemática da onipresença das imagens ? Essas parecem ser algumas das questões aqui propostas por Alfredo Jaar. Visto que os cartazes podem ser levados pelos visitantes da exposição, convida-se o enunciatário a tomar parte nessa discussão e, quem sabe, também produzir as suas próprias imagens. Muitos outros artistas valem-se da escrita sêmica em suas criações. Em solo brasileiro, já desde meados do século XX, a obra de artistas como Leonilson, Hélio Oiticica, Antônio Dias e Arthur Bispo do Rosário, dentre outros, provoca uma série de relações entre os sistemas verbal e visual. Nas suas obras, as linguagens coexistem, jamais como ilustração ou redundância, mas como meios simultâneos do despertar da fruição estética. Recentemente, Fabio Morais realizou um levantamento de dezenas de enunciados verbais escritos em obras de arte de naturezas distintas (pinturas, gravuras, fotografias, esculturas, instalações etc.) ; dentre vários outros nomes, o autor cita Paulo Bruscky, Artur Barrio, Leya Mira Brander, Denilson Baniwa e Rafael RG10. Grande parte das obras analisadas por Morais são realizadas por artistas latino-americanos do século XXI e a maioria das manifestações, se não a totalidade, apresenta a escrita que se assume enquanto escrita, com função linguística, testemunhando, desse modo, o intenso emprego da escrita sêmica nas artes visuais contemporâneas. É a escrita, na arte, dando-se a ver como escrita. |

10 Cf. Escritexpográfica, op. cit. |

|

2.2. Escrita plástica (mentira) Nas posições previstas pelo quadrado das modalidades veridictórias, há uma que se chama dêixis negativa : ela reúne o parecer ao não-ser. Isso implica dizer que, se partimos da escrita “sêmica”, considerada verdade, pois configura-se enquanto “termo complexo” (ela é e parece escrita), nessa posição dêitica negativa estaria o que se pode chamar de escrita “assêmica” ou, como preferimos neste caso, escrita “plástica”, a que parece, mas não é, entendida como mentira. Com isso, identificamos obras em que há presença notória de elementos plásticos do sistema de escrita (grafos, grafemas e grafotaxemas), que são inscritos em suportes variados, porém, estes acabam por ser empregados apenas como matéria gráfica, isto é, enquanto conjuntos de linhas, formas, dimensões, texturas etc. Evidencia-se a dimensão visual da escrita, e por isso ela parece escrita, mas nesse contexto ela não pode ser lida normalmente, portanto, entende-se que não é. As suas propriedades espaciais são neutralizadas : não se observa o uso de marcadores sintáticos (grafotaxemas) para constituição de um texto, como alinhamento, direção de leitura, espaços em branco, entre outros elementos espaciais organizadores do sistema escrito. Assim, como resultado, sua dimensão linguística também é esvaziada quase por completo. Para ilustrar esta categoria, que pode se valer de diversas técnicas manuais e mecânicas do registro escrito, convocamos a obra de Gilberto Tomé. Sua produção transita entre publicações de artista, cartazes, gravuras e arte urbana, sempre apoiado no uso, recriação ou incorporação de elementos escritos alfabéticos, geralmente tipográficos. O projeto “gráficafábrica”, iniciativa que concentra boa parte de sua produção, é apresentado como um “ateliê-editora” cujos interesses são : “pesquisa e experimentações gráficas / edições especiais / gravuras, matrizes, estampas / cartazes, livros, fanzines / memórias, paisagens, processos”11. |

11 G. Tomé, Gráficafábrica, um ateliê-editora, 17 maio 2013. |

|

Recortes diversos de sua produção podem ser vislumbrados nas postagens realizadas em sua conta na rede social Instagram (fig. 2). Em textostexturas (2018), diversas letras são grafadas em verde, laranja e rosa sobre uma página dobrada : elas formam aí uma textura gráfica não só pela própria qualidade tátil das matrizes utilizadas na impressão, mas também pela textura visual que resulta da justaposição de tantos caracteres. Embora, nesse caso, as letras possam ser identificadas individualmente — vê-se “T”, “O”, “U”, “I”, “S”, “Ô etc. —, elas não se ligam formando palavras e frases. Em #tipoassimtiposampa (2019), novamente é o caráter plástico da letra que é explorado, tanto pela consistência visual decorrente da matriz de impressão, quanto pelo desenho de suas formas que podem remeter figurativamente a construções, fábricas e residências, em uma leitura conduzida pelo tema urbano deflagrado na expressão “tipo assim, tipo Sampa”. Nas imagens da série diagramas, teatro gráfico (2020), Gilberto Tomé destaca fragmentos de letras (“A”, “T”) retomados de cartazes distribuídos no espaço urbano. Aqui, pouco importa o conteúdo linguístico original desses cartazes, mas sim a exploração visual e espacial da forma alfabética, o interesse plástico que cada caractere pode despertar.

Fig. 2. Giberto Tomé, textostexturas, 2018 ; id., #tipoassimtiposampa, 2019 ; id., diagramas, teatro gráfico, 2020 (fonte : Instagram de “tome.gilberto”). Podemos considerar a obra de Tomé como representativa de uma escrita plástica tipográfica. Essa categoria pode utilizar ainda meios variados, como a caligrafia, a máquina de escrever, os tipos transferíveis (Letraset), a colagem, dentre outros, gerando até mesmo obras figurativas, isto é, em que os traços da escrita são utilizados na composição de imagens e desenhos icônicos. Um caso exemplar desse procedimento de figurativização é o movimento dos artistas typewriters, que utilizavam os toques das máquinas de escrever para criar formas visuais, como os retratos construídos por Bob Neill em seu famoso Book of Typewriter Art12. No Brasil atual, outro exemplo dessa técnica pode ser encontrado nas obras de Hal Wildson, jovem artista do vale do Araguaia que constrói, a partir de caracteres datilografados e carimbos, imagens e retratos de caráter político alusivos à ditadura. |

12 B. Neill, Bob Neill’s Book of Typewriter Art (with special computer program), Cornwall, Weavers Press, 1982. |

|

Ainda na categoria da escrita plástica, historicamente podemos convocar obras como as colagens de Tide Hellmeister ou os objetos gráficos de Mira Schendel. A obra de Schendel é particularmente significativa na exploração visual dos caracteres alfabéticos, conforme destacado no catálogo de exposição a ela dedicada : “[Os] Objetos gráficos, como sugere o título, exploram a espessura da linguagem, a densidade objetal de sua raiz gráfica, a concretude existencial de palavras, traços, marcas, sejam escritos, sejam delineados com o pincel”13. Na escrita plástica, as letras e caracteres dão-se a ver na concretude da obra, mas não podem ser lidos linguisticamente. |

13 L. Pérez-Oramas, O alfabeto enfurecido : León Ferrari e Mira Schendel, trad. Porto Alegre, Fundação Iberê Camargo, 2010, p. 7. |

|

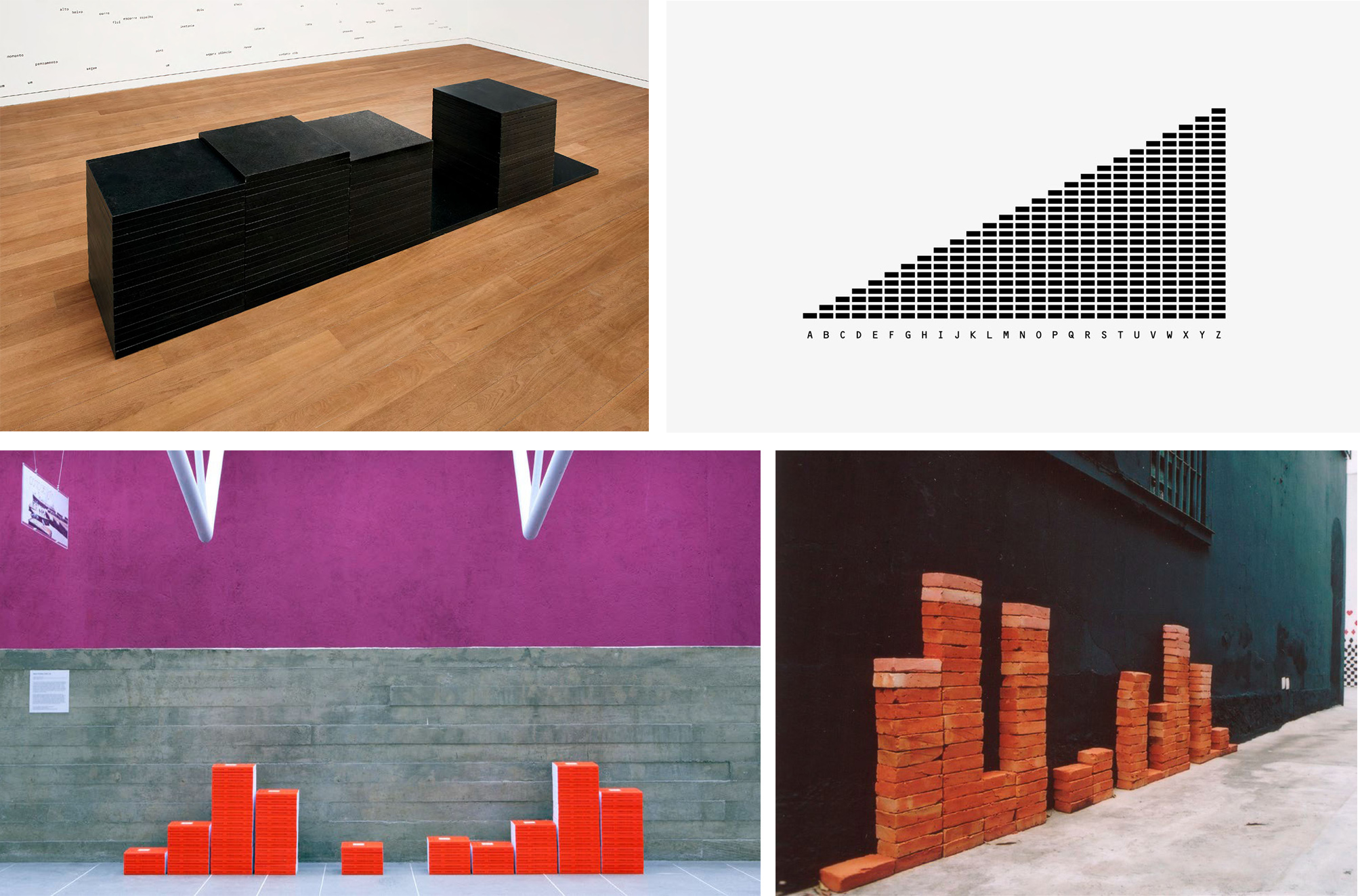

A terceira categoria que propomos é a da escrita oculta, ou, no quadro de referência, o polo que corresponde ao segredo. O que se mostra nessas composições não parece escrita, mas é. Há uma criação plástica pertencente ao campo das artes visuais, que não necessariamente remete a sinais do sistema de escrita convencional, mas que, secretamente, pode ser lida. Essas obras contêm em si uma escrita codificada, ancorada no sistema alfabético (latino ou outro) para o qual, a partir dela, é possível retornar e encontrar grafemas, palavras, frases ou textos reconhecíveis numa dada língua. Em suma, uma escrita codificada, oculta. Um exemplo é a série Pilha, da dupla de artistas Angela Detanico e Rafael Lain (fig. 3), entre outras de suas obras que poderiam ser evocadas. Detanico e Lain têm formação linguística e tipográfica, vivem e trabalham entre São Paulo e Paris, e suas produções já foram apresentadas em diversos países. A dupla é representada, na cidade de São Paulo, pela Galeria Vermelho, reconhecida por agenciar artistas emergentes e consagrados.

Fig. 3. Angela Detanico e Rafael Lain, Strata (Pilha), 2003-2013, granito preto ; id., Dito e feito (da série Pilha), 2010, 108 cópias do livro Sobre as palavras e as coisas de Michel Foucault ; id., Pilha [Antes de mais nada], 2008, tijolos (fonte : Galeria Vemelho). Na série Pilha (2003-2013), os artistas empilham, em pequenos montes sequenciais, objetos diversos do dia a dia : tijolos, livros, borrachas, placas de granito, caixas de madeira e azulejos. Se, a princípio, essas disposições de objetos nos lembram ready-mades, inclusive pela utilização de materiais de uso corrente, dificilmente se vê aí, no primeiro olhar, algum tipo de escrita. Entretanto, há um sistema oculto por trás dessas obras. A curadora Solange Farkas nos explica o seu funcionamento : Detanico e Lain se apropriam da linguagem verbal a partir de proposições visuais (...). [Na exposição] temos obras como Pilha (2012 / 2013), com a qual Detanico e Lain criam um alfabeto a partir do empilhamento de objetos idênticos uns sobre os outros, correspondendo a letras, a depender da quantidade deles, de acordo com a ordem alfabética (A=1 objeto, B=2 objetos, C=3 objetos e assim por diante). Dessa forma, surgem as palavras.14 |

14 S. Farkas, Alfabeto infinito. Angela Detanico e Rafael Lain, Porto Alegre, Fundação Iberê Camargo, 2013, p. 8. |

|

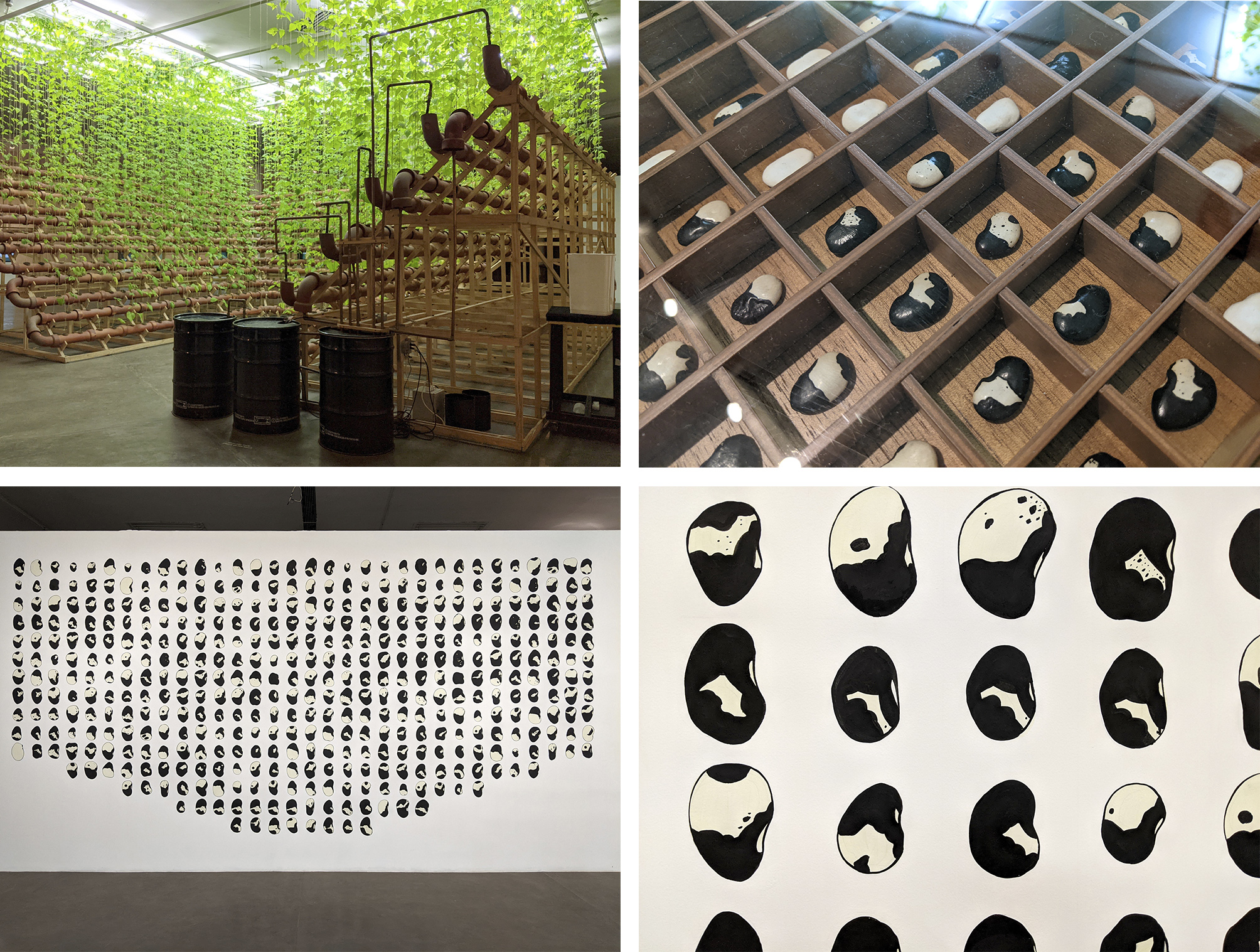

Na série Pilha, portanto, o ponto de partida dos artistas é o sistema de escrita alfabética. Valem-se de grafemas, palavras e até frases, porém, para escrevê-los, criam novos sistemas de representação a partir do empilhamento de objetos diversos. Esse procedimento exige um esforço de decodificação por parte do leitor e, uma vez feito esse processo, as palavras permanecem reconhecíveis enquanto pertencentes a uma dada língua (normalmente, nesses casos, o português). Considerando as três dimensões pertencentes a todo sistema de escrita elencadas anteriormente, pode-se dizer, então, que os artistas neutralizam a dimensão visual da escrita, ou melhor, de seus grafos, e a recriam, propondo novos significantes. Por outro lado, preservam a dimensão espacial da escrita no que diz respeito à ocupação do espaço por meio da disposição dos elementos no suporte (chão) e da manutenção de uma direção de leitura, que segue normalmente um percurso “linear”, convencional. Assim, os montes de livros, placas de granito, pilhas de tijolos, caixas de madeira etc., são dispostos lado a lado, em sequência, e são percorridos e reconhecidos com o auxílio do título da obra e de textos de apoio. Afirma-se, ainda, que eles preservam a dimensão linguística da escrita, ainda que tenham criado para ela um novo sistema de representação (visual), uma vez que esse novo sistema é gerado a partir do sistema alfabético latino, ao qual se pode retornar. Há, portanto, manutenção lexical (sempre empregam palavras inteiras) e semântica. É nesse sentido que identificamos a presença de uma escrita oculta nessas obras : ela está lá, mas há que ser desvendada a partir de pistas deixadas pelos artistas, a saber, a recorrência de formas visuais e sua distribuição regular no espaço. Outros exemplos de obras de arte baseadas na categoria da escrita oculta podem ser encontradas em meio à própria produção de Detanico e Lain : Nomes das estrelas (2007), Onda (2010), Sobre cor (2011) ou Infinito (2013). Tais obras desenvolvem modos próprios de codificação do sistema escrito, a partir de critérios como quantidade de elementos, diâmetro, largura, cores etc., usando formas gráficas e materiais diversos como ondas de sal, luminosos néon, círculos de aço inoxidável, dentre outros. A escrita oculta não se dá a ver imediatamente, mas, uma vez decifrada, pode ser lida “normalmente”. Cabe ainda, aqui, uma distinção entre a escrita oculta e o que podemos considerar uma escrita que foi ocultada, isto é, apagada, como no caso da série Top Secret (2012) de Jenny Holzer, ou A Humument (1970-2016) de Tom Phillips, entre outros diversos artistas. Sabe-se, nesses casos, que houve um texto anterior, que pode ser identificado pelos resquícios de grafemas ou palavras presentes nas telas ou páginas e pela manutenção do espaço textual : blocos delimitados por espaços brancos (topogramas) onde se percebem títulos, parágrafos, frases etc. No entanto, esse espaço aparece, em sua quase totalidade, coberto por manchas de tinta que tornam impossível a volta ao texto e, por consequência, sua decodificação. Seria esta, então, a forma mais radical de uma escrita oculta. 2.4. Escrita simulada (falsidade) A quarta categoria seria o que chamamos de “falsidade”, ou seja, obras que não são nem se parecem com nenhum sistema de escrita reconhecível. Trata-se, neste caso, de sistemas de imagens que apresentam recorrências e hierarquizações que lembram a escrita, ou fazem alusão a ela, mas que não podem ser decodificadas e em que tampouco identificamos caracteres de escritas reconhecidas. Seria algo próximo da poesia letrista dos anos 1940 ou de uma tábua de hieróglifos que não pudessem jamais ser decodificados. Essas imagens se mostram como uma “paródia” da escrita, ou simulação, cujo reconhecimento depende muitas vezes dos textos de apoio que são apresentados junto às obras. Esse é o caso de Insurgencias botánicas : Phaseolus Lunatus, de Ximena Garrido-Lecca, artista peruana presente na 34ª Bienal de São Paulo (2021) (fig. 4). Trata-se de uma instalação composta de três elementos distintos, mas correlacionados : uma estrutura hidropônica com plantas vivas, uma parede branca com pinturas em formato de feijões manchados, e uma mesa expositora com pequenas esculturas em formato de favas, também manchadas. É uma obra que propõe o resgate de uma cultura pré-incaica já extinta, chamada Moche, que desenvolveu complexos sistemas hidráulicos de irrigação, através da reativação de sua flora (Fundação Bienal de São Paulo, 2020). Ao visitar algumas ruínas próximas a Lima, em 2010, a artista soube, conversando com um arqueólogo ali presente, que haviam sido encontradas sementes da espécie Phaseolus Lunatus brancas e pretas. Até então, pensava-se que essa espécie estava extinta. Parte da obra, portanto, constitui-se na reintrodução desse tipo de vegetação, através da estrutura hidropônica mencionada acima. Já os desenhos das favas pintados na parede e suas recriações tridimensionais expostas na mesa remetem à retomada de um possível sistema de escrita do povo Moche. Ao observarmos os desenhos, vemos que há formas orgânicas brancas e pretas sobre cada uma das favas, formando reiterações plásticas que apresentam diferenças sutis entre um e outro. Alguns mais brancos, outros mais preenchidos de preto, todos os feijões apresentam uma sucessão de pequenos pontos e formas ovaladas. Seria possível ler aí mensagens cifradas, mais ou menos como se lê a borra do café ou as estrelas ?

Fig. 4. Ximena Garrido-Lecca, Insurgencias botánicas : Phaseolus Lunatus, 2021, instalação. 34ª Bienal de São Paulo (fotos de Marc Barreto Bogo). Dispostas na mesa expositora, as favas apresentam um caráter de linearidade que poderia remeter a um antigo sistema de escrita, mas quando observamos os feijões individualmente, vemos que não há distintividade suficiente (isto é, formação de “grafos”) entre uns e outros para que se possa considerá-los signos escritos autônomos. A própria artista, em entrevista concedida ao portal Arte! Brasileiros, explica o processo de criação dessa escrita simulada : De fato, essas sementes, espécie de feijões, tinham sido representadas em várias culturas peruanas, pré-hispânicas em cerâmicas e peças têxteis, especialmente na cultura Moche, a cultura Mochica. Outro arqueólogo, Rafael Arcofuego, a princípios do século XX desenvolveu uma teoria onde estas representações seriam um sistema de escritura. Existem outras teorias refutando esta ideia, dizendo que não, que seriam jogos ou parte de um ritual agrário, mas eu decidi me focar na sua teoria. Ele sustenta que cada paillard de sementes representa uma ideia, não seriam ideogramas e sim um sistema de comunicação simbólico. (...) A partir daí, fui montando grupos gráficos com as sementes reproduzidas em cerâmica. Construindo um novo texto gráfico, a partir de conjuntos de morfologia e de cor.15 |

15 P. Rousseaux, Linguagem pré-incaica. Arte! Brasileiros, 2020, https://artebrasileiros.com.br/arte/bienais/ ximena-garrido-leca/. |

|

Como afirma a autora, vemos que a obra evoca um “texto gráfico, a partir de conjuntos de morfologia e de cor”, que não poderiam ser traduzidos num sistema conhecido (como no caso de Detanico-Lain, evocado acima), daí sua identificação ao polo da “falsidade”. Pode-se dizer, portanto, que a artista utiliza as propriedades visuais e espaciais presentes em todo sistema de escrita, simulando um tipo de escritura, porém, descartando sua componente linguística e a remissão a um modo de comunicação ancorado no sistema verbal. O que existe na obra é uma escrita imaginada, ecos de uma escrita já extinta, e não um sistema linguístico completo posto em funcionamento. Vinculada à poética da artista, essa “escrita” concretiza os temas do resgate da memória, da cultura e da identidade de um povo — o que, aliás, liga-se ao temário geral da 34ª Bienal de São Paulo, onde a obra foi exposta, com projeto curatorial marcadamente político16. |

16 O projeto dessa Bienal, sua dimensão política e a experiência sensível de visitação foram analisados por L. Chen, M.B. Bogo, M.C. Vidal e M. Albuquerque em “Faz escuro mas eu canto : o projeto curatorial da 34ª Bienal de São Paulo”, in A.C. de Oliveira (org.), Por uma semiótica engajada, Barueri, Estação das Letras e Cores, 2022. |

|

A obra cumpre, evidentemente, seu papel estético e expressivo de alusão à cultura peruana pré-incaica e coloca em questão um certo tipo hipotético de escrita desse povo, porém, como constatado, em termos de sistematização dos usos da escrita na arte, trata-se de um tipo de representação simulada, cujos elementos dizem respeito apenas à linguagem estritamente visual : formas e cores. É possível considerar que a obra vai ao encontro da proposta estético-ideológica do escritor peruano Juan Ramírez Ruiz em sua terceira e última recolha de poemas, Las armas molidas (1996), que também resgata os feijões, entre diversas outras práticas gráficas, as quais chama andigramas, propondo um tipo de reescrita poética decolonial, em resposta às guerras de dominação que afetaram as culturas e línguas nativas da Colônia à República peruana17. |

17 L.F. Chueca, “Las armas molidas de Juan Ramírez Ruiz : reescritura poética decolonial de la nación peruana en tiempos de guerra”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, XL, 80, 2014. |

|

Há outros artistas que também utilizam em suas obras conjuntos gráficos, formando certas texturas visuais, passíveis de serem entendidos como “escritas”. Não são sistemas completos de escrita e não parecem com nenhum alfabeto conhecido, mas devido à sua distribuição linear e reiteração de formas, lembram-nos sistemas de escrita. Esse é o caso, por exemplo, da maior parte da produção de Pierrette Bloch, de algumas obras de Paul Klee, ou até mesmo algumas pinturas de Joan Miró. Os nomes citados não são de artistas latino-americanos do século XXI e, portanto, não fazem parte do nosso corpus, mas a existência desses criadores emblemáticos mostra como a categoria da escrita “simulada” foi já bastante explorada na história da arte. Se a escrita está, portanto, largamente presente na arte contemporânea, é provavelmente, em parte, em consequência do ideal de fusão das artes proclamado pelas vanguardas do início do século XX. Vimos, entretanto, que essa incorporação pode ocorrer de diferentes maneiras : escrita sêmica, escrita plástica, escrita oculta e escrita simulada :

Essa esquematização implica uma reflexão sobre as noções de transparência e opacidade. O quanto a escrita na arte se deixa ver ou se oculta como sistema de escrita ? Ou seja, o quanto ela se dá a ver de maneira transparente, ou se esconde na opacidade ? Essas são noções importantes para a arte, na medida em que as poéticas de cada artista também se deixam apreender em graus distintos de opacidade e de transparência. A 34ª Bienal de Arte de São Paulo, por exemplo, pregava o “direito à opacidade” para seus artistas e grupos sociais representados. O catálogo da exposição O alfabeto enfurecido, de León Ferrari e Mira Schendel, articula a discussão nos seguintes termos : “Tanto a arte como a linguagem têm potencial para dimensões opostas : a opacidade, ou densidade e espessura, e a transparência, ou imediaticidade e claridade”18. Alguns artistas optam por incorporar a escrita na arte explicitamente, exibindo-a transparentemente e convidando à leitura dentro do sistema verbal. Outros, no entanto, escolhem estratégias distintas de incorporação, seja aproveitando dos caracteres apenas a sua plasticidade, seja ocultando a escrita sob um código, seja ainda simulando um falso sistema de escrita — mas, em todos esses casos, implicando diferentes graus de opacidade. |

18 No Instagram, uma postagem “patrocinada” refere-se a um conteúdo pago pela empresa anunciante para alcançar um público mais amplo além de seus seguidores. Essas postagens aparecem no feed dos usuários com a inscrição “Patrocinado” e fazem parte das estratégias de marketing digital, visando aumentar a visibilidade e engajamento do post ou a taxa de conversão em vendas do produto, serviço ou marca anunciado. |

|

Para além dessa constatação e do estudo sistemático que foi apresentado, por fim, vale lembrar que o uso da escrita na arte remete ainda à problemática estética recorrente da verossimilhança e do questionamento dos sistemas de representação. Uma síntese dessa questão, que permanece sempre em aberto, encontra-se, por exemplo, na obra de Timm Ulrichs — não por acaso, artista emblemático da TotalKunst (arte total) — feita em homenagem a Gertrude Stein. Em Homage to Gertrude Stein (1972/1977), Ulrichs recria o famoso verso da escritora, “A rose is a rose is a rose is a rose”, estampando essas palavras no interior de uma caixa de madeira branca, mas substituindo a primeira ocorrência do vocábulo “rose” por uma rosa natural (apoiada em um tubo de ensaio), a segunda “rose” por uma rosa plástica e a terceira “rose” pela fotografia em preto e branco de uma rosa. Rosa é a flor rosa, a cor rosa, o desenho da rosa, a palavra rosa, e também aquela outra rosa, a ausente de todos os buquês. O vai e vem entre perdê-las e encontrá-las, entre imagens e traços e textos, é, em última instância, um dos propósitos estéticos dos usos da escrita nas artes, seja ela sêmica, plástica, oculta, simulada. É da tensão entre dizer e mostrar e da fusão, e, consequentemente, dissolução dos sistemas de representação uns nos outros, que surgem essas obras híbridas que fazem das línguas, linguagens e vice-versa. |

|

Referências Anis, Jacques, “Pour une graphématique autonome”, Langue française, 59, 1, 1983. Beyaert-Geslin, Anne, “La typographie dans le collage cubiste”, in M. Arabyan e I. Klock-Fontanille (orgs.), L’écriture entre support et surface, Paris, L’Harmattan, 2005. Catach, Nina (org.), La ponctuation, Langue française, 45, 1980. Chen, Luciana, Marc B. Bogo, Maria Claudia Vidal e Mariana Albuquerque, “Faz escuro mas eu canto : o projeto curatorial da 34ª Bienal de São Paulo”, in A.C. de Oliveira (org.), Por uma semiótica engajada, Barueri, Estação das Letras e Cores, 2022. Chueca, Luis Fernando, “Las armas molidas de Juan Ramírez Ruiz : reescritura poética decolonial de la nación peruana en tiempos de guerra”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, XL, 80, 2014. Farkas, Solange (Curad.), Alfabeto infinito. Angela Detanico e Rafael Lain, Porto Alegre, Fundação Iberê Camargo, 2013. Fundação bienal de São Paulo, Ximena Garrido-Lecca, 2020, http://34.bienal.org.br/artistas/7300. Gerheim, Fernando, “Cruzamentos entre palavra e imagem em três momentos da arte brasileira”, ARS, v. 18, 39, 2020. Greimas, Algirdas J., e Joseph Courtés, Dicionário de semiótica, São Paulo, Cultrix, 1983. Klinkenberg, Jean-Marie, “Vers une typologie générale des fonctions de l’écriture. De la linéarité à la tabularité, ou l’espace écrit comme intermédialité”, in L. Hébert, L. Guillemette (orgs.), Intertextualité, interdiscursivité et intermédialité, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009. Morais, Fabio, Escritexpográfica, Tese (Doutorado em Artes Visuais), Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2020. Neill, Bob, Bob Neill’s Book of Typewriter Art (with special computer program), Cornwall, Weavers Press, 1982. Disponível em: https://monoskop.org/log/?p=10535. Oliveira, Ana Claudia de (org.), Semiótica plástica, São Paulo, Hacker, 2004. Pérez-Oramas, Luiz, O alfabeto enfurecido : León Ferrari e Mira Schendel, Porto Alegre, Fundação Iberê Camargo, 2010. Pondian, Juliana F., Gramática da poesia escrita : figuras retóricas, Tese (Doutorado em Semiótica e Linguística Geral), FFLCH, Universidade de São Paulo, 2016. Ramalho, Sandra, Imagem também se lê, São Paulo, Rosari, 2005. Rebouças, Moema Martins, O discurso modernista da pintura, Lorena (SP), Centro Cultural Teresa D’Ávila, 2003. Rousseaux, Patricia, Linguagem pré-incaica. Arte! Brasileiros, 1 abr. 2020. https://artebrasileiros.com.br/arte /bienais/ximena-garrido-leca/. Teixeira, Lucia, As cores do discurso : análise do discurso da crítica de arte, Niterói, EDUFF, 1996. Tomé, Gilberto, Gráficafábrica, um ateliê-editora, 17 maio 2013. Vermelho, Detanico Lain – Portfolio, 2015, https://www.galeriavermelho.com.br/en/artista/72/detanico-lain. |

|

______________ 1 “La typographie dans le collage cubiste”, in M. Arabyan e I. Klock-Fontanille (orgs.), L’écriture entre support et surface, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 144 (trad. nossa). 2 F. Morais, Escritexpográfica, Tese (Doutorado em Artes Visuais), Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2020. 3 F. Gerheim, “Cruzamentos entre palavra e imagem em três momentos da arte brasileira”, ARS, v. 18, 39, 2020, p. 115. 4 Cf. A.J. Greimas e J. Courtés, Dicionário de semiótica, São Paulo, Cultrix, 1983, pp. 487-488. 5 Dicionário, op. cit., p. 486. 6 J. Pondian, Gramática da poesia escrita : figuras retóricas, Tese (Doutorado em Semiótica e Linguística Geral), FFLCH, Universidade de São Paulo, 2016, pp. 66-83. 7 J. Anis, “Pour une graphématique autonome”, Langue française, 59, 1, 1983. 8 N. Catach (org.), La ponctuation, Langue française, 45, 1980. J.-M. Klinkenberg, “Vers une typologie générale des fonctions de l’écriture. De la linéarité à la tabularité, ou l’espace écrit comme intermédialité”, in L. Hébert e L. Guillemette (orgs.), Intertextualité, interdiscursivité et intermédialité, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009. 9 Cf. J. Pondian, Gramática da poesia escrita, op. cit., p. 69. 10 Cf. Escritexpográfica, op. cit. 11 G. Tomé, Gráficafábrica, um ateliê-editora, 17 maio 2013. 12 B. Neill, Bob Neill’s Book of Typewriter Art (with special computer program), Cornwall, Weavers Press, 1982. 13 L. Pérez-Oramas, O alfabeto enfurecido : León Ferrari e Mira Schendel, trad. Porto Alegre, Fundação Iberê Camargo, 2010, p. 7. 14 S. Farkas, Alfabeto infinito. Angela Detanico e Rafael Lain, Porto Alegre, Fundação Iberê Camargo, 2013, p. 8. 15 P. Rousseaux, Linguagem pré-incaica. Arte! Brasileiros, 2020, https://artebrasileiros.com.br/arte/bienais/ ximena-garrido-leca/. 16 O projeto dessa Bienal, sua dimensão política e a experiência sensível de visitação foram analisados por L. Chen, M.B. Bogo, M.C. Vidal e M. Albuquerque em “Faz escuro mas eu canto : o projeto curatorial da 34ª Bienal de São Paulo”, in A.C. de Oliveira (org.), Por uma semiótica engajada, Barueri, Estação das Letras e Cores, 2022. 17 L.F. Chueca, “Las armas molidas de Juan Ramírez Ruiz : reescritura poética decolonial de la nación peruana en tiempos de guerra”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, XL, 80, 2014. 18 O alfabeto enfurecido, op. cit., p. 8. Résumé : Pleinement incorporée à la création visuelle, l’écriture constitue aujourd’hui une des composantes à la disposition des artistes. Le présent article propose une typologie de ses divers usages dans un ensemble d’œuvres latino-américaines du XXIe siècle en recourant à une approche sémiotique structurale. La catégorie « être vs paraître », principal instrument d’analyse et critére de distinction permet d’identifier quatre modes de présence de l’écriture dans les œuvres analysées : une écriture « sémique », une écriture « plastique », une écriture « oculte » et une écriture « simulée ». Resumo : Na arte contemporânea, a escrita aparece plenamente incorporada à criação visual, constituindo-se como mais um elemento compositivo à disposição dos artistas. Este artigo objetiva identificar e sistematizar diferentes tipos de usos da escrita nas artes visuais contemporâneas. Para isso, um conjunto de obras do século XXI produzidas por artistas latino-americanos é analisado. A abordagem teórico-metodológica adotada é a da semiótica de linha discursiva ou francesa, especialmente em suas considerações sobre a oposição entre o “ser” e o “parecer”, organizadas em um quadro de articulações lógicas. Conclui-se que a incorporação da escrita no fazer artístico pode ocorrer, segundo cada caso, na forma de uma escrita sêmica, plástica, oculta ou simulada. Abstract : In contemporary art, writing appears fully integrated into visual creation, constituting one of the many compositional elements available to artists. This article aims to identify and systematize different types of writing usages in contemporary visual arts. To do so, a set of works from the 21st century produced by Latin American artists is analysed. The adopted theoretical-methodological framework is that of discursive semiotics, especially in its considerations on the opposition between “being” and “appearing”, organized in a model of logical articulations. The conclusion is that the incorporation of writing in the artistic work can occur in different ways, which are proposed to be designated as semic, plastic, concealed or simulated writing. Mots clefs : art contemporain, art latino-américain, écriture, modalités véridictoires, systèmes d’écriture. Auteurs cités : Jacques Anis, Anne Beyaert-Geslin, Nina Catach, Joseph Courtés, Fernando Gerheim, Algirdas J. Greimas, Jean-Marie Klinkenberg, Fabio Morais, Ana Claudia de Oliveira, Sandra Ramalho, Moema Rebouças, Lucia Teixeira. Plan : 1. A semiótica e o estudo da escrita 2. Quatro tipos de usos da escrita nas artes visuais |

|

Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |

|

Recebido em 12/04/2025. / Aceito em 12/05/2025. |