Derniers numéros

I | N° 1 | 2021

I | N° 2 | 2021

II | N° 3 | 2022

II | Nº 4 | 2022

III | Nº 5 | 2023

III | Nº 6 | 2023

IV | Nº 7 | 2024

IV | Nº 8 | 2024

V | Nº 9 | 2025

> Tous les numéros

Supplément au dossier « Aspects sémiotiques du changement »

|

Changements à grande échelle : Jacques Fontanille

Publié en ligne le 31 août 2025

|

|

|

Si je me suis pris au jeu de cette réflexion sur le changement, c’est parce que je suis convaincu qu’elle mérite plus qu’une collection d’illustrations. Car l’enjeu n’est pas seulement d’illustrer le changement même considéré comme un thème d’une prégnante actualité, mais d’aller aussi loin que possible dans l’identification et la discussion critique de toutes les différences, nuances, voire évolutions et révolutions que ce thème, une fois devenu « matrice conceptuelle », apporte à la perspective d’une sémiotique narrative contemporaine. Greimas avait travaillé par réduction et abstraction formelle à partir de la folkloristique, et le résultat était un gain d’intelligibilité d’abord pour tout ce qui relève de la folkloristique, ensuite, des genres qui lui sont apparentés, et de toutes les configurations sémiotiques qui étaient susceptibles d’en bénéficier et de généraliser le modèle initial. Mais l’époque contemporaine nous impose d’autres exigences d’intelligibilité, qui résultent aussi bien du chemin accompli par les autres sciences humaines et sociales qui s’occupent du changement (sociologie, psychologie cognitive, anthropologie, politologie, etc.) que de la globalisation et de la mondialisation des problématiques du changement: le saut est considérable entre l’intelligibilité narrative des récits propres à chaque micro-culture, et celle qui implique l’humanité, la planète, et en général de vastes ensembles composites et hétérogènes. En outre, du côté des sciences de la nature et de la vie, ce qui pouvait naguère se concevoir comme entièrement programmable, comme des transformations élémentaires dans un champ de référence homogène, semble aujourd’hui déstabilisé et reconfiguré en raison de la découverte progressive de nombreuses déterminations apparemment extérieures au champ de référence. C’est bien sûr d’abord la multiplication des données concernant l’influence des facteurs environnementaux, sur des phénomènes dont l’étude doit s’ouvrir maintenant au-delà du champ de référence thématique d’origine. Les équipes qui étudient par exemple des formes très complexes de changements biologiques, sur un fond darwinien reconfiguré, sont conduites à dépasser la seule programmation des entités biologiques par leur ADN, et à l’associer par ajustements à d’autres déterminations, notamment de type épigénétique, ce qui aboutit à considérer le changement biologique comme un changement global de situation, et à adopter une autre conception de la détermination du changement que la conception causale et unilatérale. Pour poser plus précisément les nouveaux problèmes que l’approche sémiotique du changement doit affronter aujourd’hui, nous partirons de la présentation et de nos commentaires d’une « théorie » (et d’une pratique) du changement dans les projets de développement des organisations affiliées aux Nations Unies, notamment celle intitulée Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement1. Dans une autre étude consacrée aux grands textes internationaux consacrés aux politiques de développement durable / soutenable, nous avons montré que l’enjeu principal était situé dans la manière dont l’actant collectif était constitué, quels existants vivants ou non-vivants il rassemblait, quelles orientations, iréniques ou conflictuelles, il suscitait2. Dès qu’on aborde des configurations de grande ampleur (pas nécessairement mondiales, mais la plupart le deviennent, pour peu qu’on pousse l’analyse), la question du changement se pose autrement que pour des configurations de moindre portée, notamment textuelles ou visuelles. On pourrait considérer que cette différence de problématique est une question d’échelle. C’est probablement le cas, mais si l’explication s’arrête à ce constat, elle est un peu courte. Retenons-en au moins l’hypothèse. |

1 Groupe des Nations Unies pour le Développement, Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement, chapitre « Note d’orientation complémentaire relative aux PNUAD », https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-7-Theorie_du_Changement.pdf. 2 J. Fontanille et J. Lairesse, « L’actant hybride de l’écologie intégrale et du développement soutenable », in P. Peverini et I. Pezzini (éds.), La società dei nuovi ibridi, Rome, Mimesis, à par. |

|

Le document intitulé Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) n’est ni un corpus, ni un exemple, ni une illustration. Si on peut s’autoriser à emprunter une voie personnelle en matière de méthode, on dirait ici que le document en question est d’abord un exemplaire représentatif du type de changement, par son ampleur et sa complexité, qui nous oblige à explorer d’autres voies que celles de la sémiotique narrative élaborée par Greimas et ses collaborateurs dans les années soixante et soixante-dix. Mais cet exemplaire représentatif est aussi une garantie : en l’explorant par induction, nous pouvons résister à la tentation de généraliser hâtivement nos propres intuitions ; c’est le souci des particularités de ce texte et de l’ensemble des situations qu’il évoque, qui conduira à résister à de telles généralisations ! Parallèlement, en raison des résistances qu’il oppose, il nous préserve aussi de la projection de modèles et typologies élaborés dans d’autres conditions, et souvent par la voie déductive. On verra que les positions distinctives élaborées dans ces typologies générales sont rarement aussi bien distinguées par les énonciations particulières, qui s’adonnent à de fréquentes hybridations entre « régimes de changement ». Indiquons d’emblée que ce parcours aboutira à l’établissement d’une typologie des régimes du changement — le faisceau et la fusion d’une part, la topologie centrée et le réseau ouvert d’autre part (§2) — avec les expressions corporelles qui y sont associées, à savoir, respectivement, la malléabilité, la viscosité, la positionnalité et la plasticité (§3), autant de configurations à notre sens transférables dans bien d’autres domaines que celui, économico-politique, qui va nous servir ici de point de départ. 1. La théorie du changement pour une politique de développement Commençons donc par examiner ces « plans-cadres » échafaudés par les Nations Unies. |

|

|

Une théorie du changement est une méthode qui explique comment une intervention donnée ou un ensemble d’interventions sont censés conduire à un changement précis sur le plan du développement, grâce à une analyse des liens de cause à effet fondée sur les éléments de preuve existants. Dans le contexte du PNUAD, une théorie du changement approfondie aide à guider l’élaboration de stratégies de programme rationnelles et fondées sur des éléments de preuve, des hypothèses et des risques clairement énoncés et analysés. (p. 3, souligné par nous). Cette déclaration liminaire est caractéristique d’un mode de changement qui est caractérisé tout au long du document comme « rationnel », et surtout qui voudrait ne rien laisser au hasard. D’un côté, celui de l’initiative du changement, nous avons affaire à une programmation, fondée sur des chaînes causales dont le résultat final espéré est identifié avec « précision ». De l’autre côté, celui des aléas induits principalement par le contexte de l’action collective et institutionnelle, on vise à leur réduction si ce n’est leur élimination : en effet, convertis en « risques », les aléas deviennent prévisibles, voire calculables et évitables, comme l’énonce la suite de l’argumentaire : Une théorie du changement aide aussi à déterminer les hypothèses et risques sous-jacents qui seront essentiels pour cerner et revoir l’ensemble du processus afin de s’assurer que l’approche retenue contribuera au changement souhaité. (p. 4, souligné par nous). Toutefois, un détail attire ici l’attention : les risques peuvent faire l’objet d’une prévision sous forme d’hypothèses, ces hypothèses peuvent conduire à consolider le programme, mais quand il est question de « revoir l’ensemble du processus », on comprend alors que la gestion des risques, et les anticipations par hypothèses qu’elle demande, peuvent intervenir à tout moment dans le processus du changement, et induire des reconfigurations. Autrement dit, même un changement rationnellement piloté doit comporter des phases d’ajustement plus ou moins prévisibles, pour faire face à des risques qui n’apparaissent qu’au cours du processus. La programmation aurait donc besoin de l’ajustement (et de l’assentiment) pour être efficiente, c’est-à-dire atteindre le résultat qu’on en attend. Pourquoi recourir à une théorie du changement ? Premièrement, les défis liés au développement sont complexes et résultent généralement de nombreux facteurs et éléments profondément enracinés dans le mode de fonctionnement de la société. (…) Une théorie du changement peut aider une équipe de pays des Nations Unies (UNCT) à mener une réflexion systématique sur les nombreuses causes sous-jacentes et profondes des problèmes de développement, et sur leur influence les unes par rapport aux autres, au moment où elle détermine les questions prioritaires auxquelles le PNUAD devrait s’attaquer en priorité afin de maximiser la contribution de l’ONU au changement réalisé sur le plan du développement. (p 4, souligné par nous). On voit alors apparaître une explication de la difficulté à maîtriser la programmation : la complexité, c’est-à-dire le « nombre de facteurs » interconnectés, la causalité multiple, et même plus précisément le réseau de toutes les déterminations et des « facteurs », c’est-à-dire des opérateurs d’aléas. Cette explication n’est pas inspirée par une conflictualité entre les causes, ou une structure polémico-contractuelle qui distribuerait, dans la situation en changement, les rôles entre les actants et les antactants. Elle fait appel à une entité collective, la « société », dont la composition et le mode de fonctionnement restent globalement insaisissables en l’absence d’une réduction drastique qui en compromettrait la signification. Mais cette réduction est justement interdite si on veut identifier les risques, et anticiper les solutions, car à un haut degré d’interconnexion entre les causes, s’ajoute l’« influence » qu’elles exercent les unes sur les autres ; il en résulte que si on identifie une « cause », c’est-à-dire un opérateur, il faudrait aussi identifier toutes celles qui lui sont connectées et apprécier leurs puissances d’influence. La structure conflictuelle est alors déplacée : c’est le mode de composition de la situation (le nombre d’opérateurs, leur interconnexion et leurs puissances d’influence), qui résiste à la volonté et à la capacité de programmation de l’opérateur institutionnel du changement. Si on traite les causes adjacentes comme des aléas, alors on peut considérer que la prise en considération, par l’opérateur du changement, de ces interconnexions et de ces influences, relève de l’assentiment. Mais ce faisant, on admet que l’aléa a lui aussi une cause, et que la distinction entre l’objectif et l’aléa n’est qu’une hiérarchisation entre différentes causes. Dans le document considéré, on peut douter que les différentes causes soient hiérarchisées, car elles sont toutes considérées comme également efficientes et légitimes. L’assentiment est également sollicité dans les phases d’évaluation. Pour toutes les parties prenantes, en effet, le lien entre les changements constatables et les actions de l’opérateur collectif pour y parvenir reste fragile et incertain. Contrairement à ce qu’on attend en général d’une évaluation, c’est-à-dire un guide pour le pilotage ou un critère pour la poursuite d’un programme et de ses financements, elle est ici principalement vouée à la participation de la plus grande diversité d’acteurs et de représentants des acteurs : La validation du ciblage de la théorie du changement exige de tenir dûment compte des éléments de preuve disponibles concernant les priorités nationales de développement, l’identification des besoins des plus démunis et des plus marginalisés, et l’avantage comparatif de l’UNCT. Elle exige également des consultations avec les principales parties prenantes, notamment le gouvernement, la société civile, les bénéficiaires directs, les milieux universitaires et les acteurs du développement international, pour s’assurer que tous les points de vue sont pris en considération. (p. 11, souligné par nous). En quelque sorte, l’évaluation est l’occasion de montrer et de faire partager le fait que l’opérateur du changement a choisi le périmètre optimal, et le plus large possible, pour le collectif engagé dans le changement. Ce n’est plus seulement une question de composition du collectif, mais bien d’assentiment général à l’égard d’une composition et de situations qui pourraient sembler livrées au hasard. Nous verrons plus loin cet « assentiment » peut déboucher sur un horizon de consensus. Si l’opérateur global du changement programmé parvenait à saisir toute la complexité de cette composition, il aurait encore à affronter un autre obstacle au contrôle qu’il tente d’exercer, l’« évolution des circonstances » : Les nouveaux acquis et enseignements émanant du suivi et de l’évaluation aident à affiner les hypothèses et à éclairer les décisions sur la façon dont une approche devrait être adaptée afin de produire les résultats escomptés. Les ajustements apportés à la théorie du changement devraient, eux aussi, être effectués à la lumière de l’évolution des circonstances, en particulier lorsqu’ils visent à répondre à une crise et à des chocs, ainsi que dans le cadre du suivi régulier. (p. 4, souligné par nous) Le jeu lexical entre les parasynonymes, « changement » et « évolutions », ne procède ici probablement pas seulement d’un souci stylistique, le souci d’éviter les répétitions. Il permet de distinguer deux types de changements : celui qui est piloté pour parvenir à un résultat, et celui qui anime les choses mêmes, les « circonstances ». De fait, mais ce n’est pas explicité dans le document étudié, les « circonstances » sont elles aussi des causes interconnectées, et il faudrait tout de suite se demander « des circonstances de quoi ? ». Réponse : des circonstances des causes sur lesquelles le pilotage du changement a choisi de s’appuyer. Le centre et la périphérie tendent donc à diverger, et leur dissymétrie, à s’accentuer, dès qu’on prend en compte la différence entre les « manières de fluer » : changement au centre, évolutions en périphérie. Autrement dit, il y a, non pas une hiérarchie, mais une topologie de la dissymétrie, avec un centre – les causes prises en charge par l’opérateur du changement – et une périphérie – les causes circonstancielles, c’est-à-dire non prises en charge par l’opérateur. |

3 Les trois titres ici proposés, 1.1. Programmation, 1.2. Ajustement, 1.3. Assentiment, sont empruntés au modèle bien connu d’Eric Landowski, notamment présenté dans Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005 (rééd. en ligne, Actes Sémiotiques, 2023). L’assentiment est l’une des versions du régime de l’accident. Voir notamment le schéma récapitulatif p. 72. Cf. aussi « Le modèle in- |

|

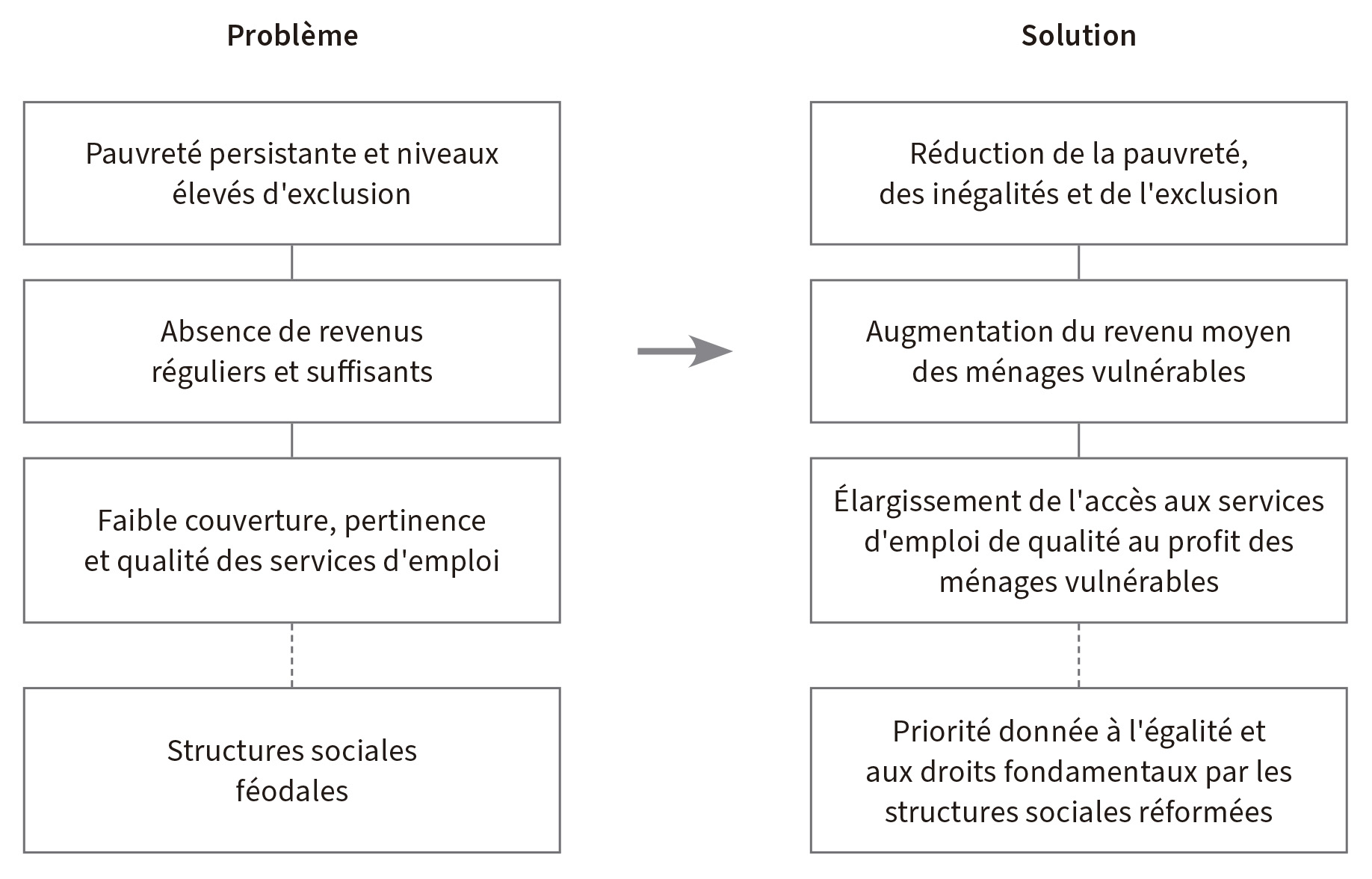

L’apport majeur de ce document tient à la forme globale des interconnexions qu’il suggère : faisons ici l’hypothèse que la forme dite « topologie centrée »4, constituée par un centre de pilotage et ses circonstances périphériques est l’une des formes possibles, qui guide les ajustements du changement piloté, et qui inspire un type d’ajustement parmi d’autres. Le premier objectif de cette étude peut donc être la construction d’un modèle de la diversité des modes d’interconnexion et d’ajustements. 2. Typologie des modes d’interconnexion et d’ajustement 2.1. Un faisceau de causes, de preuves, d’acteurs, de partenaires et de points de vue Nous trouvons dans la suite du document une première validation de l’hypothèse précédente, qui met en évidence une autre forme d’ajustement du changement : (…) la théorie du changement est de plus en plus utilisée comme un moyen de forger et de gérer des partenariats et des stratégies de partenariat. Le processus consistant à convenir d’une théorie du changement donne lieu à l’expression d’hypothèses et de points de vue différents entre les planificateurs de programmes, les bénéficiaires, les donateurs, le personnel chargé des programmes, etc. Il peut favoriser le consensus et motiver les parties prenantes en les associant au début du processus de planification et en leur montrant la contribution de leur travail à l’impact à long terme. (p. 4) Les interconnections et les influences ne sont ici ni des phénomènes seulement contextuels et périphériques, ni des actions sans agent identifiable. Dans le pilotage du changement, dès sa programmation ou en cours de réalisation, il est ici explicitement proposé d’identifier des agents qui jouent des rôles spécifiques dans le schéma narratif sous-jacent (bénéficiaires, donateurs, décideurs, etc.), de les convertir en « partenaires » et « parties prenantes », représentatifs des connexions et des influences, avec lesquels il est possible de tester et valider les « hypothèses » sur les risques (cf. supra). Une fois intégrés au collectif qui conduit le changement, ces partenaires et parties prenantes y figureront comme des énonciateurs délégués, des « points de vue ». L’opération est sémiotiquement complexe, et même hétérodoxe. La sémiotique narrative standard, sous la plume de Greimas (Du Sens) nous apprend en effet qu’un programme narratif, une fois établi, peut générer un certain nombre de rôles types, comme le donateur et le bénéficiaire, le prédateur et la victime, qui, sur le fond de leur propre rôle, sont susceptibles d’adopter, lors de la mise en discours du programme, différents points de vue sur le procès. Jusque-là, le constat précédent reste sémiotiquement conforme. Mais Greimas apporte une précision qui va être remise en cause : dans le discours, on ne peut pas raconter ensemble, dans le même fil narratif, les différentes versions du programme narratif, sous les différents points de vue. Ils ne peuvent être racontés, à la rigueur, que successivement. Or, dans le document (cf. citation précédente), les acteurs dotés d’un rôle sont « parties prenantes » d’une même situation, d’un même processus de changement, d’un même collectif. En d’autres termes, le « partenariat » doit aboutir à une interconnexion de tous les points de vue, en un même moment, grâce aux mêmes liens, sous la forme d’une composition, et pas d’une succession de points de vue. La convergence en coprésence des acteurs et des points de vue nous apparaît alors comme une autre forme topologique des interconnexions et des influences. Appelons cette forme un « faisceau » : chaque branche du faisceau est autonome et identifiable, mais toutes les branches sont maintenues ensemble et en contact par un seul lien (ici : le partenariat, les rôles des parties prenantes, les conventions, etc.). 2.2. Le consensus et la fusion Mais l’horizon qui est aussi envisagé, le consensus (citation supra), est encore d’un autre type, que nous proposons d’appeler la « fusion ». Non seulement toutes les parties prenantes sont agrégées dans le même collectif partenarial, non seulement elles sont liées par leur participation commune au même programme d’ensemble, mais en outre elles assument tout en commun : les interconnexions, les puissances d’influence en toutes directions, les objectifs intermédiaires et l’objectif final. Dans la perspective de ce collectif pluriel et hétérogène qui fonctionne alors comme un seul actant fusionnel, le processus du changement peut alors être « orchestré » de manière harmonique. Il faut noter ici que le « consensus » n’est pas l’« unanimité » : dans l’unanimité, tous les acteurs composant l’actant collectif sont identiques, et leur opinion commune est déjà acquise en raison de leur similitude ; dans le « consensus », la convergence est obtenue par la complémentarité des actions et des points de vue, qui doivent rester divers et contrastés pour qu’on puisse évoquer une convergence par « consensus », et même, par métaphore, une « harmonie » (supra). La « fusion » n’est donc ni la confusion ni la mêmeté généralisée ; pour être harmonique, elle implique l’altérité. Nous aurions ainsi deux formes de « convergence » : l’une, le faisceau, où tous les acteurs et points de vue conserveraient leur autonomie, resteraient identifiables malgré le lien qui les rassemble ; l’autre, la fusion, consacrerait leur perte d’autonomie, au bénéfice d’une sorte d’assentiment modal et passionnel à un accord tissé par la multitude des influences croisées. 2.3. La régulation des divergences A la convergence, s’oppose la divergence, c’est-à-dire des formes d’associations qui comportent des forces dissociatives, et ces dissociations impliqueraient des négociations, des solutions conjoncturelles, en somme une régulation de second ordre. Nous avons déjà identifié l’un des formes de la divergence, quand le changement piloté doit composer avec des circonstances et leurs propres évolutions. En l’occurrence, la régulation de second ordre prend acte de l’indépendance (et pas de l’autonomie) entre les deux manières de fluer (au centre et à la périphérie), et elle tente de coordonner cette indépendance. Les deux chaînes causales restent donc indépendantes, comme participant de deux régimes de changement différents, mais elles se font écho lors de phases critiques, ce qui ébauche une synchronisation des deux changements. Le document sur lequel nous nous appuyons ici propose, pour cette configuration divergente, une identification explicite et préalable des phases qu’il faut prévoir de synchroniser. On comprend mieux ici ce que nous avons appelé la « régulation de second ordre » : en effet, il ne s’agit plus d’interconnexions généralisées, ni de risques convertis en hypothèses et prévisions, mais de la projection d’une matrice contraignante sur les deux flux de changement. La schématisation est contraignante d’abord parce qu’elle dialogise la relation entre la périphérie et le centre, et ensuite parce qu’elle rethématise la dissymétrie en « problème vs solution » ; en outre, nous n’avons plus affaire à la dimension temporelle du changement, mais à sa présentation spatiale, une topologie particulière dénommée « arbre » Comment convertir un arbre à problème en arbre à solutions ? (p. 7) Voici :

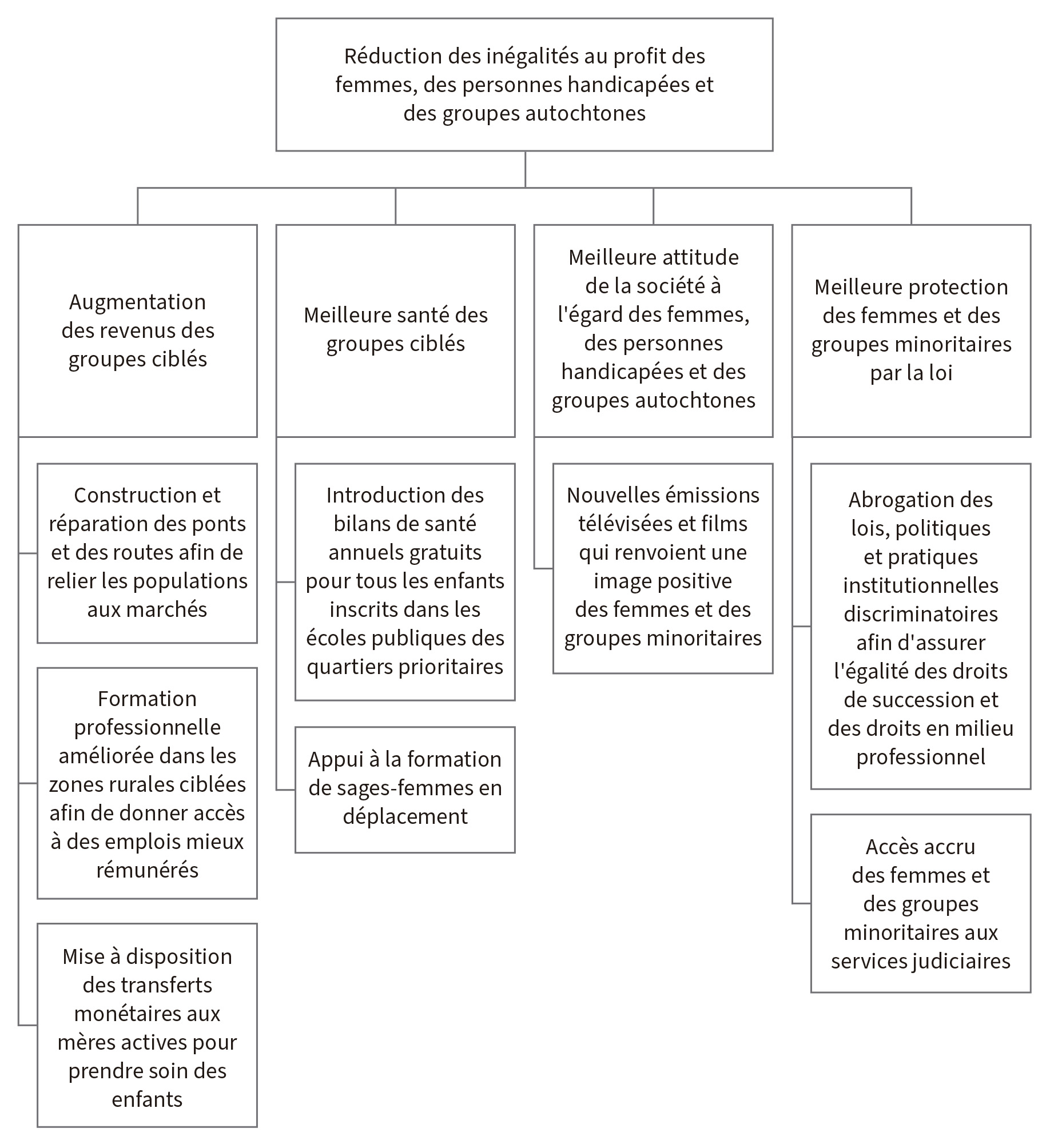

Fig. 1 (p. 7). On remarque tout de suite que cette nouvelle schématisation, permettant de mettre en vis-à-vis d’un côté les manques, les obstacles, en somme les risques qui font problème, et de l’autre côté les actes réparateurs ou atténuateurs des opérateurs du changement, c’est-à-dire la série des solutions, revient à construire la synchronisation entre les deux formes de changements comme une suite à peine ordonnée de programmes d’usage, au sens narratif classique. Au manque correspond la résolution du manque et réciproquement, et c’est ainsi que se met en place la synchronisation. La divergence par « topologie centrée » aboutirait ainsi, après une apparente simplification didactique et une conversion en « arbre » de choix, à une forme narrative au moins compatible avec la conception standard de la narrativité. On trouve même aussi dans le document un « arbre à solutions simplifié » (p.8), qui n’est de fait simplifié que parce qu’on a éliminé l’arbre à problèmes par commodité et pour pouvoir seulement détailler les sous-programmes d’usage correspondant à un seul des programmes d’usage, une seule des solutions évoquées dans le schéma précédent (« Réduction des inégalités... »). Deux propriétés importantes se trouvent ici mises en évidence : (1) Les deux chaînes causales sont indépendantes, même si elles peuvent être synchronisées, et chacune reste intelligible si on l’examine séparément de l’autre ; et (2) la structure en arbre se substitue entièrement à la topologie centrée, et une éventuelle synchronisation entre les changements pilotés au centre (ci-dessous, dans le second schéma) et les évolutions des causes contextuelles et périphériques devient très difficile, voire impossible.

Fig. 2 (p. 8). Nous faisons ici l’hypothèse qu’un autre modèle est en train d’émerger, une autre manière de diverger qui ne s’appuie plus sur une simple dissymétrie entre centre et périphérie. Si nous observons attentivement les quatre branches de l’arbre à solutions, nous constatons qu’elles sont construites à deux niveaux : en tête, un objectif à atteindre, formulé par un thème pratique (rémunération, intégrité, inclusivité, protection), et en dessous, une liste de réparations ou atténuations portant sur des risques, des défauts ou des obstacles. En d’autres termes, dans cette nouvelle topologie, nous assistons à l’intégration des causes contextuelles et périphériques dans les branches de l’arbre. On ne peut pas même évoquer une relation entre des actions génériques (en tête de colonne) et des actions spécifiques (en-dessous), puisque ces actions ne sont pas isotopes ; au contraire, quand on associe l’entretien des ponts et des routes à l’augmentation des revenus (colonne de gauche), on est passible d’un « coq à l’âne », et il faut s’interroger sur la pertinence du montage. |

4 La « topologie centrée » est partagée par de nombreux auteurs, comme Lotman, Uexküll ou Coquet. C’est Coquet qui en fait le plus fréquent usage, notamment dans « Le jeu des pronoms personnels et des instances de discours », Phusis et Logos, Paris, Presses Univ. de Vincennes, 2007. |

|

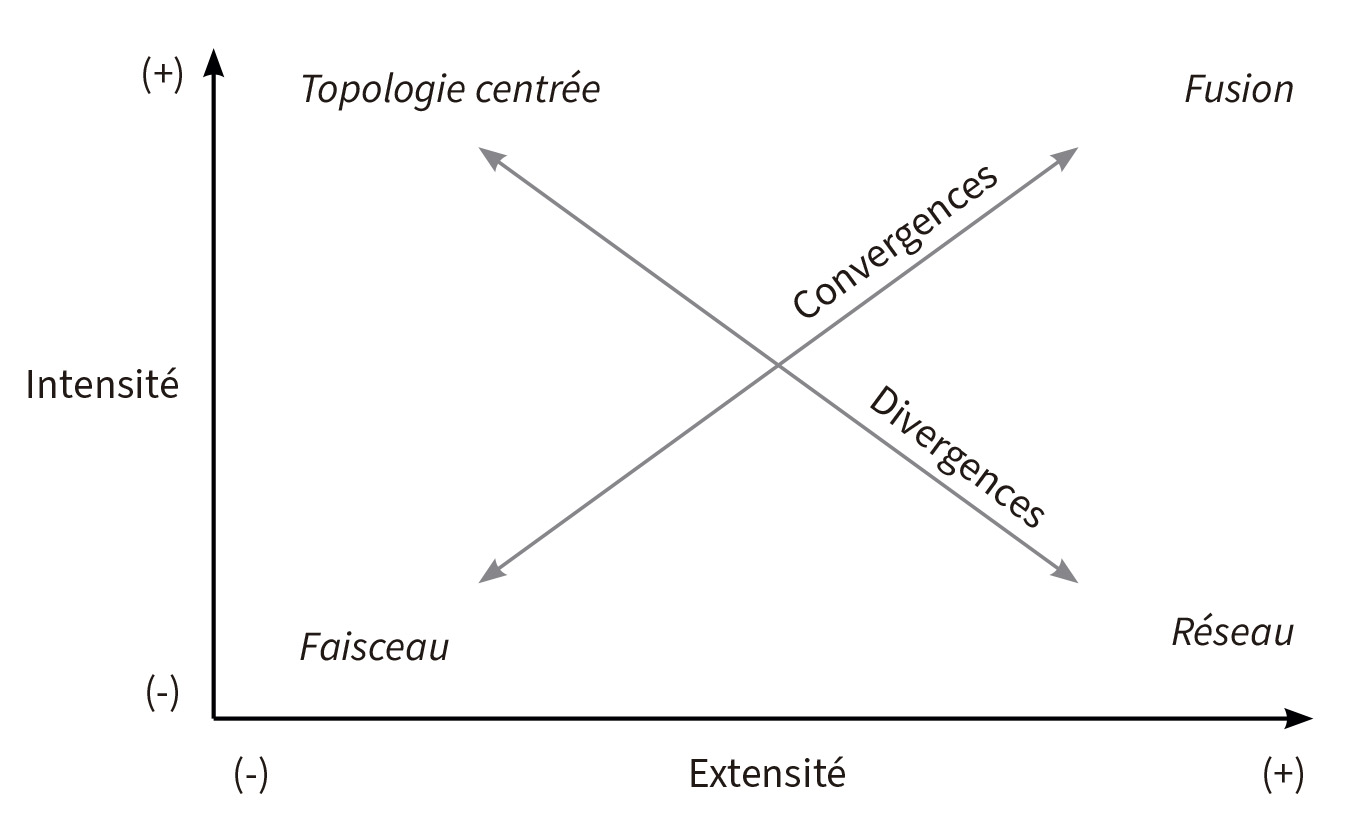

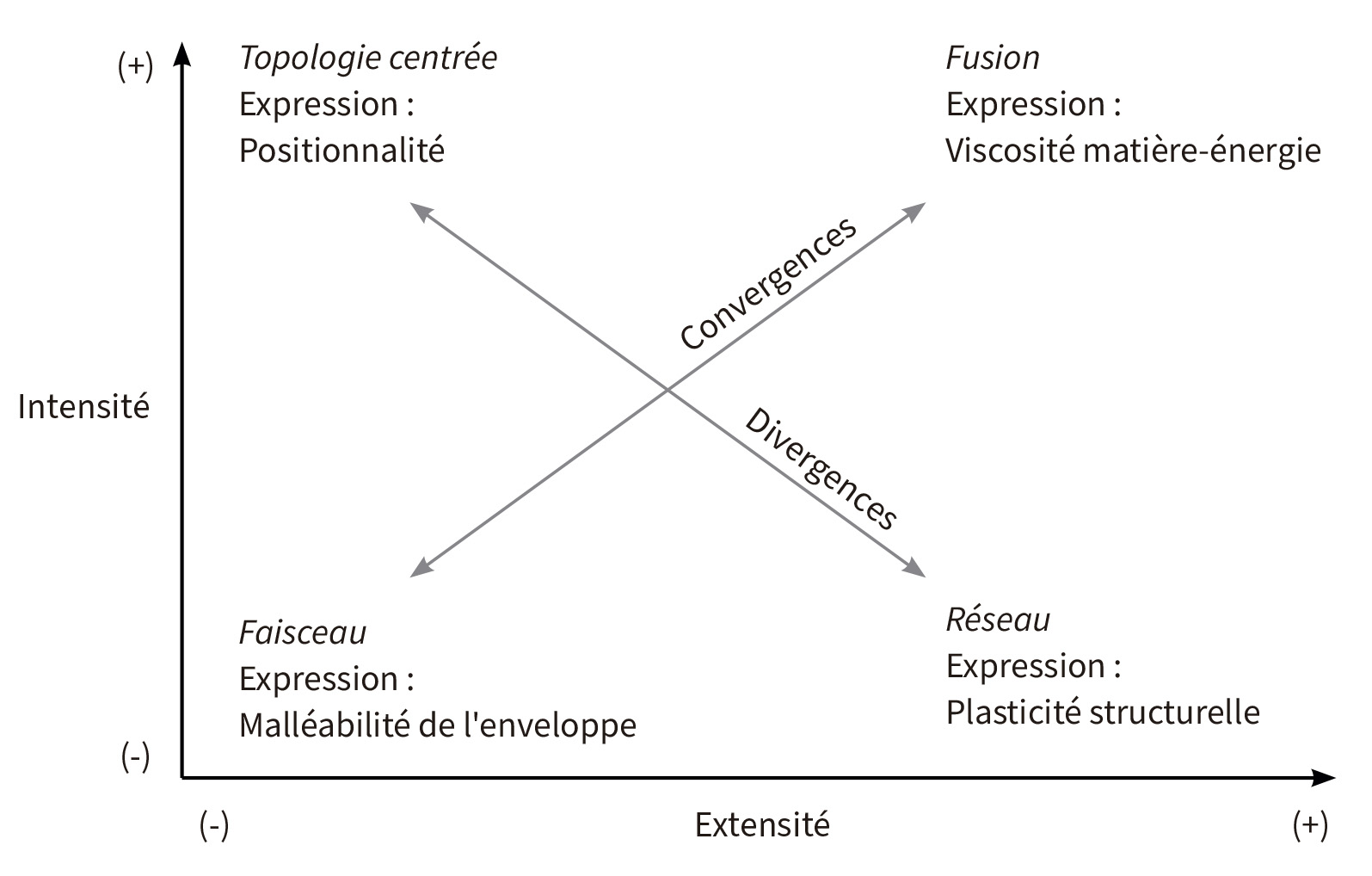

De fait, ce qui nous est présenté ici prend une forme représentable en deux dimensions d’un « arbre » pour des raisons de commodité. Car ce dont les auteurs ébauchent la description n’est pas ainsi représentable, car il s’agit d’un réseau d’interconnexions, ouvert et non hiérarchisé, qui s’apparenterait au rhizome deleuzien5. Tout se passe dans ce cas comme si, à chaque entrée dans le réseau des interconnexions, on provoquait une série de divergences à contrôler et à réparer. Dans ce réseau, il n’y a que des interconnexions en tout sens, mais dès qu’on cherche à s’en saisir, on ne peut le faire qu’en un lieu spécifique et un moment particulier du réseau, et cette saisie provoque une reconfiguration des points de vue (parce qu’elle est elle-même un point de vue), ainsi que des puissances d’influence (parce qu’elle-même influence ce qu’elle saisit). De fait, formellement, cette représentation schématique n’est plus un arbre, malgré les apparences didactiques qu’on lui donne, ni même un réseau complet ; l’arbre comporte des branches allotopes, voire incongrues, et le réseau n’est qu’un fragment qui ne peut pas donner à appréhender l’ensemble des interconnections associables à l’objectif « augmenter les revenus… ». On peut ajouter, concernant le réseau dans son entier, qu’une telle topologie sans hiérarchie et qui ne peut être appréhendée globalement est de ce fait même très sensible aux interconnexions externes, notamment celles qu’imposent des analystes, voire des sémioticiens : c’est cette intervention externe qui suscite la conversion d’une portion de réseau, peut-être pas en « arbre », mais au moins en séries de dissymétries, de nœuds en nœuds et par proximité, dont le schéma ci-dessus fournit une illustration. 3. Typologie raisonnée des ajustements du changement 3.1. La tension les régimes de convergence et de divergence Désormais, le changement à l’œuvre dans des situations de grande portée et de haute complexité peut être abordé, à titre d’hypothèse de travail sous quatre régimes différents : deux régimes de convergences (le faisceau local et la fusion globale) et deux régimes de divergences (la topologie centrée et le réseau ouvert). Rappelons que la convergence et la divergence ici évoquées sont des relations et des mouvements internes, c’est-à-dire qui œuvrent dans les limites de la situation impliquée dans le changement. C’est le changement lui-même, le fait que la situation change, qui suscite des convergences ou des divergences ; mais ce sont aussi ces convergences et divergences qui deviennent des éléments moteurs du changement. En somme, les quatre « régimes de changement » ici proposés sont des configurations sui generis, ou le changement et ses régimes se suscitent réciproquement. Afin de les situer dans une même configuration où ils seraient inter-définis, nous proposons de traiter ces quatre régimes de régulation du changement comme quatre manières d’organiser et de gérer les tensions qu’il induit. Chacun des régimes est susceptible d’être une situation originaire à laquelle on peut appliquer des opérations pour engendrer les trois autres. Prenons l’exemple du réseau. Dans le réseau les divergences sont latentes, et pour les manifester, il faut y prendre une position qui suscite et configure des séries de dissymétries, approximativement disposées en « arbres ». Au terme de cette opération, on aboutit à une dissymétrie unique, sous la forme de la topologie centrée. Mais on peut aussi réduire et contourner les divergences, en projetant soit des convergences locales (le lien du faisceau) soit une convergence globale (la fusion consensuelle). Ainsi de suite pour les trois autres régimes. Une structure tensive se dessine, avec son axe d’intensité (intensité des divergences ou des convergences) et son axe des extensités (la plus ou moins grande étendue des divergences ou des convergences). A l’intérieur de cet espace tensif, sont disposés les axes respectifs des convergences et des divergences.

3.2. Des effets de sens matériels pour expressions : On pourrait arguer que ces types de régulations et de réorganisations, qui opèrent à l’intérieur des collectifs soumis au changement, sont difficiles à identifier, faute d’expressions correspondant à ces contenus, et en l’absence d’un discours d’accompagnement ou de programmation qui, comme dans le document que nous avons exploité, les explicitent de manière plus ou moins manifeste et détaillée. Et il est bien vrai que nous nous sommes appuyé sur un discours de médiation, entre la pratique du changement elle-même et sa modélisation sémiotique, et que ce discours disposait de sa propre expression. Mais, en se fondant sur une hypothèse complémentaire, il est possible de proposer, sinon toujours des expressions directes parfaitement identifiables, du moins des indices et des effets de sens susceptibles d’être convertis en expressions des principaux régimes du changement. L’hypothèse serait la suivante : toutes ces configurations sont au moins pour partie de nature passionnelle : ce sont des états passionnels, ou si on préfère des rôles pathémiques des collectifs qui supportent, subissent, et/ou contrôlent le changement. Donc, si elles sont de nature passionnelle, elles peuvent ou doivent avoir des expressions corporelles. Pour étayer cette affirmation, il faut se fonder sur une conception des passions qui soit suffisamment générale et le moins possible psychologique et subjective : la dimension passionnelle sera alors une propriété de toutes configurations où les affects animent des corps, et peuvent être exprimées par des corps. Il est bien entendu étrange d’évoquer le « corps » d’un collectif d’existants, humains, non humains, non vivants, voire technologiques ou bureaucratiques. Ce ne serait pourtant pas plus étrange que d’évoquer le « corps » d’une foule humaine. On comprend tout de suite que ce qui fait problème, ce n’est pas le statut ontologique de chacun des types d’existants, car pris séparément, ce sont tous des corps. Chaque fourmi est un corps, mais l’ensemble des fourmis de la fourmilière est-il un corps ? C’est bien la multiplicité des composants d’un collectif qui oppose une résistance à la perspective d’une corporéité globale. |

5 G. Deleuze et F. Guattari, Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980. |

|

Il est impossible – et nous ne souhaitons pas le faire – d’entrer dans les innombrables discussions et contributions philosophiques, phénoménologiques, sociologiques, et autres, sur ce qu’est un corps6. La résistance évoquée ci-dessus fait apparaître l’une des propriétés de la corporéité : l’individuation. Pour faire usage de cette notion dans le cas des collectifs impliqués dans le changement, il faudrait admettre que ces collectifs puissent être « individués », ce qui reste paradoxal, car en linguistique et sémiotique, « collectif » et « individuel » sont déjà traités comme des contraires, de même que « pluriel » et « singulier ». Nous devons alors partir d’une conception sémiotique du corps, réduite a minima à ce qui fait la différence avec ce qui n’est pas un corps. Nous en avons déjà proposé les principes dans Corps et Sens7, avec déjà le souci d’éviter des déterminations trop marquées culturellement et philosophiquement. Le corps est une manifestation unique ou unifiée, de substrat matériel, pour une entité sémiotique elle-même identifiable par ailleurs, acteur, actant, scène pratique ou situation en général. Le corps est une configuration déclinable en figures, (i) de composition (une limite qui enveloppe, un intérieur de l’enveloppe, une matière-énergie qui occupe cet intérieur, et une position de repérage), (2) et de mouvement (déplacement, déformation, agitation, fracturation, etc.). Un enrochement ne pourrait donc être un « corps » que si on lui reconnaît un principe d’animation, porteur de mouvements. Un vol d’oiseau est également un corps collectif qui se déplace, se déforme, s’étend ou se condense, et qui a donc sa propre animation et sa propre trajectoire de changement, autonome (mais pas indépendante) par rapport aux mouvements corporels de chacun des oiseaux. |

6 Pour un parcours presque exhaustif de toutes ces considérations sur le corps, voir J.-M. Brohm, Ontologies du corps, Presses univ. de Paris-Nanterre, 2017 (https://doi.org/10.4000/books.pupo.7056). 7 J. Fontanille, Corps et Sens, Paris, P.U.F., 2011. |

|

Dès lors, dans le cas d’un corps collectif impliqué dans un changement, la question qui se pose est la déclinaison figurative des expressions corporelles qui caractérisent chaque régime de changement. Dans une étude récente consacrée à la mobilité, notamment urbaine8, j’ai évoqué une figure, la viscosité, proposée par Catherine Doherty9 (2015). La viscosité en question est déterminée à la fois par la densité du corps collectif en mobilité, et par son environnement de proximité, qui interagit avec lui, et qui induit notamment les variations de densité : une forte viscosité entrave, ralentit ou compromet la mobilité, alors qu’une faible viscosité la favorise. Dans les mobilités urbaines, la mobilité et la viscosité sont des propriétés d’un même collectif (l’ensemble des actants qui se déplacent et leur environnement), que l’on peut imaginer habité par un conflit entre deux actants, un anti-actant opposé à l’actant qui est en mobilité. La mobilité et la résistance qui lui est opposée sont toutes deux collectives, et la dissociation que nous venons d’envisager entre deux actants est purement formelle et faiblement heuristique, car la viscosité résistante est un effet du mouvement lui-même ! On pourrait tout autant dire que la mobilité est un échappement à la viscosité. Une telle situation est difficilement transposable en termes actantiels et modaux ; en revanche elle peut être transposée en termes passionnels, sans considération des actants et de leurs modalisations, si on admet que les passions sont des propriétés des situations, des ensembles sémiotiques composites, et des corps collectifs. |

8 J. Fontanille, « Mobilité, motilité, viscosité : tout un programme ! », in J. Alonso et D. Bertrand, La mobilité enrayée, à par. 9 C.A. Doherty, « Agentive motility meets structural viscosity : Australian families relocating in educational markets », Mobilities, 10, 2, 2015 (http://eprints.qut.edu.au/67704/). |

|

La viscosité est un état passionnel qui connaît deux limites : la fluidité et la solidité10. Ce qui est alors en jeu, c’est la cohésion d’une consistance matérielle, éprouvée par la fluence d’un mouvement : cohésion et fluence deviennent alors des descripteurs des rôles passionnels. Ces caractères de cohésion et de consistance globale font de la configuration de la viscosité le meilleur candidat pour l’expression des « convergences globales » qui caractérisent le régime de la fusion (supra). Mais, en référence à notre typologie des figures corporelles (cf. supra), la viscosité, avec ses deux états limites, la fluidité et la solidité, n’est qu’un des cas possibles, celui du corps-matière-énergie, la matière interne du corps. Si on considère maintenant la limite-enveloppe, la forme figurative qui sépare le corps de son environnement, le mouvement ne peut être qu’une déformation, dont la limite est la déchirure : une fois déchirée ou disloquée, l’enveloppe n’est plus une limite, et le corps a perdu son intégrité. En-deçà de ces cas limites, les déformations manifestent la malléabilité du corps (la plasticité de surface), c’est-à-dire l’ensemble des variations de la forme de l’enveloppe corporelle. L’enjeu de la malléabilité n’est pas la consistance actantielle, comme pour la viscosité, mais la stabilité iconique de l’actant collectif : la malléabilité, en effet, détermine non seulement les possibilités de déformation de l’enveloppe, mais aussi les limites au-delà de laquelle l’actant-corps n’est plus intègre et reconnaissable. Potentiel de métamorphoses et stabilité de l’identité seraient les deux aspects de la malléabilité. En complément de la malléabilité, la mémoire de forme désigne la capacité à revenir à la forme antérieure après déformation, ce qui conduit à distinguer deux types de malléabilité : déformation irréversible ou réversible. La malléabilité étant une propriété localisable, et pas nécessairement globale, elle peut être l’expression des « convergences locales », caractéristiques du régime du faisceau (supra). Du côté de la figure de l’espace intérieur (l’intériorité du corps-actant), le mouvement est celui même de la composition et des liens qui en assurent le maintien : des aménagements et des réaménagements internes, des translations et permutations de rôles, des affaiblissements ou des renforcements des liens, etc. Dans une composition ainsi animée, des forces modifient les interconnexions internes. A l’image des changements à l’intérieur des réseaux de neurones dans un cerveau vivant, cette configuration est typique de la plasticité (plus précisément de la plasticité structurelle). Cette configuration des mouvements de la composition interne, la plasticité, correspond précisément, dans la structure tensive précédente, au régime du réseau. Enfin, le corps-actant considéré comme une position et un repère sera animé par des déplacements de la position, des itinéraires, et, sans déplacement matériel, par des actes de repérage et de variations du repérage. Dans ces mouvements, les péripéties ne sont pas exclues : les itinéraires peuvent se perdre dans des directions erratiques, les repères peuvent être trompeurs, etc. Dans cette configuration tout particulièrement, le corps-actant est indissociable de son environnement, et ses mouvements affectent directement l’ensemble de la situation. La position du corps-actant étant la référence pour la forme topologique de la situation, cette dernière est alors organisée autour et à partir de cette position. Nous avons donc affaire, avec ces propriétés positionnelles, à l’expression correspondant au régime de la topologie entrée, telle que définie ci-dessus. En résumé, les expressions figuratives, corporelles et passionnelles des différents régimes du changement présentés plus haut sont respectivement : — régime de la topologie centrée : expression par la positionnalité du corps collectif ; — régime du réseau : expression par la plasticité structurelle interne du corps collectif ; — régime de la fusion : expression par la viscosité de la matière interne du corps collectif ; — régime du faisceau : expression par la malléabilité de la limite-enveloppe du corps collectif. Nous pouvons maintenant compléter le diagramme (tensif) des régimes du changement avec les expressions corporelles associées.

Les premières questions qui viennent à l’esprit, après avoir obtenu ce résultat, sont celles de l’exhaustivité et de l’interdéfinition : ces quatre positions recouvrent-elles tous les régimes de changements possibles ? sont-elles indéfinies et déductibles les unes des autres ? A la première question, il faut répondre négativement sans hésitation : nous avons justement choisi une structure tensive parce que, dans son principe, tous les points de l’espace tensif, déterminés par les variations intensives et extensives, correspondent à des positions pertinentes dans les limites des tensions sélectionnées. Les quatre positions que nous avons identifiées et dénommées sont situées aux extrêmes des axes tensifs, ce sont les plus faciles à discriminer, mais toutes les autres sont disponibles. Et il est heureux qu’elles le soient, car nous avons identifié en cours d’analyse des positions moins faciles à discriminer. A la seconde, il faut répondre positivement, en rappelant que nous n’avons pas choisi d’utiliser un carré sémiotique, qui a pour condition de validité principale l’isotopie des différents termes. Les positions d’un carré sémiotique sont des termes interdéfinis par le fait même qu’ils appartiennent à une seule et même catégorie sémantique, dont ils déclinent les variétés. En choisissant une structure tensive, nous ne visons pas une seule et même catégorie, nous ne savons pas même encore s’il s’agit de catégories ; nous visons des configurations prises dans des tensions dominantes, apparues en cours d’exploration, et qui croisent ici les mouvements de convergence et divergence internes à la composition des situations en cours de changement, avec les variations intensives et extensives. De ce point de vue, alors oui, les positions internes de l’espace tensif sont interdéfinies. Une autre question doit être évoquée, celle du mode de coprésence discursive et pratique des différents régimes de changement, à commencer par les quatre régimes qui sont ici distingués et dénommés. Si on s’efforce de mettre en œuvre le modèle conceptuel élaboré par Eric Landowski, dont les termes de base (la programmation, l’assentiment face à l’aléa, la manipulation, et l’ajustement) sont supposés correspondre de manière distinctive à quatre « régimes de sens » différents, fondant quatre « styles de vie » fortement contrastés, notre document support d’expérience résiste. En effet, bien que ni Landowski, ni ses émules n’aient jamais écrit que ces quatre types étaient exclusifs les uns des autres, la manière dont ils les ont établis et dont ils en font usage laisse tout de même entendre qu’ils ne sont pas compatibles, et que, surtout, du point de vue de la méthode, il est possible et raisonnable de les analyser séparément, sans trop se préoccuper de leurs éventuelles combinaisons. Pourtant, nous avons vu que le changement piloté qui est proposé par les Agences de l’ONU sollicite, à tout moment, deux ou plusieurs de ces régimes : les hybridations sont la règle. |

10 Dans un article consacré à Noam Chomsky (« Langage, pensée et réalité à la suite de Chomsky », in Noam Chomsky, Cahiers de l’Herne, 2007), Gennaro Chierchia évoque une expérience mémorisée de la différence entre les corps solides et les corps non solides, qui peut être ainsi formulée : être un corps solide c’est pouvoir « se déplacer comme un tout le long de trajectoires continues » (p. 237). On voit ici que les types d’expressions matérielles et corporelles que nous proposons sont déjà identifiés en linguistique, et que leurs connexions sont même déjà suggérées : la « solidité » (limite de la viscosité) est fondée ici sur une permanence du collectif lors d’une trajectoire continue, laquelle renvoie à un autre de nos types, la position et le repère corporels. |

|

En outre, Landowski a déjà proposé une manière d’associer solidairement ces quatre types dans un modèle dérivé du carré sémiotique, modèle principalement dédié à la circulation entre les différentes positions (cf. les « ailes de papillon » qui transcrivent graphiquement cette circulation continue)11. Autrement dit, si les quatre types peuvent cohabiter, ce qui semble une position réaliste, c’est une cohabitation séquentielle et non une composition ou un mélange : ils se transforment successivement les uns dans les autres. Et c’est justement ce qui fait problème quand on aborde des changements de grande portée, où les quatre types cohabitent par entrelacement permanent et mouvant, se confortent ou se combattent, se compensent ou s’affaiblissent mutuellement, etc. Nous l’avons observé dans notre document. Comme on le voit, la discussion est ouverte. Et pour ouvrir une discussion, il faut commencer par prendre en considération les modèles disponibles, les confronter à des objets résistants, et tester la nature de ces résistances. C’est ce que nous nous sommes efforcé de faire. |

11 E. Landowski, Interactions risquées, op. cit. Voir les schémas pp. 72, 76 et 91. |

Bibliographie Brohm, Jean-Marie, Ontologies du corps, Presses Universitaires de Paris-Nanterre, 2017 (https://doi.org/ 10.4000/books.pupo.7056). Chierchia, Gennaro, « Langage, pensée et réalité à la suite de Chomsky », in Noam Chomsky, Cahiers de l’Herne, 2007. Coquet, Jean-Claude, « Le jeu des pronoms personnels et des instances de discours », Phusis et Logos, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2007. Deleuze, Gilles, et Félix Guattari, Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980. Doherty, Catherine A., « Agentive motility meets structural viscosity : Australian families relocating in educational markets », Mobilities, 2015, 10, 2, 2015 (http://eprints.qut.edu.au/67704/). Fontanille, Jacques, Corps et Sens, Paris, Presses Universitaires de France, 2011. — « Mobilité, motilité, viscosité : tout un programme ! », in J. Alonso et D. Bertrand, La mobilité enrayée, à par. Greimas, Algirdas J., Du sens, Paris, Seuil, 1983. Groupe des Nations Unies pour le Développement, Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement, chapitre « Note d’orientation complémentaire relative aux PNUAD » (https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-7-Theorie_du_Changement.pdf). Landowski, Eric, Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005 (rééd. en ligne Actes Sémiotiques, 2024). |

|

______________ 1 Groupe des Nations Unies pour le Développement, Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement, chapitre « Note d’orientation complémentaire relative aux PNUAD », https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-7-Theorie_du_Changement.pdf. 2 J. Fontanille et J. Lairesse, « L’actant hybride de l’écologie intégrale et du développement soutenable », in P. Peverini et I. Pezzini (éds.), La società dei nuovi ibridi, Rome, Mimesis, à par. 3 Les trois titres ici proposés, 1.1. Programmation, 1.2. Ajustement, 1.3. Assentiment, sont empruntés au modèle bien connu d’Eric Landowski, notamment présenté dans Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005 (rééd. en ligne, Actes Sémiotiques, 2023). L’assentiment est l’une des versions du régime de l’accident. Voir notamment le schéma récapitulatif p. 72. Cf. aussi « Le modèle interactionnel, version 2024 », Acta Semiotica, IV, 7, 2024. 4 La « topologie centrée » est partagée par de nombreux auteurs, comme Lotman, Uexküll ou Coquet. C’est Coquet qui en fait le plus fréquent usage, notamment dans « Le jeu des pronoms personnels et des instances de discours », Phusis et Logos, Paris, Presses Univ. de Vincennes, 2007. 5 G. Deleuze et F. Guattari, Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980. 6 Pour un parcours presque exhaustif de toutes ces considérations sur le corps, voir J.-M. Brohm, Ontologies du corps, Presses univ. de Paris-Nanterre, 2017 (https://doi.org/10.4000/books.pupo.7056). 7 J. Fontanille, Corps et Sens, Paris, P.U.F., 2011. 8 J. Fontanille, « Mobilité, motilité, viscosité : tout un programme ! », in J. Alonso et D. Bertrand, La mobilité enrayée, à par. 9 C.A. Doherty, « Agentive motility meets structural viscosity : Australian families relocating in educational markets », Mobilities, 10, 2, 2015 (http://eprints.qut.edu.au/67704/). 10 Dans un article consacré à Noam Chomsky (« Langage, pensée et réalité à la suite de Chomsky », in Noam Chomsky, Cahiers de l’Herne, 2007), Gennaro Chierchia évoque une expérience mémorisée de la différence entre les corps solides et les corps non solides, qui peut être ainsi formulée : être un corps solide c’est pouvoir « se déplacer comme un tout le long de trajectoires continues » (p. 237). On voit ici que les types d’expressions matérielles et corporelles que nous proposons sont déjà identifiés en linguistique, et que leurs connexions sont même déjà suggérées : la « solidité » (limite de la viscosité) est fondée ici sur une permanence du collectif lors d’une trajectoire continue, laquelle renvoie à un autre de nos types, la position et le repère corporels. 11 E. Landowski, Interactions risquées, op. cit. Voir les schémas pp. 72, 76 et 91. Résumé : La réflexion sémiotique sur le changement peut être motivée par le fait qu’il semble d’une prégnante actualité, dont on peut apporter la preuve en documentant et illustrant tout de qui se dissimule aujourd’hui sous la notion de « transition » : de toutes parts, nous serions menacés ou obligés par des transitions climatique, énergétique, sociale, urbaine, géopolitique, etc. Mais cette réflexion rencontre vite les limites des modèles sémiotiques, narratifs ou pragmatiques, textuels ou signiques, qui ont été élaborés pour rendre compte d’ensembles signifiants de moindre taille, et de relativement faible complexité. Autrement dit, nous avons affaire à une problématique qui serait sensible à l’échelle où on situe l’analyse. Pour apprécier ce qu’une conception sémiotique des changements à grande échelle pourrait apporter à la perspective d’une sémiotique narrative contemporaine, il nous faut donc les aborder à l’échelle où ils sont pertinents, et pas à celle des objets d’analyse traditionnellement abordés par les sémiotiques du XXe siècle. Le saut est en effet considérable entre l’intelligibilité narrative des récits propres à chaque micro-culture, et celle qui implique l’humanité, la planète, et en général de vastes ensembles composites et hétérogènes. Pour relever ce défi, nous partirons d’une (soi-disant) « théorie » et d’une pratique du changement dans les projets de développement des organisations affiliées aux Nations Unies, notamment celle intitulée Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement. L’étude de la démarche des Nations Unies fera apparaître notamment l’hybridation des catégories établies par la socio-sémiotique des interactions, des mélanges et entrecroisements de programmations, d’ajustements et d’assentiments, une hybridation qui, du point de vue de la stratégie du changement, vise systématiquement à optimiser le périmètre des « parties prenantes », c’est-à-dire de la composition des collectifs et des situations en cours de changement. Ce parcours aboutira à l’établissement d’une typologie des régimes du changement — le faisceau et la fusion, la topologie centrée et le réseau ouvert — avec les expressions corporelles qui y sont associées, à savoir, respectivement, la malléabilité, la viscosité, la positionnalité et la plasticité, autant de configurations à notre sens transférables dans d’autres domaines que celui qui nous sert ici de point de départ. Resumo : A reflexão semiótica sobre mudança pode ser motivada pelo fato que ela parece da maior atualidade : basta pensar em tudo o que hoje se esconde sob a noção de “transição” (climática, energética, social, urbana, geopolítica etc.). Mas uma tal reflexão encontra rapidamente os limites dos modeles semióticos elaborados para dar conta de conjuntos significantes de menor tamanho e complexidade. De fato, a problemática depende da escala em que situamos a análise. Para medir o que una concepção semiótica das mudanças à grande escala poderia trazer à perspectiva de uma semiótica narrativa contemporânea, devemos portanto abordá-las à escala na qual são pertinentes, e não àquela dos objetos de analise tradicionalmente abordados pelos semioticistas do século XX. Pois o salto é considerável entre a inteligibilidade narrativa dos relatos próprios a cada micro-cultura e aquela que envolve a humanidade, o planeta e, em geral, vastos conjuntos heterogêneos. Para responder a esse desafio, partiremos da (pretendida) “teoria” e da prática da mudança ilustradas por projetos de desenvolvimento das Naçoes Unidas, notadamente os Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement. O seu estudo faz aparecer uma hibridação das categorias estabelecidas pela sociossemiótica das interações — combinações e entrecruzamentos de programações, ajustamentos e assentimentos —, uma hybridação que, em termos de estratégia da mudança, visa sistematicamente optimizar o perimetro das partes envolvidas, isto é da composiàção dos coletivos e das situacões em via de mudança. Isso nos levará ao estabelecimento de uma tipologia dos regimes de mudança — o feixe e a fusão, a topologia centrada e a rede aberta, com as expressões corporais associadas : maleabilidade, viscosidade, positionalidade e plasticidade, outras tantas configurações transferíveis em outros domínios que aquele que nos serviu de ponto de partida. Abstract : Semiotic reflection on change can be motivated by the fact that it seems to be today of a very current nature, which can be proven by documenting and illustrating everything that is hidden under the notion of “transition” : from all sides, we would be threatened or obliged by climatic, energetic, social, urban, geopolitical transitions. But this reflection quickly encounters the limits of semiotic models, narrative or pragmatic, textual or signic, which have been developed to account for signifying sets of smaller size, and of relatively low complexity. In other words, we are dealing with a problem that would be sensitive to the scale at which the analysis is situated. To appreciate what a semiotic conception of large-scale changes could bring to the perspective of a contemporary narrative semiotics, we must therefore approach them at the scale at which they are relevant, and not at that of the objects of analysis traditionally addressed by 20th century semiotics. The leap is indeed considerable between the narrative intelligibility of the stories specific to each micro-culture, and that which involves humanity, the planet, and in general vast composite and heterogeneous sets. To meet this challenge, we will start from a (so-called) “theory” and a practice of change in the development projects of organisations affiliated to the United Nations, in particular that called the United Nations Development Assistance Framework. The study of the United Nations approach will reveal in particular the hybridisation of the categories established by the socio-semiotics of interactions, mixtures and interweaving of programming, adjustments and assents, hybridisation which, from the point of view of change strategy, systematically aims to optimise the scope of the “stakeholders”, that is to say of the composition of the collectives and of the situations in the process of change. This will lead to the establishment of a typology of regimes of change — the bundle and the fusion, the centered topology and the open network — with the bodily expressions associated with them, namely, malleability, viscosity, positionality and plasticity, all configurations that in our opinion are transferable to other domains than the one that serves as our starting point here. Mots clefs : changement, composition, corps collectif, expressions passionnelles, régimes. Auteurs cités : Jean-Marie Brohm, Gennaro Chierchia, Jean-Claude Coquet, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Catherine Doherty, Algirdas J. Greimas, Eric Landowski. Plan : 1. La théorie du changement pour une politique de développement 2. Typologie des modes d’interconnexion et d’ajustement 1. Un faisceau de causes, de preuves, d’acteurs, de partenaires et de points de vue 3. La régulation des divergences 3. Typologie raisonnée des ajustements du changement 1. La tension les régimes de convergence et de divergence 2. Des effets de sens matériels pour expressions : les métamorphoses des corps collectifs |

|

Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |

|

Recebido em 10/09/2024. / Aceito em 10/10/2024. |