Derniers numéros

I | N° 1 | 2021

I | N° 2 | 2021

II | N° 3 | 2022

II | Nº 4 | 2022

III | Nº 5 | 2023

III | Nº 6 | 2023

IV | Nº 7 | 2024

IV | Nº 8 | 2024

V | Nº 9 | 2025

> Tous les numéros

Dossier — Aspects sémiotiques du changement

|

Esquisse d’une sémiotique Jacques Fontanille

Publié en ligne le 23 décembre 2023

|

|

|

Le changement n’appartient pas à l’ensemble conceptuel proposé par la sémiotique structurale, toutes versions confondues. C’est une notion du sens commun, surexploitée dans les discours dominants, qu’ils soient politiques ou managériaux, médiatiques ou institutionnels, philosophiques ou écologiques. Son usage le plus fréquent est peut-être même celui des conversations quotidiennes, des bavardages phatiques, et c’est sans doute ce qui doit attirer l’attention du sémioticien : face à une telle diffusion, au lieu de regretter immédiatement le caractère banal, trivial, non conceptuel, etc., de la notion de changement, le sémioticien pourrait, au moins pour le domaine qu’il connaît le mieux, se demander pourquoi la sémiotique a si soigneusement contourné, évité, écarté, cette notion si largement utilisée1. Il pourrait arguer du fait que la sémiotique narrative a pris le parti jadis de neutraliser la dimension temporelle, et de la reléguer à la composante figurative : il est évidemment difficile de neutraliser le temps quand on évoque le changement, à moins de réduire le changement lui-même à la figurativité. Mais il pourrait aussi se demander si ce silence, voire cette éviction, ne procèdent pas d’un manque : un manque théorique et méthodologique qui aurait empêché durablement la sémiotique structurale de traiter du changement. Ce sera notre point de départ : de quels préalables conceptuels et méthodologiques avons-nous besoin pour traiter du changement d’un point de vue sémiotique ? |

1 Dans ce concert silencieux, on entend néanmoins la voix de Landowski, qui a souvent pris le risque de parler du changement, presque toujours en s’appuyant sur les travaux de François Jullien. |

|

1. Pourquoi les variétés du changement Dans le dossier auquel cette étude appartient, il est fort probable que la notion de « régime de changement » sera utilisée, peut-être souvent. Dans cette étude, elle sera centrale. Le cadre général s’y prête. Mais surtout le thème, le changement. Pourquoi ? |

|

|

De fait, on observe que la notion de « régime »2 intervient en sémiotique quand on se propose de susciter une diversité dans un domaine ou sur une dimension théorico-méthodologique où cette variation n’apparaissait pas auparavant, ou bien, si elle apparaissait, sous des conditions trop contraignantes et limitatives. Pour la sémiotique narrative greimassienne, des schématisations permettent de produire des typologies, sur la base d’opérations simples fonctionnant pour ainsi dire en domaine fermé : le carré sémiotique, avec ses trois types de relations combinées, et les trois opérations qui en découlent, en est un parfait exemple ; le schéma actantiel, avec ses deux axes, sujet / objet et destinateur / destinataire, en est un autre ; et aussi, bien entendu, le schéma narratif canonique, déclinant les trois types de phases requises (les trois « épreuves » types) pour la réalisation d’un programme narratif. La validité de ces typologies par schématisations est précisément fondée sur le niveau de pertinence qui leur est assigné dans l’ensemble de la théorie, cette distribution en niveaux distincts justifiant en quelque sorte, à chaque niveau, la limitation des variétés possibles : au niveau des structures élémentaires, le carré sémiotique ; au niveau de la narrativité anthropomorphe, le schéma actantiel ; au niveau de la narrativité de surface, le schéma narratif canonique. Ces schématisations sont considérées d’emblée comme ayant idéalement vocation à l’universel, et par défaut, au moins à la généralisation dans les limites d’une culture. Mais, si on projette le problème traité par ces schématisations sur une autre ou plusieurs autres dimensions, existantes ou ajoutées, alors les typologies fermées sont déstabilisées, de nouvelles relations apparaissent, des combinaisons deviennent possibles, un nouvel ordre de variations apparaît : on obtient alors des « régimes structurants », qui sont des alternatives complémentaires en regard des « structures schématiques ». En somme, un « régime » n’est pas un schéma, mais d’abord un agglomérat de catégories pouvant appartenir à plusieurs niveaux de pertinence différents. |

2 Pour les usages divers de la notion de régime, voir, parmi bien d’autres, E. Landowski, Présences de l’Autre, Paris, P.U.F., 1997 ; Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004 ; « Avoir prise, donner prise », Actes Sémiotiques, 112, 2009. D. Bertrand et J. Fontanille (éds.), La flèche brisée du temps. Figures et régimes sémiotiques de la temporalité, Paris, P.U.F., 2006. D. Bertrand, « Immanence et engagement. La sémiotique face à l’écriture inclusive », in J. Alonso et al. (éds.), Sémiotique impliquée, Paris, L’Harmattan, 2021. J. Fontanille, Formes de vie, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2015. |

|

L’analyse tensive, par exemple, procède de ce type de déplacement3 : sur une autre dimension que celle des structures élémentaires, celle de la perception même des relations et opérations, on observe des variations graduelles et continues, des corrélations et des tensions entre des tendances évolutives ; ce n’est en outre que par commodité que les tensions sont toujours saisies et décrites entre seulement deux variables (intensité et extension), car dans son principe, l’analyse tensive devrait pouvoir rendre compte de tensions multidimensionnelles. C’est aussi le cas des « régimes temporels », qui résultent principalement de l’ouverture de la problématique du temps sémiotique sur plusieurs autres dimensions que celle strictement réservée à la temporalité4 : un « régime temporel » est dans cette perspective une corrélation et une coévolution entre des propriétés temporelles, aspectuelles, modales, passionnelles, axiologiques, etc. Des typologies de régimes temporels sont envisageables à partir de ces combinaisons. Mais il est évident que chaque typologie ne rendra compte que d’une partie des combinaisons : c’est le propre des « régimes » que de pouvoir caractériser des « genres » (i.e. : ils ont un statut générique), mais sans accès ni prétention à l’universel. |

3 J. Fontanille et Cl. Zilberberg, Tension et signification, Liège, Mardaga, 1998. 4 D. Bertrand et J. Fontanille (éds.), La flèche brisée du temps, op. cit. |

|

C’est le même type de déplacement et d’augmentation des dimensions pertinentes qu’on observe en socio-sémiotique : à partir du moment où on déplace l’analyse sémiotique des transformations narratives sur une autre dimension, celle des interactions, on peut d’abord inventer des « régimes d’interaction », qui seront déclinés sous un autre point de vue en « régimes de relation à l’autre »5, et de proche en proche, on aboutit à l’invention des « régimes de sens »6. L’interaction n’est pas à proprement parler une transformation, mais elle en est le ressort nécessaire et le présupposé : sans interaction, pas de transformation. De la même manière que les régimes tensifs permettent d’expliquer sous quelles conditions perceptives peuvent émerger des différences pertinentes (notamment celles propres au carré sémiotique), les régimes d’interaction permettent de comprendre sous quels régimes de sens les transformations narratives se produisent. Ces « régimes » n’ont pas de caractère universel, mais bien générique : à chaque « régime » correspond un des « genres » de la production des significations et, au plan de la manifestation, des genres de « sémioses ». Et toute typologie les concernant est elle-même, non pas une typologie universelle, mais une organisation générique. Enfin, dans tous les cas, les régimes sont des corrélations et des coévolutions entre des catégories de nature et/ou de niveaux différents, donc hétérogènes. |

5 E. Landowski, Présences de l’Autre, op. cit. 6 E. Landowski Passions sans nom, op. cit. ; Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005. |

|

Plus récemment, quelques notions de nature sémiotiquement composite, comme les formes de vie et les modes d’existence, ont été remises en discussion dans de nombreuses recherches sémiotiques, fortement inspirées par l’anthropologie contemporaine, et elles suscitent le même type d’interrogation : comment caractériser la constitution des formes de vie et des modes d’existence ? quel est leur statut au sein d’une sémiotique structurale ? quel est leur mode opératoire ? Ce type d’ensembles signifiants est constitué de multiples composants hétérogènes, faisant appel à plusieurs dimensions de l’analyse sémiotique : des propriétés sensibles et passionnelles, des modalisations et des aspectualisations, des pratiques dominantes, des axiologies, des types de métamorphoses. Le seul statut qui convient à ce type d’assemblage est celui de « régime sémiotique ». Comme dans le cas des « régimes temporels » ou des « régimes d’interaction », le propre d’un « régime » est ici encore de reconnaître ou de promettre la cohérence ou la congruence entre des composants multiples et hétérogènes. La composition, ou la compositionnalité, sont premières, et les variétés compositionnelles sont des régimes. A l’arrière-plan de cette problématique, se pose la question de l’architecture d’ensemble de la théorie sémiotique, et des agencements qu’elle impose, autorise, entrave ou interdit. Une architecture en niveaux hiérarchisés, comme celle du parcours génératif greimassien, impose une homogénéité catégorielle à chaque niveau, et des conversions d’un niveau à l’autre qui devraient garantir ou valider des lignes de cohérence entre les niveaux. Pourtant cette architecture en niveaux hiérarchisés a déjà quelque peine à rendre compte de ce qui se passe entre des niveaux de proximité immédiate (comme par exemple la syntaxe des structures élémentaires à l’intérieur du carré sémiotique, et la syntaxe narrative des états et des transformations) ; et surtout, elle achoppe à traiter de ce qui se passe entre les macro-niveaux respectivement sémio-narratif et discursif. Le passage entre ces deux macro-niveaux n’étant pas réductible à une « simple » conversion, le problème qu’il aurait fallu traiter est celui du rôle de l’énonciation personnelle, et de la praxis énonciative impersonnelle dans un passage qui, dans une architecture en niveaux hiérarchisés, s’apparente au franchissement d’un abyme. |

|

|

Une architecture modulaire et non hiérarchisée, comme celle de la sémantique interprétative de Rastier7, est moins contraignante et plus tolérante, mais il faut alors lui ajouter des modalités d’agencements entre modules, pour accéder à une signification supra-modulaire, pour ne pas dire globale (que Rastier récuse), des ensembles analysés. La difficulté est de même nature dans le cas de l’architecture en niveaux hiérarchisés : le parcours génératif se présente déjà lui-même, par principe, et grâce à la hiérarchie entre niveaux et aux règles de conversion, comme détenteur de la signification globale d’un texte ou de n’importe quel ensemble soumis à l’analyse, ce qui n’est guère compatible avec l’analyse en « régimes sémiotiques ». |

7 Fr. Rastier, Sens et textualité, Paris, Hachette, 1989 ; « La sémantique des textes : concepts et applications », Hermès, 16, 1996. |

|

Le problème est alors celui de la spécification des agencements entre les dispositions de chacun des niveaux d’analyse, dont aucune théorie des conversions entre niveaux n’a su rendre compte. La solution des régimes conduit non pas à des transpositions automatiques, globales et quasi universelles entre les niveaux d’analyse, mais à des agencements spécifiques entre niveaux. Les typologies des « régimes sémiotiques » s’efforcent de traiter la lacune méthodologique laissée en chantier par la solution inaboutie des conversions. Les régimes sémiotiques sont des agencements entre catégories appartenant à plusieurs niveaux, ou plus précisément, des genres d’agencements (généricité), dont les types sont des espèces d’agencements (spécificité)8. |

8 Précisons tout de suite, pour autant qu’il soit nécessaire de le faire, que la « spécification » invoquée ici n’est pas la « singularisation », car l’identification de types d’agencements spécifiques ne suffit pas encore à donner accès à la singularité particulière de tel ou tel texte, de telle ou telle situation. |

|

En résumé, un régime n’est pas un schéma, encore moins un universel ; c’est une composition (ou agencement) de propriétés et catégories appartenant à plusieurs niveaux (ou modules) d’analyse, dont on peut caractériser le genre, et dont on peut décliner les espèces. Si la compositionnalité est une caractéristique des régimes sémiotiques en général, alors cela conduit à interroger également, en parallèle, le fonctionnement sémiotique des actants collectifs. Un actant collectif peut être considéré, comme dans le Dictionnaire de Greimas et Courtés, comme déjà unifié par l’identité commune des acteurs qui le composent, ou par la complémentarité de leurs rôles à l’égard d’un même parcours de transformation narrative : on a déjà affaire ici à trois niveaux d’analyse différents : l’actant, l’acteur, le rôle, mais les deux types d’agencements internes proposés par Greimas et Courtés (et appelés « actant collectif paradigmatique » et « actant collectif syntagmatique »), neutralisent la composition : l’actant collectif peut être immédiatement reconnu dans un rôle de Sujet ou d’Objet, de Destinateur ou de Destinataire, sans que sa composition ait quelque pertinence que ce soit à cet égard. Mais les mondes anthropiques, composés de toutes sortes de figures d’existants de divers genres, et même saisis en bloc du point de vue des humains, sont par définition hétérogènes, instables, en expansion ou en réduction, globalement ou localement, en métamorphose permanente. C’est l’une des questions que doivent affronter, entre autres, la sémiotique écologique comme la sémiotique du politique : un Umwelt, un environnement, un groupe social, un peuple sont des collectifs dont la composition est décisive, notamment eu égard aux rôles qu’ils peuvent adopter, et elle doit être soumise à une analyse générique et spécifique. Le problème principal de la constitution de l’icône de la Terre, Gaïa, dans le livre de Latour Face à Gaïa, n’est pas à proprement parler son mode d’existence, puisque les dimensions existentielles de Gaïa, les genres thématiques auxquels elle participe — la science, la politique et la religion, etc. — sont déjà préalablement identifiés et stabilisés. Mais il n’en va pas de même de son mode de composition et d’agence : chaque domaine ou situation écologique exige l’identification spécifique des composants (les figures d’existants impliquées), ainsi que des puissances d’agir qui leur sont associées, et surtout des modes d’interactions entre composants et entre puissances d’agir. La difficulté, concernant Gaïa, tient surtout à ce que cette entité massive et composite, ne peut, selon Latour, être saisie globalement : la Terre, d’un point de vue écologique, n’est pas holistique, et si on se risque à la saisir globalement, elle échappe en tant que telle à l’analyse, car cette saisie holistique la convertit en tout autre chose que la Terre : « notre planète », « notre globe », etc., autant d’objets globaux, incomposés et indécomposables. C’est pourquoi la composition de Gaïa repose sur des interactions de proximité qui se propagent de proche en proche jusqu’à épuiser les possibilités de proximité ; au fil de cette propagation, des puissances d’agir interagissent, se combinent à d’autres, et ainsi de suite… 1.4. Configuration et reconfiguration des compositions Le préambule peut sembler long, le lecteur est même en droit de se demander pourquoi on le conduit sur un tel chemin de traverse qui ne semble pas pouvoir aboutir à la question du changement ! Et pourtant, le changement n’étant pas une catégorie sémiotique strictement établie, et comme il y a peu de chances qu’il le devienne à court terme, il semble prudent de le définir provisoirement et a minima. Si on fait usage de cette notion, comme le propose le responsable de ce dossier de la revue Acta Semiotica, au lieu des concepts de « transformation », de « procès » ou de « schéma narratif », déjà identifiés et validés par la sémiotique narrative, ce n’est pas seulement pour embrasser plus largement tous les cas de figure, mais parce qu’elle implique un point de vue différent sur les enchaînements syntagmatiques, et qu’elle est susceptible de mettre en lumière des modes de fonctionnement différents de ceux impliqués par les concepts antérieurs. A minima, par conséquent, nous considèrerons le changement comme un assemblage de catégories : on y trouvera inévitablement des acteurs, des actants, des figures temporelles, spatiales, aspectuelles, etc. Autrement dit, le changement sera lui aussi fondé sur une composition catégorielle, et par conséquent chercher à connaître les variétés du changement nous imposera d’en explorer les régimes. Le détour par l’actant collectif, lui aussi compositionnel, est à cet égard très instructif : une entité sémiotique compositionnelle se caractérise principalement (1) par la nature des composants hétérogènes qu’elle rassemble (leurs types d’altérités constitutives), (2) par la nature des liens qui les unissent (leur moment d’unité, ou d’autres types de liens), (3) par l’instabilité de leurs composants et des liens (une déformabilité, des séries de métamorphoses). En somme, dans la perspective que nous proposons maintenant, c’est la composition qui induit le changement, via l’une de ses propriétés, la déformabilité. S’interroger sur les régimes du changement, c’est donc faire l’hypothèse que ses significations dépendent notamment de sa composition, et des genres et espèces qui se proposent pour en assurer la cohérence ou la congruence. Nous examinons ici plus particulièrement, dans les limites imparties à cette contribution, les variétés du changement sous l’éclairage particulier de la compositionnalité des formes de vie et des actants collectifs. |

|

|

1.5. Situations, interactions et changements Une dernière observation va étendre et consolider le principe de compositionnalité dans la problématique du changement. Procédons d’abord naïvement, en faisant provisoirement confiance aux usages linguistiques : dirait-on spontanément que ce qui se passe quand un état en remplace un autre est un changement ? probablement pas sans quelque hésitation, parce que la notion de changement focalise d’abord sur ce qui se passe entre les deux états, et pas sur chacun des états séparément ; de même, oserait-on dire que le déroulement de l’histoire apporte des changements ? pas plus, parce que ce serait une pure lapalissade, l’humour involontaire en moins. En revanche, le changement sied trop bien à des situations (dans le sens de Landowski9) : la situation change, le changement de situation est significatif, changement et situation semblent des notions faites l’une pour l’autre ; en termes plus techniques, entre l’actant (la situation) et le prédicat (changer), une isotopie (classématique) assure la cohérence. De fait, si l’on peut parler de changement dans le cours de l’histoire, ce n’est pas en raison de tels ou tels événements particuliers, mais parce que l’histoire est elle aussi constituée, entre autres, de situations complexes et de large portée, que ces situations changent, tout en sachant que ces changements n’épuisent pas les possibilités de signification de l’histoire. En résumé, on transforme un état en un autre, mais on change des situations en d’autres situations. |

9 Dans La société réfléchie, Paris, Seuil, 1985. |

|

L’isotopie en question, commune à la situation et au changement, c’est précisément leur caractère composite : un ensemble composite dont les éléments sont perçus, sinon comme entièrement cohérents, du moins solidaires les uns des autres ; des éléments qui se tiennent les uns les autres, qui font bloc. Grâce à l’évolution de sa composition, cet ensemble composite passe d’une configuration à une autre ; on saisit un changement quand la seconde configuration prend forme et peut être reconnue ; on peut alors définir le changement comme une évolution de la composition d’une situation, qui affecte l’ensemble de ses composants et de leurs relations. Le changement serait dans ce cas le nom de cette reconfiguration, composite et solidaire. |

|

|

Dans la récente tradition socio-sémiotique10, la situation était l’objet central de l’analyse, et remplaçait le texte dans ce rôle. La situation se caractérise précisément, à la différence du texte, par le fait qu’elle est composite : c’est un assemblage, supposé pertinent, où l’on trouve aussi bien des acteurs sociaux, des lieux, des moyens de communication, des comportements, des textes, etc. Ainsi conçu, le concept de situation permet d’échapper à la distinction ruineuse entre le texte et le contexte : tout ce qui est considéré comme pertinent pour l’analyse, texte et contexte, se retrouvait ensemble dans la situation ; le contexte était ainsi « sémiotisé », disait-on, tout simplement parce qu’il était intégré à l’objet de l’analyse sémiotique. Ensuite, les développements plus récents de la socio-sémiotique ont surtout mis en avant, pour en circonscrire l’objet d’analyse principal, l’interaction. Superficiellement, on pourrait croire que la focale épistémologique a été déplacée : avant, la socio-sémiotique s’occupait de l’équivalent social des états, les situations, et après, elle se serait occupée de l’équivalent social des actions-transformations, les interactions. Mais le déplacement de la focale est tout autre : c’est un déplacement entre deux échelles d’analyse, entre l’échelle macro (la situation) et l’échelle micro (l’interaction). Car de quoi est donc composée une situation ? D’un certain nombre d’éléments que l’on pourrait désigner comme des « états de choses ». Mais un simple agglomérat d’états de choses ne fait pas une situation. Pour passer du simple agglomérat à une « situation », il y a deux voies différentes et complémentaires : la voie méréologique et la voie processuelle. Nous reviendrons plus loin sur la voie méréologique. Quant à la voie processuelle, elle concerne la régulation d’un flux, d’un cours d’action ou d’un cours d’existence : la manière dont le flux est régulé convertit une simple juxtaposition vide de sens en une évolution significative. La signification est à construire à partir de la « manière de fluer », et pas à partir de son seul résultat final. |

10 Cf. E. Landowski, La société réfléchie, op. cit. |

|

Concernant notre entité composite, pour qu’elle devienne une situation, il faut donc qu’elle comporte des interactions entre les éléments agglomérés. Toutes les théories qui manipulent des entités compositionnelles invoquent ce ressort interactif : au sein de l’acteur-réseau, concept développé au sein de la sociologie dite de la « traduction », par exemple, les liens entre les nœuds du réseau sont des interactions ; au sein du système-terre, soit la biosphère de Vernadsky, soit la Gaïa de Lovelock, entre tous les éléments assemblés, le lien est assuré par les interactions11. Mieux encore, chaque lien d’interaction étant lui-même en interaction avec les autres, cette association démultiplicative assure la propagation du principe interactif jusqu’aux frontières de la « situation » : au-delà de cette frontière, les interactions ne se propagent plus, nous ne sommes plus dans la situation d’origine, mais au-delà, ou dans une autre situation. L’interaction et la propagation des interactions entre interactions, c’est la régulation du cours d’existence d’une situation, et c’est aussi ce qui rend compte de l’émergence des formes de vie. |

11 W. Vernadsky, La biosphère (1929), Paris, Seuil, 2002. J. Lovelock, La Terre est un être vivant. L’hypothèse Gaïa (1995), Paris, Flammarion, 1999. |

|

En effet, parallèlement aux implications entre composition, situation et interaction, on peut en envisager une autre, complémentaire, entre composition, situation et forme de vie. Revenons à notre « entité composite » : en tant que composition, elle est nécessairement dotée d’un moment d’unité qui permet à la fois de lui reconnaître une identité, et de tester sa résistance au changement. C’est ce que nous avons appelé plus haut la « voie méréologique ». Le moment d’unité porte l’intentionnalité de notre entité composite, comme le démontre Bordron12, mais on ne peut en construire la signification que s’il est associé à une sémantique et une axiologie. Par exemple, la récurrence des situations où un acteur se consacre exclusivement à un seul type de pratique, formant à elle seule un ensemble reconnaissable et résistant, semble intentionnelle, c’est-à-dire potentiellement signifiante, mais n’actualise sa signification que si on parvient à identifier un attachement passionnel (indice d’une valorisation intense) portant spécifiquement sur ce caractère exclusif de la pratique dominante : ce sera alors une forme de vie, celle spécifique du dévouement à une cause. Mais, pour être considérée comme une forme de vie, la situation en cours de changement doit être à la fois élargie et saturée : le fait de s’adonner de manière répétitive et exclusive à une seule pratique, dans une seule situation, ne constitue pas un « dévouement ». L’actant « dévoué » se déplace périodiquement d’une pratique et d’une situation à une autre, ou bien les adopte parallèlement. Autrement dit, le dévouement ne sera manifesté comme forme de vie que si on peut élargir son domaine de manifestation à toutes les pratiques et toutes les situations concernées par un attachement passionnel exclusif, exprimant une axiologie par une valorisation intense. Nous devons insister sur ce processus de « saturation ». Une autre relation entre les situations et les formes de vie peut être envisagée, sur la voie processuelle, celle de la régulation des flux. L’entité composite est alors dotée d’un cours d’existence, emportée dans un flux, notamment de métamorphoses ; nous avons évoqué la régulation de ce flux, via la propagation contrôlée et limitée des interactions, et là aussi, si cette manière de réguler le flux est associée à une sémantique et une axiologie, la « situation » est convertie en « forme de vie ». Nous avons évoqué plus haut, à propos de la constitution des situations, des interactions entre interactions, et surtout le fait que la propagation interactionnelle qui s’en suit rencontre une limite, celle où la situation de référence fait place à une autre situation : une propagation à l’intérieur d’une entité composite, et une limite de la propagation, la frontière du domaine de cette entité, c’était déjà une description de ce que nous appelons maintenant la saturation. |

12 Cf. J.-Fr. Bordron, « Les objets en parties (esquisse d’ontologie matérielle) », in J.-Cl. Coquet et J. Petitot (éds.), L’objet, sens et réalité, Langages, 103, 1991. |

|

Nous pouvons concrétiser cette description en examinant par exemple le principe de fonctionnement de la civitas romaine13. La civitas est une situation que l’on obtient, à partir d’une entité composite qui est un principe politique, en la projetant et en l’ancrant dans un espace-temps de manifestation. L’entité composite accueille une multitude d’acteurs différents, mais qui sont caractérisés par un seul type d’interaction générique, l’interaction entre les cives. Les membres du collectif dénommé « civitas » sont des citoyens qui ne peuvent entrer en interaction qu’avec d’autres citoyens : littéralement, ce sont des « concitoyens ». La propagation des interactions « concitoyennes » dans l’espace-temps social rencontre une limite, la frontière de la civitas : cette frontière est celle où les interactions ne trouvent plus de concitoyens, mais d’autres partenaires, nommés hostis en latin, c’est-à-dire les « autres », soit accueillis comme hôtes, soit combattus comme étrangers hostiles : au-delà de la frontière du domaine « civitas », une autre situation politique et d’autres genres d’interactions se déploient. Les conditions d’actualisation d’une sémantique et d’une axiologie sont alors remplies : l’alter et l’alter égo ; la convivialité et l’égalité ; les relations proximales et les relations distales ; la confiance et la défiance, etc. La civitas est donc un genre de situation qui peut donner lieu à une forme de vie. Nous venons de décrire le processus de saturation, par lequel la situation accède au statut de forme de vie. La concitoyenneté ne devient une forme de vie qu’avec l’expérience de la limite de son domaine, et de la confrontation avec d’autres situations. Régimes, situations, formes de vie et changements ont une propriété en commun, qui s’apparente au principe de l’isotopie. L’ancienne notion d’isotopie, toujours d’actualité, s’applique à des parties de discours différentes, successives et discontinues. L’isotopie répond à la question élémentaire : comment peut-on interpréter une phrase dont les composants sont tous différents et dont la seule règle apparente est la répartition – variable selon les langues et les registres de langue – des types de composants (les parties du discours) entre les différentes positions de la séquence phrastique ? La réponse est : ces différents composants ont un classème commun, ce classème, repris dans plusieurs composants, constitue une isotopie. Mais déjà, dans cette approche linguistique, l’isotopie obéissait au processus de saturation : l’enjeu de l’analyse était en effet d’explorer les possibilités de propagation de l’isotopie, et, si possible, la limite au-delà de laquelle elle laisse place à d’autres isotopies. |

13 E. Benveniste, « Deux modèles linguistiques de la cité », dans Problèmes de linguistique générale 2, Paris, Gallimard, 1974. |

|

Avec l’approche par les « régimes » et les organisations « compositionnelles », la sémiotique rencontre aujourd’hui la même problématique, mais à une échelle différente, et avec des enjeux méthodologiques plus complexes : dans un « régime sémiotique », une « situation », ou une « forme de vie », nous postulons par principe l’hétérogénéité des composants, des niveaux, des catégories d’analyse. Comme nous l’avons montré, nous posons donc une « composition » donc il faut rechercher les liens constitutifs et les forces de maintien de ces liens. Nous partons alors en quête d’isotopies. Pour les « formes de vie », nous avons invoqué, par exemple, la « congruence » des choix effectués à tous les niveaux du parcours génératif : une congruence entre les choix sensibles, sémantiques, actantiels, modaux, aspectuels, figuratifs, etc.14. « Congruence » pourrait être le nom spécifique de l’isotopie, quand elle s’applique à la complexité interne d’une situation ou d’une forme de vie. Il n’est pas exclu que ce rapprochement avec l’isotopie soit perçu aujourd’hui comme un excès d’old school love. Mais il a au moins la vertu de nous rappeler que, sous des dehors apparemment toujours plus complexes et plus neufs, nous sommes toujours en quête des mêmes types de solutions pour les mêmes types de problèmes. |

14 J. Fontanille, Formes de vie, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2015. |

|

Un ensemble conceptuel cohérent se dessine maintenant, dans la perspective d’une sémiotique du changement ; nous avons besoin (1) d’une entité sémiotique de référence (l’objet d’analyse) qui doit être, dans la perspective particulière du changement, une entité composite : collective, hétérogène, instable, métamorphique ; (2) d’un principe de composition permettant de spécifier le genre d’entité composite auquel on a affaire : ce principe serait de nature méréologique, on l’appellerait donc, à la suite de Bordron15 (1991), le « moment d’unité » de l’entité en question, et on lui confierait le rôle de maintien de l’entité dans son identité ; (3) le principe de composition pourrait être également, ou alternativement, processuel, sous la forme, par exemple et parmi d’autres possibles, de liaisons dynamiques et propagatives entre les interactions et entre les composants de l’entité composite ; |

15 Cf. « Les objets en parties... », art.cit. |

|

(4) un principe de métamorphose de l’entité, permettant de caractériser les différentes voies possibles pour le changement ; (5) une conversion possible de l’entité composite en situation, par l’inscription dans un espace-temps orienté de manifestation ; (6) une autre conversion possible, de l’entité composite et de la situation en forme de vie, par l’intégration d’une sémantique et d’une axiologie à la régulation méréologique et/ou processuelle de leur composition. A minima, on peut faire l’hypothèse que les types de changements qui pourront affecter l’entité composite dépendront au moins à la fois de 1 (les éléments assemblés), de 2 (le moment d’unité), et de 3 (le type d’interactions admis ou refusé dans l’entité). En outre, si l’entité composite (c’est-à-dire le principe compositionnel) est le point de départ de cette construction, on peut caractériser : — la situation par l’adjonction de l’espace-temps de la manifestation, — la forme de vie par la saturation des propagations et par l’actualisation d’une sémantique et d’une axiologie, — le changement par la capacité à modifier l’ensemble solidaire d’une composition, situation ou forme de vie. 2. Pourquoi le changement doit-il être examiné On se demande souvent après-coup à quel moment la vie s’est transformée en destin incontrôlable, quand la machine s’est emballée, si c’est un enchaînement d’événements passés qui préside au changement ou si le changement lui-même est inscrit dans l’avenir. La question posée ici par le romancier est double : (i) le changement est-il une propriété du temps, ou bien le temps est-il une propriété du changement ? et (ii) la saisie ou l’interprétation du changement doivent-elles être orientées rétrospectivement ou prospectivement ? On devine déjà sa préférence et sa réponse : une puissance d’agir (la machine qui s’emballe) vient du passé et se projette dans l’avenir, et le changement reconfiguré en destin traverse le présent d’énonciation sans le marquer, sans même le prendre pour repère. Voilà déjà un « régime du changement », où l’emballement d’une puissance d’agir neutralise toute prise subjective sur le temps. Et voilà donc aussi le problème à traiter dans toute sa difficulté : le changement n’appartient à aucune catégorie ou dimension sémiotique en propre, et la signification des régimes du changement résulte à la fois de leur composition catégorielle (existentielle, modale, aspectuelle, temporelle, topologique, etc.) et de leur consistance, par laquelle, notamment, la domination de l’une de ces catégories peut s’imposer à toutes les autres. 2.1. Naviguer entre les échelles Mais s’imaginer que le changement est une « machine emballée », dans un récit qui n’est constitué par ailleurs que d’une série d’événements, singuliers ou récurrents, mais de faible portée, et suivis seulement de conséquences à proximité, c’est changer d’échelle d’analyse. La recherche de la signification du changement (ici, la signification de petits faits quotidiens et apparemment anodins) impose une navigation entre des échelles d’analyse, vers les échelles plus hautes (comme dans l’exemple évoqué) ou vers les échelles plus basses. La question des échelles est rarement abordée en sémiotique, au moins explicitement et en tant que telle16. Pourtant presque toutes les sciences, tous les domaines de recherche prennent en considération les différences d’échelles. |

16 Seul Landowski (à notre connaissance) a fait usage, au moins deux fois, des échelles de temps (2021) et des échelles du sens (2009). D’autres aussi, mais sans donner un rôle central et majeur aux échelles, comme par exemple dans Tiziana Migliore et Marion Colas-Blaise, « Les catégories métriques en sémiotique », Actes Sémiotiques, 126, 2022. |

|

Une différence d’échelles implique, pour l’analyste, une différence de point de vue. Par exemple, si on pose comme hypothèse que toute entité candidate au statut d’actant en général est par principe composite, constituée de partie et d’aspects, traversée par des flux et des forces, maintenue ensemble par des liens, alors l’actant individuel serait saisi à une échelle d’analyse où la question de sa composition interne serait neutralisée, et par conséquent où ses métamorphoses ne seraient pas pertinentes. L’adoption d’une échelle d’analyse apparaît alors comme un postulat ou un choix épistémologique, par lequel l’analyse se donne un objet spécifique, dont découlent à la fois une partie de ses hypothèses primitives, de sa méthode d’investigation, et des critères de validité de ses résultats. Ces observations montrent ce qu’est et ce que n’est pas un changement d’échelles : (i) un changement d’échelle est d’abord un changement de forme, et non de substance ; (ii) le changement d’échelle induit un changement de point de vue, mais pas de méthode globale ; (iii) à toutes les échelles, on a affaire au même objet d’analyse, mais à des présentations différentes de cet objet, chacune d’entre elles correspondant à une partie de l’objet global, ou une partie de partie ; (iv) ce qui est saisissable à chaque échelle doit obéir à des lois d’organisation et de fonctionnement spécifiques ; et enfin (v) on doit pouvoir identifier des déterminations orientées entre les échelles, que ce soit de la plus basse vers la plus haute, ou l’inverse, des déterminations transverses qui justifient une navigation entre les échelles en cours d’analyse. |

|

|

La géographie, l’histoire, la sociologie, et bien entendu les sciences biologiques et les sciences de la nature se donnent plusieurs échelles différentes. Dans le domaine des sciences du langage, la distinction entre niveaux d’analyse prend presque toujours la place de la différence d’échelles : le phonème, le mot, la phrase, le discours, par exemple, sont des objets d’analyse différents et en partie autonomes, qui sont alors confiés à des sous-disciplines distinctes du champ de la linguistique, et leur différence de taille ne suffit évidemment pas à en faire des « échelles ». François Rastier propose en revanche une distinction qui s’apparente à une différence d’échelle, une distinction entre trois « paliers » sémantiques, micro, méso et macro, utilisés à plusieurs fins. L’une d’entre elles consiste à caractériser trois paliers (ie. des échelles) d’une même sémantique unifiée17 : micro-sémantique (du morphème à la lexie), méso-sémantique (du syntagme à la période), et macro-sémantique (de la période au texte). Il s’agit bien de différences d’échelles, parce que, d’une part, ce ne sont pas trois objets différents, mais trois parties emboîtées de l’objet, donnant lieu à trois points de vue sur le même objet, et d’autre part, les mêmes principes généraux de méthode sont conservés d’une échelle à l’autre : il s’agit bien d’une sémantique unifiée, et pas d’une juxtaposition entre plusieurs sémantiques. De son côté, la sémiotique greimassienne traite partiellement le problème par une distribution en « niveaux », mais cette conception se heurte aux apories de la conversion entre niveaux (cf. supra). La conception impliquant un changement d’échelles et de point de vue contraint à ajouter une instance épistémologique (celle qui adopte un point de vue pour chaque échelle), mais évite les difficultés de la conversion entre niveaux. |

17 Fr. Rastier, Sémantique et recherches cognitives, Paris, P.U.F., 1991, pp. 110-111. |

|

Il y a au moins deux raisons pour lesquelles il serait opportun que l’analyse sémiotique du changement prenne en considération les différences d’échelles : (1) parce que si on fait l’hypothèse prudente mais forte que les conditions d’observations modifient la nature de ce qu’on observe, alors il serait recommandé de prévoir quelques types bien marqués de « conditions d’observation » ; les échelles d’observation fournissent de tels types ; (2) et parce que si, dans une science où la pertinence repose sur des distinctions ou oppositions entre propriétés, on ne distingue pas d’emblée des échelles, alors on prend le risque de prendre pour une différence pertinente (par exemple entre tel ou tel type de changement) ce qui n’est qu’une différence d’échelle d’observation (par exemple un type de changement relevant du macro-changement, et un autre relevant du méso- ou du micro-changement). Quelle est l’instance de référence du macro-changement, l’existence ou le changement lui-même ? L’histoire des idées pullule d’interrogations de même nature. La plus fréquente, peut-être la plus ancienne, consiste à se demander quel est, de l’existence et du changement, le terme de référence. La réponse la plus courante fait de l’existence le point de référence, et le changement, ce qui l’affecte. C’est ce qui conduisait Parménide à considérer que le changement étant une remise en cause de l’être, son statut ne pouvait relever que du non être, et par conséquent, impensable dans les termes de l’existence. Mais, si on distingue l’être et l’existence, la référence s’inverse : à la différence de l’être, l’existence implique la corrélation de nombreuses catégories, dont l’espace et le temps, et des compositions variables entre ces catégories et dimensions. Il en résulte qu’il n’y a pas d’existence au sens universel, mais uniquement des modes d’existence composables et transformables. Dans cette perspective, le seul mode d’existence qui puisse prétendre à l’universel, ou plus raisonnablement, faire référence en général, ce serait le changement. Toutes les stases et autres existences attestées, seraient-elles alors des étapes, des arrêts, des bifurcations ou des accidents du changement ? C’était déjà l’option retenue par Héraclite : Il n’y a de permanent que le changement ; face à l’eau du fleuve qui ne cesse de passer, l’affirmation de l’existence du fleuve, loin de faire référence, est de l’ordre de la concession, voire du paradoxe : le fleuve existe quand même. Il faut alors s’interroger sur les conditions et propriétés du changement requises pour que ce qui change existe quand même. Cette seconde conception du changement nous semble la plus propice à une approche sémiotique de ses significations : au lieu de traiter le changement comme ce qui compromet l’existence, on le considère comme ce qui produit les conditions et les manifestations existentielles. L’une d’entre elle est même, dans cette perspective, décisive : si tout est en perpétuel changement, tout devient autre chose à tout moment et en tout lieu, et le changement articule le même et l’autre : le changement serait alors la production de l’altérité, laquelle est la condition minimale pour qu’une signification puisse être sentie, perçue, construite ; l’hypothèse d’une existence qui ne serait composée que de mêmes est précisément celle qui nous fait sortir de l’existence sémiotique, et même aussi de la forme d’existence qu’on appelle « la vie ». Changer, c’est vivre, et réciproquement. 2.3.1. Que faire du changement ? Le conduire, l’accepter, |

|

|

A l’échelle méso, le changement est, si l’on peut dire, à portée de main : c’est l’échelle où les individus et les collectifs humains sont pris à partie dans le changement, où ils ont des rôles à jouer, des positions à adopter. A cette échelle anthropomorphe, des institutions, des organisations, et des politiques publiques se positionnent ainsi par rapport au changement. Lors de ces positionnements, le changement est très rarement envisagé comme une transformation prévue, voulue et implantée, sauf dans quelques slogans auxquels personne ne croit plus. Et si la transformation envisagée est de ce type, il est encore plus rare qu’elle soit désignée comme un « changement »18. Il est plus adapté en ce cas d’évoquer une « évolution », voire une « révolution ». L’objectif n’est pas ici de faire une analyse lexicale des termes apparentés au changement, mais de comprendre ce que ces variations lexicales s’efforcent de saisir. En effet, la question sous-jacente à laquelle ces dénominations répondent est celle de la position actantielle des acteurs qui sont affectés par le changement : sont-ils à la manœuvre, comme programmateurs ou manipulateurs ? sont-ils évincés du processus, tout en devant assumer ou pas ses effets sur eux-mêmes ? sont-ils en mesure de contrôler ces effets, d’orienter le flux des évolutions, de s’y ajuster ou d’en réduire l’impact ? |

18 « Le changement dans la continuité », « Le changement, c’est maintenant », sont des exemples emblématiques de l’utilisation du « changement » comme leurre et rideau de fumée, les exemples mêmes d’un usage insignifiant de la notion de changement. |

|

La formulation même de ces interrogations est pluri-catégorielle. Sont en effet concernés les rôles actantiels (sujet, objet, destinateur, destinataire), les modalités (de l’ordre du devoir, du vouloir, du savoir et/ou du pouvoir), les aspects (accompli/inaccompli, duratif/itératif, etc.), le tempo (lent/rapide, accéléré/ralenti), le rythme (rupture, scansion, schème récurrent, etc.), etc. Mais l’effet global de ces compositions catégorielles est celui de la « prise » : les acteurs ont-ils prise ou pas sur le changement ? Le changement « donne-t-il prise »19 ou pas à quelque autre instance que lui-même ? |

19 Cf. E. Landowski, « Avoir prise, donner prise », Actes Sémiotiques, 112, 2009. |

|

L’hypothèse qui nous semble la plus féconde d’un point de vue sémiotique est de supposer que le changement est l’instance qui porte le processus, autrement dit qu’une puissance d’agir émane d’une certaine composition de la scène ou de la situation, et qu’elle peut porter le changement sans autre intervention, a fortiori extérieure. Quand on cherche à mettre l’accent sur cette configuration, aujourd’hui, on parle alors plus volontiers de « transition ». Quand le changement climatique est dénommé « transition climatique », par exemple, il est signifié que, quelles que soient les causes de ce changement, le mouvement est maintenant engagé, irrémédiablement, (la machine est emballée, cf. supra) et que même la suppression ou la neutralisation des causes ne pourrait plus arrêter le processus. C’est pourquoi, même quand l’issue du processus est incertaine ou même positive, toute prétention à le piloter de l’extérieur serait vaine agitation, voire un leurre et une manipulation de l’opinion. Dans le domaine des organisations et de l’action publique, on apprend pourtant à « conduire » le changement. « Conduire » le changement repose sur une métaphore où le changement est traité comme une machine en partie autonome : on conduit une automobile, une locomotive ou un avion, mais pas un moyen de déplacement avec lequel on fait corps (un vélo, un cheval), encore moins son propre corps qui marche, ou qui court. Cette autonomie est précisément celle de la puissance d’agir propre à la machine, et donc à l’instance « changement » elle-même. La « conduite » du changement présuppose que le changement dispose de sa propre logique et dynamique narratives, et que la seule intervention possible serait, non pas de le modifier ou de l’arrêter, mais de l’accompagner. A une autre échelle, il s’agit même d’accompagner tous ceux qui sont affectés par le changement, en quelque sorte pour les aider et les inciter à « changer » eux-mêmes20, afin que, par leur résistance ou leur inertie, ils ne dénaturent pas les résultats du changement. |

20 Cf. J. Fontanille, « Le consentement par les nudges. Influence, persuasion et inflexion des comportements dans les politiques publiques », in P.-A. Pontoizeau (éd.), La propagande politique au 21e siècle. Novations et perspectives 2021, C@hiers de psychologie politique, 38, 2021. |

|

On comprend bien ici qu’un choix de régime du changement s’impose. On peut d’abord considérer que l’autonomie de la machine du changement est telle que, si on ne veut pas être évincé du cours d’existence concerné, il ne reste plus qu’à l’encourager ou à l’accepter, à l’investir de valeurs assumées ou à donner simplement son assentiment. Dans la typologie proposée par Landowski, l’alternative se réduirait à l’assentiment (selon lui, du côté de l’aléa) et à l’ajustement (selon lui, du côté de la disponibilité). Mais on peut aussi dénoncer la mise en scène de cette autonomie : face au TINA (There Is No Alternative) de Margaret Thatcher, on dénonce par exemple l’artefact rhétorique d’une naturalisation des processus économiques ; la machine n’est ni emballée ni incontrôlable, et on peut même encore changer de machine ou en fabriquer une autre. Dans ce cas, une instance extérieure (celle du refus et de la résistance) se lève face à une autre instance extérieure (celle d’une programmation et/ou d’une manipulation, dans les termes de Landowski). On choisit donc globalement entre un régime du changement qui est de l’ordre de la conduite, du soutien ou de l’assentiment, c’est-à-dire globalement un régime de consentement, et un autre qui est de l’ordre de l’entrave, de la résistance, voire du sabotage, ou de l’alternative révolutionnaire, globalement un régime du refus. |

|

|

On notera ici que les deux ensembles distingués par Landowski (assentiment & ajustement / programmation & manipulation) ne donnent pas lieu aux mêmes types de compositions catégorielles. La différence principale étant de nature actantielle : le premier ensemble n’implique pas d’incidence polémique, alors que pour le second, le changement lui-même est l’objet d’une polémique. Pour illustrer cette différence, on peut par exemple examiner la manière dont Chris Argyris, sociologue des organisations, est conduit à distinguer deux types d’apprentissages : (1) l’apprentissage « en boucle simple » consiste simplement à reprendre la même procédure, jusqu’à sa complète réussite, alors que (2) l’apprentissage « en double boucle », se heurtant à une difficulté que la procédure ne permet pas de résoudre, change alors les conditions initiales et/ou la procédure elle-même pour parvenir au succès21. Le premier cas est celui d’un changement par acquisition de compétences, alors que le second est à la fois un changement par acquisition de compétences et par la remise en cause et la maîtrise des conditions initiales, des objectifs et de la procédure. Il est clair ici que la « prise » s’est déplacée : on est passé de la prise sur le résultat, que procure l’acquisition de compétences, à la reprise sur la procédure, que procure la reconfiguration des conditions initiales et des objectifs. Et dans ce choix aussi, il n’y a aucune incidence polémique dans le premier cas, et une forte probabilité de conflit et de polémique dans le second. |

21 C. Argyris et D. Schön, « Organizational Learning. A theory of Action Perspective », Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 77/78, 1997. |

|

2.3.2. Composition et identité Nous avons évoqué plus haut l’instance et la puissance d’agir autonome du changement, en suggérant que cette dernière porte plus particulièrement sur la composition d’une situation ou d’une scène pratique. La composition est également, rappelons-le, une des conditions qui permettent d’identifier un régime sémiotique du changement. L’interrogation qui portait, à l’échelle de la macroanalyse du changement, sur la préséance entre existence et changement, a conduit à la déplacer, en introduisant l’altérité et la gestion stratégique de cette altérité. On peut concevoir cette altérité sur l’axe syntagmatique, comme la production continue des « autres » qui doivent être intégrés à une situation ou une scène d’origine ; mais on peut aussi en examiner les effets sur l’axe paradigmatique, notamment celui de l’identité à soi-même. La distinction entre syntagmatique et paradigmatique perd toutefois beaucoup de son intérêt si on fait du changement le régime existentiel de référence, et des modes d’existence, le résultat de fixations, de stases et/ou de maintiens plus ou moins durables de tel ou tel régime sémiotique du changement. Dans ce cas, toutes les entités impliquées dans le changement sont, par défaut, considérées comme des métamorphes, et la question qui se pose alors est celle des conditions de possibilité d’existences identifiables (c’est le problème d’Héraclite, cf. supra) On peut considérer par exemple les évolutions dans les âges de la vie. Inutile d’insister sur leurs manifestations dans l’apparence physique, dans les capacités cognitives et sensitives, voire dans les émotions, les passions et les humeurs : elles sont bien connues. Ces évolutions remettent-elles en cause l’identité de l’individu humain ? D’un point de vue physiologique, tout le matériel biologique composant le corps est en permanence renouvelé, et pourtant on s’accorde en général pour considérer qu’il s’agit bien toujours de la même personne. Il arrive parfois qu’on ajoute que seule la mort interrompt ce renouvellement, ce qui est inexact, car la circulation du matériel biologique continue alors, et même, surtout, échappe aux limites du corps individuel. Plusieurs philosophes (Hobbes, Locke, Hume, etc.) se sont saisis du problème, à savoir : en quoi consiste la permanence en ce cas ? Hobbes évoquait une structure invariante fondée sur des propriétés transversales à tous les composants. Locke avance dans le même sens la « permanence d’une organisation ». Hume suggère de distinguer l’individu physique et sa « personnalité », conçue sur le même mode qu’une « république dont les membres ne cessent de changer tandis que les liens d’association demeurent » (Traité de la nature humaine, I, IV, VI). Plus récemment, les anthropologues de l’écologie contemporaine, comme Lovelock et Latour, proposent de traiter la Terre, qui est à tout instant en proie au changement, comme une quasi-personne, Gaïa, une instance immanente qui résulte de la composition de l’ensemble des entités et puissances d’agir de ses composants. Les notions de « personne » ou de « personnalité » sont bien trop spécifiques pour résoudre notre problème. En revanche, elles fournissent l’indice d’une solution : reconnaître à une entité quelconque un statut « personnel », ce n’est pas nécessairement l’identifier comme un être humain, c’est a minima lui reconnaître une puissance d’agir étayée par une intentionnalité, intentionnalité étant entendu ici comme susceptible de porter une possibilité de signification indépendamment des changements subis (ou malgré eux). L’intentionnalité d’une composition, c’est précisément ce dont traite Bordron dans son article sur « Les objets en parties », et qu’il attribue au « moment d’unité » de l’objet. Le moment d’unité est le mode d’assemblage d’une configuration composite et métamorphique. Dans le changement, il résiste et persiste, il s’effondre et se reconstitue, ou il perd toute efficience d’assemblage. On peut poser par convention qu’un changement qui ne brise pas le moment d’unité d’une composition est une altération, alors que celui qui brise et reconfigure le moment d’unité est une mutation. Si la métamorphose est le mode par défaut, nous pouvons alors caractériser les régimes de changement, en méso-analyse, selon que le changement est contenu ou relâché, selon qu’il est confirmé ou infirmé. Autrement dit, la permanence n’est qu’un des effets possibles, celui de la résistance aux altérations (la composition est reconnue malgré les altérations du moment d’unité). Symétriquement, le changement de moment d’unité (la mutation) peut se voir opposer la fermeté d’un maintien du moment d’unité. Conformément à la prééminence accordée au changement et aux métamorphoses sur l’existence et ses stases, ce sont ici les figures de stabilisation (permanence et maintien), qui manifestent la résistance, et les structures polémiques sont impliquées dans les relations et tensions, respectivement, entre mutation et maintien, et entre altération et permanence. Soit, sous forme de carré sémiotique :

Les métamorphoses des moments d’unité des compositions |

|

|

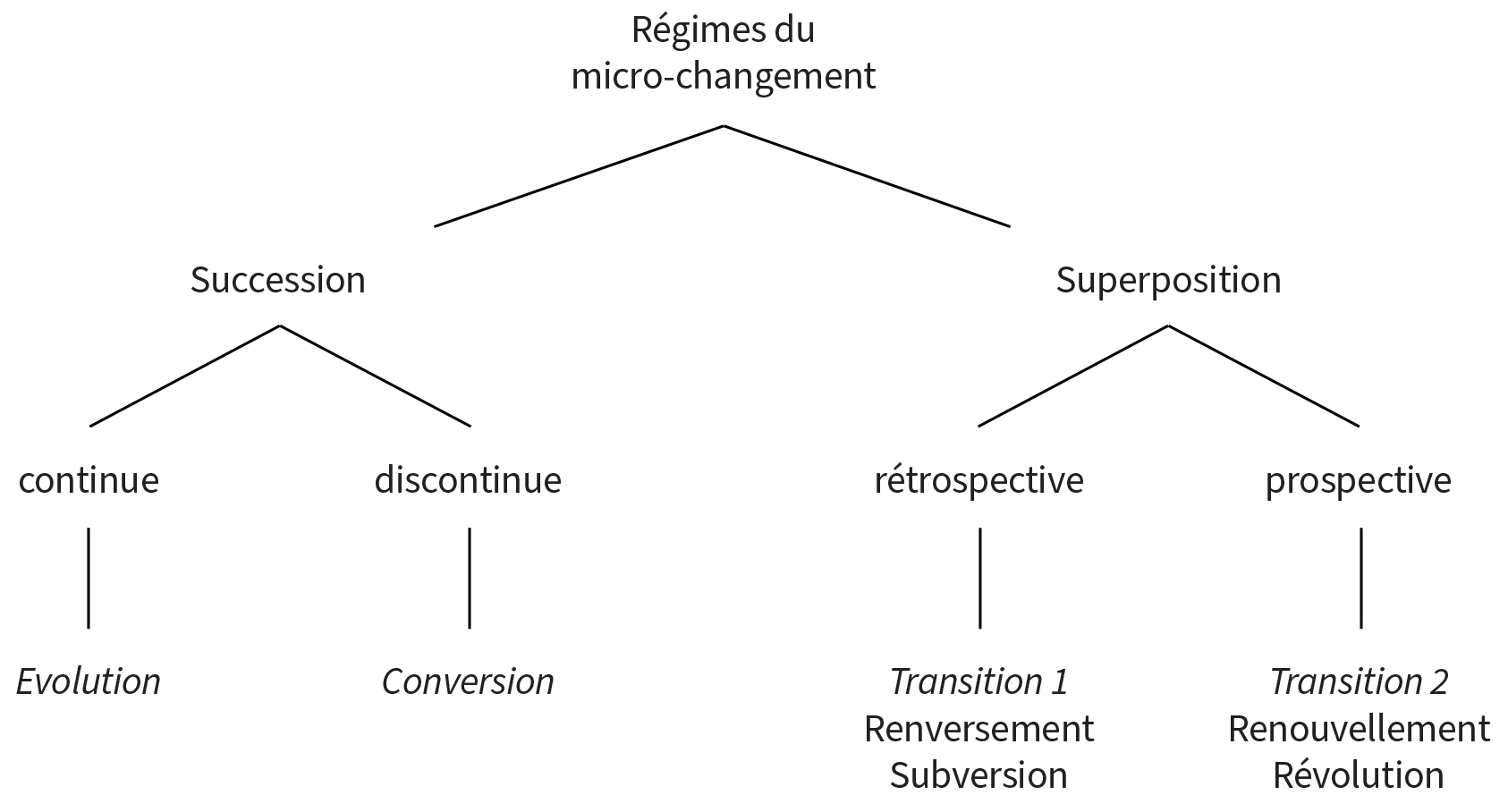

Aristote, dans sa Physique, montre la compatibilité du changement et de la continuité. Il distingue quatre types principaux de changement : de qualité, de place, de taille et de création/destruction de substance. Dans chaque cas, on a affaire à un processus « graduel », et non à un changement discontinu : le changement occupe un certain laps de temps, et toute la difficulté tient alors à l’identification ou à la projection d’un seuil de basculement de l’identité. Même si on considère que le changement est une substitution d’un état — final — à un autre — initial —, il n’en reste pas moins qu’entre les deux états, le changement se présente (notamment à notre perception) comme une transition d’un état à un autre. Dans une transition, plusieurs questions se posent : y a-t-il un seuil de sortie de l’état initial ? y a-t-il un seuil d’entrée dans l’état final ? ces deux seuils coïncident-ils ? s’ils ne coïncident pas, comme se succèdent-ils ? Aristote propose de distinguer à cet égard la contiguïté et la continuité : sous le régime de contiguïté, « les extrémités sont en contact, c’est-à-dire dans un même lieu quoique distinctes » ; sous le régime de la continuité, « elles se confondent en une extrémité commune aux deux éléments » (op. cit.). Nous proposons de distinguer ces deux micro-régimes de changement en les dénommant respectivement « conversion » et « évolution ». Visuellement, cette différence pourrait être traduite ainsi, et elle serait de l’ordre du « discret / non discret » :

La contiguïté, solution « discrète », est caractéristique d’une « mutation » : un état s’est substitué à un autre, leurs deux extrémités peuvent se toucher ou ne pas se toucher, cela ne change rien à la mutation. La continuité est caractéristique d’une « évolution » : le fait que deux états se succèdent est perceptible, mais le lieu du passage de l’un à l’autre ne l’est pas. Ces deux solutions aristotéliciennes, toutefois, ne prennent pas en compte la situation où les deux segments extrêmes des deux états (et pas seulement leurs deux seuils) se superposent, ce qui serait la visualisation la plus adéquate d’une « transition » :

|

22 Sur ces questions, nous nous inspirons en partie de Guy Achard-Bayle, « Le changement », in G. Achard-Bayle, Grammaire des métamorphoses. Référence, identité, changement, fiction, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2001, ch. 3 (https://www.cairn.info/grammaire-des-metamorphoses--9782801112847-page-75.htm). |

|

Notons ici que cette description de la transition, à l’échelle micro, ne peut être assimilée à la notion de transition développée par François Jullien à partir de son analyse de la conception du changement dans la tradition chinoise. Celle-ci, en effet, relève d’une autre échelle (macro) que celle qui nous occupe ici : à l’échelle macro, on n’identifie pas des états et des changements entre états, mais un flux global et permanent qui n’est pas structuré par une succession, mais par une infinité de superpositions23. La conception de la transition proposée par Jullien ne peut donc pas être un des genres du micro-changement. |

23 En outre, l’infinité des superpositions à l’échelle macro ne serait pas visuellement représentable. Dans toutes les sciences, les échelles se distinguent aussi par les visualisations spécifiques qu’elles requièrent ou acceptent. |

|

Il résulte de ces premières distinctions que le régime de micro-changement par transition est le plus riche d’effets sémiotiques. Dans le cas de la contiguïté et de la continuité, la différence principale est seulement de l’ordre de la perception : la frontière entre les deux états est perceptible ou ne l’est pas. La seule incidence est d’ordre énonciatif et interprétatif : dans un cas, on peut énoncer la signification du changement en se fondant sur l’expérience sensible d’une rupture ; dans le second cas, on ne peut énoncer la signification du changement qu’en faisant appel à des différences de propriétés d’un autre ordre. En revanche, dans le cas de la superposition, la zone de transition est particulièrement critique, tout d’abord parce qu’elle est sous-déterminée (en logique sémantique, on dirait qu’elle est « vague »), et ensuite parce qu’elle est le lieu où se joue la signification du changement. On peut notamment distinguer, comme le faisait plus haut le romancier Franck Bouisse, deux manières différentes d’actualiser un nouvel ordre des choses, soit par dénégation du passé, soit par affirmation et instauration du futur. Plus précisément, la transition rétrospective nous fait entrer dans un nouvel état grâce au dépassement du seuil d’existence de l’état antérieur, l’état ultérieur n’étant pas encore actualisé ; en revanche, la transition prospective nous situe d’emblée dans l’état ultérieur actualisé, l’état antérieur étant neutralisé. On devrait alors imaginer un rapport de forces entre les deux segments superposés, de même nature que celui qui unit et oppose en même temps des configurations sémiotiques immanentes qui sont en concurrence pour la manifestation. Dans le premier cas, l’enjeu est la puissance d’agir et d’exister du segment passé, qui doit être contenue ou défaite : la transition rétrospective s’apparenterait à un renversement, voire à une subversion. Dans le second cas, l’enjeu est la puissance d’agir et d’exister du segment futur, qui doit être soutenue et amplifiée : la transition prospective s’apparenterait à un renouvellement, voire une révolution. En somme, la transition, à l’échelle micro, recouvre deux régimes différents, impliquant deux orientations passionnelles différentes. En matière de changement climatique, on peut évoquer à cet égard soit le « bouleversement climatique », soit le « nouveau régime climatique » : le « bouleversement » vient du passé, qui s’impose encore comme référence, mais seulement dans une mémoire inquiète, proche du désarroi ou de la détresse, alors que le « nouveau régime » va vers le futur, dans une anticipation qui n’est pas moins inquiète, mais d’une autre manière, celle de l’appréhension. Le « réchauffement climatique » est peut-être une description moins dramatique, mais elle prend néanmoins elle aussi le segment passé pour référence. Si on ne souhaite pas choisir entre les deux genres de transition, on évoque alors seulement une « transition climatique », ce qui, on l’aura compris, apaise les inquiétudes, en les neutralisant, en même temps que les tensions axiologiques. Nous obtenons ainsi quatre régimes du changement à l’échelle micro, celle de l’aspectualisation du processus de remplacement d’une situation par une autre, dont les relations reposent (1) sur la superposition ou la succession entre les situations antérieure et postérieure, et (2) sur la continuité et la discontinuité entre leurs seuils d’identité. La première porte sur l’autonomie/hétéronomie des situations impliquées dans le changement, et la seconde porte sur l’existence ou l’inexistence d’une borne commune. La typologie des régimes peut prendre la forme d’un arbre binaire :

Cette étude n’est pas une méditation sur la ou les significations du changement, ni même une interrogation sur la nature du changement à l’époque contemporaine : nous aurions beaucoup de difficultés à en dire quelque chose de sensé, sans la dimension historique, qui échappe à notre compétence, et sans corpus défini. Cette étude est plutôt une réflexion sur les conditions théoriques et méthodologiques pour pouvoir commencer un traitement sémiotique du changement. Nous nous sommes donné comme préalable une hypothèse de travail risquée (c’est-à-dire susceptible de susciter des résistances de principe chez nos lecteurs), à savoir que l’organon actuel de la sémiotique ne suffisait pas à ce traitement sémiotique du changement. D’où la floraison d’un bouquet conceptuel bien encombrant : la compositionnalité, la propagation des interactions et la saturation qu’elle vise, la reconfiguration des situations en formes de vie, les régimes sémiotiques et les échelles d’analyse. Le bouquet est encombrant, certes, mais il offre l’avantage d’une portée méthodologique qui dépasse le thème (le changement) à propos duquel il est ici mobilisé. Autrement dit, il se pourrait que l’on en trouve bien d’autres usages… |

|

Bibliographie Achard-Bayle, Guy, « Le changement », Grammaire des métamorphoses. Référence, identité, changement, fiction (ch. 3), Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2003. Aristote, La métaphysique, J. Barthélemy, P. Mathias et J.-L. Poirier (éds), Paris, Press Pocket, 1991. — Physique, H. Carteron (éd.), 2 vol., Paris, Les Belles Lettres, 1986. Argyris, Chris et Schön Donald, « Organizational Learning. A theory of Action Perspective », Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 77/78, 1997. Benveniste, Emile, « Deux modèles linguistiques de la cité », Problèmes de linguistique générale 2, Paris, Gallimard, 1974. — Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris, Minuit, 1980. Bertrand, Denis, « Immanence et engagement. La sémiotique face à l’écriture inclusive. », in J.Alonso et al. (éds.), Sémiotique impliquée. L’engagement du chercheur face aux sujets brûlants, Paris, L’Harmattan, 2021. Bordron, Jean-François, « Les objets en parties (esquisse d’ontologie matérielle) », in J.-Cl. Coquet et J. Petitot (éds.), L’objet, sens et réalité, Langages, 103, 1991. Fontanille, Jacques, Formes de vie, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2015. — « Des conflits de formes de vie chez Idrissa Ouedraogo. Des passions du corps comme médiation et transgression », in G. Marrone et M. Mazzuchelli (éds.), Forme di vita / Forme del corpo : studi di caso, Versus, 128, 2019. — « Le consentement par les nudges. Influence, persuasion et inflexion des comportements dans les politiques publiques », in Pierre-Antoine Pontoizeau (éd.), La propagande politique au 21e siècle. Novations et perspectives 2021, C@hiers de psychologie politique, 38, 2021. — et Claude Zilberberg, Tension et signification, Liège, Mardaga, 1998. — et Denis Bertrand (éds.), La flèche brisée du temps. Figures et régimes sémiotiques de la temporalité, Paris, Presses Universitaires de France, 2006. — et Nicolas Couegnas, Terres de sens. Essai d’anthropo-sémiotique, Limoges, Presses Universitaires du Limousin, 2018. Hume, David, Traité de la nature humaine (1740), trad. Paris, Aubier-Montaigne, 1946. Landowski, Eric, La société réfléchie, Paris, Seuil, 1985. — Présences de l’Autre, Paris, Presses Universitaires de France, 1997. — Passions sans nom, Paris, Presses Universitaires de France, 2004. — Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005. — « Avoir prise, donner prise », Actes Sémiotiques, 112, 2009. — « Les échelles du temps », E/C, 2021. Latour, Bruno, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La découverte, 2015. Locke, John, Essai philosophique concernant l’entendement humain (1690), trad. Paris, Vrin, 1972. Lovelock, James, La Terre est un être vivant, l’hypothèse Gaïa, Paris, Flammarion, 1999. (Gaia. A New Look at Life on Earth, Oxford, Oxford University Press, 1995). Rastier, François, Sens et textualité, Paris, Hachette, 1989. — « La sémantique des textes : concepts et applications », Hermès, 16, 1996. — « L’action et le sens pour une sémiotique des cultures », Journal des anthropologues, 85-86, 2001. Vernadsky, Wladimir, La biosphère (1929), Paris, Seuil, 2002. |

|

1 Dans ce concert silencieux, on entend néanmoins la voix de Landowski, qui a souvent pris le risque de parler du changement, presque toujours en s’appuyant sur les travaux de François Jullien. 2 Pour les usages divers de la notion de régime, voir, parmi bien d’autres, E. Landowski, Présences de l’Autre, Paris, P.U.F., 1997 ; Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004 ; « Avoir prise, donner prise », Actes Sémiotiques, 112, 2009. D. Bertrand et J. Fontanille (éds.), La flèche brisée du temps. Figures et régimes sémiotiques de la temporalité, Paris, P.U.F., 2006. D. Bertrand, « Immanence et engagement. La sémiotique face à l’écriture inclusive », in J. Alonso et al. (éds.), Sémiotique impliquée, Paris, L’Harmattan, 2021. J. Fontanille, Formes de vie, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2015. 3 J. Fontanille et Cl. Zilberberg, Tension et signification, Liège, Mardaga, 1998. 4 D. Bertrand et J. Fontanille (éds.), La flèche brisée du temps, op. cit. 5 E. Landowski, Présences de l’Autre, op. cit. 6 E. Landowski Passions sans nom, op. cit. ; Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005. 7 Fr. Rastier, Sens et textualité, Paris, Hachette, 1989 ; « La sémantique des textes : concepts et applications », Hermès, 16, 1996. 8 Précisons tout de suite, pour autant qu’il soit nécessaire de le faire, que la « spécification » invoquée ici n’est pas la « singularisation », car l’identification de types d’agencements spécifiques ne suffit pas encore à donner accès à la singularité particulière de tel ou tel texte, de telle ou telle situation. 9 Dans La société réfléchie, Paris, Seuil, 1985. 10 Cf. E. Landowski, La société réfléchie, op. cit. 11 W. Vernadsky, La biosphère (1929), Paris, Seuil, 2002. J. Lovelock, La Terre est un être vivant. L’hypothèse Gaïa (1995), Paris, Flammarion, 1999. 12 Cf. J.-Fr. Bordron, « Les objets en parties (esquisse d’ontologie matérielle) », in J.-Cl. Coquet et J. Petitot (éds.), L’objet, sens et réalité, Langages, 103, 1991. 13 E. Benveniste, « Deux modèles linguistiques de la cité », dans Problèmes de linguistique générale 2, Paris, Gallimard, 1974. 14 J. Fontanille, Formes de vie, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2015. 15 Cf. « Les objets en parties... », art.cit. 16 Seul Landowski (à notre connaissance) a fait usage, au moins deux fois, des échelles de temps (2021) et des échelles du sens (2009). D’autres aussi, mais sans donner un rôle central et majeur aux échelles, comme par exemple dans Tiziana Migliore et Marion Colas-Blaise, « Les catégories métriques en sémiotique », Actes Sémiotiques, 126, 2022. 17 Fr. Rastier, Sémantique et recherches cognitives, Paris, P.U.F., 1991, pp. 110-111. 18 « Le changement dans la continuité », « Le changement, c’est maintenant », sont des exemples emblématiques de l’utilisation du « changement » comme leurre et rideau de fumée, les exemples mêmes d’un usage insignifiant de la notion de changement. 19 Cf. E. Landowski, « Avoir prise, donner prise », Actes Sémiotiques, 112, 2009. 20 Cf. J. Fontanille, « Le consentement par les nudges. Influence, persuasion et inflexion des comportements dans les politiques publiques », in P.-A. Pontoizeau (éd.), La propagande politique au 21e siècle. Novations et perspectives 2021, C@hiers de psychologie politique, 38, 2021. 21 C. Argyris et D. Schön, « Organizational Learning. A theory of Action Perspective », Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 77/78, 1997. 22 Sur ces questions, nous nous inspirons en partie de Guy Achard-Bayle, « Le changement », in G. Achard-Bayle, Grammaire des métamorphoses. Référence, identité, changement, fiction, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2001, ch. 3 (https://www.cairn.info/grammaire-des-metamorphoses--9782801112847-page-75.htm). 23 En outre, l’infinité des superpositions à l’échelle macro ne serait pas visuellement représentable. Dans toutes les sciences, les échelles se distinguent aussi par les visualisations spécifiques qu’elles requièrent ou acceptent. |

|

______________ Résumé : Si la sémiotique s’intéresse au changement, deux voies se présentent à elle : ou bien s’appuyer directement sur la notion de changement, telle qu’elle se présente dans les discours de tous genres, et exercer son savoir-faire sur tel ou tel type ou occurrence de cette notion, ou bien s’en saisir pour en explorer d’abord les implications proprement sémiotiques, définir des lignes de pertinence, avant d’aborder tel ou tel cas. Nous choisissons la deuxième voie. Confrontée aux modèles de la sémiotique narrative (transformation, programme narratif, schéma narratif canonique), la propriété sémiotique la plus discriminante du changement serait son hétérogénéité catégorielle, sa nature d’ensemble composite déformable, de sorte que ce qui change, c’est précisément cette composition. Prise comme hypothèse de travail, cette propriété compositionnelle permet d’utiles articulations avec d’autres ensembles sémiotiques composites, comme les régimes sémiotiques, les situations, les actants collectifs et les formes de vie : un champ de recherches original se dessine alors. L’une des caractéristiques des « compositions » sémiotiques, c’est qu’elles peuvent être saisies à plusieurs échelles, et qu’à chaque échelle, les composants et les liens qui les maintiennent solidaires différent. Nous soumettons donc ensuite l’approche sémiotique du changement à cette analyse par échelles, en distinguant successivement les conditions et les formes du macro-changement, du méso-changement et du micro-changement. Resumo : Ao abordar o tema da mudança, a semiótica tem duas alternativas : pode se debruçar diretamente sobre a noção de mudança tal como ela se apresenta nas diversas esferas discursivas, exercendo seu saber-fazer para identificar os possíveis tipos de ocorrências do conceito, ou, ao contrário, pode se aproveitar deles para explorar, antes de se ocupar de um ou mais casos específicos, suas implicações propriamente semióticas, definindo linhas de pertinência. Nesse artigo, escolhemos a segunda alternativa. Diferentemente dos modelos da semiótica narrativa (transformação, programa narrativo, esquema narrativo canônico), a noção de mudança apresenta como propriedade semiótica discriminante a heterogeneidade categórica, sua natureza de um todo compósito e deformável, de modo que o que muda é precisamente essa composição. Tomada como uma hipótese de trabalho, essa propriedade composicional permite articulações úteis com outros conjuntos semióticos compósitos, como os regimes semióticos, situações, actantes coletivos e formas de vida : desenha-se, assim, um campo de pesquisa original. Uma das características das «composições» semióticas é que elas podem ser apreendidas em várias escalas e que, em cada escala, os componentes e os elos que os mantêm unidos são diferentes. Em seguida, submetemos a abordagem semiótica da mudança a essa análise por escalas, distinguindo sucessivamente entre as condições e as formas da macro-mudança, da meso-mudança e da micro-mudança. Abstract : If semiotics is interested in change, two paths present themselves : either relying directly on the notion of change, as it presents itself in discourses of all kinds, and exercising its know-how on such or such a type or occurrence of this notion, or seizing it first to explore its strictly semiotic implications, to define lines of relevance, before tackling such and such a case. We choose the second way. Confronted with the models of narrative semiotics (transformation, narrative program, canonical narrative schema), the most discriminating semiotic property of change would be its categorical heterogeneity, its nature as a deformable composite whole, so that what changes is precisely this composition. Taken as a working hypothesis, this compositional property allows useful articulations with other composite semiotic sets, such as semiotic regimes, situations, collective actants and forms of living : then, an original field of research emerges. One of the characteristics of semiotic “compositions” is that they can be grasped at several scales, and that at each scale, the components and the links that hold them together are different. We then submit the semiotic approach to change to this analysis by scales, successively distinguishing the conditions and forms of macro-change, meso-change and micro-change. Mots clefs : changement, composition, échelles, forme de vie, régime sémiotique, saturation, situation. Auteurs cités ou mentionnés : Guy Achard-Bayle, Aristote, Chris Argyris, Emile Benveniste, Denis Bertrand, Jean-François Bordron, Nicolas Couegnas, Jacques Fontanille, David Hume, Eric Landowski, Bruno Latour, John Locke, James Lovelock, François Rastier, Donald Schön, Wladimir Vernadsky, Claude Zilberberg. Plan : 1. Pourquoi les variétés du changement sont-elles des « régimes » ? 4. Configuration et reconfiguration des compositions 5. Situations, interactions et changements 6. Situations et formes de vie 7. Point d’étape : régimes, changements, situations, etc. 2. Pourquoi le changement doit-il être examiné à plusieurs échelles ? 1. Naviguer entre les échelles 1. Que faire du changement ? Le conduire, l’accepter, lui résister, etc. ? |

|

Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |

|

Recebido em 20/06/2023. / Aceito em 31/08/2023. |