Derniers numéros

I | N° 1 | 2021

I | N° 2 | 2021

II | N° 3 | 2022

II | Nº 4 | 2022

III | Nº 5 | 2023

III | Nº 6 | 2023

IV | Nº 7 | 2024

IV | Nº 8 | 2024

V | Nº 9 | 2025

> Tous les numéros

Ouvertures théoriques

|

Les métamorphoses de la vérité, Eric Landowski Publié en ligne le 30 juin 2022

|

|

|

Dire aujourd’hui, à propos de la Vérité, quelque chose qui n’ait pas été déjà pensé mille fois au cours des siècles paraît une gageure. Mais la sémiotique greimassienne nous a appris à contourner les héritages culturels même les plus anciens et les plus vénérables. En l’occurrence, mettant de côté le souci de la Vérité en tant que valeur transcendante, elle s’est donné pour objet une vérité privée de majuscule, purement contingente, conçue comme un simple effet de sens qui peut résulter de l’organisation immanente de n’importe quel discours à condition qu’il soit écrit ou proféré et mis en scène de manière adéquate à son contexte. Une grande question philosophique se trouve ainsi ramenée à un problème d’efficacité stratégique. Et pour rendre compte de l’efficacité véridictoire ou de l’inefficacité des performances discursives, autre entorse à une longue tradition, elle ignore l’étude des conditions formelles dans lesquelles une proposition peut être tenue logiquement pour vraie ou pour le moins reconnue comme valide. Au lieu de cela, elle s’attache à rendre compte de la « logique naturelle », c’est-à-dire de la grammaire — actantielle, modale, narrative, énonciative — qui préside aux stratégies de persuasion mises en œuvre par des sujets en interaction dans des situations déterminées. C’est ainsi que dès le départ, en s’abstenant de soulever à propos de la vérité aucun problème d’ordre ontologique, logique ou philosophique, et en y substituant la construction d’une problématique du faire croire vrai (ou de la « véridiction »), la sémiotique de Greimas s’est délibérément démarquée des approches classiques. Un pas de plus pouvait cependant encore être fait, un pas qui peut-être n’aurait jamais été osé si, comme on va le voir, les circonstances n’y avaient fortement poussé. |

|

|

1.1. Les étapes d’une réflexion 1. Centrée sur la notion de persuasion discursive et se situant donc tout entière sur le plan cognitif, l’approche du croire définie par Greimas1, tout en découlant de sa théorie générale du discours et de la narrativité, reflétait (mais c’est seulement rétrospectivement qu’on s’en rend compte) le genre de débat politique, démocratique quant à sa fonction et très intellectuel quant à sa forme, qui dominait alors en France. Pour convaincre les citoyens, c’étaient de longs développements oratoires dans le style littérairement raffiné du général de Gaulle (avec, en écho, les envolées mi-lyriques mi-épiques de son ministre de la culture, André Malraux) ou un peu plus tard de François Mitterrand, ou encore, sur un registre à la fois plus technique et plus pédagogique, d’un Valéry Giscard d’Estaing ou d’un Michel Rocard. A cette époque, la politique se présentait effectivement comme un espace de réflexions conceptuellement exigeantes sur le sens de l’histoire, sur le possible, sur les valeurs. Et les décisions majeures naissaient de la confrontation des idées. Dans ce contexte, la parole en tant qu’expression de pensées complexes et articulées, et même l’écriture, essayiste ou journalistique, étaient à l’évidence et de très loin les médias prépondérants, même si l’image et quelques effets de mise en scène commençaient discrètement à s’y adjoindre. 2. Mais dès les années 1980-90 il est apparu que ces formes d’expression étaient en train de perdre leur crédit. La dégradation du langage en a été le premier indice. Pour avoir l’air démocrate, il fallait désormais « parler comme tout le monde ». D’où l’invasion soudaine du discours politique, traditionnellement de bonne tenue, par les tournures les plus familières, les clichés les plus stéréotypés, le ton le plus vulgaire en même temps que le niveau de conceptualisation tombait au plus rudimentaire. Cette dévaluation allait toucher le plan cognitif dans son ensemble. Jusqu’alors, on avait considéré les convictions politiques et les préférences partisanes comme une affaire de Raison (et accessoirement de passions, mais justifiées par de solides arguments) tout en sachant qu’elles dépendent de variables structurelles de fond telles que l’appartenance confessionnelle, le niveau d’instruction ou la tradition politique locale — ce qui expliquait la relative stabilité du vote sur de longues durées. Or voilà que le choix en faveur d’un courant politique devenait une question épidermique de goûts et de dégoûts à l’égard des personnalités en vue, d’humeurs et d’affinités de tempérament, facteurs difficiles à saisir conceptuellement, à décrire et plus encore à prévoir, parce qu’émanant du ressenti individuel le plus immédiat. Et surtout, facteurs qui excluent toute possibilité de discussion. De gustibus, non disputandum est. La montée du registre esthésique menaçait ainsi la prééminence de l’ordre cognitif. En témoignait particulièrement le style de rapports intersubjectifs quasi intimistes, « les yeux dans les yeux », que divers mouvements antidémocratiques de droite, précurseurs de l’actuel populisme, s’efforçaient déjà de susciter entre leaders et supporters. Et du même coup, à mesure que leur audience prenait de l’ampleur, se répandait une forme de « vérité » épistémiquement étrange, non pas inédite mais restée jusqu’alors marginale, déconnectée de tout raisonnement en forme mais procédant d’une sorte de foi aveugle en la personne de leaders habiles à magnétiser les foules. 3. C’est en prenant acte de ces changements que la socio-sémiotique des années 1990 a effectué, par rapport aux postulats de la sémiotique standard, un dépassement comparable à celui qu’avait constitué, dans les années 1960-70, l’autonomisation de la démarche sémio-narrative par rapport à la tradition philosophique et à la logique des logiciens. La première de ces « révolutions » avait eu pour enjeu la reconnaissance de processus cognitifs relevant non pas des lois de la logique formelle mais de celles de la grammaire narrative. La seconde va plus loin : elle retire toute primauté à la dimension cognitive. De fait, après avoir dû constater que le sentiment de vérité en politique est moins une question de logique que de confiance en la parole d’un autre, il a fallu admettre que la confiance en ce qu’affirme un dirigeant politique, la croyance en la validité, la pertinence, la justesse — la « vérité » — de ses propos, ne suppose pas nécessairement l’exercice des facultés de l’esprit connaissant. Elle peut aussi trouver sa source dans des formes de sympathie et d’antipathie très primitives, pratiquement d’ordre neuro-physiologique, éveillées par la gestuelle, le rythme d’élocution, le ton de voix, la présence corporelle même, la complexion physique, l’« hexis » de meneurs regardés par leurs partisans comme des idoles qu’on adore ou des gourous qu’on vénère — ou bien, à l’inverse, comme leurs adversaires exécrés. Et on sait à quel point les innovations technologiques qui ne cessent de bouleverser les conditions de la communication favorisent ces pulsions extrêmes, tout en stimulant le développement d’une forme de moralisme sentimental dont l’expression la plus visible prend la forme de campagnes vengeresses ou dénonciatrices ad hominem. En résulte aujourd’hui l’essor apparemment irrésistible de formes contagieuses d’excitation politique — haine sans borne d’un côté, dévotion totale de l’autre — relevant d’un plan esthésique foncièrement étranger à tout esprit argumentatif comme à tout « contrat de véridiction », que ce soit dans le sens de l’adulation ou de la détestation. Cela dans un mouvement corrélatif de suspicion ou de rejet radical concernant les stratégies manipulatoires et véridictoires traditionnelles, qui, bien sûr, n’en continuent pas moins de mobiliser la compétence réflexive d’une grande partie des citoyens, leur capacité de jugement raisonnablement éclairée par la controverse intellectuelle. Ainsi donc, pour résumer en deux mots, tandis que les uns, à ce qu’il semble, acquiescent ou s’opposent par conviction, les autres croient ou soupçonnent par contagion. 4. Pour rendre compte de cette dualité (ou plus exactement, on le verra dans un instant, de la pluralité) des dynamiques susceptibles d’expliquer le ralliement à une tendance politique et pour comprendre les formes de rapports à la « vérité » qu’elles impliquent, nous postulons que tout régime de croyance trouve son assise, sa cohérence et son sens dans le cadre plus large d’une configuration sémiotique correspondante qui l’englobe et le régit. |

1 Approche dont on trouve un très utile aperçu dans son article « Le savoir et le croire. Un seul univers cognitif » (in H. Parret (éd.), De la croyance, Amsterdam, Benjamins, 1983). |

|

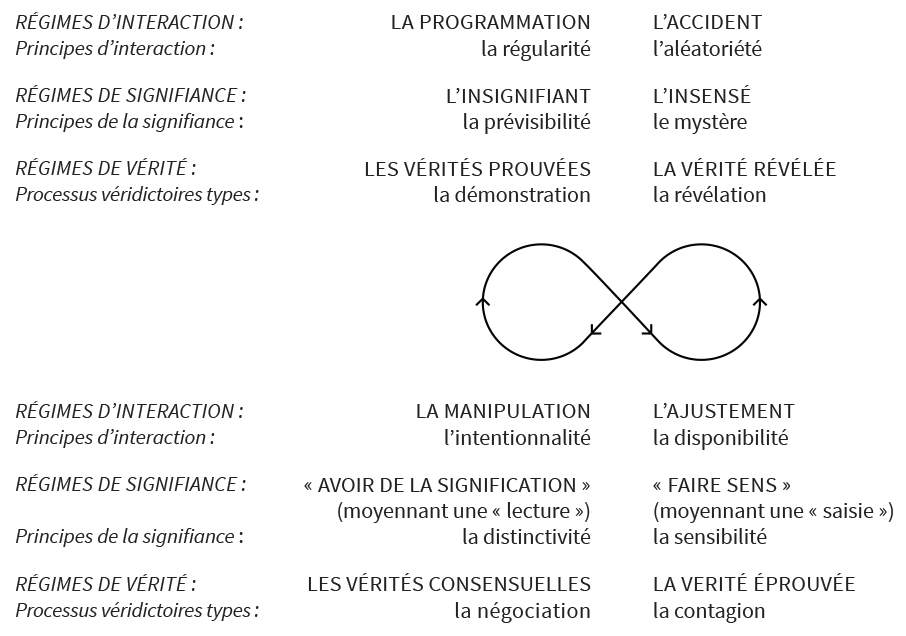

En 2004-2005, dans Passions sans nom et Les interactions risquées, puis dans une série de travaux qui en découlent, nous avons identifié quatre grandes configurations de ce genre en interdéfinissant, sous la forme d’un modèle unifié, les régimes de sens et d’interaction qui constituent leurs noyaux syntaxiques respectifs : la manipulation, la programmation, l’ajustement et l’accident (ou l’assentiment à l’accidentel)2. Ce sont là les fondements d’autant de manières différentes d’être-au-monde, de vivre le temps et de concevoir l’espace, de se comporter face à autrui et à l’environnement, tout en statuant implicitement sur le sens ou le non-sens de l’expérience. Or, comme nous le suggérions déjà dans un texte paru un peu plus tard, « Shikata ga nai », chacun de ces régimes interactionnels commande aussi, ou pour le moins implique tendantiellement, en raison des principes qui le fondent, un régime de vérité déterminé3. Réciproquement, tout régime véridictoire empiriquement reconnaissable dans la vie sociale est analysable (c’est en tout cas notre pari) comme l’une des facettes d’un des régimes interactionnels décrits par le modèle. |

2 Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004. Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005. 3 « Shikata ga nai ou Encore un pas pour devenir sémioticien ! », Lexia, 11-13, 2012. |

|

Dans ce qui suit, notre objectif sera d’expliquer sur la base de quels principes s’établissent les correspondances entre ces régimes de sens et d’interaction englobants et les régimes de vérité particuliers qu’ils commandent respectivement. Au préalable, quelques précisions seront sans doute utiles relativement au modèle lui-même et à la problématique ici adoptée. 1. Pour construire ce modèle, nous avons procédé déductivement, en partant de la catégorie logico-sémantique qui oppose la continuité à la discontinuité (une des plus élémentaires qu’on puisse concevoir) et en en interprétant les termes sur divers plans. La plus générale de ces interprétations, celle qui nous sert de point de départ, consiste à assimiler la continuité à la répétition du même ou à sa reproduction constante dans le cadre de systèmes stables où les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. De son côté, la discontinuité se traduisant sous la forme de la non-répétition, elle implique la variation perpétuelle, le chaque fois différent, le surgissement incessant de l’imprévu (la seule constante, car il faut logiquement qu’il y en ait une, étant la permanence du changement, la continuité du discontinu). Ces distinctions suffisent pour imaginer deux univers interactionnels antithétiques : sur le mode de la continuité, un univers bien ordonné où les interactions sont régies — nous dirons par la suite « programmées » — par des régularités immuables, ou pour le moins durables à long terme ; et en face, un univers intrinsèquement chaotique où tout ce qui advient prend une allure d’accident aussi incompréhensible qu’imprévisible du fait qu’aucun élément n’obéit à une quelconque constante repérable mais que tous se comportent de manière apparemment aléatoire. 2. On a là le noyau de deux premiers régimes interactionnels que tout oppose à la fois parce que les interactions y sont régies par des principes contraires (régularité d’un côté, irrégularité de l’autre) et parce qu’ils renvoient à des « philosophies » du sens de l’existence tout à fait différentes (sentiment de la pérennité des choses d’un côté, de la précarité de la vie, de l’autre). C’est ici l’occasion de le souligner, chacun des quatre régimes de référence que le modèle interdéfinit recouvre indissociablement une manière déterminée d’agir et d’interagir, et une manière correspondante de comprendre le monde et de le faire signifier (ou pas, on le verra bientôt). Les quatre « régimes interactionnels », comme on les appelle en abrégé, ne sont donc pas que des régimes d’interaction ! Chacun d’eux comporte en réalité deux faces : l’une qui en présente les caractéristiques en tant que régime d’interaction proprement dit, l’autre qui en définit les propriétés en tant que régime de sens, ou, comme nous serons amené à dire, de signifiance4. Leurs principes respectifs seront précisés au fur et à mesure dans ce qui suit. |

4 Le mot « signifiance », mis à part chez Benveniste, est souvent abscons et sonne assez pédant. Néanmoins, à défaut de mieux, il nous est utile en tant que troisième terme apte à subsumer la distinction entre la notion de « signification » (forme de la signifiance associée au régime de la manipulation) et celle de « sens » (associée au régime de l’ajustement), ainsi que leurs négations, l’« insignifiant » et l’« insensé » (formes de la signifiance associées, la première, au régime de la programmation, la seconde à celui de l’accident). |

|

3. Une fois ces deux déterminations fondamentales définies pour chacun des quatre régimes, le modèle permet d’analyser la manière dont, considérés un à un, ils modulent différentiellement telle ou telle variable particuliére. Le risque a été la première des variables que nous ayons analysées de près sous cet angle, parce qu’il est apparu d’emblée que chacun des régimes interactionnels implique des risques de nature et de degré suffisamment différents pour qu’on puisse reconnaître et interdéfinir quatre « régimes de risque » nettement distincts, et du même coup considérer le modèle dans son ensemble comme une sorte de grammaire du risque5. Mais toutes sortes d’autres types d’éléments se prêtent à des analyses comparables, à commencer par le temps et l’espace : qu’en est-il de la forme, de l’organisation, de la perception et surtout du sens de la spatialité ou de la temporalité selon une perspective programmatique ? manipulatoire ? etc.6. A côté de la gamme des « régimes d’espace » ou des « chronopolitiques » ainsi décrites, on a pu explorer pareillement le répertoire des formes différenciées que prennent, d’un régime à un autre, des pratiques aussi variées que celles de la recherche scientifique, de la gestion d’entreprise, de la prière, de l’écriture, de la conversation, du sport ou de la pédagogie, entre autres7. C’est de cette même problématique que relève la présente analyse des avatars de la « vérité » : quelles sont les métamorphoses qui affectent sa conception et ses pratiques, son statut et les processus qui y conduisent lorsqu’on passe d’un régime interactionnel à un autre ? |

5 L’analyse des régimes de risque est menée tout au long de notre essai Les interactions risquées, op. cit. 6 Les articles « Etat d’urgence » (in Sens à l’horizon, Limoges, 2019) et « Régimes d’espace » (Actes Sémiotiques, 113, 2010) explorent respectivement les avatars du temps et de l’espace. 7 Nous faisons allusion à « Régimes de sens et logique des sciences. Interactions socio-sémiotiques et avancées scientifiques », « La sémiotique à l’épreuve de l’écrit : régimes rédactionnels et intelligibilité », « Entre l’ordre et le chaos : la précarité comme stratégie d’entreprise », « Prière et Lumière. Lecture sémiotique d’une pratique et d’une interaction particulière : l’hésychasme orthodoxe », articles de J.-P. Petitimbert ; « Les régimes de sens et d’interaction dans la conversation », de D. de Barros ; Essere in gioco, livre de P. Demuru ; et « Régimes de sens et formes d’éducation », par E. Landowski. (Voir bibliographie finale). |

|

2. Entre interaction et signifiance, quatre régimes de vérité Pour faciliter le repérage des relations entre les éléments qui seront introduits tour à tour dans ce qui suit, voici par avance, sous forme télégraphique et selon la formalité du « carré sémiotique », le schéma de l’ensemble des correspondances entre les régimes de vérité et les régimes d’interaction et de signifiance dont ils dépendent :

2.1. Des vérités prouvées à la vérité révélée 1. L’univers bien ordonné, organisé sur le mode du continu, que nous évoquions plus haut en premier lieu peut servir de nouveau comme point de départ. C’est une « petite machine du sens » (selon l’expression de Per Aage Brandt) et, corrélativement, de l’interaction, qui fonctionne selon ce que nous appelons le régime de la programmation. Tout ce qui peut y advenir est prévisible à partir du moment où on a pu découvrir les régularités — les « lois », physiques ou autres — auxquelles obéissent les éléments qui entrent en interaction. Cette connaissance est essentielle puisque c’est d’elle que dépend notre survie en ce monde. Mais elle s’accompagne d’un manque crucial qui touche le plan de la signifiance. Car même si les lois en question décrivent adéquatement le fonctionnement des interactions observables, elles ne sont pas pour autant porteuses de signification. Le fait, par exemple, qu’à cent degrés l’eau entre en ébullition est très utile à connaître mais il ne veut rien dire. Par suite, le régime de la programmation, fondé, en tant que régime d’interaction, sur un principe de régularité, n’est définissable, en tant que régime de signifiance, que de façon paradoxale, en négatif, comme celui de l’insignifiant : non pas parce que les interactions y prendraient nécessairement un caractère dérisoire mais en ce sens qu’elles y sont régies par des régularités auxquelles ne s’attache aucune signification. A l’opposé, l’univers chaotique découlant de la discontinuité à l’état pur, où aucune régularité ne se laisse repérer, est l’illustration même du régime de l’accident. En tant que régime d’interaction, il est fondé sur un principe que nous baptisons principe d’aléatoriété parce que l’aléa, le « hasard », représente la forme parfaite (ou presque) de l’absence de régularité. En tant que régime de signifiance, il n’est par suite définissable, lui aussi, qu’en négatif, comme celui non plus de l’insignifiant mais de l’insensé puisque l’inattendu qui peut y advenir à chaque instant, que ce soit sous la forme de petits accidents ou de grandes catastrophes, d’aubaines ou de miracles, apparaît comme sans rime ni raison, comme inexplicable et, à la limite, « absurde ». Voilà donc deux régimes de sens et d’interaction tout à fait opposés mais qui ont en commun le fait d’être tous les deux des régimes du manque : régularité et absence de signification d’un côté, aléa et vide de sens de l’autre. Y a-t-il là de quoi « croire » en une quelconque « vérité » ? 2. La réponse pourrait bien être négative. La philosophie, la littérature, et surtout l’actualité fournissent d’excellentes raisons de penser qu’entre l’insignifiance du quotidien (cette fois aux deux sens du terme) et le caractère apparemment insensé des calamités bizarrement dites « naturelles » (climatiques, écologiques et autres) qui se succèdent ou s’annoncent, nous vivons dans un monde où il devient difficile de croire en quoi que ce soit, ne serait-ce que parce qu’on ne voit plus guère de vérités qui tiennent. Et pourtant, les petites machines du sens continuent tant bien que mal de tourner : dans d’innombrables domaines, la programmation, en vertu du principe de régularité qui lui est propre, produit encore des connaissances qui ressemblent à des vérités, par exemple des prévisions qui se réalisent. Et l’accident n’a pas du tout fini de produire, peut-être paradoxalement, de la croyance. Mais le mécanisme est différent d’un cas à l’autre. Du côté de la programmation, peu importe le principe de signifiance (en l’occurrrence, l’insignifiance) : seul compte le principe d’interaction, la régularité, dans la mesure où c’est elle qui assure la possibilité d’un dire vérifiable. Au contraire, du côté du régime de l’accident, peu importe le principe d’interaction, l’irrégularité (l’aléa) : seul compte le principe de signifiance, l’insensé, car, si étrange cela puisse-t-il sembler, c’est lui qui justifie l’émergence du croire. 3. Voyons d’abord ce qu’il en est du croire issu de ce que l’accident a d’insensé. On en connaît la formule emblématique : Credo quia absurdum (quia ineptum est, dit une autre version). Justement parce que c’est hors du sens commun, je crois. Jésus est ressuscité. Justement parce que cela échappe à toutes les régularités programmatiques connues et à ce titre, dans notre vocabulaire, a le statut d’un accident, je le crois. Autrement dit, si un régime déterminé du croire s’attache au régime de l’accident, c’est très précisément dans la mesure même où l’accident est insensé. Nous l’appelons le régime de la vérité dévoilée, ou révélée. Greimas déjà, dans De l’Imperfection, en rendant compte d’un récit de Michel Tournier qu’il avait pris — sans doute pas aléatoirement — comme texte-objet, s’intéressait à la manière dont l’« éblouissement » provoqué par un certain « accident esthétique » (le comportement physiquement aberrant d’une goutte d’eau !) dévoile tout à coup aux yeux du sujet-héros de la narration (mais seulement pour un instant) un « monde autre », une réalité totalement imprévue, à la limite de l’indicible mais chargée de plus de sens, d’un sens « plus vrai » que celui du monde « de tous les jours ». Si le sujet s’en trouve « ébloui », c’est que cet autre monde relève d’un « outre-sens » qui dépasse les limites de l’intelligible et relève donc du mystère. A Delphes aussi, le mystère était une donnée constitutive de la révélation. Mais pour traduire en clair les oracles incompréhensibles, « sibyllins », de la Pythie, un prêtre — un exégète — était là. La « révélation » peut donc, évidemment, prendre des formes variées : ici, dans le texte de Tournier lu par Greimas, elle ne permet que d’« entrevoir », le temps d’un « éclair », une vérité dont, faute d’interprète, la teneur restera insaisissable. C’est d’ailleurs, nous semble-t-il, la raison pour laquelle, dans toute la seconde partie du livre et jusqu’à la dernière ligne (Mehr Licht !), Greimas plaidera pour un tout autre rapport à la « vérité » du monde : un rapport qui ne soit plus enrobé de mystère et ne conduise pas à « fermer les paupières » dans un élan de foi littéralement aveugle8. |

8 Que De l’Imperfection, contrairement à l’interprétation la plus courante, n’est pas une défense et illustration de la Vérité révélée en forme de mystère (ni de la vérité éprouvée, dont il sera question plus bas), c’est la thèse que nous défendons obstinément (mais apparemment en vain) dans les versions successives d’un texte paru en dernier lieu en 2018 dans les ex-Actes Sémiotiques sous le titre « De l’Imperfection : un livre, deux lectures ». C’est bien plutôt entre vérités prouvées et vérités consensuelles (cf. infra) que Greimas, dans sa vie comme dans son œuvre, nous semble avoir constamment oscillé. |

|

4. Face à cet autre accident que représente, sémiotiquement parlant, la résurrection du Christ, l’apôtre Thomas demande, comme on sait, de voir pour croire. Pour lui, dans un premier temps, il n’est de vérité crédible que sur la base d’un régime véridictoire dont le principe s’oppose radicalement à la logique de la révélation : c’est le régime de la vérité prouvée — « prouvée », en l’occurrence, par un simple constat empirique : voir, toucher. Avec ce type de vérité on se trouve ramené au régime interactionnel de la programmation, où n’est admis comme possible, donc crédible, que ce qui s’inscrit dans les limites de régularités connues ou, au minimum, potentiellement connaissables — ce qui par construction exclut l’idée même de miracle. Pour cette raison, les commentateurs ont surnommé Thomas « le sceptique ». En réalité, il ne s’agit tout au plus que d’un demi-sceptique. S’il est vrai qu’il ne croit pas ses proches sur parole, en revanche il croit sans la moindre hésitation aux vérités programmatiques reconnues par le sens commun (« Nul ne peut ressusciter ») puisque c’est précisément en leur nom qu’il récuse l’annonce qu’on est venu lui faire. Et d’autre part, convaincu comme il l’est qu’il lui suffira de voir et de toucher pour connaître aussitôt la vérité, il croit « tout naturellement » et « dur comme fer » à la fiabilité de ses propres perceptions — ce qui, en matière de preuves, réprésente comme on sait le degré zéro. Aussi bien, pour parvenir à une « vérité prouvée », beaucoup d’autres seraient plus exigeants ! Les hommes de loi en particulier, pour qui ni le vraisemblable socialement admis ni l’évidence empirique des « faits » ne sont à eux seuls suffisants comme preuves de la « vérité juridique ». Mais aussi, bien sûr, les hommes de sciences, qui, avant de considérer qu’une proposition est recevable — plutôt que « vraie » —, attendent soit des démonstrations en règle, soit au minimum qu’on leur présente un dispositif théorique cohérent, qui lui-même, par définition, ne se conçoit que détaché de l’immédiateté du perçu. Non seulement cela revient à dire que le régime de la vérité prouvée admet une pluralité de modes de preuve — alors que la Révélation est une — mais surtout cela met en évidence la différence de statut qui sépare deux classes de « vérités » (pour autant que ce mot convienne dans les deux cas). 5. Une vérité révélée est une et absolue ; à ce titre, elle exige d’être crue, au sens fort du verbe croire : avoir la foi. C’est la « foi du charbonnier », qui, comme dit le dictionnaire, « exclut tout raisonnement ». Une vérité prouvée est au contraire, par construction, provisoire et relative, valide seulement jusqu’à ce qu’elle soit réfutée ou dépassée et ne demande par conséquent d’être admise qu’en tant que l’expression momentanée d’un savoir. Il ne suffit pas pour autant d’opposer mysticisme et rationalité ! D’un côté, le discours théologique fondateur du croire religieux et justificateur de la foi a longtemps été le lieu d’exercice par excellence de l’esprit dialectique le plus rigoureux dans ses démonstrations : la croyance dans le mystère de la révélation n’exclut donc pas mais peut faire appel aussi, sur certains plans ou à certains niveaux, aux argumentations de la vérité prouvée. Et inversement, du côté de la scientificité, à la différence des esprits irréductiblement positivistes, les grands scientifiques ont généralement été, en même temps que des chercheurs de régularités, des esprits en quête de sens, et par là même à la recherche de quelque forme de vérité en laquelle il serait possible de « croire ». C’est dire que si le régime de la vérité révélée trouve dans la sphère du religieux ses manifestations les plus évidentes, tout discours religieux ne relève pas pour autant de ce seul régime véridictoire-là. De même, bien que ce soit évidemment dans l’ordre de la connaissance scientifique que le régime de la vérité prouvée est le plus clairement présent, le discours des scientifiques n’est pas pour autant entièrement cantonné dans ce régime-là. C’est ce que Jean-Paul Petitimbert montre lumineusement dans un article où il fait apparaître comment les principaux changements de paradigmes théoriques intervenus dans les sciences exactes depuis le déterminisme classique (strictement limité aux vérités programmatiques prouvées) jusqu’aux théories actuelles des systèmes complexes ont impliqué ou même nécessité autant de passages successifs d’un régime interactionnel et de signifiance — et donc de vérité — à un autre9. Comme il le suggère en conclusion : « Peut-être que c’était au fond des quatre régimes ensemble que les sciences avaient en fait besoin pour pouvoir enfin donner de la signification ou découvrir ce qui fait sens dans leurs trouvailles, alors qu’elles ne semblent relever que de l’insignifiance ou de l’insensé ». |

9 Article auquel nous faisions allusion plus haut (note 7), publié en 2017 dans les ex-Actes Sémiotiques sous le titre : « Régimes de sens et logique des sciences : interactions socio-sémiotiques et avancées scientifiques ». |

|

6. Aucune complexification n’est donc théoriquement à exclure. Pas même d’étonnants mariages entre les contraires. Il n’est pas nécessaire en effet de chercher beaucoup pour trouver des exemples de savoirs qui, construits et initialement reçus comme relevant de l’ordre relatif de la vérité prouvée, ou même encore en quête de preuves, ont été un beau jour, pour ainsi dire magiquement, promus au rang de certitudes absolues, sur le mode de la vérité révélée. Dans le domaine des sciences sociales, qui d’entre nous, sémioticiens, n’a pas connu au moins une théorie dont la validité restait encore en partie à établir, qui se définissait elle-même comme un « projet » à « vocation » scientifique, qui se disait parsemée de « trous noirs » et « toujours en construction », et qui pourtant n’en a pas moins été proclamée science achevée par le gros de ses adeptes et traitée par eux comme vérité d’évangile, une et immuable, avec sa bible en forme de dictionnaire ? Cela s’appelle le dogmatisme. Dans le domaine politique, on connaît aussi au moins une théorie qui, bien que conçue par ses fondateurs (Marx et Engels, s’il est besoin de le préciser) sur le mode hypothétique des sciences économique et sociologique, et de la philosophie de leur époque, a par la suite été revendiquée par divers appareils d’Etat qui, pour en faire leur arme idéologique, l’ont faite passer pour le dernier mot de la Science. Ainsi métamorphosé en vérité révélée, un savoir en quête de preuves devenait la forme intellectuelle du totalitarisme politique. Doctrine d’Etat ou dogmatisme d’Ecole, ce type de vérité bâtarde, issue de la recatégorisation d’un savoir en quête de preuves en vérité scientifiquement prouvée moyennant un acte autoritaire de proclamation de la part d’une institution de pouvoir — geste discrétionnaire équivalent à l’arbitraire d’une Révélation — a au moins une fonction : servir dans les deux cas d’instrument de terrorisme (toutes proportions gardées) contre ceux qui ne « croient » pas. |

|

|

2.2. Des vérités consensuelles négociées à la vérité éprouvée 1. Repartons maintenant de ce qui, en sémiotique (et peut-être aussi dans la vie courante), nous est le plus familier en matière de véridiction : la séquence de persuasion qui constitue un moment clef de la syntaxe de la manipulation. Le sujet manipulateur cherche à convaincre son interlocuteur que s’il défère à ce qui lui est proposé, ou demandé, la promesse qu’on lui fait d’une récompense sera tenue, mais qu’en cas de refus le risque d’une sanction négative serait vraiment à prendre au sérieux. Il veut aussi persuader son partenaire que l’objet qu’il lui promet en échange de ce qu’il souhaite a véritablement la valeur qu’il prétend. D’une manière générale, il s’agit pour lui de faire croire qu’en toute chose ce qu’il dit est vrai. Mais son interlocuteur « a des doutes ». Il s’interroge sur la façon d’interpréter ce qu’on lui présente comme certain, cherche à vérifier, demande des précisions, etc. De même, dans l’autre sens, dans sa position de demandeur, le manipulateur a besoin de s’assurer de la « sincérité », de la « fiabilité », de la véracité de l’engagement de son vis-à-vis. Ceci revient à dire que ce sur quoi les interlocuteurs parviendront dans le meilleur des cas à s’entendre sera le résultat d’une négociation portant sur le statut véridictoire des prétentions affichées de part et d’autre. Par suite nous l’appellerons le régime des vérités négociées, ou consensuelles (selon qu’on envisage le processus ou le résultat). Il se peut que ce sur quoi porte finalement l’accord ne soit pas tout à fait certain, pas entièrement prouvé, mais c’est ce sur quoi on parvient à s’entendre, ne serait-ce que provisoirement, en l’état des connaissances disponibles. Ce qu’on admet, ce qu’on croit, ce qui est tenu pour « vrai », n’a par conséquent, ici de nouveau, rien d’absolu. Il n’y a pas une vérité mais des vérités potentielles en concurrence, entre lesquelles s’effectue un arbitrage, ou même un compromis, moyennant une procédure dialogique au cours de laquelle les partenaires permutent constamment de position l’un par rapport à l’autre, le manipulateur-persuadeur devenant momentanément manipulé-interprète, et vice versa. 2. Au-delà de ce constat, c’est sur un plan plus théorique que nous voudrions justifier la correspondance entre la syntaxe manipulatoire et la négociation en tant que procédure véridictoire. Le régime de la manipulation est par excellence celui où les interactants sont amenés à prendre des décisions en faisant des choix. De ce point de vue, il contraste à la fois avec celui de la programmation, où les régularités qui fixent ce qui est possible ne laissent aucune marge de choix ; avec celui de l’accident, où c’est le hasard qui, comme on dit, « décide » à la place des sujets ; et avec celui de l’ajustement, où, comme on le verra en dernier lieu, le sujet se laisse porter par les circonstances et en tire parti mais ne les choisit pas. Seuls les protagonistes de la scène de la manipulation sont donc des sujets de volonté qui savent distinctement ce qu’ils veulent, et qui, après mûre réflexion, tranchent chaque fois qu’ils le peuvent dans le sens le plus conforme aux objectifs spécifiques qu’ils se sont fixés. D’où la reconnaissance d’un premier principe propre à ce régime, le principe d’intentionnalité en tant que ressort de l’interaction : ici, c’est une visée, une ambition, un désir, un quelconque projet concerté (et en général, plus précisément, l’espoir de se « conjoindre » à quelque « objet de valeur » convoité) qui commande — qui motive — l’agir des sujets. Si cela peut sembler une évidence, ce n’est pas pour autant une nécessité. Sous le régime de la programmation, toute idée d’intentionnalité disparaît du fait que l’interaction se trouve entièrement régie par des régularités impérieuses ; sous celui de l’accident-assentiment, les préférences subjectives éventuelles n’ont aucune prise contre la toute puissance de l’aléa ; et sous celui de l’ajustement, à l’intentionnalité se substituera la disponibilité d’interactants prêts à se laisser guider au gré des circonstances. Seuls par conséquent le manipulateur et son interlocuteur sont en mesure de « choisir ». Or, choisir — par exemple d’accepter une offre d’échange, ou de se rallier à un point de vue d’abord jugé erroné, inacceptable ou inopportun —, c’est toujours comparer et évaluer des possibles en vue de décider. On compare diverses opportunités, on évalue les risques qu’elles comportent, on s’interroge sur la vraisemblance de plusieurs récits d’un même fait, on scrute le détail des éléments apportés pour prouver la vérité d’un dire, etc. La décision finale suppose donc une vision aussi distincte et exacte que possible de ce que signifient et de ce que valent les éléments en jeu. D’où le second principe de base du régime de la manipulation, le principe de distinctivité. L’intentionnalité constituait le ressort de l’interaction manipulatoire. La distinctivité caractérise le mode de signifiance corrélatif, la manière dont, sous ce régime, le monde signifie : la possibilité objective et la capacité subjective de distinguer les éléments fait apparaître le monde comme une sorte de grand texte supposé avoir de la signification et qui, à ce titre, appelle l’équivalent d’une « lecture ». Ce sera par contre sur la base d’un principe de sensibilité que, sous le régime de l’ajustement, le monde fera sens dans l’immédiateté d’une « saisie ». Alors que la lecture construit la signification à peu près comme le font les linguistes et les sémioticiens (structuralistes), c’est-à-dire à partir du repérage de différences signifiantes, la saisie n’analyse pas, ne détaille pas, ne se soucie pas de distinguo mais appréhende le sens comme un tout — à la manière d’un « parfum » comme le disait un jour Greimas, inspiré par Rilke (un parfum qui « monte du jardin »). L’intelligibilité immédiate du sensible prend alors la place de la distinctivité en tant que base de la signifiance. A l’opposé, les protagonistes de la séquence de manipulation, loin de se laisser envoûter par des parfums ou d’autres qualités sensibles de ce qui les environne, sont des évaluateurs pointilleux, et pour cela en premier lieu des « lecteurs » attentifs aux moindres détails où peuvent se cacher les qualités ou les défauts inhérents aux objets qu’ils échangent entre eux. « Négocier » consiste par conséquent à chercher une conciliation entre différentes manières de « lire » la signification du monde. Les assemblées politiques et les tribunaux sont des espaces de confrontation institutionnellement organisés pour ce type de négociation entre vérités au pluriel. Les deux cas sont cependant très différents. Dans les débats parlementaires, comme d’ailleurs dans la controverse politique d’une manière générale, prétendre dire la vérité, promettre de « parler vrai », selon l’expression en vogue, n’engage pas beaucoup : cette exigence d’ordre moral ne faisant l’objet d’aucune réglementation ni d’aucune sanction formelle, son invocation n’a guère plus que la valeur d’un slogan politique, désormais banalisé à l’extrême, au point que parler « comme tout le monde » est devenu la caution du « parler vrai ». Certes, des procédures officieuses de « vérification des faits » ont été instaurées depuis peu pour faire face à la diffusion massive d’informations délibérément mensongères. Mais aucune norme, aucun dogme, aucun privilège d’infaillibilité attribué à quelque autorité que ce soit ne fixe jusqu’à présent les conditions de la production d’un hypothétique « discours politique vrai » ou d’une supposée « vérité politique », expressions qui n’ont d’ailleurs aucun sens, sauf à en revenir au genre de totalitarisme intellectuel auquel nous faisions allusion plus haut, à propos des vérités « prouvées-révélées ». |

|

|

En revanche, au sein des instances juridictionnelles, la confrontation entre vérités alternatives est encadrée par des règles rigoureuses. Pour définir les conditions de la production de ce qui constituera la vérité au regard du droit (la « vérité juridique », souvent assez éloignée de celle qu’admet le sens commun), le droit positif, la jurisprudence et les interprétations des juristes (la « doctrine ») ont construit une théorie de la preuve extrêmement élaborée10. Elle met en relation quatre classes d’éléments dont la distribution recoupe en partie celle des régimes véridictoires dont nous traitons ici : d’abord, sous la forme de la vraisemblance sociale des discours de persuasion, l’équivalent juridique d’une vérité négociée ; ensuite deux formes de vérités prouvées, assises sur des régularités en l’occurrence d’ordre conventionnel, fixées par le droit lui-même, à savoir la « légalité conventionnelle » de certains instruments probatoires (ou preuve par document authentique), et la « validité formelle » des démonstrations présentées par les parties ; enfin un élément à cheval entre la vérité prouvée et son opposé la vérité éprouvée (à laquelle nous en viendrons bientôt) : l’évidence empirique, qui à elle seule ne saurait constituer au regard du juriste une base probatoire recevable (pas plus d’ailleurs qu’à l’aune épistémologique du sémioticien). Le grand intérêt de cette théorie méta-juridique est, on le voit, qu’elle fait de la négociation du « vrai » une confrontation non pas simplement entre des énoncés particuliers mais entre les régimes véridictoires eux-mêmes. En définitive, aboutir à une vérité « négociée » présuppose des interlocuteurs qui tout en divergeant en termes d’intentionnalité — chacun soutient une thèse, un point de vue, des intérêts différents —, s’accordent implicitement sur un même principe de signifiance, à savoir l’idée que les réalités de ce monde ont une signification « lisible » moyennant le repérage de différences pertinentes. Cela ne garantit nullement qu’ils parviennent à une vérité commune mais permet du moins une confrontation méthodique entre différentes lectures. Dans la mesure où ces principes sont à la base d’une conception de l’interaction qui nous est plus familière que toute autre parce qu’ancrée au cœur de notre univers culturel et politique, ils risquent fort de paraître triviaux. Pourtant, ils ne constituent qu’un cas particulier parmi d’autres, et très différent des autres. Pour le constater il suffit d’envisager un dernier régime, celui de la vérité éprouvée. |

10 On en trouve une synthèse dans deux ouvrages dirigés par Ch. Perelman et P. Foriers, Les présomptions et les fictions en droit et La preuve en droit (Bruxelles, 1974 et 1981). Nous en avons donné jadis une interprétation sémiotique dans « Vérité et véridiction en droit » (Droit et Société, 8, 1988). |

|

3. Passer du négocié à l’éprouvé, c’est retrouver la différence évoquée en commençant entre une conviction raisonnée, appuyée sur des arguments susceptibles d’être réfutés, et une adhésion inconditionnelle, du genre de celle que peut susciter l’aura d’un gourou, quelle que soit, à la limite, la teneur de ses propos. En pareil cas, la communication devient assimilable à une forme de contagion émotionnelle qui uniformise les états psycho-somatiques éprouvés de part et d’autre, ce qui induit le partage, fût-il seulement momentané, d’une même vision du monde. Une forme très élémentaire du « croire » peut alors se propager pour ainsi dire à la manière d’un incendie, par contiguïté d’un sujet à un autre et même, plus précisément, d’un corps à son voisin, telles l’hilarité ou la bonne humeur, mais aussi la panique ou la rage. C’est ainsi que nous rencontrons, sous une de ses variantes à tonalité dysphorique, le régime interactionnel dit de l’ajustement11. Comme nous l’indiquions, la signifiance y est fondée non plus sur la distinctivité mais sur la sensibilité, et l’interaction n’y a plus pour principe l’intentionnalité mais son contraire, la disponibilité. Qu’en est-il d’abord de la « sensibilité » en tant que principe opposable à la distinctivité ? Ici, plus rien n’est à « lire » : il suffit de sentir. La lecture attentive, minutieuse, méticuleuse, des différences porteuses de significations laisse place à une forme d’appréhension et de compréhension immédiates face à un monde qui « fait sens » à raison des propriétés sensibles immanentes aux éléments qui le composent — un sens qui, évidemment, peut varier en fonction du type de « sensibilité » culturellement acquis par chaque sujet. Du même coup, la croyance en la véracité d’un discours ne dépend plus que secondairement de ce qui est énoncé mais tend à se confondre avec le sentiment d’affinité éprouvé devant la personne même de l’énonciateur en tant que présence sensible. Dans ce contact entre un je et un tu, celui qui dit « vrai » ne peut être que celui dont je sens que par sa manière d’être, et de m’être présent, il incarne une manière d’être-au-monde que je partage. C’est donc moyennant une forme d’intelligibilité du sentir que s’éprouve en ce cas, « à fleur de peau », le sentiment d’une syntonie par rapport à l’autre et que du même coup s’impose l’assomption inconditionnelle de sa parole. |

11 La tonalité le plus souvent euphorique des cas d’ajustement étudiés jusqu’à présent tient à ce que la syntaxe interactionnelle de ce régime favorise ce que nous appelons « l’esprit de création ». Indépendamment de toute convention ou norme préétablie, les interactants, en « s’ajustant » mutuellement, inventent ensemble, en acte (et le cas échéant réinventent indéfiniment), la forme, les principes de fonctionnement, la finalité et le sens même de leurs rapports. C’est ce que le sociologue Davide Sparti et le sémioticien Tarcisio Lancioni décrivent dans un article des Quaderni di teoria sociale (1, 2021) comme une « normatività dinamica ». |

|

Mais cela suppose, sur le plan des principes d’interaction, l’effacement au moins relatif de l’intentionnalité au profit de son contraire, la « disponibilité ». Plus les protagonistes de la manipulation étaient déterminés dans leurs intentions, « volontaires », ambitieux par exemple, ou cupides, plus il leur fallait savoir tirer parti des éléments du contexte, donc les distinguer. A l’opposé, pour accorder à la connaissance sensible autant ou davantage de valeur qu’à l’esprit d’analyse et de calcul, il faut un sujet que ne guide rigidement aucun projet particulier, un sujet prêt à se laisser guider par les circonstances ou contaminer par son entourage, et en ce sens « disponible ». Pour les mêmes raisons, avant de croire ce qu’on lui dit il n’aura besoin ni de preuves ni de démonstrations car s’il se fie à quelque chose, c’est avant tout à ce que lui dit son intuition, son flair, sa « sensibilité » en présence d’autrui. 4. Parmi les diverses configurations auxquelles ce noyau syntaxique peut donner naissance sur le plan véridictoire, nous en évoquerons trois, aussi distinctes que possible les unes des autres. i) Le complexe associant principe de disponibilité, principe de sensibilité et croyance fondée sur l’éprouvé trouve une de ses réalisations les plus caractéristiques dans un cas extrême : le fanatisme. En dépit de tout ce qu’un sujet fanatique peut avoir de rigide et de catégorique dans sa vision du monde (comme s’il était « programmé »), et malgré ce que sa détermination inébranlable produit parfois de tragique, il ne peut paradoxalement s’agir, en profondeur, que d’un sujet éminemment malléable, « disponible » sans discrimination. A ce qu’il semble d’après de nombreuses études, sa radicalité n’est en effet que rarement un donné de départ (auquel cas elle serait assimilable à une forme exacerbée d’intentionnalité). Au contraire, un fanatique a généralement subi l’empreinte d’une rencontre avec quelque initiateur ou « maître-à-penser », et ce n’est qu’une fois devenu captif de son emprise qu’il se « sent » avoir enfin trouvé, en même temps que la Vérité, sa propre identité, sa voie, son destin. Et à partir de ce moment, il ne démordra plus de cette vérité éprouvée corps et âme. Mais le processus même d’une telle « radicalisation » suppose une matière initialement amorphe, une indétermination originelle, une « disponibilité » qui n’était sans doute qu’un vide — une absence d’intentionnalité. Alors que dans d’autres contextes la disponibilité ouvre souvent la voie à ce qu’une interaction peut produire de plus positif — à des processus de création de sens —, on voit ici qu’elle peut mener aussi à ce qu’il y a de pire. |

|

|

ii) La croyance dite mystique représente une autre forme anthropologiquement attestée de la vérité éprouvée, mais profondément différente de la précédente. On en trouve des exemples (qui ont fait l’objet d’analyses sémiotiques approfondies12) en particulier chez les chrétiens orthodoxes et chez les musulmans de rite soufi : les uns et les autres parviennent à une forme d’union avec la présence divine, éprouvée dans son éclatante vérité, les premiers par la répétition de formules liturgiques consacrées dans le cadre de ce qu’on appelle l’hésychasme, les seconds à travers notamment les pratiques rituelles du samâ’ (la danse des « derviches tourneurs »). |

12 Voir l’article de J.-P. Petitimbert, « Prière et lumière », déjà mentionné (n. 7) et celui de Morteza B. Moein, « De l’hésychasme au samâ’ », Actes Sémiotiques, 118, 2015. |

|

Une formule du théologien orthodoxe Paul Evdokimov en résume l’esprit — qui plus est dans les termes mêmes de notre propre nomenclature : « On ne prouve pas l’existence de Dieu, on l’éprouve »13. Et pourtant, en dépit de cette assertion toute « mystique », son auteur ne se borne pas à éprouver pour lui-même « sa » vérité mais il s’efforce aussi d’en justifier la pertinence et d’en expliquer la teneur pour autrui (à l’opposé du fanatique, prêt à imposer la sienne par la violence). D’une vérité éprouvée par contagion (par « union » avec Dieu), qui relève de l’expérience vécue sur un plan pour ainsi dire intime, il s’agit ainsi de passser à une vérité d’ordre consensuel, potentiellement recevable « par tous ». Tel sera l’objet des écrits de ce théologien dont les travaux soigneusement argumentés n’ont d’autre but que de convaincre ses contemporains de ce qu’il croit vrai relativement à son Dieu. Un effort de persuasion, d’ordre manipulatoire par nature, est ainsi mis au service d’une pratique qui relève d’un autre régime, à savoir l’observance d’une forme de croyance éprouvée sur le mode de l’ajustement. La dynamique du modèle interactionnel permet de rendre compte de ce jeu inter-régimes14. |

13 L’amour fou de Dieu, Paris, Seuil,1973, p. 78. 14 D’autres modes d’articulation entre régimes ont précédemment été analysés dans cette revue sous le titre de « complexifications interactionnelles » (Acta Semiotica, I, 2, 2021). |

|

iii) Outre ces deux formes de croyance en une vérité éprouvée, il nous faut envisager pour finir une potentialité qui découle aussi de la syntaxe de l’ajustement mais qui, celle-là, met en cause la pertinence de la question même que nous nous posons ici depuis le début. De fait, la logique de l’ajustement conduit vers un point à partir duquel ce qui se dessine n’est plus quelque modalité encore différente de la croyance en une vérité éprouvée mais, plus radicalement, le dépassement de tout souci de « faire croire vrai ». Comme nous l’avons déjà mentionné, sous le régime de l’ajustement, c’est à la faveur du déroulement même de l’interaction que se définissent (et peuvent indéfiniment être redéfinis) la forme, les principes de fonctionnement, la finalité et le sens des relations entre les actants. Il s’agit, autrement dit, d’un régime de l’immanence pure, clos sur lui-même, sans Destinateur transcendant ni référence extérieure. Or, sans référence à un dehors, peut-il être question de vérité ? Le simple souci de la vérité suppose une instance externe devant laquelle ce qui est tenu pour vrai devra être prouvé, négocié ou révélé. Car chercher la vérité, la défendre, la montrer ou la démontrer constitue au fond, dans tous les cas, une activité teintée de quelque prosélytisme qui suppose la présence de tiers auxquels le discours vrai sera adressé, au moins pour leur information, parfois pour leur « salut », et généralement dans l’attente de leur sanction. Or ce qui caractérise l’ajustement, c’est présisément le fait que l’interaction se joue entièrement dans un « entre soi » sans témoins nécessaires ni tiers à informer ou à édifier, ni juges à convaincre. La vérité, s’il en est une, n’a donc plus à se montrer, à être prouvée, négociée ou révélée pour le profit de quiconque. Expérience et vérité ne faisant alors qu’un sur le plan de l’éprouvé, la vérité éprouvée dans l’expérience peut se passer de jugement externe et se tenir pour autosuffisante. C’est ainsi qu’à son procès, Jeanne d’Arc ne répond à ce qu’on lui demande que par des formules laconiques ou énigmatiques, au seuil de l’inintelligible, non pertinentes aux yeux des juges car elles ne prouvent rien. Mais c’est que précisément Jeanne ne prétend rien prouver. Enonciatrice d’un discours de l’expérience — de sa propre expérience, celle de son rapport mystique à la divinité —, elle n’a cure du discours de la narration (celle de la vérité des faits) que ses juges attendent ou font semblant d’attendre afin qu’elle se justifie15. Et c’est précisément parce que son univers est « ailleurs », tout entier dans l’immanence de son rapport d’ajustement sensible à « l’autre » (à Dieu), que la problématique mondaine du vrai et du faux vers laquelle on voudrait la ramener n’a définitivement aucun sens pour elle. |

15 La distinction entre dicours « de l’expérience » et discours « de la narration » fait l’objet de notre article, inédit en français, « Unità del senso, pluralità di regimi », in Narrazione ed esperienza, Rome, 2007. |

|

Au-delà de ce cas particulier, un regard sur la diversité des formes du croire anthropologiquement reconnues amènerait probablement à rencontrer d’autres dispositifs conceptuels, peut-être d’autres formes de la « vérité éprouvée », qui montreraient que le système des vérités à prouver, négocier ou révéler face à autrui, ou à défendre devant quelque instance transcendante — système qui nous est si familier qu’il nous semble tout « naturel » — ne s’est pas installé partout comme unique système de vérité. Que devient notre notion de vérité par exemple dans cet univers de pensée sans transcendance que l’anthropologue François Jullien analyse à partir des classiques de la pensée chinoise ? Suivre une piste de réflexion de cet ordre n’aurait pas pour but de chercher (gratuitement) à substituer à la vérité tel ou tel autre des pôles du « carré véridictoire » — le mensonge, la fausseté, le secret — mais ce serait se donner, grâce à la comparaison, une chance de mieux discerner ce que ce carré présuppose, et par là de comprendre pourquoi il ne s’impose sans doute pas, en théorie, comme un universel. D’ailleurs Greimas, son auteur, a-t-il jamais prétendu que ce soit le cas ? |

|

|

Nous espérons l’avoir montré, la différenciation entre les régimes de vérité est déductible des principes d’interaction et de signifiance propres à chacun des quatre régimes interactionnels de base. Cette cohérence tient d’abord à ce qu’une relation de présupposition réciproque lie le principe de signifiance auquel un sujet s’en remet pour comprendre ce qui l’entoure et le principe d’interaction qu’il privilégie (l’un et l’autre en fonction de tendances préférentielles qui n’excluent pas les variations en fonction des différentes sphères d’action), et ensuite à ce que tantôt l’un tantôt l’autre de ces principes fondateurs implique un régime véridictoire correspondant. Dans le cadre de la programmation et de la manipulation, c’est plutôt sur le principe d’interaction — la régularité et l’intentionnalité respectivement — que se greffent les régimes de vérités « au pluriel », prouvées et négociées (ou consensuelles), respectivement. Pour l’accident et l’ajustement, c’est au contraire le principe de signifiance qui semble prioritairement commander le régime de vérité (au singulier) correspondant puisque, on l’a vu, la vérité révélée (ou dévoilée) procède de l’assentiment à l’insensé tandis que la vérité éprouvée résulte d’une saisie qui mobilise la sensibilité. Au-delà de ces considérations encore en partie hypothétiques, deux remarques d’ordre plus général. Au long de cet exposé, nous avons souvent employé des formules du genre : « Le régime de l’ajustement est fondé sur... », « La manipulation a pour principe... ». Ce sont des raccourcis commodes, presque inévitables, mais qui prêtent à des interprétations réifiantes, donc erronées. Les régimes dont il est question ne sont évidemment que des constructions théoriques destinées à faciliter le repérage et la compréhension des pratiques sociales. Ils n’ont aucune réalité substantielle ni aucune valeur normative. A la différence d’un régime juridico-politique défini par une Constitution qui fixe la forme et le fonctionnement des organes de gouvernement d’un Etat, aucun « régime » sémiotique, programmatique, manipulatoire ou autre, ne définit des normes dont les acteurs sociaux devraient suivre les principes ! C’est même tout le contraire. La seule réalité, ce sont les dynamiques sociales qu’on observe. Donner des noms aux régularités syntaxiques — aux régimes — que nous construisons, en partie déductivement, en partie à partir de l’observation, aide à distinguer des configurations théoriques à valeur heuristique et dans une certaine mesure prédictive mais ne peut (ni ne doit !) avoir le moindre effet de retour sur les pratiques elles-mêmes. Les acteurs sociaux ne sont jamais tenus de se conformer aux régularités sémiotiques que nous postulons à leur égard. L’autre précision, elle aussi de l’ordre du bon sens, découle de ce qui précède. Elle concerne le maniement du modèle. Un modèle qui ne comporte en tout et pour tout que quatre éléments — quatre régimes — et qui néanmoins prétend rendre compte d’un nombre illimité de cas dans les domaines les plus diversifiés ne peut être qu’un cadre général, un instrument de repérage qui laisse une latitude totale pour imaginer, ou pour reconnaître sur le plan des pratiques observables, des modes de réalisation particuliers et infiniment divers. La rencontre de telles spécificités, loin d’invalider un modèle de ce type, rejaillit positivement sur la manière de le comprendre. Car être amené à découvrir à la faveur des analyses certaines de ses potentialités initialement imprévues est le meilleur moyen de l’enrichir par de nouvelles articulations, des ramifications plus fines ou des dérivations inattendues : c’est ce que nous appelons complexifier ce modèle en le « pratiquant ». En revanche, se contenter de l’« utiliser » en prenant les définitions de chaque régime à la lettre comme s’il s’agissait de totalités achevées et tenter d’y réduire tout ce qui se présente supposerait que le monde se limite à quatre formes figées. Si tel était le cas, on aurait affaire à une typologie désespérément simpliste et non plus à un modèle dynamique. Pour s’en servir de manière féconde, il faut donc prendre le risque d’en compléter les définitions, de les moduler, de les affiner, de les approfondir en fonction de l’inimaginable diversité des objets à analyser. |

|

______________ Références Barros, Diana de, « Les régimes de sens et d’interaction dans la conversation », Actes Sémiotiques, 120, 2017. Brandt, Per Aage, « La petite machine de la musique », Acta Semiotica, II, 3, 2022. Demuru, Paolo, Essere in gioco, Bologne, Bononia University Press, 2014. Evdokimov, Paul, L’amour fou de Dieu, Paris, Seuil, 1973 (chapitre initialement publié sous le titre « L’expérience mystique à la lumière de la tradition orientale », Bulletin Saint Jean Baptiste, 6, 1966). Greimas, Algirdas J., « Le savoir et le croire. Un seul univers cognitif », in H. Parret (éd.), On Believing. Epistemological and Semiotic Approaches / De la croyance. Approches épistémologiques et sémiotiques, Amsterdam, Benjamins, 1983. Rééd. in Du sens II, Paris, Seuil, 1983. — De l’Imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987. Jullien, François, De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinois de la pensée, Paris, Gallimard, 2015. Landowski, Eric, « Vérité et véridiction en droit », Droit et Société, 8, 1988. — Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005. — « Unità del senso, pluralità di regimi », in G. Marrone, N. Dusi, G. Le Feudo (éds.), Narrazione ed esperienza. Intorno a una semiotica della vita quotidiana, Rome, Meltemi, 2007. — « Régimes d’espace », Actes Sémiotiques, 113, 2010. — « Shikata ga nai ou Encore un pas pour devenir sémioticien ! », Lexia, 11-13, 2012. — « Régimes de sens et formes d’éducation », 2015, http://www.unilim.fr/colloquesemiodefisshs/wp-content/uploads/sites/16/2015/11/Educ.Landowski.28oct.pdf. — « De l’Imperfection : un livre, deux lectures », Actes Sémiotiques, 121, 2018. — « Etat d’urgence », in Sens à l’horizon, Limoges, Lambert-Lucas, 2019. — « Plaidoyer pour l’esprit de création », Semiotika (Vilnius), 16, 2021. — « Complexifications interactionnelles », Acta Semiotica, 1, 2, 2021. Moein, Mortesa B., « De l’hésychasme au samâ’ », Actes Sémiotiques, 118, 2015. Perelman, Charles, et Paul Foriers (éds.), Les présomptions et les fictions en droit, Bruxelles, E. Bruylant, 1974. — La preuve en droit, Bruxelles, E. Bruylant, 1981. Petitimbert, Jean-Paul, « Entre l’ordre et le chaos : la précarité comme stratégie d’entreprise », Actes Sémiotiques, 116, 2013. — « Prière et Lumière. Lecture sémiotique d’une pratique et d’une interaction particulière : l’hésychasme orthodoxe », Actes Sémiotiques, 118, 2015. — « Régimes de sens et logique des sciences. Interactions socio-sémiotiques et avancées scientifiques », Actes Sémiotiques, 120, 2017. — « La sémiotique à l’épreuve de l’écrit : régimes rédactionnels et intelligibilité », Actes Sémiotiques, 123, 2020, censuré. Réédité in Galáxia, 44, 2020. Sparti, Davide, et Tarcisio Lancioni, « Normatività dinamica. La sociosemiotica dei regimi di interazione », Quaderni di teoria sociale, 1, 2021. |

|

1 Approche dont on trouve un très utile aperçu dans son article « Le savoir et le croire. Un seul univers cognitif » (in H. Parret (éd.), De la croyance, Amsterdam, Benjamins, 1983). 2 Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004. Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005. 3 « Shikata ga nai ou Encore un pas pour devenir sémioticien ! », Lexia, 11-13, 2012. 4 Le mot « signifiance », mis à part chez Benveniste, est souvent abscons et sonne assez pédant. Néanmoins, à défaut de mieux, il nous est utile en tant que troisième terme apte à subsumer la distinction entre la notion de « signification » (forme de la signifiance associée au régime de la manipulation) et celle de « sens » (associée au régime de l’ajustement), ainsi que leurs négations, l’« insignifiant » et l’« insensé » (formes de la signifiance associées, la première, au régime de la programmation, la seconde à celui de l’accident). 5 L’analyse des régimes de risque est menée tout au long de notre essai Les interactions risquées, op. cit. 6 Les articles « Etat d’urgence » (in Sens à l’horizon, Limoges, 2019) et « Régimes d’espace » (Actes Sémiotiques, 113, 2010) explorent respectivement les avatars du temps et de l’espace. 7 Nous faisons allusion à « Régimes de sens et logique des sciences. Interactions socio-sémiotiques et avancées scientifiques », « La sémiotique à l’épreuve de l’écrit : régimes rédactionnels et intelligibilité », « Entre l’ordre et le chaos : la précarité comme stratégie d’entreprise », « Prière et Lumière. Lecture sémiotique d’une pratique et d’une interaction particulière : l’hésychasme orthodoxe », articles de J.-P. Petitimbert ; « Les régimes de sens et d’interaction dans la conversation », de D. de Barros ; Essere in gioco, livre de P. Demuru ; et « Régimes de sens et formes d’éducation », par E. Landowski. (Voir bibliographie finale). 8 Que De l’Imperfection, contrairement à l’interprétation la plus courante, n’est pas une défense et illustration de la Vérité révélée en forme de mystère (ni de la vérité éprouvée, dont il sera question plus bas), c’est la thèse que nous défendons obstinément (mais apparemment en vain) dans les versions successives d’un texte paru en dernier lieu en 2018 dans les ex-Actes Sémiotiques sous le titre « De l’Imperfection : un livre, deux lectures ». C’est bien plutôt entre vérités prouvées et vérités consensuelles (cf. infra) que Greimas, dans sa vie comme dans son œuvre, nous semble avoir constamment oscillé. 9 Article auquel nous faisions allusion plus haut (note 7), publié en 2017 dans les ex-Actes Sémiotiques sous le titre : « Régimes de sens et logique des sciences : interactions socio-sémiotiques et avancées scientifiques ». 10 On en trouve une synthèse dans deux ouvrages dirigés par Ch. Perelman et P. Foriers, Les présomptions et les fictions en droit et La preuve en droit (Bruxelles, 1974 et 1981). Nous en avons donné jadis une interprétation sémiotique dans « Vérité et véridiction en droit » (Droit et Société, 8, 1988). 11 La tonalité le plus souvent euphorique des cas d’ajustement étudiés jusqu’à présent tient à ce que la syntaxe interactionnelle de ce régime favorise ce que nous appelons « l’esprit de création ». Indépendamment de toute convention ou norme préétablie, les interactants, en « s’ajustant » mutuellement, inventent ensemble, en acte (et le cas échéant réinventent indéfiniment), la forme, les principes de fonctionnement, la finalité et le sens même de leurs rapports. C’est ce que le sociologue Davide Sparti et le sémioticien Tarcisio Lancioni décrivent dans un article des Quaderni di teoria sociale (1, 2021) comme une « normatività dinamica ». 12 Voir l’article de J.-P. Petitimbert, « Prière et lumière », déjà mentionné (n. 7) et celui de Morteza B. Moein, « De l’hésychasme au samâ’ », Actes Sémiotiques, 118, 2015. 13 L’amour fou de Dieu, Paris, Seuil,1973, p. 78. 14 D’autres modes d’articulation entre régimes ont précédemment été analysés dans cette revue sous le titre de « complexifications interactionnelles » (Acta Semiotica, I, 2, 2021). 15 La distinction entre dicours « de l’expérience » et discours « de la narration » fait l’objet de notre article, inédit en français, « Unità del senso, pluralità di regimi », in Narrazione ed esperienza, Rome, 2007. |

|

Résumé : Dès le départ, la sémiotique de Greimas s’est démarquée de la logique des logiciens et de la tradition philosophique, notamment en s’abstenant de soulever aucun problème d’ordre ontologique à propos de la Vérité et en concentrant toute son attention sur les processus intersubjectifs et cognitifs du faire croire vrai. Par la suite, dans son prolongement, la socio-sémiotique a effectué, au cours des années 1990-2000, un nouveau pas en avant en mettant en cause la primauté de la dimension cognitive et en soulignant l’importance du facteur sensible, spécialement en matière politique. Cela a conduit, entre autres, à admettre qu’à côté de citoyens mobilisés par conviction, sur la base de « vérités » prouvées ou négociées, une minorité importante croit, rejette ou soupçonne au contraire par contagion, en se fiant à des formes de « vérité » révélée ou éprouvée. Pour rendre compte de cette diversité des dynamiques de l’adhésion politique, nous postulons que chacun des régimes véridictoires en présence trouve son fondement, sa cohérence et son sens dans le cadre d’un régime interactionnel déterminé, qui l’engloge et le régit. L’objectif de l’article est de montrer suivant quels princípes s’établissent ces correspondances. Resumo : Ao se abster de levantar qualquer problema de ordem ontológica a respeito da Verdade, a semiótica de Greimas se afastou da lógica dos lógicos e da tradição filosófica, focalizando a atenção, desde a origem, sobre os processos intersubjetivos e cognitivos do fazer crer verdadeiro. Mais recentemente, a sociossemiótica, distanciando-se, por sua vez, dos postulados da semiótica standard, efetuou um outro passo adiante: acabou com o domínio exclusivo da dimensão cognitiva e destacou a importância do fator sensível, especialmente no âmbito da política. Isso conduziu a admitir que, ao lado dos cidadãos que concordam (ou se opõem) por convicção, baseando-se em “verdades” provadas ou negociadas, uma minoria importante acredita por contágio, confiando em formas de “verdade” revelada ou experimentada. Para dar conta dessa diversidade das dinâmicas de adesão política e compreender as distintas concepções da “verdade”, nós postulamos que cada um dos regimes veridictórios em pauta encontra sua base, sua coerência e seu sentido no quadro de um determinado regime interacional que o engloba e o rege. O objetivo do artigo é evidenciar a lógica destas correspondências. Abstract : Since the very beginning, Greimas’s semiotics distanced itself from formal logic and from the philosophical tradition, in particular by abstaining to contemplate any ontological problem about truth as such, and focusing instead on the intersubjective and cognitive processes of making believe true. Later on, in its continuation, sociosemiotics, distancing itself, in its turn, from the postulates of standard semiotics, made a step further by denying the primacy of the cognitive dimension and stressing the role of the sensitive factor in communication and interaction, especially in the political field. This led to admitting that alongside citizens who trust preferably in forms of truth founded on proof or negociation, an important minority confides rather in forms of supposedly revealed truth, or forms of certainty which proceed from feeling. In order to account for this diversity, we postulate that each of these regimes of truth finds its source, its coherence and its meaning in the framework of a specific interactional regime that comprises and rules it. The purpose of this article is to outline the principles that determine such correspondences. Mots clefs : interaction, régime (d’interaction, de sens, de vérité), sens, signifiance, signification, véridiction, vérité. Auteurs cités : Diana de Barros, Per Aage Brandt, Paolo Demuru, Paul Evdokimov, Paul Foriers, Algirdas J. Greimas, François Jullien, Tarcisio Lancioni, Mortesa B. Moein, Jean-Paul Petitimbert, Davide Sparti Plan : 2. Entre interaction et signifiance, quatre régimes de vérité 1. Des vérités prouvées à la vérité révélée |

|

Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |

|

Recebido em 22/02/2022. / Aceito em 14/03/2022. |