Derniers numéros

I | N° 1 | 2021

I | N° 2 | 2021

II | N° 3 | 2022

II | Nº 4 | 2022

III | Nº 5 | 2023

III | Nº 6 | 2023

IV | Nº 7 | 2024

IV | Nº 8 | 2024

V | Nº 9 | 2025

> Tous les numéros

Dossier : Du rythme, entre schématisation et interaction

|

Le rythme comme règle Guido Ferraro Publié en ligne le 30 juin 2022

|

|

|

Introduction. Le rythme : une entité proprement sémiotique ? Si on se demande en quel type de réalité sémiotique consiste ce qu’on appelle le rythme, et si on essaie de le situer dans le cadre global de notre théorie, on se rend vite compte à quel point cette question est complexe. Et on comprend les raisons pour lesquelles toute réponse simple est à exclure : il s’agit d’une question qui relève typiquement d’une « sémiotique de la complexité »1, c’est-à-dire une sémiotique dotée de modèles théoriques capables de reconnaître, dans les composantes repérées, l’interaction entre leurs multiples aspects et leurs fonctions possibles, ainsi que les différentes places qu’on peut leur attribuer sur les niveaux d’un modèle génératif hiérarchisé. Bien plus, les questions qui se posent conduisent à raisonner sur les limites et sur les origines mêmes du « sémiotique », ainsi que sur cette sphère spéciale — pour laquelle on peut parler d’une dimension « amodale » — où nous voyons opérer des éléments de caractère primaire et indifférencié. Cela dit, il faut aussi souligner que cette réflexion s’inscrit dans la perspective d’une sémiotique entendue comme véritable science humaine, où les catégorisations théoriques sont le résultat de l’analyse d’objets concrets. Elle s’appuie certes sur la lecture de textes théoriques (pas nécessairement étiquetés comme « sémiotiques »), mais elle découle en premier lieu de ce que j’ai appris en étudiant des images, des récits, des textes poétiques, des morceaux de musique, et ainsi de suite. |

1 Cf. G. Ferraro, « Modèles classiques et complexité sémiotique », Acta Semiotica, I, 2, 2021. |

|

La première question à se poser est alors : le rythme est-il, à proprement parler, une seule et unique entité sémiotique, ou bien s’agit-il d’une collection de phénomènes qui peut-être ne se rassemblent qu’en surface ? En amont, il faudrait même se poser une question encore plus radicale : le rythme constitue-t-il ou non une entité proprement sémiotique ? Au fond, on pourrait penser qu’il s’agit plutôt d’une entité en soi vide, comme une simple condition préalable à l’instauration d’une dimension textuelle, donc antérieure à toute production de sens. Le rythme peut apparaître comme une sorte de simple contenant ; de même, la forme et le format de la toile qu’un peintre choisit agit comme une simple ligne de délimitation de son travail créatif ; et cela vaut encore plus pour le format d’image qui est assigné à un réalisateur de cinéma. Et, puisque raisonner sur le rythme amène à formuler des questions qui conduisent toujours plus en amont, ajoutons encore celle-ci : quels sont le statut et le degré proprement culturels du rythme, étant donné que le rythme comporte aussi, on le sait, d’importantes dimensions « naturelles »2 ? |

2 Cf. G. Ceriani, Il senso del ritmo, Rome, Meltemi, 2019. |

|

Alors — c’est véritablement le cas de le dire —, commençons par le début, car il s’agit de revenir sur l’origine même de la culture humaine. De plus, « humain » ne se réfère pas ici seulement à l’espèce homo sapiens, étant donné que des aspects décisifs de nos systèmes de signification ont leur origine avant notre arrivée. Soulignons à ce propos qu’alors qu’il y a quelques décennies on parlait de « l’origine du langage », en considérant donc le langage comme un système privilégié et à part, aujourd’hui on parle plutôt de l’origine des systèmes sémiotiques dans leur ensemble. Même au niveau cérébral, du reste, il semble plus judicieux de parler de modules susceptibles de se combiner, plutôt que de régions spécifiquement dédiées à une certaine faculté. Un tel changement de perspective est opportun quand est en cause un phénomène comme celui du rythme, qui est évidemment transversal à différents systèmes. Mais il est déterminant pour nous aussi à un niveau théorique plus général, car il s’agit en fait ni plus ni moins que de repenser la façon dont nous nous représentons le dessin d’ensemble de l’univers sémiotique. Au lieu de penser séparément le système linguistique, la théorie de la narration, de la musique, de la peinture et ainsi de suite, il vaudrait mieux raisonner en termes de modules de compétences sémiotiques qui se combinent dans les différents systèmes. Et il serait encore plus approprié de concevoir, en amont de tout cela, un niveau caractérisé par des éléments de base qui n’appartiennent pas spécifiquement à tel ou tel de ces systèmes mais qui dessinent une sorte de composant primaire, en deçà de la différenciation entre les grammaires spécifiques — ce qui a toute chance de concerner, justement, la question du rythme. L’hypothèse que je crois opportun d’introduire dans le cadre de la théorie sémiotique est qu’il y a une sorte de grammaire de base, indifférenciée — et pour cette raison dite amodale (terme depuis un certain temps en circulation dans le domaine psychologique) —, en ce sens qu’elle n’a pas sa propre façon spécifique de se réaliser, parce qu’elle peut devenir musique, ou peinture, ou poésie, etc. Immédiatement nous vient à l’esprit que nous connaissons déjà un phénomène qui dans une certaine mesure se rapproche de ce que nous avons en vue, puisque déjà Greimas insistait sur le fait que les structures narratives peuvent se manifester en utilisant les modes de différents systèmes en devenant, par exemple, un film, une œuvre littéraire, une bande dessinée, etc. |

|

|

1. Temps collectif, temps individuel Par tradition, on a longtemps estimé qu’il ne peut pas y avoir de culture sans langage, ou sans quelque forme de système sémiotique. Selon la perspective actuelle, ce n’est probablement plus le cas : pensons au développement des premières technologies — qui nous semblent rudimentaires, mais qui bien sûr ne l’étaient pas pour l’époque : pensons à la production de pierres auxquelles on donne une forme définie, travaillées de différentes manières pour remplir différentes fonctions. Pour apprendre à produire ces outils, donc pour transmettre ce patrimoine culturel, fût-il minimal, faut-il donner des instructions verbales ? Non, on apprend plutôt par imitation, en répétant ensemble les mêmes gestes. Imaginons pour un instant ces gestes à l’unisson, cet acte répété de battre pierre contre pierre, boum boum boum boum... Il n’est pas nécessaire de penser à la samba ou aux tambours militaires pour nous rendre compte que le rythme, c’est la sociabilité, la participation à la communauté, la synchronisation mentale. Je me réfère ici à un livre intéressant de Gary Tomlinson, A Million Years of Music3. Nous savons tous que le rythme permet de jouer ensemble et de travailler ensemble (et, ce n’est pas par hasard, souvent, en travaillant ensemble, on chante). Mais à bien regarder, il ne s’agit pas seulement de faire ensemble, mais aussi de sentir ensemble. Un petit extrait, à ce propos, du livre d’Eric Landowski, Passions sans nom : |

3 New York, Zone Books, 2015. |

|

On n’assistera donc plus à la répétition indéfinie de programmes génétiquement inscrits (...), mais on verra se développer au contraire d’authentiques processus de coordination interactantielle directe. Jouant autant sur le plan intersomatique que sur le plan intersubjectif, de tels processus sont en eux-mêmes générateurs de sens, et donc susceptibles de faire émerger de nouvelles identités, à leur tour individuelles ou collectives. À ce stade, on retrouve ainsi la notion d’un « faire ensemble », en même temps, et qui plus est, si possible, au même rythme (...).4 |

4 Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004, p. 128. |

|

Ce texte nous fait réfléchir sur le fait que des processus reliant plan intersomatique et plan intersubjectif sont en eux-mêmes générateurs de sens. Comme l’explique G.Tomlinson, le produit le plus intéressant de l’industrie paléolithique, la pierre symétrique à double face, fut le produit non pas d’un modèle présent au niveau mental mais d’un agir rythmique socialement négocié, un agir socio-somatique capable de donner vie à une « communauté de pratiques »5. Dans cette perspective, qui souligne la dimension fondamentalement intersubjective du rythme, on comprend comment un faire ensemble en rythme évolue vers une perception émotionnelle du sens de l’être ensemble. Ce serait sans doute une passion sans nom, puisqu’elle précède le langage ! Cette transformation du faire en sentir, et donc d’une action qui a un objectif pragmatique matériel, en un faire doté d’un sens, est pour nous décisive : ce serait l’une des portes d’entrée possibles dans l’univers sémiotique. Il s’agit d’une dimension en même temps gestuelle et sonore, qui peut facilement se traduire par des pulsations vocales (« oh-oh-oh »), encore indéfinies, entre chant et langage. En tout cas, nous voyons tout de suite le rythme prendre sa propre position, en se mettant à cheval entre matérialité et intériorité, entre agir et sentir — mais aussi, il faut le remarquer, prenant position en premier lieu du côté du collectif. |

5 G. Tomlinson, A Million Years of Music. The Emergence of Human Modernity, New York, Zone Books, 2015, p. 65 et p. 71. |

|

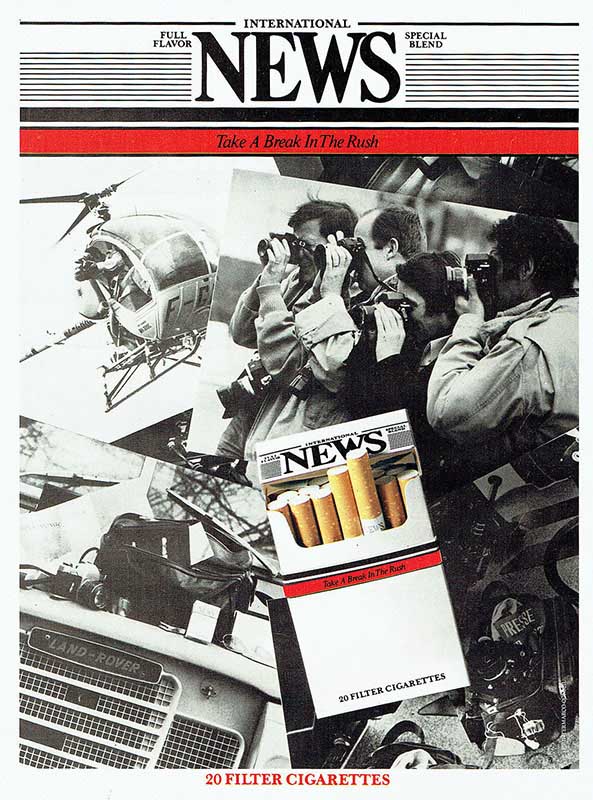

À ce stade, nous devons nécessairement nous poser la question : qu’entendons-nous, précisément, par « rythme » ? Tout d’abord, il faut remarquer que le rythme se présente comme une entité qui ne correspond manifestement pas à un objet perceptible, car il s’agit d’une simple relation entre des entités perceptibles, par exemple entre des objets sonores ou des éléments graphiques ; cette nature purement relationnelle nous servira en conclusion à comprendre plus profondément les fonctionnalités sémiotiques du rythme. Pour l’instant, nous pourrions dire que la définition la plus simple de cette structure relationnelle pourrait être celle d’une « discontinuité réglée » : autrement dit, nous serions confrontés à la composition de deux unités sémiques fondamentales : discontinuité + règle. Ce qui possède un rythme s’oppose effectivement à deux conditions différentes : d’un côté, celle de la simple continuité (qui pourrait nous renvoyer à l’immuabilité, à la constance, à l’intemporel...), de l’autre, celle du non-réglé : l’aléatoire, l’imprévisible, jusqu’à ce que nous appelons le chaos. Le rythme, considéré comme le résultat d’une création humaine, se présente alors comme une forme de domination sur l’inévitable désordre de l’expérience de vie. Voyons à ce propos un premier exemple. Comme on le sait, Jean-Marie Floch est un des premiers à avoir attiré notre attention sur la catégorie continu vs discontinu, notamment dans son étude sur la publicité pour les cigarettes News6. |

6 J.-M. Floch, Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit, Paris-Amsterdam, Hadès-Benjamins, 1985. |

|

Figure 1. Publicité pour les cigarettes « News » (années 1970-80). Si paradoxal cela puisse-t-il sembler, la portée théorique de l’analyse d’un objet aussi banal constitue, sémiotiquement parlant, un cas exemplaire. Son analyse, très riche, est entièrement fondée sur cette opposition catégorielle. De fait, le sens de cette annonce, synthétisé dans sa composante verbale remarquablement concise — Take a break in the rush — est précisément ceci : « Votre vie est active et dynamique, vous faites un beau travail (tel celui du reporter auquel font allusion ces images), mais vous devez quand même de temps en temps l’interrompre, donc le rendre discontinu en faisant une pause ». Cela introduit la régularité d’une alternance entre le tumulte imprévisible d’une activité professionnelle commandée par les événements et les pauses où l’on consacre à soi-même un moment différent, un moment dont on a décidé et sur lequel on garde le contrôle : un moment marqué par une répétition presque rythmique de certains gestes, et par la référence à ce qui est peut-être le plus élémentaire de tous les rythmes vécus : l’alternance entre inspiration et expiration (ici, il s’agit bien sûr d’aspirer la bénéfique fumée de la cigarette à promouvoir). Ce qui nous intéresse en premier lieu est la pluralité des manières dont se décline ici l’opposition continu /discontinu. Elle articule en effet à la fois : — l’aspect chromatique : une grande partie de l’annonce est caractérisée par une transition continue de tonalités, du blanc au noir, tandis que l’autre partie est occupée par des oppositions nettes, discontinues, blanc ou noir ; — l’organisation topologique de l’espace : des zones de l’annonce avec des structures bien isolées et régulières (discontinues) s’opposent à d’autres zones désordonnées et confuses (continues) ; — la composante des formes, ou eidétique : d’un côté, des lignes nettes espacées (ici il y a discontinuité), de l’autre des formes complexes et peu définies (aire du continu). La même opposition touche aussi une dimension qu’on peut dire phono-symbolique, puisque la première partie du slogan est composée de sons occlusifs, durs, discontinus (Take a break), tandis que la seconde présente des phonèmes constrictifs : the, r, sh, donc des sons de caractère continu. De plus, Floch remarque que les deux parties de la phrase présentent des rythmes nettement différents : tandis que Take a break est fortement rythmé, in the rush donne une sensation de rythme beaucoup plus faible — encore une correspondance entre la discontinuité rythmée et l’idée d’une agréable pause pour soi-même. Et on repère encore des jeux de rythmes visuels assez évidents, surtout dans la série de filets typographiques du haut de l’image, et même dans le groupe ordonné des cigarettes. Le rythme est donc un produit de la discontinuité, d’une discontinuité bien ordonnée, conçue par un sujet capable de contrôler le temps de sa vie. À noter : ici le rythme n’est pas donné mais construit, il ne vient pas de l’extérieur mais est le fruit d’un vouloir du sujet. S’agit-il d’une conception du rythme différente de celle que nous évoquions plus haut ? Nous y reviendrons. En tout cas, cette analyse montre comment l’opposition entre continu et discontinu peut se situer au cœur même d’un texte et constituer le noyau à partir duquel vont se configurer différentes composantes textuelles relevant de systèmes que nous dirions bien différents, en l’occurrence visuel, acoustique, linguistique, paranarratif7 : nous avons là un exemple typique d’une entité sémiotique amodale, placée en deçà de la distinction entre systèmes, au niveau le plus profond du dispositif de la génération textuelle. |

7 Nous reviendrons sur ce terme dans un instant. Le point est qu’il n’y a pas ici proprement un récit, mais une allusion à un schéma ordonné d’actions. |

|

2. De la discontinuité réglée à la sortie du temps Approfondissons donc cette idée fondamentale du rythme comme discontinuité réglée. Il faut rappeler que le premier grand défi intellectuel auquel l’enfant se trouve confronté est celui de la présence intermittente de la mère (on connaît à ce sujet les études classiques de Melanie Klein). Face à une discontinuité aussi porteuse d’angoisse, le nouveau-né doit arriver à comprendre que les deux états opposés (de disjonction et de conjonction) sont unis par un lien qui en soutient l’alternance ; l’expérience vécue devient de quelque manière lisible uniquement en y reconnaissant la régularité de cette alternance cyclique (entre absence et présence de la mère, entre faim et satiété, entre l’abandon et le réconfort). Mais cela n’est pas si simple : pour reconnaître une répétition, et pour avoir l’idée d’une quelconque concaténation rythmique, il faut définir mentalement une unité qui se répète, autrement dit attribuer une même identité à des événements différents et dispersés dans le temps. L’enfant doit reconnaître qu’il y a des événements qui ne sont pas purement ponctuels mais appartiennent à une même classe dont les répliques (ou les tokens) se répètent à des points différents le long de la ligne temporelle. Nous pouvons alors dire que les cas les plus simples de discontinuité réglée valent comme une sorte d’école maternelle de sémiotique, où l’on approche les mystères de l’identité, de la série, de la délimitation, de la constitution d’une classe. Le rythme n’est pas seulement quelque chose de régulé, mais peut-être le modèle même de ce qui se conforme à une régularité. Ainsi, par certains aspects, l’étude du rythme frôle celle, plus générale, du principe de régularité et des valeurs sémiotiques, des effets de sens attachés à toute segmentation organisée du temps. On peut voir ici, pour le petit être humain, la première occasion de se faire une idée de la vie, de la façon dont elle fonctionne. Et il n’y a pas là seulement une dimension physiologique, mais aussi une dimension affective, émotionnelle, relationnelle — dans la mesure, bien sûr, où cela est possible pour un enfant très petit. Il s’agit donc d’une expérience globale, capable d’instaurer un schéma fondamental, une sorte de schéma, à sa manière, canonique : un schéma que l’enfant pourra projeter sur d’autres expériences à venir. Sur le plan cognitif, on a par conséquent là de quelque chose d’assez complexe. Parallèlement, au niveau embryonnaire de nos facultés esthétiques, on découvre aussi le plaisir, ou pour le moins la sensation de sérénité que donne la régularité, la répétition en tant que telle. La sensation de mouvement oscillant, de balancement, qui donne le sentiment de protection et de sérénité, correspond à cette expérience clé, qu’on pourrait dire en même temps de musique et de danse, qui est celle d’être bercé, souvent accompagnée de la voix en cantilène de la mère : un rythme ondulant, doux et lent, régulier, apparemment sans fin, une structure signifiante qui restera pour toujours, pour nous, un modèle fondamental, avec ses valeurs de confort, d’apaisement, mais aussi de durable prolongé, de cycle ouvert. Mais peut-être y entrevoyons-nous quelque chose de beaucoup plus profond et de plus général, car cela ne concerne pas seulement les enfants. Certaines structures élémentaires jouent en effet un rôle essentiel également dans la construction de textes hautement complexes. Laissant les enfants à leur sommeil bien serein, passons à un exemple qui n’en est pas très éloigné, mais qui pourtant est reconnu comme un chef-d’œuvre de l’histoire de la musique, composé par l’un des plus brillants connaisseurs des secrets du rythme. Il s’agit de Beethoven, et en particulier d’une de ses compositions les plus fascinantes et les plus admirées, la Chanson de remerciement à la divinité, troisième mouvement du Quatuor à cordes opus 132. On a dit que cette musique est d’une beauté surnaturelle, d’une extraordinaire sérénité, presque capable de transcender le temps. La composition est à l’évidence complexe : on distingue des épisodes de caractère différent, en particulier deux sections plus animées (Andante) alternant avec trois sections d’une extrême lenteur (Molto adagio). Il y aurait donc plusieurs aspects à prendre en compte, mais la première chose à souligner est que Beethoven compose une musique extrêmement archaïque. C’est une sorte d’hymne religieux, vaguement médiéval, une musique pour une fois fondée non pas sur une échelle tonale mais sur une modalité propre à la musique ancienne, ce qui permet de donner à l’auditeur l’impression de remonter dans un temps lointain, et ce qui, en même temps, produit un sens d’indétermination et de dépaysement, une sensation d’harmonies littéralement inouïes. Daniel Chua y voit un choix conçu pour générer une aporie bien calculée, dans l’oscillation jamais résolue entre antique et moderne (ce qui poserait, en termes non triviaux, le problème de la perception du temps historique dans la création musicale)8. Surtout, il remarque que, puisque dans une composition modale il n’y a pas d’accord de tonique — lieu où normalement une progression harmonique va s’arrêter — la sensation que Beethoven nous offre est celle d’une musique qui, à juste titre, n’a pas de fin, ne peut pas avoir de fin, comme si elle était destinée à durer éternellement. |

8 Cf. D. Chua, The Galitzin Quartets of Beethoven, Princeton, Princeton U.P., 1995, pp. 146-150. |

|

Au cours de la première et de la troisième section de cette composition, nous ressentons souvent une sensation étonnante : contrairement à ce qui est habituel dans notre tradition (il pourrait en aller différemment dans le cadre, par exemple, de la tradition indienne), cette musique semble n’aller nulle part, évoluant très lentement comme une lumière changeante qui fait allusion à un temps qui n’est pas le nôtre, un temps merveilleusement libre de toute démarcation définie. Mais je vais faire référence ici surtout à la dernière section, celle qui tend à rester la plus significative pour les auditeurs, et que l’auteur a comme spécialement recommandée à ceux qui l’exécuteront, en y apposant cette indication : « Con intimissimo sentimento ». Cette section est entièrement dominée par un petit groupe de quatre notes qui occupe nettement le premier plan et qui, sur des notes différentes et avec de petites variations, est lentement répété pas moins de trente-cinq fois (et de fait, un motif répété trente-cinq fois apparaît presque destiné à se répéter à l’infini). Ce groupe de quatre notes présente une structure légèrement ondulante (avec deux variantes, du type sol-do-ré-do ou si-do-ré-do) : un léger balancement qui rappelle effectivement une structure de berceuse, comme le très léger tangage d’une barque sur un lac presque immobile. Cette structure d’une simplicité presque primordiale, qui nous ramène vers un temps perdu et perpétuellement rasséréné, peut vraiment rappeler le chant sans fin d’une mère qui berce son enfant9. |

9 Fait curieux mais non sans raison, on peut acheter sur Amazon une version simplifiée de cette musique, conçue effectivement pour endormir les enfants ! |

|

Dans ce cas, la cellule rythmique ondulante est traitée de manière à en valoriser la nature d’alternance, mais en même temps de manière à traduire cette discontinuité en suggestion d’une suprême continuité rythmique. Entre autres choses, Beethoven, qui ne rate jamais rien, dans la dernière partie de cette étonnante composition conduit également les musiciens à arrêter leur musique, comme si elle s’éteignait pendant un moment ; il y a un bref silence, et puis ce léger balancement musical reprend (mesure 183) : ainsi reproduit-il, pour nous aussi, l’expérience, que nous avons probablement tous connue quand nous étions tout petits, de la mère qui s’arrête un instant, peut-être s’endort pendant qu’elle nous berce, et puis reprend, si bien que nous sommes rassurés que cela continuera à l’infini — et de fait, le morceau se termine non pas par une véritable conclusion mais sous la forme de ce que nous appellerions aujourd’hui un simple fade out qui se dissout lentement dans le silence. Grâce à la façon dont il le travaille, Beethoven utilise le rythme non pas comme un cadre contenant des événements sonores mais comme ce dont on parle. De cette façon, il élabore un discours complexe sur la relation entre le temps humain et l’éternité qui le transcende, et nous conduit pour un moment aux confins d’une dimension surnaturelle. Je disais, à propos de la régularité du rythme, que si elle a une valeur réconfortante, rassurante, c’est parce que nous la percevons comme quelque chose qui ne dépend pas de nous (mais de la mère, dans le cas de l’enfant). On dirait que Beethoven se place à un certain degré sur cette ligne, bien entendu en version adulte, en nous donnant le sentiment d’une musique qui procède sur la base d’une logique qui, bien que venant du faire créatif d’un sujet singulier — l’auteur —, en même temps le dépasse. On a la sensation d’une beauté procédant d’un principe d’ordre transcendant, mais aussi la certitude que l’art produit par l’homme nous permet d’accéder à ce niveau supérieur. C’est l’idée, typiquement romantique, d’un sens du divin répandu dans l’univers, dont nous pouvons tous être participants. Mais si Beethoven se montre ici sans nul doute génial, en quoi consiste ce génie ? En premier lieu dans la capacité de faire un usage original et révélateur d’éléments d’une grande simplicité, et même, comme il est évident dans ce cas, de caractère presque enfantin. Mais c’est ici la magie de la dimension amodale et le charme de sa présence centrale dans la création artistique : c’est justement la nature primaire et indéterminée des éléments sémiotiques les plus simples, qui en permet un emploi extraordinairement raffiné et indéfiniment créatif. |

|

|

3. Rythme, tension, transgression D’une certaine manière, il vient d’être question d’une sémiotique de l’univers infantile. Sur ce point, depuis plusieurs années, l’étude de la formation des bases de la compétence narrative a été entreprise par les psychologues, parmi lesquels tout spécialement Daniel Stern10 (et malheureusement plutôt négligée par les sémioticiens11). Comme j’ai eu par ailleurs l’occasion de l’observer en reprenant le thème sous un angle sémiotique12, on peut dans ce cadre raisonner sur le moment et la manière dont se forment les bases des rôles actantiels, de la relation actant / acteur, de la dynamique des processus de jonction, du rapport entre objet de désir et programme d’action, et ainsi de suite. En tout cas, dans notre cadre, il est évident qu’une première configuration perçue par l’enfant est de type cyclique, rythmique, précisément selon le modèle proposé par Luiz Tatit13. La vision de l’enfant, de type tensif, alternant tensions et détentes, installe un dispositif rythmé selon un cycle qui le conduit d’un état zéro, de tranquillité et de sommeil, à une inquiétude qui devient toujours plus forte, jusqu’à ce que la mère arrive, la mère qui le rassure et le nourrit, le portant ainsi à un état de saturation, à partir duquel l’enfant se calme, revenant à un état de tranquillité. Or, ce modèle ne propose pas à proprement parler un schéma narratif ; on peut le voir plutôt comme placé à un niveau sous-jacent à la narrativité, à un niveau primaire qui seulement prédispose les éléments de construction d’un récit. On utilise souvent en pareil cas des termes comme « paranarratif » ou « protonarratif ». L’expérience de l’enfant avec sa mère est peut-être, justement, un exemple clé du « protonarratif ». Mais est-ce que ce modèle protonarratif peut également être utilisé pour comprendre la nature des constructions musicales ? Autre manière de formuler la même question : peut-on établir un lien entre l’architecture narrative et le rythme, au sens le plus technique du terme ? |

10 Cf. par example D. Stern, The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life, London, Norton, 2004. 11 Voir toutefois l’esquisse de réflexion amorcée dans le dossier « La clinique de la narrativité », Actes Sémiotiques, 119, 2016. 12 Voir G. Ferraro, Teoria della narrazione, Rome, Carocci, 2015, pp. 145-150. 13 Voir en particulier la contribution de L. Tatit au présent dossier, « Le rythme qui vient des syllabes ». |

|

L’un des plus grands théoriciens de la musique répondrait probablement que oui. Il s’agit de Heinrich Schenker14, un savant dont la vision, bien que malheureusement ignorée en sémiotique, est pour nous du plus grand intérêt. Schenker est celui qui, dans les premières décennies du XXe siècle, a conçu le tout premier modèle générativiste. Le générativisme est donc né dans le domaine musical, et selon une vision d’autant plus fascinante qu’elle associe le musical au narratif. Schenker conçoit toute composition musicale comme l’expansion d’une cellule générative primaire, qu’il appelle Ursatz. Mais cette cellule n’est rien de statique ou de géométrique : il s’agit d’un dispositif dont le but est l’instauration de ce que nous appellerions une différence tensive. De cette façon, ce dispositif active une séquence de tensions et de détentes — harmoniques, rythmiques, etc. — qui progressent vers l’apaisement final, en passant par des moments d’attente et de surprise, d’avancement et de déviation, d’impatience et de désarroi15 : on dirait vraiment qu’il y a là toute une construction (para)narrative ! |

14 Pour une réflexion sémiotique sur la vision de Schenker, voir G. Ferraro, Semiotica 3.0, Rome, Aracne, 2019, pp. 144-148. 15 Pour ces aspects, voir en particulier H. Schenker, Free Composition, New York, Pendragon, 1977. |

|

Pour ma part, je ne crois pas qu’on puisse parler d’une « sémiotique tensive » comme d’une forme de sémiotique à part, mais qu’il est important de développer cet aspect qui est présent en sémiotique depuis toujours, bien qu’implicitement, à partir de tout ce qui découle de la place centrale du vouloir et du dispositif tensif complexe que cela institue. Mais il faut souligner que cet aspect est aussi à relier à ce que nous pouvons appeler, de son côté, l’aspect « différentiel » de la sémiotique16, à savoir les écarts différentiels qui établissent cette tension du vouloir, qui déclenchent les passions, etc. Ici aussi, nous sommes confrontés à un aspect depuis toujours présent en sémiotique mais encore à élaborer, et qui peut s’avérer essentiel pour la théorie du récit comme pour la sémiotique de la culture, mais aussi — comme nous allons maintenant le voir — pour l’analyse des dispositifs pathémiques et des modes de transformation des systèmes expressifs. |

16 Voir Semiotica 3.0, op. cit., pp. 262-266, et pour les aspects de caractère plus narratif et pathémique, Teoria della narrazione, op. cit., pp. 221-228. |

|

À première vue, il semblerait qu’en musique on doive considérer le rythme comme un simple schéma de référence abstrait : comme on dit, il faut « suivre le rythme », « ne pas perdre le rythme » : il s’agirait donc d’un aspect grammatical de base, évident et neutre. Mais nous savons aussi que le musicien peut, ou plutôt doit, intervenir sur ce rythme : en effet, l’une des choses qui donnent un sens, une expression à la musique, c’est précisément l’introduction d’une certaine altération du rythme : un petit ralentissement, une légère accélération, une hésitation, un « vol » de temps (le rubato), bref une irrégularité de toute nature est un moyen très commun de rendre plus significatif un passage musical. Et je voudrais rappeler qu’Eric Landowski, partant de la référence à la danse, parle d’une « science des anticipations et des retards », et y associe également des références à de grands maîtres de la littérature comme Diderot, Sterne et Dostoïevski17. Il s’agirait donc d’un principe d’ordre tout à fait général ! |

17 Passions sans nom, op. cit., p. 176. |

|

De plus, on reproche au musicien qui se contente de « suivre le rythme » de jouer « mécaniquement », à la manière d’un automate : cela introduit une autre perspective intéressante, qui place la structure rythmique en soi du côté de l’impersonnel et de l’extérieur, tandis que les raisons sémiotiques (expressives), et parallèlement les valeurs esthétiques, se rangeraient du côté opposé. Deux exemples musicaux suffiront pour rendre cette idée particulièrement évidente : deux exemples très différents non seulement par leur caractère et leur domaine (jazz dans le premier cas, musique classique dans le second), mais surtout d’un point de vue théorique. Dans le premier, en effet, c’est, d’une certaine manière, contre la rigidité de la grille rythmique que le musicien affirme sa force expressive intérieure et sa charge créatrice, tandis que dans le second la rigidité rythmique devient un trait distinctif d’une sorte d’actant musical qui agit sur la scène de ce qui nous apparaît comme une performance typiquement conflictuelle, entre deux entités sonores que nous dirions axiologiquement opposées. Le premier cas est illustré par l’un des plus grands musiciens de l’histoire du jazz, Charlie Parker, maître incontesté du rythme. On considère à juste titre comme des traits absolument fondamentaux de sa musique le fait qu’il mélangeait de manière inédite des rythmes différents, qu’il changeait continuellement de tempo, alternant des groupes de notes très rapides à d’autres prolongées ; et il en allait de même pour les accents, qui tombaient le plus souvent là où seraient prévues des positions faibles non accentuées. On dit encore qu’il ne jouait pas dans la structure des mesures, mais indépendamment d’elles : les espaces de séparation entre les phrases de son saxophone ne correspondaient pas à la structure rythmique sous-jacente, si bien que les « mesures » ne servaient pas de contenant, car il jouait à travers les barres de mesure. Nous en arrivons ainsi, de nouveau, à ce concept : il gouvernait l’arrangement rythmique, au lieu de le subir. |

|

|

Discontinuité rythmique, imprévisibilité, irrégularité, certes, mais en fait il suivait une sorte de méta-règle, quant à elle bien élaborée et clairement définie, et cela dans le but de créer de l’émotion. Parker créait des émotions à travers l’écart qu’il produisait entre l’attente rythmique de l’auditeur et les déviations qu’il introduisait : ce constat correspond parfaitement à ma théorie des dispositifs pathémiques, capables de générer des effets de sens à partir de la mise en valeur d’écarts différentiels18. On pourrait alors dire que, plus généralement, le rythme produit du sens parce qu’il établit une sorte de mesure de référence par rapport à laquelle on peut introduire des décalages, des irrégularités. Il est possible que cela prenne la forme d’une sorte de combat entre le sujet créatif et le plan des régulations impersonnelles : cela vaut certainement dans le cas d’un musicien rebelle et irrégulier comme Parker, qui pour créer émotion et sens a besoin de violer en quelque sorte une cage rythmique à laquelle il s’efforce de toutes les manières d’échapper, mais sans laquelle sa musique perdrait son sens. Le sens, justement, n’est ni dans la grille rythmique en elle-même ni dans un flux sonore qui en serait indépendant, mais dans le rapport entre la première et le second. Sans doute, avec Parker, nous approchons quelque peu l’intrigante frontière entre l’ordre et le chaos. Mais aussi, nous entrevoyons peut-être là quelque chose de beaucoup plus profond et général. |

18 Cf. Teoria della narrazione, op. cit., pp. 221-228. |

|

Effectivement, ces observations nous conduisent aux théories de Byron Almén sur la structuration narrative de la musique19. Selon Almén, toute la musique est fondée sur une relation conflictuelle entre des composantes qui relèvent, les unes, de l’individu, les autres de la société — société qu’il voit surtout comme un principe de prédétermination externe. Les œuvres musicales se construisent typiquement, soutient-il, sur la tension qu’elles instaurent entre, d’un côté, un ensemble donné de règles et de hiérarchies, et de l’autre un mouvement fondé sur une forme ou une autre de transgression. La tension qui en résulte est précisément ce qui donne vie au sens de l’œuvre, à travers des déviations et des réalignements continus, des surprises et des confirmations. Cela affecte naturellement aussi la dimension du rythme : la régularité du balayage rythmique devient justement un élément du conflit, en se plaçant en premier lieu du côté de l’ordre, de la hiérarchie, de la société. Produire du sens revient à remettre en question cette régularité, en jouant en dehors des structures rythmiques prédéterminées. Cette façon de voir n’attribue pas nécessairement à la musique un caractère proprement narratif. Un morceau de musique peut mettre en œuvre ce genre de tension sans que nous y voyions l’organisation propre à un récit. Il s’agit, dirions-nous encore une fois, d’un niveau protonarratif, c’est-à-dire de présupposés de base qui peuvent — ou non — se traduire par une véritable construction narrative. La question intéresse directement nos modèles théoriques. Par exemple, imaginons de placer l’un à côté de l’autre deux textes (en l’occurrence musicaux) qui présentent tous les deux, sur le plan profond, une opposition axiologique du type :

Deux éventualités sont à envisager. Dans un premier type de cas, cette opposition se traduira (comme dans les compositions de Charlie Parker) par des façons d’organiser le discours musical, par des innovations indubitables dans la grammaire même de la musique (en l’occurrence de jazz) : le rythme constitue alors une composante décisive qui relève du niveau des règles, du code. Dans l’autre cas (que nous allons examiner dans ce qui suit), en revanche, les règles ne sont pas touchées mais l’opposition est projetée plus localement, dans la structure textuelle, en prenant une forme plus nettement et explicitement narrative. La présence de cette double possibilité de parcours — deux manières très différentes de convertir en surface une même structure axiologique profonde — me semble intéressante pour le progrès de nos modèles théoriques de la génération textuelle. Voyons donc maintenant de plus près comment ce deuxième cas peut fonctionner : comment le rythme peut-il devenir, disons, le personnage d’un récit ? |

19 B. Almén, A Theory of Musical Narrative, Bloomington, Indiana U.P., 2008. |

|

4. Le rythme dans le récit, le rythme dans l’Histoire A propos du positionnement actantiel de la composante rythmique, un livre récent de Robert Hatten, A Theory of Virtual Agency for Western Art Music propose une perspective tout à fait intéressante bien que discutable sur certains aspects (notamment la façon dont il traite certaines notions sémiotiques)20. Attribuant des valeurs actantielles aux composantes du texte musical, l’auteur recourt, pour les désigner, à la notion d’« actants virtuels », étant donné que ne leur correspond évidemment pas d’acteurs sur le plan figuratif. Dans le même ordre d’idée, j’introduirai dans un instant un exemple plus pertinent, et en même temps plus évident de ceux proposés par Hatten, mais il faut d’abord rappeler certaines des caractéristiques générales du rôle actantiel du Destinateur. Si le Destinateur est le responsable de la défense impersonnelle des règles, il est aussi, fréquemment (contrairement, par exemple, à un arbitre de football), impliqué dans l’histoire, en ce sens qu’il a son propre objet de valeur à poursuivre, qu’il opère des manipulations (pas nécessairement négatives), etc. En somme, le Destinateur est aussi un joueur sur le terrain. Il ne s’agit pas là d’un dysfonctionnement mais au contraire d’un trait structurel dans ce type d’architecture narrative. Ainsi les histoires dites « romantiques » (du type Roméo et Juliette) sont-elles très souvent fondées sur l’affrontement entre le Sujet et le Destinateur, entre le sentiment et les règles, entre l’individu et le groupe. Le rythme me semble avoir précisément sa place dans ce modèle narratif typiquement romantique. Soit, pour illustrer ce point, une autre œuvre de Beethoven : le deuxième mouvement, Andante con moto, du Quatrième Concerto pour piano, opus 58. Dès le début, la composition présente un conflit très évident entre le collectif de l’orchestre, qui joue des accords très sonores sur un rythme très imposant, et, au piano, un soliste qui semble timide et incertain, dominé, écrasé, comme s’il ne trouvait pas la possibilité d’exprimer sa mélodie : il joue des notes très intenses mais un peu dispersées, qui semblent dépourvues d’une configuration rythmique définie. On dirait que le « rythme » affirme ainsi sa position dans l’architecture du récit : il est clairement du côté des forts, de ceux qui par leur nombre font masse, qui imposent une cadence au caractère franchement autoritaire. Mais peu à peu le ton du soliste contamine l’orchestre. Et progressivement l’orchestre semble céder, se placer en retrait, au point qu’il finit par accompagner le soliste. Alors le piano en vient à jouer ouvertement, pouvant enfin affirmer son propre rythme. On pourrait donc dire qu’il s’agit en quelque façon d’une bataille pour le rythme ! Ici, les actants dont parle Robert Hatten sont bien reconnaissables, et ils ne sont pas purement « virtuels ». Le rythme rigide du début incarne, dirait-on, le Pouvoir, il est entre les mains des plus forts et symbolise leur puissance ; mais c’est la beauté d’une intense mélodie et d’un rythme passionné et personnel qui en fin de compte l’emportera. Il y a donc bien un rythme du Destinateur, mais aussi un rythme du Sujet, un temps collectif et un temps individuel, une discontinuité fortement réglée et une autre plus modulée et plus expressive. |

20 R. Hatten, A Theory of Virtual Agency for Western Art Music, Bloomington, Indiana U.P., 2018. |

|

Ici, le rythme est par conséquent en même temps élément de la grammaire musicale et, disons, acteur dans l’intrigue, et même presque un aspect de l’objet de valeur : affirmer son propre rythme, cela veut dire affirmer sa propre sensibilité, sa propre vision du monde. Dans une intéressante discussion du caractère narratif de cette composition, Michael Steinberg souligne que de cette façon (et en même temps peut-être grâce à l’allusion, qu’on y a vue, à l’ancien mythe d’Orphée) l’auteur met en place une allégorie musicale qui parle de ce qu’est, pour lui, la musique elle-même, et du caractère subversif de la subjectivité21. |

21 M.P. Steinberg, Listening to Reason. Culture, Subjectivity, and Nineteenth-Century Music, Princeton, Princeton U.P., 2004, pp. 65-67. |

|

Élargissons maintenant cette perspective. Nous avons l’habitude de penser qu’un morceau de musique est composé « selon une certaine forme rythmique ». À raison, mais aussi à tort, et Beethoven nous en offre de nombreuses démonstrations. Par exemple, l’extraordinaire appareil rythmique qui soutient tout le troisième mouvement de la Sonate pour piano 31 n. 2, avec sa combinaison incongrue et changeante — un rythme qui ne semble pas pouvoir être arrêté et qui, en même temps, a quelque chose d’instable, d’hypnotique et de boiteux —, n’existe nulle part ailleurs que dans cette œuvre. De même, le fameux « boogie-woogie » qui apparaît dans le deuxième mouvement de la Sonate pour piano op. 111, n’est certes pas composé sur la base d’un rythme de jazz, mais existe comme développement logique de mécanismes internes à l’œuvre, et comme préparation à l’effet surprenant de stase qui suivra peu après. Et on pourrait donner beaucoup d’autres exemples où de toute évidence la musique ne suit pas une forme rythmique, mais l’invente. Or, la question est la suivante. La sémiotique travaille, à juste titre, à la définition de catégories précises, capables d’attribuer une place définie aux différents composants textuels. Nous serions par conséquent tenté de traiter le rythme, d’un côté en tant que forme contenante, et de l’autre en tant qu’invention expressive, comme deux grandeurs distinctes, à définir séparément. Mais ce serait un peu une manière d’esquiver le problème, une réponse conventionnelle qui ne prendrait pas en compte ce qu’est le rythme dans l’expérience réelle de ses effets de sens. Et puisqu’on parle de « socio-sémiotique », celle-ci doit être capable d’introduire également, à côté de la précision de catégories théoriques abstraites, la force façonnante de l’histoire, en rappelant aussi l’invitation de Ferdinand de Saussure à étudier les systèmes sémiotiques dans une perspective qui les envisage au sein de la vie sociale. Je ne me réfère pas par là à des aspects qui pourraient être dits « extra-sémiotiques ». Il ne faut pas ici confondre la « grammaire » au sens sémiotique avec les pages abstraites d’une grammaire musicale ; nous devons comprendre, au contraire, la façon dont, dans l’évolution diachronique, change l’idée même de « grammaire » : si elle a longtemps été tenue essentiellement pour un contenant de règles, Beethoven, plus clairement et explicitement que ses prédécesseurs, la regarde comme un contenant de ressources. |

|

|

Il voit donc le rythme comme un objet qui peut être inventé, façonné, utilisé pour ses propres fins expressives. Cela parce que, comme on l’a remarqué, il fait passer la musique dans une ère nouvelle : il est devenu un artiste « moderne » qui forge ses propres règles, presque le prototype de ce nouveau sujet autonome pour lequel rien n’est prédéterminé, ce sujet capable de donner forme à un temps élaboré en perspective à partir de son emplacement contingent — le sujet dont parle, précisément en ces termes, Julian Johnson, dans son livre sur le temps en musique et la naissance de la modernité22. On pourrait aussi penser, en ce sens — pour ouvrir un parallèle avec la peinture — au passage de la conception représentative de l’art à la conception moderne : le monde ne vient plus avant sa représentation, mais il est construit dans l’élaboration intellectuelle des artistes (et sur ce point je présenterai un exemple en conclusion). |

22 J. Johnson, Out of Time. Music and the Making of Modernity, Oxford, Oxford U.P., 2015. |

|

En ce qui concerne la question du rythme, nous commençons, on le voit, à avoir une idée plus claire des raisons pour lesquelles on ne peut pas lui attribuer simplement une place fixe dans le cadre d’un système grammatical : le plus intéressant est au contraire de constater comment l’histoire et la culture peuvent en redéfinir de bien des façons la place et la valeur. Le plus intéressant, en définitive, ce ne sont pas les règles en tant que telles, mais la ductilité qu’elles montrent en fonction de la force créatrice23. |

23 Voir à ce propos E. Landowski, « Plaidoyer pour l’esprit de création », Semiotika, 16, 2021. |

|

5. Rythme et domestication de l’expérience Nous devons en ce point penser le rythme à la fois comme un point de départ et comme un point d’arrivée de la création artistique. D’une part, notre sens du rythme semble descendre d’une sorte de racine transcendante, et se présente comme une entité évidente et parfaitement scandée, un peu à la manière de Platon, dirions-nous. Mais d’autre part, à la manière peut-être d’Aristote, notre sens du rythme correspond plutôt à un effort, terriblement humain et toujours approximatif, de ramener le monde à un ordre qui puisse nous le rendre lisible. En d’autres termes, toute instauration d’un rythme fait partie de ce processus de sémiotisation du monde, parfois même illusoire, mais auquel nous ne pouvons pas nous soustraire, dont l’attrait dépend aussi de l’ambiguïté subtile qui nous fait percevoir ordre et régularité, rythme et disposition harmonique, dans le même temps comme créés et découverts, résultat d’un agir humain et qualité des choses. Je voudrais à cet égard donner un exemple visuel, pour rappeler aussi que nous ne parlons pas d’un phénomène qui concerne exclusivement le domaine musical. A ce propos, il me semble plus intéressant de parler de photographie que de peinture, pour la raison que la photographie présente des formes, des géométries, des rythmes, qui sont présents dans le monde, ou du moins c’est cela qu’elle nous incite à penser. Je propose ici une photo très célèbre de l’un des maîtres de cet art (et en même temps grand paladin de la peinture moderne), Alfred Stieglitz (fig. 2 ci-après). |

|

|

Cette photo, qui a un double titre, Sun Rays – Paula, a été très commentée, mais l’essentiel pour nous est évidemment l’effet des bandes de lumière qui superposent leur dessin sur les choses, en créant un fort effet de rythme. Et si on ajoute que la lumière est la matière décisive qui fait naître une photographie, et que dans l’image on voit aussi d’autres photographies faites par Stieglitz lui-même, on peut parler d’une dimension méta-photographique, comme l’a fait Katherine Hoffman24. Or, il est évident que ces jeux de lumières et d’ombres (qui sont en fait récurrents dans ce genre de photographie) n’appartiennent pas aux choses photographiées ; pour Aristote, ils seraient sans doute du côté de l’accident : dix minutes plus tard, peut-être, cet effet de rythme visuel aurait disparu. La photographie, dit-on, est moderne justement parce qu’elle a découvert la valeur artistique de la contingence, la force poétique de l’accidentel. Et il faut noter qu’il ne s’agit pas d’une question purement technique, puisque la même découverte a été faite parallèlement dans le domaine pictural, par exemple par un peintre comme Edgar Degas, dont on sait combien il était intéressé par le potentiel expressif de la photographie25. |

24 Stieglitz. A beginning light, New Haven and London, Yale UP, 2004, pp. 98-99. 25 Voir G. Ferraro, « Degas e la pittura fotografica : la questione del realismo nella prospettiva della semiotica “neoclassica” », Lexia, 17-18, 2014. |

|

Figure 2. Alfred Stieglitz. Sun Rays – Paula. Il se peut que, dans la photographie que nous avons prise comme exemple, le rythme des ombres qui se superpose à la dure objectivité de la scène exprime donc l’idée que la photographie n’enregistre pas, mais projette de l’ordre sur le monde. Le cas de Stieglitz est d’autant plus intéressant qu’il était aussi l’initiateur d’un groupe de théoriciens qui a produit d’importantes lignes de réflexion sur la photographie. L’idée était, en résumé, que l’image photographique est capable de saisir, dans la réalité, une dimension formelle : elle ne reproduit pas le réel mais, grâce à son regard direct sur le monde, parvient à nous montrer la vérité objective des formes. En ce sens, la photographie ne serait pas un moins mais un plus par rapport à la peinture, précisément parce qu’ayant une relation « objective » avec le monde, elle nous fait constater qu’il y a dans le monde une harmonie que nous pouvons saisir grâce à la présence de géométries et de rythmes visibles. |

|

|

Il est vrai qu’il y a de la naïveté et une certaine confusion dans cette façon de penser. Mais dans ce cas la confusion peut, je crois, être significative. Stieglitz parlait en effet d’équivalence : le photographe enregistre la scène qui s’offre à ses yeux et va la fixer dans l’image, dans une certaine mesure objectivement, mais il le fait seulement au moment où le monde prend une forme qui correspond à une sorte de modèle ou d’image préexistant dans son intériorité. Si bien que ne revient finalement à la réalité qu’un rôle d’instrument (que seuls les non compétents peuvent confondre avec un rôle de référent). Il y a là une sorte de court-circuit intrigant : si la réalité ne peut être représentée en image que lorsqu’elle se superpose à une image mentale correspondante, la photographie reproduit-elle une scène extérieure ou bien une entité conçue intérieurement ? Équivalences, coïncidences, dans le sens aussi du fortuit : encore une fois, la beauté du monde, à l’époque moderne, est précaire, aléatoire, saisissable pour un instant seulement26. Mais ce qui est le plus significatif est peut-être précisément l’ambiguïté : ce que nous voyons là devant nous est effectivement là, devant nous, puisqu’enregistré par l’objectif photographique, et pourtant cet ordre que l’image semble exhiber dépend de notre regard. Notre fascination pour la présence d’un quelconque type de rythmicité n’est-elle pas liée à une illusion ? Ne serait-ce pas que chaque fois que nous créons quelque chose qui possède du rythme, de la régularité, de la bonne forme, nous nous efforçons d’affirmer notre capacité à régler le chaos ? Que chaque fois qu’on fait de la musique, qu’on danse, mais aussi qu’on peint, écrit de la poésie ou fait des photos, on est en train de reproposer un rituel de domestication de l’expérience, dans l’illusion d’introduire dans la vie une sorte d’ordre puissant qui se prétend objectif ? |

26 Je remarque en passant l’intérêt du thème de l’aléatoire, vu sous de multiples perspectives, pour la réflexion sémiotique actuelle. |

|

Mais peut-être que l’art est fondamentalement ceci : la recherche d’un niveau de compatibilité entre le monde quotidien du contingent et le monde de l’idéal et de l’absolu. Donc le point est que la forme est en même temps ici et là, dans les choses et dans la pensée, dans le plan du réel et dans le plan de l’absolu. Bien qu’il ne s’agisse pas ici de construire une théorie sémiotique de l’art, ce que je veux souligner est qu’il y a une certaine analogie entre cette perspective et le principe sémiotique qui considère la possibilité d’une conformité entre les plans de l’expression et du contenu, ce qui concerne justement les composants dits « plastiques ». Cela peut réellement nous aider à mieux comprendre pourquoi ces composants jouent souvent un rôle décisif dans les bases constitutives d’importantes œuvres d’art ; en particulier, si la composante rythmique peut s’avérer si précieuse, c’est parce que, comme nous l’avons vu, le rythme se présente typiquement comme placé à la frontière entre l’extérieur et l’intérieur, entre le donné et le construit. |

|

|

Conclusion : au-delà du rythme Revenons donc, pour terminer, sur la subtile ambiguïté de l’opposition fondamentale entre continu et discontinu et envisageons-la maintenant sous une de ses manifestations les plus extrêmes et fascinantes. Je me réfère à l’utilisation par Beethoven d’un artifice très particulier, évident surtout (mais pas uniquement) dans deux Sonates pour piano, opus 109 et 111. Comment donner le sentiment d’une musique qui sort du balayage rythmique, qui reste en suspens dans une temporalité indéfinie ? Beethoven trouve dans la grammaire musicale traditionnelle une ressource cachée : faire sonner à plusieurs reprises une note en l’alternant avec une note voisine, ce qu’on appelle un « trille ». Personne n’avait jamais imaginé de le faire, mais Beethoven non seulement fait résonner un trille pendant un temps impensable, mais superpose deux, trois, quatre trilles sur des notes différentes, et parfois même sur des rythmes différents. Traité de cette façon, le trille, peut-on dire, vient constituer une sorte de discontinuité continue, ou si on veut, de continuité discontinue : mieux, une sorte de remise en cause de l’opposition même entre les deux termes de cette catégorie. Sur le caractère atemporel et sur la capacité d’effacer le temps, dont témoignent ces compositions, et en particulier l’Arietta, dernier mouvement de la dernière sonate de Beethoven, opus 111, beaucoup de choses ont été dites ; je renvoie à la synthèse présentée par Benedict Taylor, selon lequel ces trilles parviennent, de plus, à nous faire percevoir la présence d’un double ordre de réalité27. Charles Rosen28 remarque de son côté que ces trilles, en prolongeant une immense expansion suspendue, correspondent — soulignons-le — à la dissolution complète de l’articulation rythmique même, en réalisant quelque chose qui d’un côté, avec un mouvement très rapide, augmente au maximum la rythmicité, et pourtant va en fait l’annuler, en atteignant à la fois les extrêmes de la rapidité et de l’immobilité. |

27 The Melody of Time. Music and Temporality in the Romantic Era, Oxford, UP, 2016, p. 43. 28 The Classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven, New York, Norton, pp. 458-59. |

|

Beethoven nous montre donc ici la capacité que possède la musique de supprimer le rythme et de suspendre le temps. À la fin de l’Arietta, la mélodie réapparaît, très douce, comme une sorte de lointain reflet qui, a-t-on dit, plane pour ainsi dire suspendue sur cette base dense et scintillante de trilles, en semblant s’estomper dans une sorte de luminosité infinie. Et voici encore quelques mots tirés de l’analyse de cette sonate par le grand Heinrich Schenker dont j’ai parlé plus haut : « Le motif est illuminé et réchauffé par le trille, qui envoie ses rayons tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, pour transformer par son scintillement les derniers tons en train de se dissiper. Le motif disparaît finalement dans l’infini, et le trille lui aussi, enveloppé dans la brume : il avait surgi des sphères, et se dissout maintenant dans les nuages »29. On remarque à quel point les commentateurs sont poussés à parler de cette musique en termes, très souvent, visuels ! |

29 H.Schenker, Beethoven’s last piano sonatas : Piano Sonata in C Minor, op. 111, Oxford, UP, 2015, p. 141 (notre trad.). |

|

Certains ont dit à ce propos que l’intention de Beethoven était, encore une fois, de donner de cette façon l’idée d’entrer dans une dimension transcendante. Nous sommes à Vienne, en 1822, dans un climat romantique qui anticipe une sorte d’avant-garde ante litteram. Mais à la même époque, à Londres, dans le même climat romantique annonciateur d’une avant-garde avant la lettre, nous rencontrons un autre grand artiste qui cherche également à accéder à une dimension transcendante, non par la musique mais par la peinture, grâce à un travail sur l’image qui fait disparaître les sujets figurés derrière une extraordinaire poussière lumineuse jusqu’alors jamais vue. Il s’agit évidemment des aquarelles de William Turner, telle, par l’exemple, celle datée du 8 octobre 1844, qui est d’autant plus significative que, tout en étant apparemment presque abstraite, son titre, inhabituellement détaillé, la rattache à un événement bien précis : The Disembarkation of Louis-Philippe at the Royal Clarence Yard, Gosport, 8 October 1844.

Figure 3. William Turner. The Disembarkation of Louis-Philippe Nous sommes donc dans le même climat culturel, avec la même volonté expressive, avec des résultats à bien des égards analogues, bien que l’un utilise les moyens de la musique et l’autre ceux de la peinture. L’abolition de la segmentation rythmique équivaut, en peinture, à l’abolition de la segmentation en formants figuratifs discernables : la défiguration qui efface les identités des composants du tableau, provoquant ainsi une sorte de fusion qui brise l’organisation topologique, équivaut de près, conceptuellement, à la dissolution de la structure rythmique. Dans les deux cas, nous assistons à un dépassement d’un niveau humain et contingent, par nature discontinu, grâce à la superposition inhabituelle d’une couche à caractère continu, et cela avec essentiellement la même valeur sémantique. |

|

|

On peut certes rapprocher ces remarques de l’effet d’abîme et de vertige — lié à l’idée d’un espace sans frontières et à ce qui est par définition irreprésentable — dont parle Eric Landowski dans un essai qui nous propose un autre remarquable modèle théorique encore fondé sur les différents rapports possibles entre continu et discontinu30. Dans le cas que nous sommes en train de considérer, il est intéressant de souligner, de plus, l’emplacement historique et culturel précis des deux auteurs, Beethoven et Turner, car dans les deux cas on exprime une aspiration à un infini, mais un infini conçu « à la moderne », ambigu : à la fois transcendant et inscrit dans l’histoire, enraciné dans le sentiment, dans les événements humains, dans la vie. Et on ne peut pas ne pas faire ici le lien avec l’équivalent, L’Infinito, entendu comme immensité au-delà de l’humain, sans articulations d’espace ou de temps, auquel fait référence, exactement dans les mêmes années, le plus grand poète romantique italien, Giacomo Leopardi. Qui plus est, lui aussi mise beaucoup sur la rupture de la grille rythmique, plaçant le couple fort — adjectif + substantif — à cheval sur la césure du vers. Considérons en particulier ces quatre vers : Ma sedendo e mirando, interminati L’enjambement qui, dans les deux premiers vers, brise la continuité entre adjectif et substantif (« incommensurables / espaces » ; « surhumains / silences ») produit un effet de tension et de dilatation, tandis qu’au vers suivant la paire indivise adjectif + substantif (« très profonde quiétude ») conduit à un effet de détente soudaine : on comprend maintenant que, comme on le précise au vers suivant, ces immenses espaces et ces extraordinaires silences n’étaient que des imaginations du poète. |

30 E. Landowski, « Régimes d’espace », Actes Sémiotiques, 112, 2010. |

|

Beethoven et Turner utilisent, bien sûr, des constituants qui appartiennent matériellement au monde musical (le trille), ou pictural (la couleur), mais l’emploi qu’ils en font — l’emploi sémiotique, défini en termes de renvoi aux effets de sens corrélatifs — ne correspond à rien qui soit prévu, respectivement, ni par la grammaire de la musique ni par la grammaire de la peinture. Il s’agit plutôt de ressources, en quelque sorte communes, appartenant à un autre niveau de faits sémiotiques : nous devons reconnaître qu’il est effectivement nécessaire d’envisager un composant qui se trouve en amont de ces grammaires spécifiques, situé à un niveau qui reste à définir plus précisément. Mais ici une dernière citation de Passions sans nom s’impose vraiment. Landowski écrit : « L’image est porteuse d’un sens musical, et la musique, en retour, fait image ». Et ce qui surtout est intéressant est son explication théorique : « Sur un plan plus élémentaire, le sens n’en constitue pas moins, en lui-même, une totalité dont les articulations fondamentales transcendent non seulement la diversité des “langages” (pictural, musical, cinématographique, etc.), (...) mais même les différentes sémiotiques (verbales ou non). Par nature, le sens traverse toutes ces distinctions, ou, comme on dit, leur est “transversal” ». Un peu plus loin, il parle à ce propos de « constantes sous-jacentes qui articulent en profondeur, transversalement, ce genre d’effets de sens »31. |

31 Passions sans nom, op. cit., p. 184. |

|

Reste donc à définir le lieu de ce composant sémiotique, de ces éléments constitutifs sous-jacents, non moins réels et effectifs que les autres, et qui n’agissent d’ailleurs pas seulement dans le cas d’œuvres particulièrement originales : nous avons vu que ce composant est tout aussi décisif, par exemple, dans une publicité de cigarettes ! Ce niveau comprend essentiellement des structures très simples et très abstraites, apparemment presque vides, comme peuvent l’être des structures protonarratives élémentaires, ou, justement, les articulations de la continuité avec la discontinuité. Mais, que ce soit étonnant ou non, ces structures élémentaires se montrent capables de donner vie à un tissu textuel même fortement complexe. L’objet de notre réflexion, le rythme, offre donc un intérêt particulier : un élément si simple et primordial est en mesure de se rendre disponible pour les usages les plus sophistiqués et les applications les plus diversifiées : il peut apparaître comme élément d’un système ou comme acteur d’un récit, comme critère d’organisation ou comme un principe contre lequel il faut lutter, comme une donnée externe ou comme le résultat d’une création personnelle, comme simple forme apparemment dénuée de sens ou comme fondement de l’instauration même du sens. La sémiotique est inévitablement confrontée à l’histoire, à la variabilité culturelle, aux nombreuses perspectives que l’intelligence humaine peut adopter à l’égard d’un même constituant sémiotique. Cela, pour notre discipline, est à considérer non pas comme une difficulté mais comme une richesse, à condition que nous y voyions une invitation à explorer la complexité des faits sémiotiques, en évitant toute homologation forcée. Nous avions souligné dès le début la nature purement relationnelle du rythme, mais en chemin nous avons compris, à propos de ce caractère relationnel, quelque chose de bien plus profond et constitutif. A bien y regarder, ce dispositif subtil qu’on appelle rythme se situe essentiellement sur une ligne de frontière et fonctionne comme un dispositif de modulation destiné à articuler de manière stratégiquement variable la relation entre le collectif et l’individuel, entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur, entre l’objectivité du monde et nos émotions. Son ambiguïté, avec l’incertitude, la nébulosité et la mobilité de cette frontière, est le secret de son omniprésence, de son efficacité, et du pouvoir — encore largement à explorer — qu’il exerce dans le domaine sémiotique. |

|

______________ Références Almén, Byron, A Theory of Musical Narrative, Bloomington, Indiana U.P., 2008. Ceriani, Giulia, Il senso del ritmo, Rome, Meltemi, 2019. Chua, Daniel K.L., The Galitzin Quartets of Beethoven, Princeton, Princeton U.P., 1995. Ferraro, Guido, Teoria della narrazione, Rome, Carocci, 2015. — « Degas e la pittura fotografica : la questione del realismo nella prospettiva della semiotica “neoclassica” », Lexia, 17-18, 2014. — Semiotica 3.0, Rome, Aracne, 2019. — « Modèles classiques et complexité sémiotique », Acta Semiotica, I, 2, 2021. Floch, Jean-Marie, Petites mythologies de l’œil et de l’esprit, Paris-Amsterdam, Hadès-Benjamins, 1985. Hatten, Robert S., A Theory of Virtual Agency for Western Art Music, Bloomington, Indiana U.P., 2018. Hoffman, Katherine, Stieglitz. A beginning light, New Haven, Yale U.P., 2004. Johnson, Julian, Out of Time. Music and the Making of Modernity, Oxford, Oxford U.P., 2015. Landowski, Eric, Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004. — « Régimes d’espace », Actes Sémiotiques, 112, 2010. — « Plaidoyer pour l’esprit de création », Semiotika, 16, 2021. Rosen, Charles, The Classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven, New York, Norton, 1970. Schenker, Heinrich, Die letzten fünf Sonaten von Beethoven : Sonatas, no. 32, op. 111, piano, C minor, Wien, Universal Edition, 1916 ; trad. angl. Beethoven’s last piano sonatas : Piano Sonata in C Minor, Op. 111, Oxford, Oxford U.P., 2015. — Free Composition, New York, Pendragon, 1977. Steinberg, Michael P., Listening to Reason. Culture, Subjectivity, and Nineteenth-Century Music, Princeton, Princeton U.P., 2004. Stern, Daniel, The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life, London, Norton, 2004. Tatit, Luiz, « Le rythme qui vient des syllabes », Acta Semiotica, II, 3, 2022. Taylor, Benedict, The Melody of Time. Music and Temporality in the Romantic Era, Oxford, Oxford U.P., 2016. Tomlinson, Gary, A Million Years of Music. The Emergence of Human Modernity, New York, Zone Books, 2015. |

|

1 Cf. G. Ferraro, « Modèles classiques et complexité sémiotique », Acta Semiotica, I, 2, 2021. 2 Cf. G. Ceriani, Il senso del ritmo, Rome, Meltemi, 2019. 3 New York, Zone Books, 2015. 4 Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004, p. 128. 5 G. Tomlinson, A Million Years of Music. The Emergence of Human Modernity, New York, Zone Books, 2015, p. 65 et p. 71. 6 J.-M. Floch, Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit, Paris-Amsterdam, Hadès-Benjamins, 1985. 7 Nous reviendrons sur ce terme dans un instant. Le point est qu’il n’y a pas ici proprement un récit, mais une allusion à un schéma ordonné d’actions. 8 Cf. D. Chua, The Galitzin Quartets of Beethoven, Princeton, Princeton U.P., 1995, pp. 146-150. 9 Fait curieux mais non sans raison, on peut acheter sur Amazon une version simplifiée de cette musique, conçue effectivement pour endormir les enfants ! 10 Cf. par example D. Stern, The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life, London, Norton, 2004. 11 Voir toutefois l’esquisse de réflexion amorcée dans le dossier « La clinique de la narrativité », Actes Sémiotiques, 119, 2016. 12 Voir G. Ferraro, Teoria della narrazione, Rome, Carocci, 2015, pp. 145-150. 13 Voir en particulier la contribution de L. Tatit au présent dossier, « Le rythme qui vient des syllabes ». 14 Pour une réflexion sémiotique sur la vision de Schenker, voir G. Ferraro, Semiotica 3.0, Rome, Aracne, 2019, pp. 144-148. 15 Pour ces aspects, voir en particulier H. Schenker, Free Composition, New York, Pendragon, 1977. 16 Voir Semiotica 3.0, op. cit., pp. 262-266, et pour les aspects de caractère plus narratif et pathémique, Teoria della narrazione, op. cit., pp. 221-228. 17 Passions sans nom, op. cit., p. 176. 18 Cf. Teoria della narrazione, op. cit., pp. 221-228. 19 B. Almén, A Theory of Musical Narrative, Bloomington, Indiana U.P., 2008. 20 R. Hatten, A Theory of Virtual Agency for Western Art Music, Bloomington, Indiana U.P., 2018. 21 M.P. Steinberg, Listening to Reason. Culture, Subjectivity, and Nineteenth-Century Music, Princeton, Princeton U.P., 2004, pp. 65-67. 22 J. Johnson, Out of Time. Music and the Making of Modernity, Oxford, Oxford U.P., 2015. 23 Voir à ce propos E. Landowski, « Plaidoyer pour l’esprit de création », Semiotika, 16, 2021. 24 Stieglitz. A beginning light, New Haven and London, Yale UP, 2004, pp. 98-99. 25 Voir G. Ferraro, « Degas e la pittura fotografica : la questione del realismo nella prospettiva della semiotica “neoclassica” », Lexia, 17-18, 2014. 26 Je remarque en passant l’intérêt du thème de l’aléatoire, vu sous de multiples perspectives, pour la réflexion sémiotique actuelle. 27 The Melody of Time. Music and Temporality in the Romantic Era, Oxford, UP, 2016, p. 43. 28 The Classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven, New York, Norton, pp. 458-59. 29 H.Schenker, Beethoven’s last piano sonatas : Piano Sonata in C Minor, op. 111, Oxford, UP, 2015, p. 141 (notre trad.). 30 Pour ces aspects, voir en particulier H. Schenker, Free Composition, New York, Pendragon, 1977. 31 Passions sans nom, op. cit., p. 184. |

|

Résumé : Le rythme est une réalité difficile à saisir, car il présente de nombreuses facettes et par conséquent de nombreuses définitions sémiotiques possibles. On pourrait être tenté de le traduire en une série d’objets plus simples, analytiquement séparés, mais nous allons le prendre ici au contraire dans sa complexité intrigante, où tous les aspects sont liés entre eux dans leurs différentes possibilités de valorisation sémiotique, et avec toutes les variations imaginées par la créativité humaine. Nous pouvons même partir de l’idée qu’un faire ensemble, en rythme, a pu constituer un point d’origine décisif de la culture humaine elle-même. On a peut-être inauguré à ce moment-là une dynamique entre le rythme conçu comme un schéma temporel préétabli et le rythme entendu comme un dessein expressif, ou comme un écart créatif mis en place par rapport à un modèle de référence. Si nous pensons à une définition du rythme comme « discontinuité réglée », nous comprenons qu’il est destiné à gérer le rapport délicat entre continuité et discontinuité. Nous connaissons déjà l’efficacité de cette catégorie sémiotique, mais la considération de certaines œuvres musicales, en particulier de Beethoven, nous confronte à des possibilités extrêmes de leur élaboration textuelle. En même temps, nous réalisons que ces modalités d’élaboration peuvent présenter des parallèles dans les domaines narratif, poétique, pictural, etc. Une exploration des traits fondamentaux sur lesquels repose l’élaboration du rythme nous conduit donc à la considération du niveau dit « amodal » : ce niveau, encore trop peu étudié, où agissent des composantes primaires indifférenciées, non spécifiquement musicales ni visuelles ou autres. Tel est fondamentalement le rythme, qui, dans son identité la plus profonde, se présente comme un essentiel dispositif de modulation de la relation entre le collectif et l’individuel, entre l’objectivité du monde et notre intériorité. Resumo : O ritmo é uma realidade difícil de apreender porque tem muitas facetas e, portanto, muitas definições semióticas possíveis. Poderíamos ser tentados a traduzi-lo em uma série de objetos mais simples, analiticamente separados, mas vamos tomá-lo aqui em sua intrigante complexidade (na qual todos os aspectos estão interligados enquanto possibilidades de valoração semiótica), com todas as suas variações imaginadas pela criatividade humana. Podemos até partir da ideia de que um fazer juntos, em ritmo, poderia constituir um ponto decisivo de origem da própria cultura humana. Talvez tenhamos inaugurado desde a origem uma dinâmica entre o ritmo concebido como um esquema temporal preestabelecido e o ritmo entendido como um desenho expressivo, ou como uma lacuna criativa estabelecida em relação a um modelo de referência. Se pensarmos em uma definição de ritmo como “descontinuidade regulada”, entendemos que sua função é regular a delicada relação entre continuidade e descontinuidade. Já conhecemos a eficácia dessa categoria semiótica, mas a consideração de certas obras musicais, em particular de Beethoven, nos confronta com possibilidades extremas na sua elaboração textual. Ao mesmo tempo, percebemos que esses métodos de elaboração podem apresentar paralelos nos domínios narrativo, poético, pictural, etc. Uma exploração dos traços fundamentais sobre os quais repousa a elaboração do ritmo nos conduz, portanto, à consideração do nível dito “amodal” : um nível ainda muito pouco estudado, onde atuam componentes primários indiferenciados, não especificamente musicais nem visuais ou outro. Assim é fundamentalmente o ritmo : em sua identidade mais profunda, ele se apresenta como um essencial dispositivo de modulação entre o coletivo e o individual, entre a objetividade do mundo e nossa interioridade. Palavras chave : accidentel, amodal, Beethoven (Ludwig van), collectif vs individuel, complexité, Degas (Edgar), différentiel, intersubjectivité, musique (sémiotique de la —), narration, origine des systèmes sémiotiques, Parker (Charlie), parcours génératif, passions, photographie, règle, rythme, tensif, Turner (William). Auteurs cités : Byron Almén, Giulia Ceriani, Daniel K.L. Chua, Jean-Marie Floch, Algirdas J. Greimas, Robert S. Hatten, Julian Johnson, Melanie Klein, Eric Landowski, Charles Rosen, Heinrich Schenker, Michael P. Steinberg, Daniel Stern, Alfred Stieglitz, Luiz Tatit, Benedict Taylor, Gary Tomlinson. Plan : Introduction. Le rythme, une entité proprement sémiotique ? 1. Temps collectif, temps individuel 2. De la discontinuité réglée à la sortie du temps 3. Rythme, tension, transgression 4. Le rythme dans le récit, le rythme dans l’Histoire |

|

Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |

|

Recebido em 21/04/2022. / Aceito em 12/05/2022. |