Derniers numéros

I | N° 1 | 2021

I | N° 2 | 2021

II | N° 3 | 2022

II | Nº 4 | 2022

III | Nº 5 | 2023

III | Nº 6 | 2023

IV | Nº 7 | 2024

IV | Nº 8 | 2024

V | Nº 9 | 2025

> Tous les numéros

Forum-dossier : Quelques paradoxes du « post- » consumérisme

|

L’expérience au cœur du marketing Alain Perusset Publié en ligne le 22 décembre 2021

|

|

|

La consommation postmoderne1 — celle qui a souvent été conçue comme un réenchantement du quotidien à la fin des années 19902 — est pleine de paradoxes : on valorise le bien manger et en même temps les rayons de supermarchés continuent d’accueillir d’innombrables produits industriels, caloriques et riches en conservateurs ; on communique sur l’importance d’encourager le développement durable et en même temps — lorsqu’il n’y a pas de pandémies — on invite le monde entier à prendre l’avion, à prix cassés, pour découvrir des destinations à la fois exceptionnelles et banalisées. Pourtant, à y regarder de plus près, ces paradoxes s’avèrent assez superficiels, car ils ne font que révéler l’emprise de l’individualisme sur le mode de fonctionnement de nos sociétés3. Ils ont en outre, en commun, de montrer que les entreprises sont prêtes à jouer sur tous les tableaux pour atteindre leurs cibles et leurs objectifs marketing. A l’inverse, il est un paradoxe qui nous semble bien plus problématique à saisir dans le cadre d’une approche théorique, à la fois sémiotique et marketing : celui concernant le marketing des expériences, qui se présente comme un marketing particulier et typiquement postmoderne4 alors même que tout dans la vie est expérience, y compris les pratiques de consommation. En l’occurrence, c’est après que Holbrook et Hirschman, dans les années 1980, eurent explicitement mis en relation l’expérience et le marketing5 que l’expression de « marketing expérientiel » s’est formée pour gagner en notoriété tout du long des années 1990 et 2000. L’article d’Eric J. Arnould et Linda L. Price, « River Magic: Extraordinary Experience », ainsi que les ouvrages de Bernd Schmitt, Experiential Marketing, et de B. Joseph Pine et James H. Gilmore, The Experience Economy, ont posé les bases de ce « nouveau » marketing6, qui a aussi fortement inspiré la recherche française comme l’illustrent le sous-titre de l’ouvrage de Patrick Hetzel, Planète conso. Marketing expérientiel et nouveaux univers de consommation 7, ainsi que cette remarque d’Antonella Carù et Bernard Cova dans « Expérience de consommation et marketing expérientiel » : A la fin de la dernière décennie [soit à la fin des années 1990], un courant marketing a repris ces approches naissantes de production d’expériences pour en faire la base d’une approche managériale […]. Pour le marketing expérientiel (Hetzel 2002 ; Schmitt 1999), une expérience est, en effet, une nouvelle catégorie d’offres qui viennent s’ajouter aux marchandises, aux produits et aux services pour constituer une quatrième catégorie d’offres particulièrement adaptées aux besoins du consommateur postmoderne.8 Le propos du présent travail sera de discuter cette relation entre marketing et expérience d’un point de vue sémiotique. À cette fin, nous chercherons notamment à voir si une nuance peut être introduite entre « marketing expérientiel » et « marketing des expériences ». Enfin, nous proposerons une piste pour intégrer au mieux la problématique de l’expérience dans le système des offres du marketing management. Dans cette optique, nous élaborerons un carré sémiotique composé de quatre termes désignant des catégories d’offres générales : les biens, les dispositifs, les œuvres et les existences. Ce dernier moment nous donnera l’occasion de questionner la façon dont la sémiotique construit ses catégories et ses modèles théoriques, ceci pour proposer de nouvelles perspectives méthodologiques. 1. Les expériences de consommation 1.1. Offre marchande ou pratique managériale ? Dans la dernière édition du livre dirigé par Philip Kotler, Marketing Management9, pour prendre une référence connue de tous les praticiens, les « expériences » sont présentées comme des immersions dans des lieux entièrement aménagés et sémiotisés par les marques. Les exemples recensés sont ceux des parcs à thème, comme Disneyland-Paris, de certains points de vente, comme les Niketowns, les Apple Stores ou les boutiques Nespresso, ainsi que des lieux de divertissement, comme les salles de concert, de cinéma ou les arènes sportives10. Cet inventaire, certes bref, nous permet tout de même de reconnaître deux critères saillants et interdépendants propres à distinguer les expériences de consommation entre elles : l’engagement corporel et la valeur marchande. |

* Recherche soutenue par le programme recherche et innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne. 1 La consommation est une activité anthropologique. Elle n’est par conséquent ni moderne ni postmoderne. Pour cette raison, il serait opportun de parler de « consommation postmoderne » plutôt que de « post-consommation ». Cette observation vaut d’autant que pour parler de la consommation au Moyen-Âge ou dans l’Antiquité on ne recourt pas à des expressions du type « méso-consommation » ou « anté-consommation ». En revanche, le « consumérisme », qui serait proprement moderne, pourrait prétendre au préfixe « post- » ; on rencontre d’ailleurs souvent l’occurrence dans la littérature et les médias. 2 Cf. O. Badot et B. Cova, Néo-marketing, Paris, ESF, 1992 ; A. F. Firat et A. Venkatesh, « Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption », Journal of Consumer Research, 22, 1995 ; G. Ritzer, Enchanting a Disenchanted World, Thousand Oaks, Pine Forge Press, 1999. 3 La consommation est toujours signifiante, car elle s’inscrit dans un système de coopération, comme réponse et récompense à un travail de production ou de création de valeur. Estimer que le marketing management rend la consommation signifiante (« les entreprises, au travers de leurs marques, créent du sens »), c’est donc avant tout faire valoir un argument commercial, bien qu’il soit indéniable qu’une certaine anomie règne dans nos sociétés mondialisées. Ainsi, la question du sens doit bien rester au cœur des préoccupations des marketeurs, et la question d’actualité qu’ils devraient surtout se poser — et qu’ils se posent d’ailleurs — serait de savoir quel « horizon de sens » les individus poursuivent lorsqu’ils consomment. Sur cette question, cf. A. Perusset, « Les horizons de sens de la persévérance humaine », Acta Semiotica, 1, 2021. 4 Cf. B. J. Pine et J. H. Gilmore, The Experience Economy, Boston, Harvard Business School Press, 1999. 5 M. B. Holbrook et E. C. Hirschman, « The Experiential Aspects of Consumption », Journal of Consumer Research, 9-2, 1982. Le tour de force de cet article est d’avoir créé une rupture avec la perspective rationaliste du traitement de l’information, alors dominante, en mettant au cœur du débat les sensations et les émotions. On peut rapprocher cette révolution paradigmatique de celle que la sémiotique a connu une décennie plus tard avec la publication de Sémiotique des passions, et du décentrage opéré à partir du narratif vers le pathémique. Cf. A.J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, Paris, Seuil, 1991. 6 Cf. E.J. Arnould et L.L. Price, « River Magic. Extraordinary Experience and the Extended Service Encounter », Journal of Consumer Research, 20-1, 1993 ; B. Schmitt, Experiential Marketing, New York, The Free Press, 1999 ; B. J. Pine et J. H. Gilmore, op. cit. 7 P. Hetzel, Planète conso. Marketing expérientiel et nouveaux univers de consommation, Paris, Éditions d’Organisation, 2002. 8 A. Carù et B. Cova, « Expériences de consommation et marketing expérientiel », Revue Française de Gestion, 162, 2006, p. 105. 9 Ph. Kotler et al., Marketing Management, Paris, Pearson, 2019 (16e éd), p. 6. 10 Ibid., p. 290. |

|

En ce qui concerne le critère de l’engagement corporel11, les exemples mentionnés permettent de saisir l’expérience de deux façons : soit sur le mode de la visite, à savoir avec un consommateur mobile autour duquel gravite toute une série d’objets qui le plongent dans un univers sensationnel (les parcs à thème, les points de vente), soit sur le mode du spectacle, c’est-à-dire avec un consommateur plutôt statique qui focalise son attention sur un environnement qui, par son pouvoir d’attraction, devient centre — ou plutôt périphérie — de référence (les salles de concert et de cinéma). On entrevoit ainsi, d’une part, des expériences dans lesquelles le monde vise le consommateur et, de l’autre, des expériences dans lesquelles c’est le consommateur qui vise le monde. Mais, naturellement, comme nous l’enseigne la sémiotique — notamment la sémiotique tensive — c’est bien plutôt des équilibres qui sont en jeu. Pour ainsi dire, à Disneyland, lorsqu’on se promène dans les allées du parc, on visite certes des attractions, mais on contemple aussi des spectacles divers ; et, à l’inverse, dans une salle de cinéma, on est certes rivé à un écran, mais aussi on vit une aventure en éprouvant une multitude de sensations par l’entremise des enceintes qui émettent des sons de toute part et font trembler les sièges avec leurs puissantes basses. Quant au second critère, celui de la valeur marchande, il renvoie aussi à deux tendances. D’une part, il permet de constater qu’on a, d’un côté, des expériences payantes, qui donc ne peuvent se vivre que moyennant une transaction financière (comme à Disneyland ou dans une salle de concert), et, de l’autre, des expériences gratuites, qui visent précisément à déclencher des actes d’achats par la mise en place d’atmosphères et d’ambiances esthétiques (comme dans les Niketowns, les Apple Stores ou les boutiques Nespresso). Plus clairement, alors que d’un côté l’expérience est celle de l’offre promise par l’entreprise (l’objet de la transaction), de l’autre, elle n’est qu’une pratique du management pour provoquer des achats directs comme indirects (par exemple, en créant de l’affinité ou en renforçant une fidélité). Enfin, comme c’était le cas pour la précédente catégorisation, cette distinction entre expériences payantes et non payantes n’est pas duelle, mais graduelle. On s’en rend par exemple compte dans les parcs Disney, puisqu’une fois sur place on est constamment invités à dépenser de l’argent : pour des souvenirs, des jouets, de la restauration… En ce sens, une « expérience » comme Disneyland-Paris doit à la fois être conçue comme celle d’un parc d’attractions et d’un point de vente géant à ciel ouvert. C’est ce second critère, ainsi que nous le verrons, qui est particulièrement déterminant dans la conceptualisation du marketing expérientiel |

11 Pine et Gilmore parlent de « participation du visiteur » (guest participation), parfois aussi de « relation avec l’environnement » (environmental relationship). Op. cit., pp. 30-31. |

|

1.2. L’extension du domaine de l’expérience Un point évidemment délicat de l’intérêt nourri par le management à l’endroit des expériences est que les marketeurs eux-mêmes réalisent que tout dans la vie est expérience. Que ce soit là un problème, on s’en rend compte à la lecture de Marketing Management : toutes les activités de la vie y deviennent des objets de valeur. Se trouvent en effet incluses dans l’univers sémantique des « expériences », non seulement les expériences immersives payantes et les expériences gratuites dans les points de vente, mais aussi « l[es] expérience[s] d’usage et les expériences indirectes liées aux contacts avec le produit marqué (exposition aux communications, présence de la marque dans des films, bouche-à-oreille, etc.) »12. De la sorte, ce sont toutes nos pratiques de consommation et du quotidien qui sont mises dans l’escarcelle du marketing expérientiel. Le fait d’être assis sur son canapé, l’acte de grignoter entre les repas, l’éventualité de tomber sur une affiche publicitaire dans la rue, telles sont les situations que Marketing Management, pour garder cette référence, juge appartenir en droit à l’expertise du marketing management. |

12 Ph. Kotler et al., op. cit., p. 6. |

|

Or, une telle position est difficilement tenable. Surtout, elle ne révèle nullement une soi-disant tendance de l’économie postmoderne, ainsi que l’avait déjà noté Gilles Marion au milieu des années 2000, lorsqu’il soutenait que c’étaient moins les attentes et les attitudes des consommateurs que les « lunettes » des marketeurs qui avaient changé13. De fait, si le marketing des expériences, comme suggéré dans Marketing Management, est capable de cannibaliser à la fois le marketing des « biens » (l’expérience de boire un café à la maison avec sa machine Nespresso) et celui des « services » (l’expérience de boire un capuccino dans un café Starbucks), on est en droit de se demander s’il s’agit alors vraiment là d’un nouveau marketing ou si, bien plutôt, les offres marchandes ne seraient pas toutes, par nature, « expérientielles ». Comme nous l’avons évoqué en introduction, et comme nous le repréciserons d’ici peu, il est certain que tout dans la vie est expérience, et que par suite, effectivement, le marketing ne peut manquer d’offrir et d’étudier des expériences de consommation. Par conséquent, si on tient malgré tout à garder ces termes d’expérience et d’expérientiel, ce qu’il conviendrait alors de faire serait au moins de commencer par se mettre d’accord pour savoir si, quand on recourt à ces expressions, on parle d’une pratique managériale ou d’une offre marchande, qu’il s’agirait alors de bien circonscrire. |

13 G. Marion, « Le marketing "expérientiel" : Une nouvelle étape ? Non, de nouvelles lunettes », Décisions Marketing, 30, 2003. |

|

2. Les contours des offres d’expériences 2.1. De nombreuses catégories d’offres Pour y voir plus clair sur ce marketing des « expériences », référons-nous une nouvelle fois à Marketing Management pour repérer la catégorisation des offres marchandes qui y est établie. On constate qu’elle se compose de dix items : i) les biens, qui « rassemblent des activités aussi diverses que les produits alimentaires, les vêtements, les meubles, les shampooings, les produits cosmétiques et les parfums, les voitures, les ordinateurs, les téléphones, les consoles de jeux et autres biens caractéristiques de l’économie contemporaine » ; ii) les services, qui « intègrent des activités aussi diverses que les transports, la banque, l’hôtellerie, la coiffure, les clubs de sport, ainsi que de nombreuses professions libérales : experts-comptables, avocats, médecins, consultants, etc. » ; iii) les événements, qui comprennent « de grands événements comme le Mondial de football, les Jeux olympiques, les foires et les salons professionnels, et les représentations artistiques » ; iv) les expériences, catégorie « "orchestrant" divers biens et services [pour] créer, mettre en scène et commercialiser des expériences » ; v) les personnes telles que « les artistes, les musiciens, les P.D.G. » ; vi) les endroits, à savoir « les villes, les régions [et] les pays » ; vii) les propriétés, qui « concernent les biens immobiliers (bâtis ou non) et mobiliers (actions et obligations) » ; viii) les organisations, à savoir « les entreprises, les musées, les associations » de même que les « universités et les grandes écoles » ; ix) l’information qui « correspond à ce que les sites Internet, les journaux, les livres, les écoles et les universités proposent aux lecteurs, aux parents et aux étudiants » ; x) les idées qui « portent sur des causes très diverses : inciter à trier ses déchets, utiliser des préservatifs, dissuader de boire de l’alcool avant de conduire, lutter contre l’obésité ».14 |

14 Ph. Kotler et al., op. cit., pp. 6-8. |

|

Si nous reproduisons cet inventaire in extenso, c’est pour insister sur ce paradoxe du marketing des « expériences » (catégorie iv). Car, comment nier ou ignorer le fait que la participation à des « événements » (iii) donne aussi à vivre des expériences ? Tout comme, d’ailleurs, la visite d’« endroits » (vi) ? Plus fondamentalement, cette énumération fait ressortir deux problèmes : le premier se situe indubitablement au niveau de la catégorisation des offres ; le second est d’ordre terminologique : il semble provenir de la dénomination de certaines d’entre elles. Pour clarifier ce double problème avant d’en revenir à la question du marketing expérientiel, il nous paraît capital en ce point de rappeler ce qu’est fondamentalement le marketing, à savoir, « le processus sociétal par lequel les individus et les groupes obtiennent ce dont ils ont besoin et ce qu’ils désirent »15. |

15 Ibid., p. 5. |

|

Pour penser les catégories d’offres, il faut donc garder à l’esprit que les entreprises proposent des solutions destinées à répondre à des « besoins ». Or, un besoin ne se satisfait pas au moment où est conclue une transaction. Il est satisfait dans un acte de consommation, c’est-à-dire au cours d’une expérience que l’on vit et durant laquelle on use ou bénéficie de l’offre en question. Autrement dit, on ne peut profiter d’une offre que dans le cadre d’une expérience. Il n’y a pas d’offres qui puissent combler un besoin en dehors du temps de l’expérience. Typiquement, lorsqu’on se lave les dents avec sa brosse et son dentifrice, on vit une expérience en consommant des « biens » (catégorie i). De même, lorsqu’on prend l’avion ou le train, on vit une expérience en utilisant un « service », aérien ou ferroviaire (ii)16. Par cette problématisation, on comprend pourquoi il s’avère finalement risqué de se référer à l’expérience pour qualifier une catégorie d’offres spécifiques de même qu’une pratique managériale. Aussi, chercherons-nous maintenant à questionner ce vocabulaire de l’expérience pour clarifier le propos. |

16 Marc Filser note aussi cela lorsqu’il se demande, de façon toute rhétorique, si « la notion d’expérience de consommation n’est pas une fausse innovation, dans la mesure où le consommateur a toujours cherché à tirer une gratification de sa consommation, tirant sa source à la fois de sa dimension utilitaire fonctionnelle et de l’expérience vécue ? ». M. Filser, « Le marketing de la production d’expérience », Décisions Marketing, 28-4, 2002, p. 14. |

|

Pour ce qui est du marketing expérientiel conçu comme pratique managériale, on a compris qu’on se trouve dans une démarche de marketing et de branding classique. En effet, pour les entreprises, il s’agit par divers artifices — principalement visuels, mais aussi olfactifs et auditifs, plus rarement tactiles et gustatifs — de sémiotiser un point de rencontre avec le client potentiel : un magasin, un stand… Ce marketing expérientiel recouvre donc à peu près ce qu’on appelle aussi communément le merchandising17. Néanmoins, si nous disons « à peu près », c’est parce que cette pratique présente deux singularités : premièrement, le marketing expérientiel, dans cette acception, nourrit l’ambition de stimuler non seulement la vue, mais aussi, comme mentionné, les autres champs sensoriels ; deuxièmement, ce management ne propose pas uniquement un cadre, mais aussi déroule une scénarisation par diverses activités, mises en scène et interventions de collaborateurs18. |

17 Le merchandising (ou retail / visual merchandising) s’occupe de l’organisation visuelle des zones de vente ou des espaces culturels, ceci pour optimiser la présentation des marchandises ainsi que le bien-être et la satisfaction des visiteurs. 18 Cf. M. Filser, art. cit. |

|

Pour les auteurs francophones, comme Antonella Carú, Bernard Cova, Marc Filser ou Claire Roederer19, ce travail sur le « contexte expérientiel »20 entourant l’activité de « magasinage »21 — en anglais « shopping experience »22 — est précisément ce qui tient du marketing expérientiel. C’est-à-dire que pour eux, le marketing expérientiel est plutôt un travail de conceptualisation, pratique et critique, visant à enchanter ou « réenchanter »23 la relation avec la marque, et non une offre marchande24. A l’inverse, chez les auteurs américains, le marketing expérientiel décrit une offre marchande, qui tire sa valeur du fait qu’elle propose une expérience extraordinaire : ce peut être, comme chez Arnould et Price25, une expérience sauvage, même si encadrée, comme la descente de rapides ; ce peut être aussi, ainsi que le montrent Pine et Gilmore26, plus généralement un travail d’enrichissement de l’expérience d’un bien ou d’un service, comme dans un café Starbucks, où ce que le client vit — et paie — est finalement un dispositif sémiotique total qui ne tient pas seulement au café bu (un bien) ni à la seule activité du personnel se trouvant derrière le comptoir (un service). Dans Marketing Management, lorsqu’on trouve les « expériences » classées parmi les offres marchandes, on comprend donc que c’est la perspective anglo-saxonne et non la francophone qui est retenue — et il n’y a là finalement rien d’étonnant, puisqu’il s’agit de la version française d’un ouvrage américain… Ainsi, l’ambigüité entourant cette question tient au fait que le terme original anglais experiential marketing ne vaut pas pour la formule française marketing expérientiel, et que c’est bien plutôt le syntagme marketing des expériences qui lui correspondrait (pour s’inscrire dans la logique des syntagmes marketing des biens, marketing des services, etc.). Enfin, en écartant la référence aux magasins (comme les Niketown), ce que met surtout en évidence la catégorie des « expériences » du Marketing Management, c’est un type particulier d’expériences : celles se déroulant dans des environnements artificiels, entièrement montés et agencés par les marques à l’instar des parcs à thème ou des cinémas. Dans cette perspective, les expériences visent surtout une évasion, la création d’émotions fortes ; le tout, au travers d’artifices offrant une impression paradoxale d’irréalité et d’hyperréalisme (c’est un environnement irréel qui fait réel, et même, trop réel). En effet, les parcs à thème et les cinémas sont des offres qui ambitionnent de faire ressentir des émotions et des sensations fortes à leurs visiteurs, et qui y parviennent en produisant du dépaysement par le déploiement de divers dispositifs sensoriels qui tantôt surprennent ou époustouflent tantôt intriguent ou inquiètent. Ce type d’offres tire ainsi aussi sa valeur du fait qu’il propose au visiteur d’investir des rôles inédits (comme celui de l’aventurier intrépide dans les Indiana Jones Adventures des parcs Disney). |

19 Cf. A. Carú et B. Cova, « Expériences de marque : comment favoriser l’immersion du consommateur ? », Décisions Marketing, 28, 2006 ; C. Roederer, « L’expérience du consommateur dans le commerce de détail », Recherche et Applications en Marketing, 29-3, 2013 ; B. Antéblian, M. Filser et C. Roederer, « L’expérience du consommateur dans le commerce de détail », Recherche et Applications en Marketing, 28-3, 2013. 20 A. Carú et B. Cova, 2006, art. cit. 21 Cf. B. Antéblian, M. Filser et C. Roederer, art. cit., p. 94. 22 Cf. D. Grewal, M. Levy et V. Kumar, « Customer Experience Management in Retailing », Journal of Retailing, 85-1, 2009. 23 G. Ritzer, op. cit. ; P. Hetzel, op. cit. ; J.-J. Boutaud, « Du sens, des sens. Sémiotique, marketing et communication en terrain sensible », Semen, 23, 2007. 24 Cf. B. Antéblian, M. Filser et C. Roederer, art. cit. ; C. Roederer et M. Filser, Le marketing expérientiel : Vers un marketing de la cocréation, Paris, Vuibert, 2015. 25 E.J. Arnould et L.L. Price, art. cit. 26 B.J. Pine et J.H. Gilmore, op. cit. |

|

3. Les ressorts des expériences marchandes La critique du marketing expérientiel n’est pas aisée, car, comme on vient de le voir, ce « marketing » est traité de différentes façons : comme pratique managériale pour la vente de produits et le développement d’une relation à la marque ; comme offre marchande pour impacter le consommateur au travers d’une expérience sémiotisée et scénarisée de façon extra-ordinaire. En outre, comme souligné, le problème plus général reste que les termes d’expérientiel et d’expérience peuvent prêter à confusion du fait que tout ce qu’on vit, à chaque instant, est expérience. Néanmoins, si on veut ouvrir de nouvelles perspectives, on doit concéder qu’il est vrai que dans l’espace postmoderne, les champs des possibles sont beaucoup plus ouverts qu’autrefois et que de ce fait les individus tendent à ne plus chercher un sens tout fait dans leurs activités ; ils sont davantage portés à ce qu’on les aide à trouver du sens, à découvrir qui ils sont, sans s’en tenir à une tradition définie. Dans une optique marketing, ce nouveau paradigme peut s’entendre comme une volonté des individus-consommateurs de ne plus acheter des offres à usages déterminés, mais des offres capables de leur proposer une certaine liberté et créativité27. Ainsi, ce qui a émergé au sein de la consommation contemporaine, et qui lui confèrerait sa qualité « postmoderne », c’est une forme de curiosité : les consommateurs ne se satisfont plus d’utiliser des offres, ni de confier la mise en œuvre de ces offres à des prestataires, ils veulent aussi participer et surtout découvrir ces offres au fur et à mesure de leur usage, être surpris à leur contact, en montrant donc à leur égard une certaine disponibilité28. |

27 Cf. G. Marion, Le consommateur coproducteur de valeur, Cormelles-le- Royal, Éditions EMS, 2016. 28 Voir par exemple le cas de la marque Muji : cf. J.-P. Petitimbert, « The value of emptiness : MUJI’s strategies », Acta Semiotica, 1, 2021. |

|

Cependant, cette tendance, bien que réelle, ne suffit pas pour nous conduire à reconnaître l’existence d’une nouvelle catégorie d’offres. Bien plutôt, ce sont toutes les offres déjà existantes — si elles sont bien conçues — qui peuvent prétendre à renouveler le sens de nos pratiques, voire de nos vies. Par exemple, on peut proposer du chocolat au goût de fromage ou des transferts d’argent internationaux qui ne passent pas par des banques, mais dans les deux cas — aussi originale que puisse être l’idée ou l’expérience — on reste dans le domaine des offres traditionnelles, respectivement, celles des biens (le chocolat) et des services (le transfert d’argent). Nonobstant, la présente discussion nous semble opportune pour aller plus loin et chercher à proposer une véritable catégorisation des offres marchandes, car se satisfaire d’inventaires, comme celui des dix items figurant dans Marketing Management (cf. supra), empêche à notre sens de comprendre la vraie valeur des expériences de consommation. Dans cette perspective, si on a en tête que la caractéristique première d’une expérience est le régime d’interaction dans le cadre duquel elle s’inscrit29, il devient possible d’envisager un système composé de quatre catégories d’offres générales, soit une par régime (cf. infra), et toutes articulées autour du critère discriminant de la prise exercée par le consommateur sur son cours d’action. |

29 Cf. E. Landowski, Les interactions risquées, Limoges, PULIM, 2005. |

|

3.2. Avoir prise, donner prise30 Dans le cas le plus commun et classique, la prise s’exerce sur des « biens », terme à entendre au sens large d’objets qu’on possède et qu’on peut manipuler : les aliments, les instruments, les habits, les outils, mais aussi la voiture ou la maison sont des biens31. Ce sont des offres qui demandent à être entièrement prises en charge par le consommateur ou, pour dire mieux, prises en main (main et manipulation, même étymologie). Avec les biens, on reconnaît donc au consommateur une totale domination de la situation, laquelle domination reste néanmoins conditionnée par sa maîtrise et sa capacité à savoir prendre là où il faut ces objets ainsi offerts à sa volonté. Pour ce premier cas de figure, certains diront que nous aurions aussi pu parler d’emprise plutôt que de prise. En effet, dominer un objet, c’est exercer une emprise sur lui. Or, ce terme d’emprise est fort complexe, car l’emprise est aussi un emprisonnement selon le point de vue qu’on adopte. Autrement dit, une expérience d’emprise, telle que nous voulons ici l’entendre, est une situation de prise distincte ; une situation de prise extrême où le consommateur et l’offre se tiennent l’un l’autre, avec néanmoins une nuance : l’emprise est une situation où l’offre a certes besoin du consommateur pour fonctionner, mais où ce dernier n’a d’autre choix que de s’y soumettre en respectant sa configuration, pour qu’elle fonctionne optimalement. Ainsi, le seul pouvoir qu’a le consommateur face à ce type d’offres, qu’on appellera « dispositif », c’est un pouvoir de décision, celui d’accepter ou non de se laisser manipuler par l’offre, c’est-à-dire de collaborer pour suivre le programme qui a été préparé à son attention. Les transports publics comme le bus, le train ou l’avion, de même que les prestataires du type médecin ou dentiste proposent des offres de ce genre ; des offres qui, d’une part, requièrent la présence et la coopération du consommateur-client — ou de l’usager, voire du patient — et, d’autre part, qui programment et dirigent son expérience en imposant des parcours et des protocoles plus ou moins rigides. De la sorte, on comprend qu’un dispositif capture le consommateur dans une expérience où sa marge de manœuvre est réduite. Dans un aéroport ou un avion, ce qui est autorisé est en effet fort cadré et restreint ; de même, devant un programme télévisé (également un dispositif), on est encore plus captifs : on n’a aucun moyen d’influer sur le cours de l’émission (tout au plus, on peut éteindre le téléviseur, mais dans ce cas-là, ce sur quoi on a prise, c’est l’objet-télévision et en aucun cas le programme qui continue d’être diffusé sur la chaîne). Avec ces exemples, on saisit que c’est le dispositif qui cadre tout, qui fait faire au consommateur ce qui est attendu qu’il fasse, en le prenant tantôt par la main tantôt par les sentiments, en répondant au mieux à ses attentes et à ses besoins pour qu’il soit pleinement conciliant et disposé à la coopération. Pour autant, il ne faut pas voir cette inversion des rôles comme dramatique ou aliénante (même si parfois on peut se rapprocher de ce cas de figure). Certes, le consommateur ne domine pas la situation, mais le plaisir n’est pas consubstantiel à la domination. Dominer implique des responsabilités, cause des préoccupations, tout en demandant de fournir de nombreux efforts. C’est une charge pesante, et pouvoir s’en défaire en s’en remettant à des systèmes tout faits, cela soulage. Ainsi, plutôt que de perdre une heure à se préparer à manger, on peut préférer aller au restaurant ; plutôt que de conduire dix heures pour se rendre au bord de la mer, on peut préférer prendre le train et arriver à bon port frais et dispos. Comme nous le constatons, ce deuxième type d’offres vaut aussi pour ce qu’on appelle communément les services. Cependant, il faut distinguer ici deux types de services : les services de ce genre, qui tiennent captif le consommateur, parce qu’ils requièrent sa présence pour qu’advienne le résultat escompté, et les services qui, à l’inverse, libèrent l’individu en lui proposant d’accomplir quelque chose à sa place sans que sa présence soit requise (afin de lui épargner du temps et des efforts, ou parce qu’il manque tout simplement de compétences). On pourrait ainsi dire que, d’un côté, avec les dispositifs, c’est le client dans tout son être — physique comme psychique — qui est pris en charge, et que, de l’autre, avec ce qu’on propose de nommer les « œuvres », c’est son faire qui est pris en charge à sa place. Dans le détail, il faut ici comprendre le terme d’« œuvre » dans sa double acception : comme travail et comme résultat de ce travail. Cela revient à dire que les œuvres se rapportent à tous les types de travaux réalisés par des agents ou des agences (soit des actants autonomes ; en principe des individus, mais parfois aussi des systèmes autonomisés). Elles sont donc le produit d’un mandat ordonné par le consommateur, lequel a désormais un véritable statut de client qui ne touche ni n’use de rien, simplement coordonne avec son prestataire ce qu’il faut faire. Avec les œuvres, on n’est ainsi résolument plus dans la manipulation ou la programmation, mais dans l’ordre de mission avec un client totalement libéré ; donc plus de prise ni d’emprise, mais au contraire, une déprise. En effet, en donnant son assentiment, le client s’affranchit, il démissionne, et laisse donc également libre l’agent — ou l’agence — de réaliser le mandat confié. Traditionnellement, les prestations des banques et des assurances font partie de cette troisième catégorie d’offres ; elles dispensent leurs clients de tout travail de gestion et les autorisent, de ce fait même, à vaquer à leurs autres occupations. Enfin, à côté de ces trois offres, on en rencontrera une dernière : celle rendant compte des situations où aucune prise ne s’exerce de part et d’autre. On rencontre ce quatrième cas de figure avec, par exemple, les destinations touristiques et les animaux de compagnie. Aussi distinctes ces deux offres puissent-elles paraître, elles ont effectivement en commun de proposer quelque chose qui n’assure aucun résultat certain donc aucune tranquillité, à l’inverse par exemple des dispositifs qui, en encadrant l’expérience de consommation, promettent — en principe — un résultat satisfaisant, ou des œuvres qui offrent un lâcher-prise. En ce sens, la particularité de cette dernière catégorie est de n’offrir aucune promesse, si ce n’est celle de l’événement et de la surprise : la surprise comme prise venant « par-dessus », en sus, ou plus prosaïquement naissant dans l’interaction et se diluant ensuite dans toute l’expérience. Pour le dire encore autrement, la seule chose que cette catégorie d’offres assure, c’est d’être ébranlé dans son être en certains moments de l’expérience de consommation (bien que désormais le terme de consommation soit impropre, car on ne consomme plus, mais on partage) ; c’est d’être étonné, déconcerté, ému, fasciné, soulagé... Bref, de l’émotion pure et des sensations en tout genre. Lorsqu’on part découvrir un pays en tant que touriste un tant soit peu curieux et ouvert, on est en attente de l’inattendu, on assume partir à l’aventure ; de même, lorsqu’on est amoureux des animaux et qu’on adopte un chat ou un chien, on espère un réenchantement du quotidien : on imagine que cette adoption nous amènera à vivre des moments magiques, ludiques, surprenants, etc. |

30 Cet intertitre est un clin d’œil au titre éponyme d’un article d’Eric Landowski, paru en 2009. L’idée est en l’occurrence d’insister sur le fait que la question de la prise est centrale pour l’analyse non seulement des expériences, mais également de leur sens. À cet égard, il y a un lien évident à instaurer entre les régimes d’interaction et les types de prise, comme le montre Landowski et comme nous le développerons dans la suite du texte. E. Landowski, « Avoir prise, donner prise », Nouveaux Actes Sémiotiques, 112, 2009. 31 Nous avons retenu le terme de « bien », parce qu’il est connu et commun. Néanmoins, si on veut aller au-delà de la dimension marchande de ce type de réalité, c’est peut-être le terme d’objet, voire de structure, qui pourrait convenir le mieux. En effet, l’idée est ici de se référer à quelque chose de matériel qui s’offre à notre volonté dans le cadre d’une manipulation, autrement dit, un système ouvert. |

|

Ces offres qui nous plongent dans l’inconnu, et dont le sel tient justement en cette incertitude qui nous oblige à nous en remettre à notre intelligence sensible pour au mieux nous en sortir ou savourer le moment, peuvent être conçues, faute de terme idoine, comme des « existences »32. Par ce terme, nous entendons qualifier des offres consistant en des systèmes vivants, qu’il s’agissent de lieux (écosystèmes) ou de corps (organismes), ou tout du moins des systèmes qu’on nous vend ou que nous apprécions comme tels. Enfin, pour ce qui est de la relation qui se développe à l’épreuve de ces existences, elle ne peut se donner que comme un partenariat ou une collaboration. En effet, l’expérience d’une existence se distingue de celle d’un dispositif en ce qu’elle n’emprisonne nullement l’individu dans un programme d’actions ; tout au contraire, elle l’oblige à se débrouiller, en puisant dans ses ressources sémio-esthésiques. Et dans la même perspective, l’expérience des existences, contrairement à celle des biens, ne peut répondre d’aucune manipulation ; comme il s’agit de faire avec des systèmes vivants, ce sont des ajustements sensibles constants qu’il faut opérer pour espérer une expérience heureuse. 4. La catégorisation en question 4.1 À la recherche du critère pertinent Comme indiqué plus haut, ces quatre grandes offres marchandes reposent sur les fondements des régimes d’interaction mis au jour par Eric Landowski dans Les interactions risquées33. Le carré sémiotique ci-dessous explicite ces relations et permet une première saisie du mode de fonctionnement de chacune d’elles :

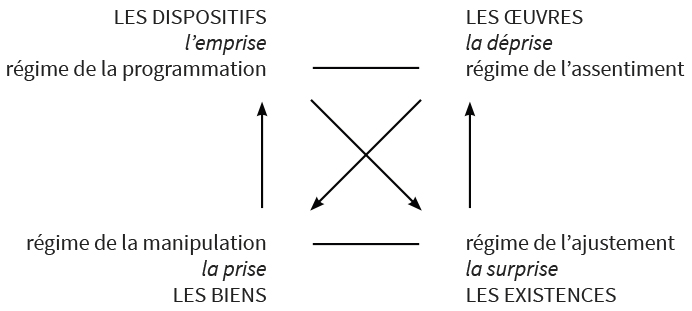

Figure 1. Les grandes catégories d’offres marchandes (premier aperçu) Comme annoncé également, ce carré sémiotique rend compte d’une organisation articulée autour du critère de la prise, ce qui permet d’avoir des offres qui y sont distribuées de telle façon qu’elles respectent les positions originales des régimes d’interaction (avec la programmation en haut à gauche, l’assentiment en haut à droite, la manipulation en bas à gauche et l’ajustement en bas à droite). Néanmoins, ces offres que nous avons posées sur le calque des régimes d’interaction nous ont amené à nous interroger sur la façon dont on construit un carré sémiotique, et plus généralement dont on construit une catégorie. En effet, il n’est pas inutile de rappeler que tout travail de modélisation sémiotique doit — de toute évidence — viser la pertinence, et la question qui s’est posée à cet égard a été de savoir si la prise est le critère le plus pertinent à retenir lorsqu’on veut classer des offres marchandes. Aussi, ce que nous avons été amené à faire pour répondre à cette question, c’est chercher à connaître les autres critères pouvant aussi être retenus pour structurer la catégorie. Grâce au carré sémiotique, cette tâche a toutefois été facilitée, car cette modélisation nous rappelle qu’il y a toujours au moins trois types de relations qui sous-tendent une catégorisation (contradiction, contrariété, implication), donc également trois critères avec un prédominant qui détermine précisément la position des termes aux quatre coins du carré. Ce critère, en l’occurrence, c’est celui qui sous-tend la relation d’implication (axe vertical). En effet, cette relation implicative rend compte du critère retenu dans la mesure où effectivement les termes qui constituent cette relation se trouvent être ceux qui partagent ensemble la plus forte identité commune. Dans le cas des offres marchandes, où on a pour l’instant reconnu le critère de la prise, on constate en effet qu’on a, à gauche, les offres qui permettent une certaine prise (les dispositifs et les biens) et, à droite, celles qui empêchent toute prise certaine (les œuvres et les existences). |

32 Avec l’introduction de ce terme, il nous semble opportun d’apporter quelques clarifications terminologiques avec des termes de sens proches en usage également dans la littérature sémiotique. En allant du général au particulier : les « actants » d’abord : ce sont des corps ou des systèmes (ensembles de corps) tenant un rôle dans le monde — toute réalité tridimensionnelle à laquelle on reconnaît une fonction est un actant ; les « existences » ensuite : comme indiqué, ce sont des actants vivants ou reconnus comme tels — les organismes et les écosystèmes sont les existences ontologiques que le naturalisme reconnaît ; les « existants » enfin : ce sont tous les types de corps qu’on reconnaît être vivants, qu’il s’agisse d’organismes ou de corps qu’on ne considère pas être des objets. Sur ces questions-là, nous renvoyons aux sept premiers chapitres de Passions sans nom, ainsi qu’au premier chapitre de Sémiotique des formes de vie, également publié en tant qu’article dans les Actes Sémiotiques. E. Landowski, Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004 ; A. Perusset, Sémiotique des formes de vie, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2020 ; A. Perusset, « Les Métamorphoses de l’objet », Actes Sémiotiques, 123, 2020. 33 Cf. Op. cit. |

|

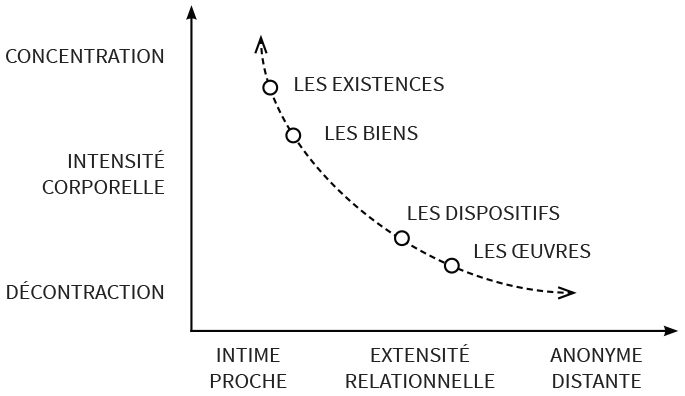

Une fois cela constaté, il nous a fallu voir s’il se pouvait que d’autres critères soient plus pertinents ; en l’occurrence, nous nous sommes demandé si les critères sous-tendant les relations contraires (axe horizontal) ou contradictoires (diagonales) ne pouvaient pas mieux prétendre devenir des relations implicatives — et donc restructurer l’entièreté du carré — pour la simple raison qu’ils offriraient une meilleure classification des termes de la catégorie34. C’est dans cette optique-là qu’on a alors cherché à identifier ce qui lie entre eux les termes des relations contraires et contradictoires du carré en question, et qu’on a pu reconnaître, non sans peine, les critères suivants : celui du « partage » pour les termes liés en diagonale et celui de l’« effort » pour ceux associés horizontalement. Ainsi, avec la « prise », l’« effort » et le « partage », on a eu trois candidats pour devenir le critère structurant de la catégorie des offres marchandes. Et pour faire le choix parmi ces trois critères, la solution a été toute simple et foncièrement sémiotique : nous avons choisi le critère qui faisait le plus sens — le critère du bon sens —, ainsi que nous invite notamment à le faire Rastier dans le cadre de sa sémantique interprétative35. En somme, nous avons procédé en deux temps. D’abord, nous avons mis au jour les grandes oppositions de chaque critère, à commencer par celui de la prise : — la « prise » : expérience d’une /procédure/ (avec les dispositifs et les biens) vs expérience d’une /aventure/ (avec les existences et les œuvres) ; — l’« effort » : expérience d’un /service/ (avec les dispositifs et les œuvres) vs expérience d’un /exercice/ (avec les biens et les existences) ; — le « partage » : expérience d’une /coopération/ (avec les dispositifs et les existences) vs expérience d’une /coordination/ (avec les biens et les œuvres). Puis, eu égard à la distinction historique et fondatrice que l’économie fait entre « produits » et « services », nous avons estimé que c’est bien le critère de l’effort qui doit structurer la catégorie des offres marchandes ; celui où effectivement apparaît cette opposition entre « services » et « produits », ici requalifiés en termes d’« exercices » afin d’avoir un concept qui se situe au même niveau de pertinence que celui des « services »36. En effet, avant d’aller plus loin, il importe de souligner qu’un service est une activité (une situation-pratique) alors qu’un produit est, par opposition au service, un objet (un corps-actant)37. Avec le terme d’exercice, cette non-pertinence est donc neutralisée, mais aussi l’opposition au service rendue plus signifiante, car, au-delà de l’allitération, cette notion permet de souligner qu’avec les biens et les existences on a affaire à des activités où le consommateur tient un rôle central : il est l’opérateur (avec les biens) ou le coopérateur (avec les existences) de la pratique38, et à ce titre, c’est en effet bien lui qui conduit l’expérience, et qui dans cet exercice doit faire montre d’une pleine maîtrise39. 4.2. La construction de la structure Une fois identifié le critère pertinent de la catégorie des offres marchandes, il nous a enfin fallu déterminer lesquelles des offres appartenant aux services et aux exercices ont valeur de contraires et de subcontraires (de surcontraires et de sous-contraires dans les termes de la sémiotique tensive de Cl. Zilberberg). Pour cela, nous n’avons pu manquer d’aborder la question de la tensivité de cette catégorie, car entre les termes appartenant aux relations d’implication des services et des exercices, ce sont bien des nuances qui sont en jeu, en fondant les identités de chaque terme. Concrètement, il s’est agi d’ordonner les quatre offres identifiées en fonction de la gradualité des efforts qu’elles demandent dans le cours de leur expérience, de telle sorte qu’à partir de ce que nous avons précédemment observé, nous avons pu produire le schéma tensif de cette gradation :

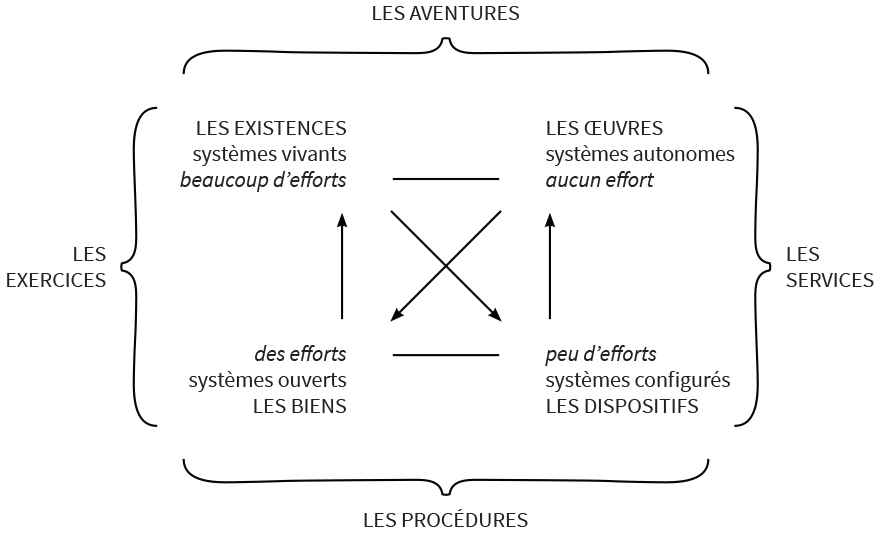

Figure 2. Le schéma tensif des grandes offres marchandes Enfin, c’est à partir de ce schéma tensif que nous avons aussi pu distribuer les quatre catégories d’offres sur un nouveau carré sémiotique (fig. 3), lequel, à la différence du précédent (fig. 1), montre désormais que c’est l’effort qui est au centre de tous les enjeux et que, finalement, toutes ces offres s’avèrent aussi constituer des systèmes plus ou moins complexes, qui précisément expliquent le degré d’effort à fournir :

Figure 3. Les grandes catégories d’offres marchandes (version finale) |

34 Certains diront qu’on ne peut pas ainsi triturer un carré sémiotique, en changeant la position des termes qui le composent. Or, nous soutenons le contraire, notamment à partir des thèses de Rastier et de Eco sur la catégorisation. De fait, dans la perspective phénoménologique qu’adopte aujourd’hui la majorité des sémioticiens, une catégorisation rend compte d’une réalité sémiotique (d’un paraître), et non d’une supposée réalité ontologique (de l’Être). Dès lors, c’est précisément le critère retenu par un point de vue qui détermine la place des termes au sein d’un carré sémiotique et qui permet d’avoir des parcours de sens divers. Dans un article à paraître sur le carré des valeurs de consommation de Jean-Marie Floch, nous avons soutenu la même position. Bien entendu, la question reste ouverte à la discussion contradictoire. Cf. Fr. Rastier, Sémantique interprétative, Paris, P.U.F., 3e éd., 2009 ; U. Eco, Kant et l’ornithorynque, Paris, Grasset, 1999 ; A. Perusset, « La valeur critique, une valeur géniale ! Points d’accord entre Floch et Landowski », Actes du Congrès de l’AFS 2019, site de l’Association française de sémiotique, 2021, pp. 461-468. 35 Rastier reconnaît en effet que c’est le principe de pertinence, fondé sur le bon sens, qui doit être retenu pour privilégier une interprétation sur une autre (ici pour classer les offres marchandes entre elles). Il revendique cette approche lorsqu’il s’intéresse à la façon dont il importe de différencier des termes appartenant à la catégorie //transport//, estimant que la distinction à opérer entre le métro et l’autocar ne doit pas être fonction du mode de transport (/sur rail/ vs /sur route/), mais de la destination (/en ville/ vs /hors ville/). Il motive ce choix en notant que dans « les situations pragmatiques les plus courantes, on choisit un moyen de transport en fonction de sa destination, et non parce qu’il est ferré ou routier ». Néanmoins, notons que lorsqu’on ouvre la catégorie à d’autres termes, comme l’avion, cette pertinence peut venir à changer. Cf. Fr. Rastier, op. cit., p. 51. 36 Le terme « produit » prend de nombreuses acceptions dans le langage courant, ainsi que dans le monde du marketing. L’idée n’est pas ici d’entrer dans la discussion ni même de normer les usages. Néanmoins, nous aimerions proposer une clarification que nous envisageons de reprendre dans des travaux à venir. Cette clarification tient en la proposition suivante : le produit est l’occurrence d’une offre propre à une entreprise. C’est-à-dire que le produit est l’offre actualisée. Par exemple, on dira que la boisson gazeuse est une offre, mais que le Coca-Cola Zéro ou l’Orangina rouge est un produit. À cet égard, et sans davantage entrer dans la glose, on conclura aussi que toutes les catégories d’offres marchandes peuvent être des produits : un produit peut-être un bien tout comme une œuvre, une existence ou un dispositif. 37 Sur ces concepts de corps-actants et de situations pratiques. Cf. J. Fontanille, Pratiques sémiotiques, Paris, P.U.F., 2008, ch. 1 ; A. Perusset, op. cit., ch. 1 et 2. 38 Sur la différence entre opérateur (operator) et coopérateur (co-operans). Cf. E. Landowski, « Avoir prise, donner prise », art. cit. ; A. Perusset, op. cit., p. 71. 39 Claude Zilberberg s’est intéressé à la problématique de l’exercice en contraste avec celle de l’événement. Dans cette perspective, nous pourrions préciser notre propos en disant que lorsqu’on exerce une activité en manipulant des biens, on est dans l’exercice ou l’état pur (exercice convenu), et qu’à l’opposé, lorsqu’on exerce une activité en interagissant avec des existences, on flirte voire tombe souvent dans l’événement (exercice surprenant). Cf. Cl. Zilberberg, Éléments de grammaire tensive, Limoges, PULIM, 2006, ch. 4. |

|

Respectivement aux positions occupées par chacun des termes du carré, ce sont aussi les « molécules sémiques »40 de nos quatre offres que nous avons pu reconstituer. Ci-dessous, nous avons explicité ces séquences sémantiques, en notant d’une part leur sème générique — ce qu’elles ont en commun, à savoir d’être des /offres marchandes/ —, d’autre part leurs sèmes spécifiques, composés d’abord des sèmes du critère de l’effort, puis de ceux du critère de la prise qui instaurent la distinction finale : — les existences : /offre marchande/, /d’exercice/, /sans prise/ ; — les biens : /offre marchande/, /d’exercice/, /avec prise/ ; — les dispositifs : /offre marchande/, /de service/, /avec prise/ ; — les œuvres : /offre marchande/, /de service/, /sans prise/. Vis-à-vis de ces molécules sémiques, on observera enfin que le critère du partage n’a pas ici de pertinence, puisqu’on est bien parvenu à discriminer les quatre catégories d’offres sans y recourir. Néanmoins, en rapport à ce critère qui continue de caractériser les diagonales du carré, on rappellera qu’il fonde toujours la distinction entre offres de coopération et offres de coordination ; à savoir que les existences et les dispositifs ont ceci de commun qu’ils se fondent sur une coopération (on interagit fortement avec son chat et dans une moindre mesure avec les hôtesses de l’air) alors que les œuvres et les biens ne proposent qu’une coordination (on n’interagit pas avec le fabricant de l’eau gazeuse qu’on boit et on ne cherche rien à partager avec le verre qu’on utilise pour boire cette eau gazeuse). Avec les quatre termes que nous venons d’introduire (certains d’ailleurs déjà en usage depuis longtemps dans les milieux marketing, comme celui de biens, voire de dispositifs), l’idée n’est bien sûr pas d’instaurer une concurrence nouvelle avec ceux déjà répandus dans le langage commun, comme les événements ou les expériences. Ce serait totalement illusoire, et même inutile, car nos termes ne se situent de toute façon pas à un même niveau de pertinence. En effet, nos quatre termes super-ordonnent les offres marchandes classiques, à l’instar des familles zoologiques (félins, canidés, etc.) qui super-ordonnent les espèces qu’on a l’habitude de côtoyer et de dénommer (chiens, chats, lions, loups, etc.). En ce sens, ce que nous avons fait dans cet article, c’est seulement monter d’un cran dans l’abstraction catégorielle pour mettre au jour, de notre point de vue, la matrice de tous les types d’offres imaginables ; la preuve en est d’ailleurs qu’il s’avère tout à fait possible de ranger dans ces catégories générales la dizaine d’offres listées dans Marketing Management41. |

40 Cf. Fr. Rastier, op. cit. 41 Lorsqu’on se prête à l’exercice de ranger dans nos catégories générales les dix offres classiques présentées dans Marketing Management, on en vient à constater de façon intéressante que, loin de tomber sous le sens, ces offres se révèlent extrêmement labiles et même, pour certaines, questionnables quant à leur valeur même d’offre. En effet, quelle différence y a-t-il finalement entre une « information » et une « idée » ? Et, pour en revenir une dernière fois à notre paradoxe initial : quelle pertinence y a-t-il à singulariser l’« expérience » lorsque tout est expérience ? À ces questions, voici nos regroupements des dix items de Marketing Management : 1) les biens : les « biens » (un shampooing), les « propriétés » (une maison) ; 2) les dispositifs : les « services » (un coiffeur), les « événements » (un match de football, en tribunes ou à la télévision), les « personnes » (un chanteur, qu’on écoute à la radio ou en concert), les « expériences » (un centre commercial), les « organisations » (un musée), l’« information » (le contenu d’un magazine), les « idées » (le message communiqué par une publicité) ; 3) les existences : les « biens » (un animal de compagnie), les « endroits » (un pays), les « organisations » (l’entreprise dans laquelle on travaille) ; 4) les œuvres : les « services » (un avocat, un transport de marchandises), les « personnes » (un peintre, qui promeut à travers son art une vision du monde), les « organisations » (une association). |

Bibliographie Antéblian, Blandine, Filser, Marc et Claire Roederer, « L’expérience du consommateur dans le commerce de détail », Recherche et Applications en Marketing, 28-3, 2013. Arnould, Eric J. et Linda L. Price, « River Magic. Extraordinary Experience and the Extended Service Encounter », Journal of Consumer Research, 20-1, 1993. Badot, Olivier et Bernard Cova, Néo-marketing, Paris, ESF, 1992. Boutaud, Jean-Jacques, « Du sens, des sens. Sémiotique, marketing et communication en terrain sensible », Semen, 23, 2007. Carù, Antonella et Bernard Cova, « Expériences de consommation et marketing expérientiel », Revue Française de Gestion, 162, 2006. — « Expériences de marque : comment favoriser l’immersion du consommateur ? », Décisions Marketing, 28, 2006. Eco, Umberto, Kant et l’ornithorynque, Paris, Grasset, 1999. Filser, Marc, « Le marketing de la production d’expérience », Décisions Marketing, 28-4, 2002. Firat, A. Fuat et Alladi Venkatesh, « Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption », Journal of Consumer Research, 22, 1995. Fontanille, Jacques, Pratiques sémiotiques, Paris, P.U.F., 2008. Greimas Algirdas J. et Jacques Fontanille, Sémiotique des passions, Paris, Seuil, 1991. Grewal, Dhruv, Michael Levy et Vineeth Kumar, « Customer Experience Management in Retailing », Journal of Retailing, 85-1, 2009. Hetzel, Patrick, Planète conso. Marketing expérientiel et nouveaux univers de consommation, Paris, Éditions d’Organisation, 2002. Holbrook, Morris B. et Elizabeth C. Hirschman, « The Experiential Aspects of Consumption », Journal of Consumer Research, 9-2, 1982. Kotler, Philip et al., Marketing Management, Paris, Pearson, 2019 (16e éd.). Landowski, Eric, Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004. — Les interactions risquées, Limoges, PULIM, 2005. — « Avoir prise, donner prise », Nouveaux Actes Sémiotiques, 112, 2009. Marion, Gilles, « Le marketing "expérientiel" : Une nouvelle étape ? Non de nouvelles lunettes », Décisions Marketing, 30, 2003. — Le consommateur coproducteur de valeur, Cormelles-le-Royal, EMS, 2016. Perusset, Alain, Sémiotique des formes de vie. Monde de sens, manières d’être, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2020. — « Les métamorphoses de l’objet », Actes Sémiotiques, 123, 2020. — « Les horizons de sens de la persévérance humaine », Acta Semiotica, 1, 2021. — « La valeur critique, une valeur géniale ! Points d’accord entre Floch et Landowski », Actes du Congrès de l’AFS 2019, site de l’Association française de sémiotique, 2021. Petitimbert, Jean-Paul, « The value of emptiness : MUJI’s strategies », Acta Semiotica, 1, 2021. Pine B. Joseph et James H. Gilmore, The Experience Economy, Boston, Harvard Business School Press, 1999. Rastier, François, Sémantique interprétative, Paris, P.U.F., 2009 (3e éd.). Ritzer, George, Enchanting a Disenchanted World, Thousand Oaks, Pine Forge Press, 1999. Roederer, Claire, « L’expérience du consommateur dans le commerce de détail », Recherche et Applications en Marketing, 29-3, 2013. — Le marketing expérientiel. Vers un marketing de la cocréation, Paris, Vuibert, 2015. Schmitt, Bernd, Experiential Marketing, New York, The Free Press, 1999. Zilberberg, Claude, Éléments de grammaire tensive, Limoges, PULIM, 2006. |

|

* Recherche soutenue par le programme recherche et innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne. 1 La consommation est une activité anthropologique. Elle n’est par conséquent ni moderne ni postmoderne. Pour cette raison, il serait opportun de parler de « consommation postmoderne » plutôt que de « post-consommation ». Cette observation vaut d’autant que pour parler de la consommation au Moyen-Âge ou dans l’Antiquité on ne recourt pas à des expressions du type « méso-consommation » ou « anté-consommation ». En revanche, le « consumérisme », qui serait proprement moderne, pourrait prétendre au préfixe « post- » ; on rencontre d’ailleurs souvent l’occurrence dans la littérature et les médias. 2 Cf. O. Badot et B. Cova, Néo-marketing, Paris, ESF, 1992 ; A. F. Firat et A. Venkatesh, « Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption », Journal of Consumer Research, 22, 1995 ; G. Ritzer, Enchanting a Disenchanted World, Thousand Oaks, Pine Forge Press, 1999. 3 La consommation est toujours signifiante, car elle s’inscrit dans un système de coopération, comme réponse et récompense à un travail de production ou de création de valeur. Estimer que le marketing management rend la consommation signifiante (« les entreprises, au travers de leurs marques, créent du sens »), c’est donc avant tout faire valoir un argument commercial, bien qu’il soit indéniable qu’une certaine anomie règne dans nos sociétés mondialisées. Ainsi, la question du sens doit bien rester au cœur des préoccupations des marketeurs, et la question d’actualité qu’ils devraient surtout se poser — et qu’ils se posent d’ailleurs — serait de savoir quel « horizon de sens » les individus poursuivent lorsqu’ils consomment. Sur cette question, cf. A. Perusset, « Les horizons de sens de la persévérance humaine », Acta Semiotica, 1, 2021. 4 Cf. B. J. Pine et J. H. Gilmore, The Experience Economy, Boston, Harvard Business School Press, 1999. 5 M. B. Holbrook et E. C. Hirschman, « The Experiential Aspects of Consumption », Journal of Consumer Research, 9-2, 1982. Le tour de force de cet article est d’avoir créé une rupture avec la perspective rationaliste du traitement de l’information, alors dominante, en mettant au cœur du débat les sensations et les émotions. On peut rapprocher cette révolution paradigmatique de celle que la sémiotique a connu une décennie plus tard avec la publication de Sémiotique des passions, et du décentrage opéré à partir du narratif vers le pathémique. Cf. A.J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, Paris, Seuil, 1991. 6 Cf. E.J. Arnould et L.L. Price, « River Magic. Extraordinary Experience and the Extended Service Encounter », Journal of Consumer Research, 20-1, 1993 ; B. Schmitt, Experiential Marketing, New York, The Free Press, 1999 ; B. J. Pine et J. H. Gilmore, op. cit. 7 P. Hetzel, Planète conso. Marketing expérientiel et nouveaux univers de consommation, Paris, Éditions d’Organisation, 2002. 8 A. Carù et B. Cova, « Expériences de consommation et marketing expérientiel », Revue Française de Gestion, 162, 2006, p. 105. 9 Ph. Kotler et al., Marketing Management, Paris, Pearson, 2019 (16e éd), p. 6. 10Ibid., p. 290. 11 Pine et Gilmore parlent de « participation du visiteur » (guest participation), parfois aussi de « relation avec l’environnement » (environmental relationship). Op. cit., pp. 30-31. 12 Ph. Kotler et al., op. cit., p. 6. 13 G. Marion, « Le marketing "expérientiel" : Une nouvelle étape ? Non, de nouvelles lunettes », Décisions Marketing, 30, 2003. 14 Ph. Kotler et al., op. cit., pp. 6-8. 15 Ibid., p. 5. 16 Marc Filser note aussi cela lorsqu’il se demande, de façon toute rhétorique, si « la notion d’expérience de consommation n’est pas une fausse innovation, dans la mesure où le consommateur a toujours cherché à tirer une gratification de sa consommation, tirant sa source à la fois de sa dimension utilitaire fonctionnelle et de l’expérience vécue ? ». M. Filser, « Le marketing de la production d’expérience », Décisions Marketing, 28-4, 2002, p. 14. 17 Le merchandising (ou retail / visual merchandising) s’occupe de l’organisation visuelle des zones de vente ou des espaces culturels, ceci pour optimiser la présentation des marchandises ainsi que le bien-être et la satisfaction des visiteurs. 18 Cf. M. Filser, art. cit. 19 Cf. A. Carú et B. Cova, « Expériences de marque : comment favoriser l’immersion du consommateur ? », Décisions Marketing, 28, 2006 ; C. Roederer, « L’expérience du consommateur dans le commerce de détail », Recherche et Applications en Marketing, 29-3, 2013 ; B. Antéblian, M. Filser et C. Roederer, « L’expérience du consommateur dans le commerce de détail », Recherche et Applications en Marketing, 28-3, 2013. 20 A. Carú et B. Cova, 2006, art. cit. 21 Cf. B. Antéblian, M. Filser et C. Roederer, art. cit., p. 94. 22 Cf. D. Grewal, M. Levy et V. Kumar, « Customer Experience Management in Retailing », Journal of Retailing, 85-1, 2009. 23 G. Ritzer, op. cit. ; P. Hetzel, op. cit. ; J.-J. Boutaud, « Du sens, des sens. Sémiotique, marketing et communication en terrain sensible », Semen, 23, 2007. 24 Cf. B. Antéblian, M. Filser et C. Roederer, art. cit. ; C. Roederer et M. Filser, Le marketing expérientiel : Vers un marketing de la cocréation, Paris, Vuibert, 2015. 25 E.J. Arnould et L.L. Price, art. cit. 26 B.J. Pine et J.H. Gilmore, op. cit. 27 Cf. G. Marion, Le consommateur coproducteur de valeur, Cormelles-le- Royal, Éditions EMS, 2016. 28 Voir par exemple le cas de la marque Muji : cf. J.-P. Petitimbert, « The value of emptiness : MUJI’s strategies », Acta Semiotica, 1, 2021. 29 Cf. E. Landowski, Les interactions risquées, Limoges, PULIM, 2005. 30 Cet intertitre est un clin d’œil au titre éponyme d’un article d’Eric Landowski, paru en 2009. L’idée est en l’occurrence d’insister sur le fait que la question de la prise est centrale pour l’analyse non seulement des expériences, mais également de leur sens. À cet égard, il y a un lien évident à instaurer entre les régimes d’interaction et les types de prise, comme le montre Landowski et comme nous le développerons dans la suite du texte. E. Landowski, « Avoir prise, donner prise », Nouveaux Actes Sémiotiques, 112, 2009. 31 Nous avons retenu le terme de « bien », parce qu’il est connu et commun. Néanmoins, si on veut aller au-delà de la dimension marchande de ce type de réalité, c’est peut-être le terme d’objet, voire de structure, qui pourrait convenir le mieux. En effet, l’idée est ici de se référer à quelque chose de matériel qui s’offre à notre volonté dans le cadre d’une manipulation, autrement dit, un système ouvert. 32 Avec l’introduction de ce terme, il nous semble opportun d’apporter quelques clarifications terminologiques avec des termes de sens proches en usage également dans la littérature sémiotique. En allant du général au particulier : les « actants » d’abord : ce sont des corps ou des systèmes (ensembles de corps) tenant un rôle dans le monde — toute réalité tridimensionnelle à laquelle on reconnaît une fonction est un actant ; les « existences » ensuite : comme indiqué, ce sont des actants vivants ou reconnus comme tels — les organismes et les écosystèmes sont les existences ontologiques que le naturalisme reconnaît ; les « existants » enfin : ce sont tous les types de corps qu’on reconnaît être vivants, qu’il s’agisse d’organismes ou de corps qu’on ne considère pas être des objets. Sur ces questions-là, nous renvoyons aux sept premiers chapitres de Passions sans nom, ainsi qu’au premier chapitre de Sémiotique des formes de vie, également publié en tant qu’article dans les Actes Sémiotiques. E. Landowski, Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004 ; A. Perusset, Sémiotique des formes de vie, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2020 ; A. Perusset, « Les Métamorphoses de l’objet », Actes Sémiotiques, 123, 2020. 33 Cf. Op. cit. 34 Certains diront qu’on ne peut pas ainsi triturer un carré sémiotique, en changeant la position des termes qui le composent. Or, nous soutenons le contraire, notamment à partir des thèses de Rastier et de Eco sur la catégorisation. De fait, dans la perspective phénoménologique qu’adopte aujourd’hui la majorité des sémioticiens, une catégorisation rend compte d’une réalité sémiotique (d’un paraître), et non d’une supposée réalité ontologique (de l’Être). Dès lors, c’est précisément le critère retenu par un point de vue qui détermine la place des termes au sein d’un carré sémiotique et qui permet d’avoir des parcours de sens divers. Dans un article à paraître sur le carré des valeurs de consommation de Jean-Marie Floch, nous avons soutenu la même position. Bien entendu, la question reste ouverte à la discussion contradictoire. Cf. Fr. Rastier, Sémantique interprétative, Paris, P.U.F., 3e éd., 2009 ; U. Eco, Kant et l’ornithorynque, Paris, Grasset, 1999 ; A. Perusset, « La valeur critique, une valeur géniale ! Points d’accord entre Floch et Landowski », Actes du Congrès de l’AFS 2019, site de l’Association française de sémiotique, 2021, pp. 461-468. 35 Rastier reconnaît en effet que c’est le principe de pertinence, fondé sur le bon sens, qui doit être retenu pour privilégier une interprétation sur une autre (ici pour classer les offres marchandes entre elles). Il revendique cette approche lorsqu’il s’intéresse à la façon dont il importe de différencier des termes appartenant à la catégorie //transport//, estimant que la distinction à opérer entre le métro et l’autocar ne doit pas être fonction du mode de transport (/sur rail/ vs /sur route/), mais de la destination (/en ville/ vs /hors ville/). Il motive ce choix en notant que dans « les situations pragmatiques les plus courantes, on choisit un moyen de transport en fonction de sa destination, et non parce qu’il est ferré ou routier ». Néanmoins, notons que lorsqu’on ouvre la catégorie à d’autres termes, comme l’avion, cette pertinence peut venir à changer. Cf. Fr. Rastier, op. cit., p. 51. 36 Le terme « produit » prend de nombreuses acceptions dans le langage courant, ainsi que dans le monde du marketing. L’idée n’est pas ici d’entrer dans la discussion ni même de normer les usages. Néanmoins, nous aimerions proposer une clarification que nous envisageons de reprendre dans des travaux à venir. Cette clarification tient en la proposition suivante : le produit est l’occurrence d’une offre propre à une entreprise. C’est-à-dire que le produit est l’offre actualisée. Par exemple, on dira que la boisson gazeuse est une offre, mais que le Coca-Cola Zéro ou l’Orangina rouge est un produit. À cet égard, et sans davantage entrer dans la glose, on conclura aussi que toutes les catégories d’offres marchandes peuvent être des produits : un produit peut-être un bien tout comme une œuvre, une existence ou un dispositif. 37 Sur ces concepts de corps-actants et de situations pratiques. Cf. J. Fontanille, Pratiques sémiotiques, Paris, P.U.F., 2008, ch. 1 ; A. Perusset, op. cit., ch. 1 et 2. 38 Sur la différence entre opérateur (operator) et coopérateur (co-operans). Cf. E. Landowski, « Avoir prise, donner prise », art. cit. ; A. Perusset, op. cit., p. 71. 39 Claude Zilberberg s’est intéressé à la problématique de l’exercice en contraste avec celle de l’événement. Dans cette perspective, nous pourrions préciser notre propos en disant que lorsqu’on exerce une activité en manipulant des biens, on est dans l’exercice ou l’état pur (exercice convenu), et qu’à l’opposé, lorsqu’on exerce une activité en interagissant avec des existences, on flirte voire tombe souvent dans l’événement (exercice surprenant). Cf. Cl. Zilberberg, Éléments de grammaire tensive, Limoges, PULIM, 2006, ch. 4. 40 Cf. Fr. Rastier, op. cit. 41 Lorsqu’on se prête à l’exercice de ranger dans nos catégories générales les dix offres classiques présentées dans Marketing Management, on en vient à constater de façon intéressante que, loin de tomber sous le sens, ces offres se révèlent extrêmement labiles et même, pour certaines, questionnables quant à leur valeur même d’offre. En effet, quelle différence y a-t-il finalement entre une « information » et une « idée » ? Et, pour en revenir une dernière fois à notre paradoxe initial : quelle pertinence y a-t-il à singulariser l’« expérience » lorsque tout est expérience ? À ces questions, voici nos regroupements des dix items de Marketing Management : 1) les biens : les « biens » (un shampooing), les « propriétés » (une maison) ; 2) les dispositifs : les « services » (un coiffeur), les « événements » (un match de football, en tribunes ou à la télévision), les « personnes » (un chanteur, qu’on écoute à la radio ou en concert), les « expériences » (un centre commercial), les « organisations » (un musée), l’« information » (le contenu d’un magazine), les « idées » (le message communiqué par une publicité) ; 3) les existences : les « biens » (un animal de compagnie), les « endroits » (un pays), les « organisations » (l’entreprise dans laquelle on travaille) ; 4) les œuvres : les « services » (un avocat, un transport de marchandises), les « personnes » (un peintre, qui promeut à travers son art une vision du monde), les « organisations » (une association). |

|

______________ Mots clefs : consommation, expérience, expérientiel, marketing. Auteurs cités : Philip Kotler, Eric Landowski, François Rastier, Claude Zilberberg. Plan : 1. Les expériences de consommation 1.1. Offre marchande ou pratique managériale ? 1.2. L’extension du domaine de l’expérience 2. Les contours des offres d’expériences 2.1. De nombreuses catégories d’offres 3. Les ressorts des expériences marchandes 3.2. Avoir prise, donner prise 4. La catégorisation en question 4.1 À la recherche du critère pertinent |

|

Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |

|

Recebido em 26/11/2020. / Aceito em 23/09/2021. |