Derniers numéros

I | N° 1 | 2021

I | N° 2 | 2021

II | N° 3 | 2022

II | Nº 4 | 2022

III | Nº 5 | 2023

III | Nº 6 | 2023

IV | Nº 7 | 2024

IV | Nº 8 | 2024

V | Nº 9 | 2025

> Tous les numéros

Raconter la pandémie

|

Face à pandemia* Eric Landowski Publié en ligne le 4 mars 2021

|

|

Que a vida seja feita de acidentes, pequenos ou grandes, felizes ou infelizes, eis que isso se confirma mais que nunca. Do outro lado do mundo nasceu um vírus particularmente perigoso que encontrou em alguns meses seu caminho até nós. Um acidente se produziu, criando milhões de outros acidentes. Até o ponto de que para ninguém, este ano, nada se passa como previsto. Mas se trata verdadeiramente de acidentes ? |

* Traduzido do francês, “Face à la pandémie” (Degrés, 182-183, 2020) por Ana Claudia de Oliveira. |

|

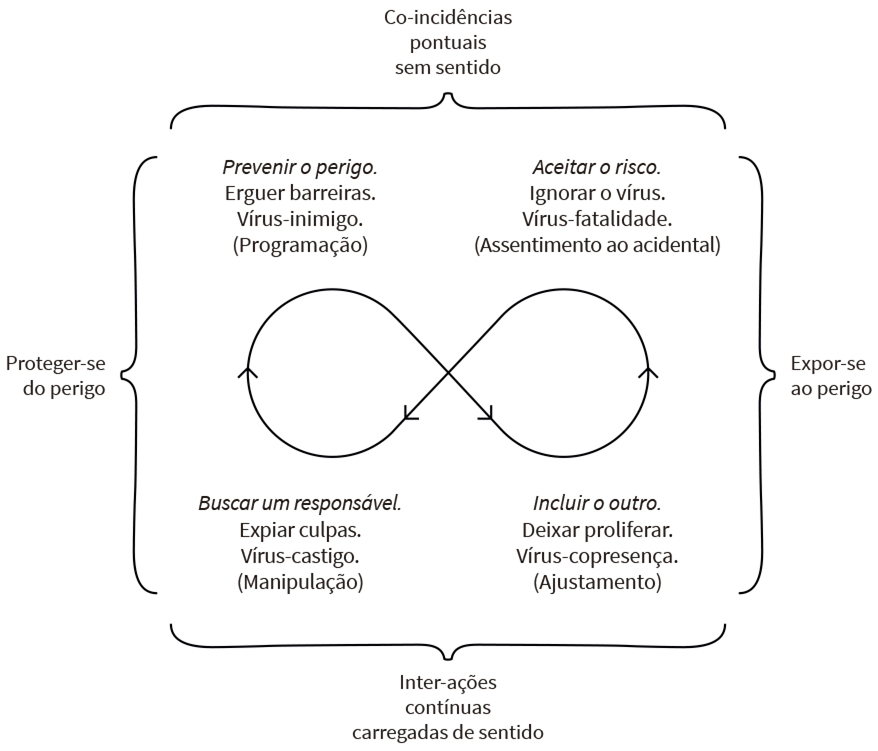

Em semiótica, chama-se “acidente” o que acontece quando dois percursos inteiramente independentes se cruzam — por exemplo quando uma telha, que deverá um dia cair do telhado, se descola, por má sorte, justo no momento em que um passante se encontra na sua trajetória. Certo, há também catástrofes premeditadas, como quando um pirotécnico programa uma bomba para explodir na hora da passagem do trem. Mas em ambos os casos o que se passa de notável se reduz ao choque de dois elementos que têm efeito um sobre o outro apenas no instante mesmo de seu encontro, ou somente a partir deste instante. Nesse sentido, essas são puras coincidências, fortuitas ou programadas. Ocorre diferentemente quando se entrechocam dois exércitos, duas equipes de futebol ou dois jogadores de xadrez. Ao invés de pôr em relação forças cegas cujos trajetos se cruzam por acaso ou por razões que elas ignoram, seu encontro se desenrola à maneira de um diálogo estendido no tempo, feito de golpes e de contragolpes que se respondem, de truques, ameaças e respostas refletidas que supõem uma grande atenção recíproca, formas de reconhecimento, de compreensão e mesmo de sensibilidade entre os protagonistas. Por convenção terminológica, nós diremos que da co-incidência aparentemente sem sentido, passa-se então a inter-ações complexas e carregadas de sentido1. |

1 Cf. E. Landowski, “Aquém da interação, a coincidência”, Interações arriscadas, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2014, pp. 95-100. |

|

Essas duas noções, essenciais do ponto de vista sociossemiótico, parecem muito úteis para refletir sobre a pandemia atual, e sobretudo, como será aqui o caso, sobre as reações — as variações do sentido — que ela suscita. Desde que o fenômeno é por todos os lados descrito como um afrontamento, uma “guerra”, dizem mesmo alguns, entre dois “campos” — de um lado, o vírus, nós, do outro — com que gênero de encontro, com que tipo de dinâmica estamos lidando? Coincidência ou interação ? Analisar o modo como cada um toma posição em relação a esta questão, seja no discurso, seja através de comportamentos e de práticas, deveria nos ajudar a compreender melhor tanto a diversidade das atitudes individuais face à presente crise, quanto a heterogeneidade das políticas adotadas de um país ou de um meio cultural a outro, assim como os dilemas e as contradições que se observa nesses diferentes níveis. |

|

|

Pois se todo mundo está lidando, biologicamente, com o mesmo microorganismo, a forma como ele nos interpela, como vivemos esta experiência e respondemos a ela, varia enormemente em função de como, semioticamente, ou bem assumimos o que pode parecer o não-sentido da coincidência à qual, segundo alguns, seria devida sua aparição, ou bem construímos o sentido das interações de vários tipos que, para outros, permitem compreender sua presença entre nós. A crise sanitária é, também, uma crise eco-semiótica. Comecemos pela ideia de coincidência. É ela, ao que parece, a mais difundida, ao menos nos três países aos quais eu posso me referir diretamente : o Brasil, a França e a Lituânia. Adotar esta perspectiva equivale a atribuir à aparição do vírus e a seu poder destruidor um caráter essencialmente aleatório : do mesmo modo que, por uma coincidência “absurda” (ou seja, que não tem para nós nenhum sentido), a telha pode cair do telhado, ou não, o vírus pode, ao acaso, ou bem nos matar ou bem nos poupar. Isso depende unicamente de percursos incontroláveis de ínfimas moléculas e da capacidade de resistência imunitária própria a cada um, fator que é sem dúvida possível de avaliar em caso de doença mas que não pode ser conhecido indivíduo por indivíduo na escala de toda uma população. Daí, em primeiro lugar, a tomada de consciência, inédita para muitos, de que a morte de verdade existe. Ela está aí perto, ela poderia — ela pode — muito bem chegar nos dias que vêm. Fórmulas meio estereotipadas como “a fragilidade da vida”, “a precariedade das coisas humanas” (e ainda, mesmo que dramatizando um pouco, essa frase de Paul Valéry, “Nós, civilizações, agora sabemos que somos mortais”), que sempre nos pareceram um pouco abstratas, um pouco vazias, de repente tomam uma guinada concreta e começam a assustar. Depois, à medida que o isolamento forçado se prolonga e que as atividades e os problemas do dia a dia parecem perder a sua “urgência” costumeira, pouco a pouco se apagam também a maioria dos marcos exteriores que davam à vida isso que, sem pensar muito, chamavamos seu “sentido”. Até que a questão surja verdadeiramente : se agora tudo o que importava se dissolve diante do fato de que permanecer vivo ou morrer depende somente de uma minúscula coincidência, será que viver ainda tem algum sentido ? Face a tantas incertitudes, a maioria de nós, assim como os dirigentes que nos governam, oscilamos entre duas atitudes opostas : ou bem tentar prevenir o perigo, fazer o máximo para se precaver contra a possibilidade de “coincidências infelizes” — o que leva gradativamente a reprogramar as condutas as mais diversas, ou mesmo a vida inteira — ou bem aceitar o risco de acidente, mesmo fatal, e mudar o mínimo possível os hábitos “normais”. |

|

Para os partidários da primeira opção, adeptos da prevenção, o vírus é um agressor, um “inimigo invisível” diante do qual a única resposta conveniente no estado atual consiste em edificar tantas barreiras defensivas quanto possível. Mas não é fácil se proteger contra um agente que desrespeita as constantes biológicas conhecidas, aquelas regularidades que, só elas, nos permitiriam o circunscrever, dando-nos o controle sobre ele. Com o vírus em questão, mesmo o pior não é em efeito jamais certo, a tal ponto que ele parece não obedecer a nenhum outro princípio de ação que o puro aléa. Para escapar ao risco puro que decorre disso e encontrar uma relativa segurança, seria necessário conseguir passar o mais rápido possível do que chamamos de regime interacional do acidente, no qual o imprevisível se combina com o imparável e o ininteligível, a isso que representa semioticamente o contrário, isto é, a um regime de programação das misteriosas interações que ocorrem, neste caso, no plano biológico. É exatamente nesta direção que caminha a busca por um remédio ou uma vacina. Infelizmente, o grau de conhecimento das regularidades comportamentais do interactante em suas relações com o corpo humano ainda está longe desse estágio. Nestas condições, por falta de controle biológico eficaz sobre o antactante (e por sua natureza, um vírus não parece se prestar a nenhuma outra forma de preensão), o único meio para manter um mínimo de ordem face ao caos que ameaça consiste em se dirigir rumo o outro lado, o da parte “agredida” — a população, enquanto sociedade civil. Sobre ela, sobre os comportamentos que a população adota, tem-se, de fato, um controle possível, a um nível diferente do biológico, sem dúvida, mas conexo — nomeadamente, o das práticas de higiene e saúde. Esse controle pode, em princípio, ser exercido seja no modo democrático da persuasão e/ou da disuasão, “manipulando”, indivíduo por indivíduo, doentes em potencial (o quer dizer todo o mundo !), seja de modo autoritário, programando, ou reprogramando em massa as condutas cotidianas, seja ainda por uma combinação dessas duas fórmulas2. Daí toda uma panóplia de medidas graduadas — simples “recomendações”, “instruções” mais imperativas, regulamentações propriamente ditas acompanhadas de sanções e, eventualmente, de uma aparelhagem tecnológica de monitoramento sofisticado. O objetivo não podendo ser assim eliminar todos os riscos, ao menos espera-se conter o mal dentro de certos limites, colocá-lo demográfica, espacial e temporalmente “sob controle”. Dito de outro modo, dada a impossibilidade de lidar ofensivamente, em seu próprio terreno, com o agente fator de problema, tenta-se controlar da melhor forma possível o comportamento de suas possíveis vítimas, agindo de maneira puramente defensiva para evitar o risco. |

2 Por um estudo comparativo das formas de controle em função das culturas políticas, cf., no presente volume, F. Sedda, “O vírus, os estados, os coletivos : interações semiopolíticas”. |

|

Todas essas medidas preventivas são conhecidas — à saciedade — mas qual é o seu alcance ? De acordo com o bom senso que nos diz que a promiscuidade favorece a transmissão e que, sob o plano individual, ela deve ser evitada, a “ciência” (médica, epidemiológica) acrescenta que, sob o plano coletivo, na ausência de uma vacina, apenas o “distanciamento social” e a quarentena podem diminuir a taxa de propagação. Para o leigo, trata-se basicamente de reformular em termos eufêmicos e eruditos a ideia que sugere desde sempre o medo atávico do pestífero : “o inferno”, decididamente, “são os outros”. O sentido e o valor do “viver junto”, parabenizado por todos os lugares até há muito pouco tempo, torna-se no mínimo ambivalente ! Tanto mais que, se for verdadeiro que a contaminação pode vir aleatoriamente de todo canto, é em relação com todas as formas do “outro” que cabe se desconfiar, inclusive as pessoas mais próximas, doravante tidas por vetores potenciais da doença. À reprogramação dos hábitos ou das manias pessoais em matéria de higiene vai em consequência se superpor um rearranjo parcial dos rituais de relações interpessoais. Uma nova proxêmica, medida até o centímetro, instala-se nas cidades e até nas praias. O ônibus, ontem superlotado, se metamorfoseia em carro particular com chofer. As profissões as mais expostas são gratificadas de carapaças de astronautas. Fim do automatismo dos apertos de mãos assim como dos beijinhos automatizados : cumprimenta-se agora olhando-se reto nos olhos. O elegante véu, que os destaca — até recentemente, um índice de pertencimento considerado suspeito e mesmo proibido, ao menos na França — muda de nome, de forma, de status e de função ao tornar-se “unissex” : a “máscara”, ou, na realidade, a focinheira virou obrigatória. Tantos meios improvisados para se interpor no caminho do agressor. Mas chega rápido um momento crítico. Enquanto o perigo continua a ser percebido como onipresente apesar destes dispositivos (e, talvez, também por causa deles, devido ao seu carácter algo irrisório), as restrições que o poder público é levado a impor, por falta de melhor, afetam gradualmente todos os setores de atividade. Mesmo temporárias, moduladas e respeitadas apenas em parte, elas logo encontram a resistência tanto daqueles que não levam muito a sério a ameaça ou se cansam de ficar presos, quanto daqueles que veem na paralisia econômica e no colapso do emprego uma desprogramação pior do que a própria onda epidêmica. Daí, basta apenas um passo para apresentar a saúde da economia e a saúde (inclusive mental) da população como dois motivos de preocupação autônomos, e pior, como dois programas antagônicos — a ponto de que sua colisão vai em breve acabar constituindo um novo acidente no interior mesmo do acidente. Ao menos em três países (Brasil, México, Estados Unidos), esse falso dilema, demagogicamente explorado por chefes de Estado populistas, vem adicionar à falta de sentido ligada ao aleatório da doença, uma aporia que conduz no limite do puro não sentido. |

|

|

Neste clima de tensão ao mesmo tempo que sobre um fundo de angústia e de psicose obsessional que se espraia como se fosse um segundo contágio alimentado pela mídia3, a eficacidade das estratégias de prevenção aplidadas por diversos regimes autoritários do Extremo Oriente (China, Coréia do Sul, Singapura), que recorrem às tecnologias numéricas inquisitoriais as mais avançadas, tende a aparecer um pouco por todos os lados como o supra sumo que se deveria imitar. Tanto que, de modo surprendente em nossas latitudes democráticas e liberais, é com o consentimento aparentemente majoritário das populações que se esboçam formas de vigilância inéditas (reconhecimento facial, localização pelo celular, etc.). Não há dúvida de que a nova ordem que se anuncia será fundada sobre uma legitimidade de inspiração cívico-higienísta. No lugar de, como “antes”, nos aconselhar mais ou menos gentilmente : “Para sua segurança, não faça isso...”, hoje já começam a nos advertir : “Você está sendo vigiado. Sob pena de sanção, pela saúde de cada um, para a sobrevivência de todos, faça assim …”. Finda um refrão com tom ainda individualista — começa uma normalização disciplinar de conotação moralizante que (“cientificamente”, ademais) faz de cada um de nós um envenenador, um delinquente sanitário em potencial. A tal ponto que, como nos belos dias das antigas burocracias de Estado, em certos países a delação se considera de novo como a mais bela forma do civismo. Mas sabe-se que em toda estrutura os contrários têm vocação de se reforçar um ao outro. O fato de que por todos os lados do mundo o medo provocado pelo acidente seja facilmente explorado para justificar uma programação securitária em princípio ilimitada não será portanto surpreendente. Nada, infelizmente, poderia ser mais conforme às postulações do modelo sociossemiótico4. |

3 Contágio não mais viral esse, e sim puramente semiótico, que resulta do efeito im-mediato da presença do sentido, ou do não sentido, e não da mediação de um terceiro transmissor. Cf. E. Landowski, “Deux types de contamination”, Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004, pp. 114-119. 4 Para abordagens distintas mas que vão no mesmo sentido, cf. notadamente G. Agambem, “Contagio” e “Chiarimneti”, Quodlibet, 11 e 17 de março de 2021 ; A. Comte-Sponville, “Laissez-nous mourir comme nous voulons !” (entrevista), Le Temps, 20 de abril de 2020. |

No entanto, enxergar a pandemia como uma ameaça de coincidências tanto catastróficas quanto aleatórias e insensatas não conduz necessariamente a uma “sábia prudência”, mãe do consentimento com todos os dispositivos de controle possível, sob pretexto de segurança. Ao contrário, devemos também levar em conta as reações que, fundadas sobre a aceitação do risco ou uma forma de assentimento ao inevitável, induzem a comportamentos transgressivos em relação às tendências preventivas dominantes. Esta é, de fato, a resposta de uma proporção importante da população em muitos países, e também, entre alguns, dos mais altos dirigentes do Estado. Claro, conclusões idênticas não podem ser tiradas nesses dois níveis, até porque o termo “aceitação” se presta a interpretações muito diversas de um contexto a outro. A rigor, não há verdadeira aceitação a menos que haja uma efetiva possibilidade de recusa. Ora, como sabemos, aqueles que estão mais expostos ao risco de contaminação são majoritariamente pessoas que, por falta de recursos, de melhores condições de trabalho ou de moradias adequadas, não podem fazer de outra forma. No Brasil, como em outros países “emergentes”, para milhões de habitantes, a “escolha” é entre arriscar a vida, quer ficando confinado em bairros onde reina a pior promiscuidade, quer fazendo um trabalho “informal” tanto mais exposto quanto mais é precário — modo de sobreviver enquanto se espera a hecatombe oficialmente anunciada5. O que, em um contexto menos constrangedor, poderia constituir um signo de indiferença diante o perigo, um ato de coragem ou um gesto de desafio racional, aqui se reduz a uma forma de resignação forçada diante de uma necessidade da qual não há nenhum meio de escapar. |

5 “Haverá mortos ? E daí ?”… “é a vida”, tomou o cuidado de advertir o presidente da República. |

|

Isso, entretanto, não exclui formas de aceitação propriamente ditas, ou, de uma maneira mais geral, de assentimento a alguma instância transcendente cujos “decretos” insondáveis ultrapassam nosso entendimento e nossos poderes. Segundo uma fórmula de Juri Lotman, o sujeito então “entrega-se” a um Outro todo-poderoso. Este pode ser representado por alguma “força sobrenatural”, pelo acaso (eventualmente rebatizado de “fatalidade”), ou por uma autoridade soberana que se impõe sem limites6. O carácter aleatório atribuído ao desenvolvimento da pandemia e, consequentemente, a sua ininteligibilidade, têm o efeito de favorecer e diversificar as atitudes deste tipo, alguns confiando secretamente o seu destino a “Deus”, outros, para melhor ou para pior, à “sorte” ou ao “destino”, outros ainda simplesmente consentindo à morte iminente. |

6 J. Lotman, “Deux modèles archétypes de culture : conclure un pacte et s’en remettre à autrui”, in id. e B. Uspenski, Sémiotique de la culture russe, Lausanne, L’âge d’homme, 1990, pp. 140-155. |

|

A demagogia do governo brasileiro atual, e mais especialmente do presidente em exercício, tira disso grande benefício. Ela baseia-se na confusão sistematicamente mantida entre o risco corrido por cada pessoa a título individual e aquele que ameaça a população como um todo. Certamente, é possível que “por chance” uma determinada pessoa, prudente ou não, escape da contaminação ; as probabilidades são bastante baixas, mas como elas não são nulas, qualquer um pode fazer esta aposta. Se então se “aceita” a existência do risco, é por considerar que, ao passo que, sem dúvida, ele ameaça “os outros”, por alguma razão misteriosa não se pode, si mesmo, não escapar dele. Trata-se de uma espécie de fatalismo reverso que prometeria, em suma, que numa selva sanitária isenta de qualquer intervenção pública, a sorte sorriria aos mais ousados, tanto quanto na sociedade desregulamentada do capitalismo ultraliberal ela sorri aos especuladores os menos escrupulosos7. Seja como for, extrapolar esse raciocínio para o plano coletivo e (como foi o caso nos discursos e nas condutas de vários dirigentes políticos de alto escalão) encorajar todos a se moverem livremente, em particular para se manifestarem em massa contra instituições democráticas, somente conduz à extensão do desastre, quaisquer que sejam os cálculos eleitorais subjacentes (e arriscados, também) a este tipo de opção. Aceitar o aleatório, sobretudo quando envolve o destino de outras pessoas, raramente é uma escolha inocente. |

7 A propósito das modulações socioeconômicas e políticas do regime do acidente (desregulação ultraliberal e componente “bufão” do absolutismo), cf. E. Landowski, “Politiques de la sémiotique”, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 13, 2, 2019, pp. 18, 20-21. |

|

Mas, ao mesmo tempo que essas manifestações de um assentimento assumido (pelo menos aparentemente) face ao imprevisível ou ao inelutável, ocorre encontrar, em todos os níveis da sociedade, inclusive os mais altos, encenações que são apenas simulacros da mesma atitude. Ao lado das “fake news”, a fake coragem está no ar do tempo. “Não é uma gripezinha que vai nos assustar”, proclamaram, com algumas variações, vários chefes de Estado. Sabendo que negar o perigo é, em muitos casos, apenas uma maneira de tentar exorcizá-lo magicamente, com o que estamos lidando aqui ? Denegação de machistas que reprimem a imagem do que eles têm medo de ter medo, ou de valentões que supersticiosamente confiam em sua “estrela”, contando desta forma com algum contra-poder sobrenatural cuja ajuda parece mais aleatória ainda do que o infortúnio que ameaça ? |

|

|

O fato é que, porém, além desse tipo de confissão disfarçada de fanfarronice, e além de todos os cálculos políticos, uma forma de crença ingênua também não pode ser descartada. Nem da parte do mestre da Casa Branca nem, em Brasília, de um devoto do culto evangélico local, inspirado aliás por um guru meio astrólogo. O absurdo chamando o absurdo, talvez devamos admitir que para fundar a temeridade sem limites desse tipo de demagogos, não há em definitivo nada mais que uma certeza absoluta quanto à sua própria imunidade, hipertrofia monstruosa do que é comumente recomendado como “autoconfiança”. Por uma dramática incapacidade de hierarquizar o que está em jogo, é sobre a mesma aberração que eles se apoiam, em plena crise, para argumentar em favor do retorno às “coisas sérias”. Como se somente importasse a continuidade dos negócios (eleitorais em primeiro lugar) e como se, jogando com o alea (o desafio da imunidade pessoal) contra o alea (o risco epidemiológico global), poder-se-ia pretender que tudo vai “como previsto”. Business as usual ! Um assentimento quase místico ao insensato pode perfeitamente se aliar às mais pragmáticas das visões da vida. Prevenir o perigo o mais meticulosamente possível ou, ao contrário, deixá-lo vir, mesmo que seja negando-o, essas duas opções, por mais opostas que sejam, confluem, no entanto, em vários pontos. O primeiro, já sublinhado, é que o agente epidêmico, o vírus incriminado, é visto em ambos os casos como um elemento que nos concerne apenas por coincidência, devido a um obscuro acidente da natureza suscetível de afetar toda a espécie humana e, sobre o plano individual, por causa de encontros fatais possíveis, mas nunca certos. Segundo ponto, o “agressor” é considerado como um elemento vindo de um mundo outro do que o nosso, um mundo totalmente alheio. Não só porque vem de longe... da China ! mas sobretudo porque vem das profundezas deste país, de uma zona de submundo, no limiar entre uma “natureza” ainda primitiva e selvagem e uma modernidade que a está invadindo. Pelas mesmas razões, pensam muitos especialistas, é na orla da floresta amazônica — atualmente objeto de intensa devastação — que a próxima “zoonose” está se preparando. Terceiro ponto : dado que um fenômeno considerado puramente acidental por definição não tem sentido, a questão de saber se a irrupção desse intruso entre nós poderia significar algo não está posta, e não tem que ser. |

|

|

É provável que nenhum desses pontos, e sobretudo não o terceiro, seria contestado pela maioria dos pesquisadores que atualmente trabalham para tornar esse vírus um objeto de estudo científico. Dado que são eles que formulam uma das principais respostas da sociedade face à pandemia, entender a posição deles é essencial para nós. Qual é a missão que lhes confiam as autoridades públicas ou as empresas que os empregam e, indiretamente, a “opinião pública” ? Quais são também os limites daquela missão ? Obviamente, a tarefa deles é decifrar a estrutura do germe infeccioso e explicar o funcionamento do processo patogênico para controlá-lo e, desde que é ameaçador, para nos proteger (e certamente, além disso, tirar lucro assim que possível no plano industrial e comercial). O objetivo essencial não é, portanto, elucidar o que interessaria muito a um grande número de não especialistas (desde o “ homem da rua” até, por exemplo, o semioticista), a saber, o sentido que tudo isso poderia ter. Para os pesquisadores atrelados a seus instrumentos de observação, mensuração e experimentação, essa não é a questão. Tudo o que eles precisam fazer é postular que o que um vírus faz, e o que ele faz ao nosso corpo, está programado por certas regularidades, certas “leis” que precisam ser descobertas. Em outras palavras, no que diz respeito à “Ciência” — na seu vertente mais positivista —, a questão do sentido não é epistemologicamente relevante, não se coloca, não tem sentido8. |

8 Sobre as variações relativas ao grau de pertinência atribuido à questão do sentido nas principais teorias científicas desde o começo do século XX, cf. J.-P. Petitimbert, “Régimes de sens et logique des sciences. Interactions socio-sémiotiques et avancées scientifiques”, Actes Sémiotiques, 120, 2017 (https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/5914). |

|

É nesse ponto que divergem as práticas e os discursos que ainda nos restam a considerar. Do mesmo modo que a própria teoria semiótica, eles têm em comum o fato de estarem fundamentalmente relacionados a problemáticas da interação, e não da coincidência. Isso significa que o postulado de base muda completamente : o que está acontecendo — o que estamos vivendo — permanece certamente analisável, em certos níveis, em termos de relações causais objetiváveis ou de regularidades estatísticas, mas não por isso se presta menos, em outros níveis, a ser questionado como um conjunto de processos significantes. Esta outra forma de pensar, que não é, em si, menos “científica” do que a precedente, fundamenta várias abordagens situadas no cruzamento entre as ciências da natureza e a reflexão antropo-ecológica contemporânea. Simplificando, nós as reagruparemos em duas grandes tendências. Uma privilegia a busca de uma origem inteligível do fenômeno — e se, nessa perspectiva, a epidemia tem uma significação, é antes de tudo porque nós nos consideramos parcialmente responsáveis por ela. A segunda vai mais longe. Ela busca redistribuir os papéis, a ponto de que o “inimigo” de hoje possa um dia ser reconhecido como parceiro de práticas, arriscadas como veremos, que incluiriam esse terrível “outro” em dinâmicas interacionais de ajustamento entre formas de vida interdependentes. Uma tal mudança leva a repensar de uma maneira totalmente nova a questão do sentido — da significação e da orientação — que pode ser atribuído ao tipo de experiência em curso. |

|

Mas retornemos um instante ao nosso ponto de partida. Aquela telha caída do telhado, seria ela verdadeiramente um puro agente deste mau gênio que chamamos o Azar, figura antropomorfizada da alteridade por excelência9, tal como o vírus, visto como agressor, seria o envio da Natureza, esse outro grande “Outro”, de onde muitos dizem que ele emana ? A espécie humana e, em torno dela, por todos os lados, forças ameaçadoras, um ambiente hostil que é imprescindível dominar a todo custo, combater impiedosamente para sobreviver ou explorar sem límite para prosperar : é essa visão dualista e prontamente maniqueísta que as abordagens interacionistas colocam em questão. Isso, em particular, redefinindo o que é atribuível ao homem e o que depende da “natureza” — mesmo que signifique começar por desconstruir essa noção mesma10. |

9 Sobre o estatuto semiótico do “azar”, cf. Interações arriscadas, op. cit., pp. 74-79. 10 Para uma crítica em termos semióticos cf. G. Marrone, Addio alla natura, Turim, Einaudi, 2011. |

|

A telha, o vírus : o paralelo é útil para compreender quem, face ao mistério do que acontece, coloca a questão do sentido em termos de responsabilidades. Antes de tudo, essa telha infeliz, não são homens que a conceberam, que a fabricaram, a colocaram no lugar, a mantiveram — ou a negligenciaram ? Nessas condições, se um dia ela se tornou perigosa, não será porque incorpora os possíveis erros de seus construtores, o eventual descaso de quem a instalou ou a negligência de quem devia cuidar dela ? O acaso, se intervém, vem somente em último lugar. Da mesma forma, é realmente por uma mutação fortuita e puramente “natural” que o vírus atual apareceu após vários outros ? Na verdade, não precisa ter sido fabricado em um laboratório (como alguns inventores de conspirações fingem acreditar) para que ele possa legitimamente ser considerado um subproduto da indústria humana e, mais especialmente, de um trabalho — mais implacável do que nunca nas últimas décadas — de devastação generalizada, levando, em todos os continentes e mesmo agora para o meio dos oceanos, a destruição dos habitats de milhares de espécies, animais e vegetais. Eis o que nos ensina uma minoria de cientistas especializados no estudo dos ecossistemas. O alerta foi lançado por eles há muito tempo, sem ser levado a sério nem pelos líderes políticos nem pelos dirigentes da indústria que teriam tido certos recursos para levá-la em conta. Embora esses pesquisadores geralmente sejam mantidos longe dos centros de poder, seus trabalhos estão ao alcance de todos. De modo tristemente irônico, graças ao drama atual a própria boa imprensa, de repente, começa a noticiá-los. Para quem tem curiosidade em conhecer o conteúdo de suas análises, a atual onda epidêmica assume um aspecto totalmente novo. Não é mais um evento pontual e fortuito ou uma agressão externa. É um episódio entre outros numa longa história que também é a nossa, um episódio que era previsível, e previsto, porque se encaixa em uma cadeia de processos interacionais inteligíveis. |

|

|

As interações em questão são em parte diferentes daquelas que colocam frente a frente indivíduos ou comunidades humanas ou mesmo animais, já que em uma epidemia viral um dos protagonistas não possui nem o tipo de consciência reflexiva nem o gênero de intencionalidade que são “nossos”, e, por isso, parece-nos “sem alma”, na fronteira entre o vivo e o inorgânico. Entretanto, isso não impede o desenvolvimento de dinâmicas interativas complexas envolvendo, por ambos os lados, o equivalente a estratégias, truques, armadilhas, camuflagens ou simulações que se respondem mutuamente. Visto por este ângulo, o aparecimento do vírus, a sua própria existência, é o resultado provisório de uma evolução pela qual somos co-responsáveis — o que não deixa de dar um sentido verdadeiramente trágico ao que estamos vivendo. Vemos aqui, de uma forma particularmente óbvia, que o que deveríamos desistir de chamar de Ciência, no singular e com maiúscula, tem duas faces. Na frente da cena midiática, ao mesmo tempo que as imagens incansavelmente reproduzidas desse vírus na bola de um ouriço desfila sem parar o exército dos cientistas de jaleco branco que o perscrutam a uma boa distância e cuja única função é, ao que parece, o combater, o neutralizar — o “erradicar” se isso fosse possível, assim como tantas espécies “nocivas” foram varridas do planeta. Mas por trás da encenação dessas abordagens empíricas, há também outro discurso científico. São esses os conhecimentos, as intuições e as interrogações sobre as quais desembocam a reflexão de homens da ciência em busca não só de eficiência operacional mas também de inteligibilidade diante, neste caso, do quase infinitamente pequeno no qual se enraiza o mistério de vida11. As respostas que dão às nossas perguntas (ou a forma como as reformulam) não nos são menos necessárias do que o progresso tecnológico, uma vez que são eles que nos podem trazer o que, sobretudo nas actuais circunstâncias, também precisamos para viver : simplesmente um pouco de sentido. |

11 Ver por exemplo Ch. de Duve, Poussière de Vie, Paris, Fayard, 1996 ; M. Denton, Nature’s destiny. How the laws of biology reveal purpose in the universe, New York, Free Press, 1998 ; E. Morin, Connaissance, ignorance, mystère, Paris, Fayard, 2017. |

|

Essas respostas de especialistas não são as únicas, entretanto. Encontramos também outra maneira de investir sentido lá onde paira o medo do insensato: uma maneira não mais “científica”, mas alicerçada na racionalidade mítica (e por isso certamente muito mais difundida). Ela consiste em ver na pandemia o “flagelo de Deus”, como no passado na peste, e implorar, com a oração, a piedade divina e a libertação. Ora, a oração também entra numa perspectiva interacional doadora de sentido. Ao instalar um jogo complexo de relações entre sujeitos e anti-sujeitos deste mundo e um “destinador” transcendente, ela substitui o estupor afásico em face da coincidência acidental por um discurso sintática e semanticamente (em outras palavras, narrativamente) dos mais ricos, o da “culpa”, do “arrependimento”, da “punição”, do “perdão”. Soma-se a isso até a promessa de uma outra vida, “eterna”. Portanto, entende-se facilmente que ao nosso redor a oração constitua uma das grandes respostas ao sofrimento presente, ainda que, enquanto prática espiritual interior, não apareça, no plano social, com a mesma evidência que outras. |

|

|

Se buscarmos sintetizar essas observações, constatamos que do ponto de vista que nos preocupa, o discurso científico standard (isto é, positivista) e o discurso religioso, num certo nível, paradoxalmente se juntam, enquanto as perspectivas ecosistêmicas se destacam de ambos e vão além deles. Esta ruptura se deve ao fato de que, em termos ecosistêmicos, o fenômeno deixa tanto de ser considerado como extra- (ou infra-) humano — ou seja, de ordem estritamente “natural” (o que justificava as abordagens em termos de causalidade ou de probabilidade estatística) —, quanto de ser pensado como supra-humano ou “sobre-natural” e, conseqüentemente, de ser entendido em termos míticos de punição que sanciona uma culpa. As abordagens sistêmicas, de fato, não apresentam mais mundos separados e hierarquizados — não humano / humano / super-humano — mas um único campo de interações dentro do qual todos os existentes se entrecruzam e moldam uns aos outros. E, desde que a “natureza” não é mais o oposto do “humano”, o aparecimento do vírus deve ser entendido como o resultado de uma infinidade de trocas em que estamos envolvidos, como unus inter pares. Estas são algumas das lições mais instrutivas que inspiram o encontro com esse vírus. Ao mesmo tempo que elas têm alcance explicativo, indicam uma orientação para o futuro : são discursos incitadores (“manipuladores”), por vezes até militantes, que tendem a nos “fazer-fazer” — a nos fazer-fazer de outro modo12. Como ? Fazendo melhor do que nós, europeus “naturalistas”13 (e nossos seguidores de outros continentes), temos feito até agora : procurando ajustar-nos aos parceiros, humanos ou não, de todas as nossas interações, em vez de nos limitarmos a explorá-los — ou eliminá-los. |

12 Cf. Cl. Calame, Avenir de la planète et urgence climatique. Au-delà de l’opposition nature / culture, Fécamp, Lignes, 2015. 13 Tomando este termo segundo a acepção definida por Ph. Descola in Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. |

Ao lado dos regimes da programação, do acidente (possivelmente associado a uma forma de assentimento à sua ocorrência) e da manipulação, aquele do “ajustamento” constitui o último componente de nosso modelo interacional, o mais promissor em muitas áreas, mas também o mais delicado e exigente e, portanto, o mais difícil de implementar. Nesse regime, o parceiro de interação, humano ou não, animado ou não, é tratado de igual para igual, como um sujeito pleno, co-habitante de um mundo comum. É isso pensável no caso que nos ocupa? Em vez de estabelecer barreiras defensivas contra o invasor ou preparar armas capazes de destruí-lo um dia, pode-se conceber alguma estratégia em relação ao vírus que não seja pura exclusão? O caso da Suécia, como o da Letônia, talvez permitam que a resposta seja sim. Porque se a estratégia sanitária desses países tem sido tão mal considerada, em particular entre os seus vizinhos, notadamente dinamarqueses e lituanos, é justamente porque ela deu o exemplo de uma conduta que pode ser considerada, em termos de sintaxe interacional, como “ajustada” se não em relação ao vírus como tal, pelo menos face ao seu modo de propagação. Em oposição às programações preventivas dominantes na maioria dos outros países, essa era uma política deliberadamente arriscada, sem se confundir com qualquer modo de aceitação (desesperada ou bazófia, fatalista ou inconsciente) do puro risco. Sabendo que o “risco zero” está fora do alcance, abstendo-se, portanto, de declarar um estado de emergência ou algum lockdown, não impondo em nenhum momento qualquer restrição generalizada à circulação de pessoas ou às atividades das empresas, o governo optou, em particular na Suécia, por permitir que o agente patógeno prolifere praticamente “como bem entender”, de acordo com a sua propensão14. |

14 Termo chave emprestado de Fr. Jullien. Cf. Traité de l’efficacité, Paris, Grasset, 1997 ; De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinois de la pensée, Paris, Gallimard, 2015. |

|

Isso um pouco como o general Kutusov, frente a Napoleão, permitiu que a Grande Armada avançasse pelas planícies da Rússia, apostando acertadamente que, ao seguir o seu impulso, o invasor logo se exauriria por conta própria. É também segundo esta forma de ajustamento a base de provocações e esquivas que o judoca aproveita a dinâmica do seu adversário, deixa-o ir em direção ao que almeja e, enlaçando-se com o seu ímpeto, o retorna contra ele. Deixar o outro conformar-se à sua propensão a fim de melhor o controlar, essa estratégia à la Sun Zu (em oposição à resistência frontal, à la Clauzewitz) encontra, como sabemos, uma espécie de tradução epidemiológica na ideia de imunidade coletiva por “efeito de rebanho”. Ao invés de espancar o inimigo (se for realmente uma questão de guerra) ou de erguer muralhas para conter seus ataques, aguardar até que ele se desfaça de si próprio por exaustão, estiolamento, extenuação — ou, tratando-se de um agente contagioso, por inanição, à medida que baixa o número dos antactantes humanos não imunes, dos quais depende a sua persistência. |

|

|

Todavia, por certa que seja a longo prazo, uma tal estratégia, aplicada com todo o rigor diante da atual epidemia, teria sido humanamente tão custosa (quase genocida) que nenhum governo podia assumi-la15. A Suécia, porém, não se enquadrou, apesar de todas as objeções levantadas. Seria apenas porque seu sistema constitucional tende a excluí-lo, ela não se resignou a impor uma programação uniforme dos comportamentos, como fizeram seus vizinhos. Sua originalidade consistiu em refinar uma das formas de interação que a ideia de ajuste pode abranger quando o interactante representa um grande perigo. Enquanto a estratégia à la Kutusov (ou à la Saddam Hussein) é um ajustamento de guerra, é uma outra modalidade do mesmo regime, “para tempos de paz”, que os suecos procuraram praticar com vistas a desenvolver uma forma relativamente aceitável de “conviver” com o agente infeccioso, que límite a contaminação sem bloquear a sociedade. Isso foi concretizado pela adoção de medidas cautelares pontuais, tomadas localmente, no dia-a-dia e tendo em conta o grau de vulnerabilidade muito variável dos diferentes segmentos da população, de maneira a ajustar-se o mais possível às finas variações do processo de propagação viral. Embora muitos especialistas e mais ainda líderes de opinião denunciem seu fracasso, esse modelo de equilíbrio dinâmico, entre laisser-faire e intervenção, tende, ao que parece, a ser adotado hoje em muitas outras partes do mundo. Se sua aplicação parece impossível nas áreas mais gravemente afetadas, e se em nenhum lugar teria sido a resposta mais adequada no auge da primeira onda epidêmica, é aparentemente a estratégia menos ruim em resposta às possíveis novas ondas. |

15 O que não exclui sua aplicação por incompetência. Cf. F. Reinach, “Navegar ao sabor do virus”, O Estado de São Paulo, 27 de junho de 2020. |

|

Mas, face à pandemia, é sobre um outro patamar, mais teórico — o da biologia — que se encontra o que se aproxima provavelmente ainda mais de formas de ajustamento fundadas sobre o reconhecimento de uma interdependência entre os protagonistas, autorizando a sua plena integração enquanto partes envolvidas no quadro de certas formas de cooperação. Sabemos hoje que o elemento viral não é de maneira alguma exterior a nós, mas que ele representa, mais do que uma simples componente, uma condição original de nossa constituição e de nossa existência como animais humanos. Com base nisso, tudo se passa como se, independentemente de nós, os sujeitos, um tipo de ajustamento primeiro, de ordem fisiológica, se efetuasse entre o vírus e o organismo de cada um, a doença só conseguindo ter efetivamente atuação sobre aqueles que, por causas diversas (idade, outras patologias, dados genéticos), lhe dão um suporte, enquanto que ele deixa os outros em um estado “assintomático”. Além disso, o próprio princípio da vacina consiste grosso modo, como se sabe, em incorporar uma parcela do agente patógeno, em dar-lhe domínio sobre nós para que o organismo aprenda a detê-lo, permitindo-nos, em certa medida, viver em paz ao seu lado. O processo equivale, portanto, a afastar a doença sem buscar “erradicar” o agente que a causa — ao contrário, assumindo o risco de deixá-la cumprir sua função, talvez no limiar do acidente (tudo, a esse respeito, sendo obviamente uma questão de dosagem). Mas para ousar se engajar nesse tipo de interação com um parceiro que é em si mesmo tão temível, é preciso mudar o olhar e conceder a esse outro o que o medo impede de nele ver : um co-sujeito potencial. |

|

|

Um novo imaginário pode tomar forma a partir daí. Idealmente, não haveria mais, por um lado, a espécie humana, subitamente atacada, e, por outro, o inimigo, visto como a emanação de uma “Natureza” hostil que deveria ser aniquilada, ou dominada por completo a fim de subsistir. Sem nenhuma dúvida, o vírus continua sendo um poder letal e ninguém se ilude de suavizá-lo. Mas ele deixa de ser o mal absoluto, uma fatalidade ou uma punição. Primeiro, porque ele não é mais o outro absoluto, um estrangeiro que para nos atacar teria transgredido a fronteira entre dois mundos. Ele se torna uma co-presença a ser incluída na busca de um equilíbrio dinâmico entre forças ou formas que se pressupõem umas às outras. Além disso, para compreender e admitir que mesmo este outro, este n° 19, é, de certo modo, ele também, dos nossos, quiçá bastaria considerar que não foi uma mera provocação na forma de piada, quando, numa época em que ainda ninguém, fora dos especialistas, falava de “vírus”, Greimas afirmou que “as bactérias têm alma” ? Pois, o que é a “alma”, senão essa parte do outro, seja ele o que for, que mesmo que tenhamos razões para temer por nossa sobrevivência, faz parte de nossas condições de existência e contribui a dar sentido ao simples fato de viver ? Procuramos compreender como, segundo vias diversas, cada um procura compreender um fenômeno tão mais inquietante que, à primeira vista, a maneira pela qual ele nos envolve nos ultrapassa e toca o incompreensível. Esse percurso, o efetuamos nos deixando guiar pela lógica de um modelo que não deve nada às circunstâncias presentes mas que permitiu, o esperamos, de as iluminar. Num plano mais pessoal, tratou-se de uma experiência do pensamento, quase uma viagem ao encontro de outras sensibilidades face à contingência. Medo, angústia, derrelição, revolta, lassitude, indiferença, serenidade : ao passar sucessivamente por cada um desses estados de alma, nosso olhar mudou. Inicialmente, a sensação de um fim talvez muito próximo dominava, e esta perspectiva colocava em questão a própria credibilidade do sentido. Mas ao longo do caminho, à medida que encontravamos novas variações na interpretação do fenômeno, ocorreu uma forma de superação, um retorno (uma ressurreição ?) do sentido. Será que o exercício da semiótica produz, às vezes, pequenos milagres ? |

|

São Paulo, 1-16 maio de 2020 Anexo. Esquema interacional

|

|

|

Referências bibliográficas Agamben, Giorgio, “Contagio” e “Chiarimenti”, Quodlibet, 11 e 17 mars 2020, (https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-contagio). Calame, Claude, Avenir de la planète et urgence climatique. Au-delà de l’opposition nature / culture, Fécamp, Lignes, 2015. Comte-Sponville, André, “Laissez-nous mourir comme nous voulons !” (interview), Le Temps, 20 avril 2020. Denton, Michael, Nature’s destiny. How the laws of biology reveal purpose in the universe, New York, Free Press, 1998. Descola, Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. Duve, Christian de, Poussière de Vie, Paris, Fayard, 1996. Jullien, François, Traité de l’efficacité, Paris, Grasset, 1997. — De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinois de la pensée, Paris, Gallimard, 2015. Landowski, Eric, “Deux types de contamination”, Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004. — Les interactions risquées, Limoges, Pulim, 2005. Trad. port., Interações arriscadas, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2014. — “Avoir prise, donner prise”, Actes Sémiotiques, 112, 2009 (http://epublications.unilim.fr/revues/as/2852). Trad. port., Antes da interação, a ligação, São Paulo, Centro de Pesquisas Sociossemioticas, 2019. — “Politiques de la sémiotique”, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 13, 2, 2019 (http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/issue/archive). Lotman, Juri, “Deux modèles archétypes de culture : ‘conclure un pacte’ et ‘s’en remettre à autrui’”, in id. et B. Uspenski, Sémiotique de la culture russe, Lausanne, L’âge d’homme, 1990. Marrone, Gianfranco, Addio alla natura, Turin, Einaudi, 2011. Morin, Edgar, Connaissance, ignorance, mystère, Paris, Fayard, 2017. Petitimbert, Jean-Paul, “Régimes de sens et logique des sciences. Interactions socio-sémiotiques et avancées scientifiques”, Actes Sémiotiques, 120, 2017 (https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/5914). Reinach, Fernando, “Navegar ao sabor do vírus”, O Estado de São Paulo, 27 juin 2020. Sedda, Franciscu, “Il virus, gli stati, i collettivi : interazioni semiopolitiche”, E/C, 2020. |

|

* Traduzido do francês, “Face à la pandémie” (Degrés, 182-183, 2020) por Ana Claudia de Oliveira. 1 Cf. E. Landowski, “Aquém da interação, a coincidência”, Interações arriscadas, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2014, pp. 95-100. 2Por um estudo comparativo das formas de controle em função das culturas políticas, cf., no presente volume, F. Sedda, “O vírus, os estados, os coletivos : interações semiopolíticas”. 3Contágio não mais viral esse, e sim puramente semiótico, que resulta do efeito im-mediato da presença do sentido, ou do não sentido, e não da mediação de um terceiro transmissor. Cf. E. Landowski, “Deux types de contamination”, Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004, pp. 114-119. 4Para abordagens distintas mas que vão no mesmo sentido, cf. notadamente G. Agambem, “Contagio” e “Chiarimneti”, Quodlibet, 11 e 17 de março de 2021 ; A. Comte-Sponville, “Laissez-nous mourir comme nous voulons !” (entrevista), Le Temps, 20 de abril de 2020. 5“Haverá mortos ? E daí ?”… “é a vida”, tomou o cuidado de advertir o presidente da República. 6J. Lotman, “Deux modèles archétypes de culture : conclure un pacte et s’en remettre à autrui”, in id. e B. Uspenski, Sémiotique de la culture russe, Lausanne, L’âge d’homme, 1990, pp. 140-155. 7A propósito das modulações socioeconômicas e políticas do regime do acidente (desregulação ultraliberal e componente “bufão” do absolutismo), cf. E. Landowski, “Politiques de la sémiotique”, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 13, 2, 2019, pp. 18, 20-21. 8Sobre as variações relativas ao grau de pertinência atribuido à questão do sentido nas principais teorias científicas desde o começo do século XX, cf. J.-P. Petitimbert, “Régimes de sens et logique des sciences. Interactions socio-sémiotiques et avancées scientifiques”, Actes Sémiotiques, 120, 2017 (https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/5914). 9Sobre o estatuto semiótico do “azar”, cf. Interações arriscadas, op. cit., pp. 74-79. 10Para uma crítica em termos semióticos cf. G. Marrone, Addio alla natura, Turim, Einaudi, 2011. 11Ver por exemplo Ch. de Duve, Poussière de Vie, Paris, Fayard, 1996 ; M. Denton, Nature’s destiny. How the laws of biology reveal purpose in the universe, New York, Free Press, 1998 ; E. Morin, Connaissance, ignorance, mystère, Paris, Fayard, 2017. 12Cf. Cl. Calame, Avenir de la planète et urgence climatique. Au-delà de l’opposition nature / culture, Fécamp, Lignes, 2015. 13Tomando este termo segundo a acepção definida por Ph. Descola in Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. 14Termo chave emprestado de Fr. Jullien. Cf. Traité de l’efficacité, Paris, Grasset, 1997 ; De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinois de la pensée, Paris, Gallimard, 2015. 15O que não exclui sua aplicação por incompetência. Cf. F. Reinach, “Navegar ao sabor do virus”, O Estado de São Paulo, 27 de junho de 2020. |

|

______________ Palavras-chave: acaso, acidente, assentimento, coincidência, interação, risco, significação. Mots clefs: accident, assentiment, coïncidence, hasard, interaction, risque, signification. Autores citados: Claude Calame, François Jullien, Algirdas J. Greimas, Juri Lotman, Franciscu Sedda. Plan: |

|

Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |

|